- •Психология как наука. Отличие научной психологии от житейской. Задачи психологии.

- •Психология как наука. Место психологии в системе наук о человеке. Объект и предмет психологии.

- •Методы исследования в психологии. Субъективные (наблюдение, самонаблюдение, опрос). Объективные методы психологии (тест, эксперимент).

- •II этап – психология как наука о сознании

- •III этап – психология как наука о поведении

- •Понятие психики: психические явления и факты. Понятие бессознательного.

- •Индивид, субъект деятельности, личность, индивидуальность.

- •Особенности психического отражения. Функции психики.

- •8. Мозг и психика. Понятие о трех функциональных блоках головного мозга (а.Р. Лурия). Структура поведенческого акта по п.К. Анохину.

- •9. Стадии развития психики в филогенезе по а.Н. Леонтьеву и к.Э. Фабри. Стадия сенсорной психики. Стадия перцептивной психики. Интеллектуальная стадия.

- •1. Стадия элементарной сенсорной психики

- •2.Стадия перцептивной психики

- •3. Стадия интеллекта

- •10. Сознание человека и психика животных: критерии и различия. Деятельность человека и поведение животных: сходство и критерии различия.

- •11. Понятие сознания. Свойства сознания. Структура сознания. Измененные состояния сознания (гипноз, медитация, транс).

- •13. Самосознание. Составляющие самосознания. Критерии развития самосознания (по м. Розенбергу). Понятие я-концепции.

- •14. Основные положения культурно-исторической концепции л.С. Выготского. Понятие о высших психических функциях.

- •15. Потребности и мотивы как источники активности субъекта. Иерархия мотивов. Осознаваемые и неосознаваемые мотивы.

- •16. Деятельность. Структура деятельности (понятие действия, операции, цели).

- •17. Виды деятельности: игровая, учебная, трудовая, общение. Понятие ведущей деятельности.

- •18. Психофизиологический подход к теории деятельности. Схема управления движением уровни регуляции движений (н.А. Бернштейн).

- •19. Ощущение психический процесс. Его виды и свойства (интенсивность, абсолютный и дифференциальный порог, инерционность и др.).

- •20. Восприятие и его свойства. Теории восприятия. Виды восприятий. Механизмы организации восприятия с точки зрения когнитивной психологии (восприятие паттернов).

- •21. Память. Процессы и механизмы памяти. Виды памяти. Развитие памяти в онтогенезе (п.П. Блонский, л.С. Выготский).

- •22. Воображение и его виды. Приемы воображения. Развитие воображения в онтогенезе (т. Рибо). Воображение и творчество.

- •23. Мышление как процесс решения мыслительных задач. Мышление и функциональная асимметрия мозга. Процессы мышления и его виды. Развитие мышления в онтогенезе (ж. Пиаже).

- •Виды мышления

- •24. Речь и язык. Виды и функции речи. Развитие речи у детей и роль общения для развития ребенка.

- •25. Внимание как психическое состояние. Свойства и виды внимания. Функции внимания. Развитие внимания в онтогенезе.

- •26. Понятие воли. Функции воли. Структура волевого акта. Стадии волевого акта.

- •4) Исполнение принятого решения.

- •27. Эмоции и чувства. Физиологические основы эмоций. Психологические теории эмоций. Развитие эмоций в онтогенезе.

- •Теории эмоций.

- •28. Психические состояния и их регуляция. Классификации психических состояний. Регуляция эмоциональных состояний.

- •29. Личность и ее структура. Человек как личность, индивидуальность, субъект деятельности и общения, индивид.

- •30.Самооценка и уровень притязаний личности. Развитие самооценки в онтогенезе.

- •31. Направленность в структуре личности. Виды направленностей.

- •32. Мотивационная сфера личности. Развитие мотивационной сферы. Мотивированное поведение.

- •33. Понятие способностей. Способности и задатки. Виды и развитие способностей.

- •34. Темперамент. Физиологические основы темперамента. Свойства и типы темперамента.

- •35.Характер. Структура характера и его развитие. Типология характера.

- •36. Акцентуации характера. Классификации акцентуаций характера (к. Леонгард, а.Е. Личко). Сочетания акцентуаций (амальгамные типы, промежуточные).

- •37. Психодинамическое направление (з. Фрейд). Инстинкты и движущие силы поведения. Фазы психосексуального развития и типы характера.

- •38. Психодинамическое направление. Природа тревоги и защитные механизмы.

- •39. Положения теории з.Фрейда относительно природы человека.

- •40. Аналитическая психология к.Г. Юнга. Личное и коллективное бессознательное. Понятие об архетипах. Психологические типы.

- •41.Индивидуальная психология а. Адлера. Понятие социального интереса. Чувство неполноценности, стремление к превосходству, жизненный стиль. Типология личности по а.Адлеру.

- •43. Стадии развития идентичности по Дж. Марсиа. Состояния (статусы) идентичности.

- •44.Концепция self и идентичность. Кризис идентичности. (ц.П. Короленко).

- •45. Гуманистическая теория личности э. Фромма. Социальные типы характера по э.Фромму.

- •46. Социокультурная теория личности к. Хорни. Основной конфликт по к.Хорни. Влияние межкультурных различий на характеристики личности Стратегии и техники приспособления.

- •47. Диспозиционная теория личности г. Олпорта.

- •48. Теория типов личности х. Айзенка.

- •49. Структурная теория личности р. Кеттела.

- •50. Личность с точки зрения бихевиорального подхода. Теория оперантного научения б.Скиннера. Теория социального научения д. Роттера. Социально-когнитивная теория личности а. Бандуры.

- •51. Личность с точки зрения гуманистической психологии (а. Маслоу, к. Роджерс)

- •52. Когнитивное направление. Теория личностных конструктов Дж.Келли.

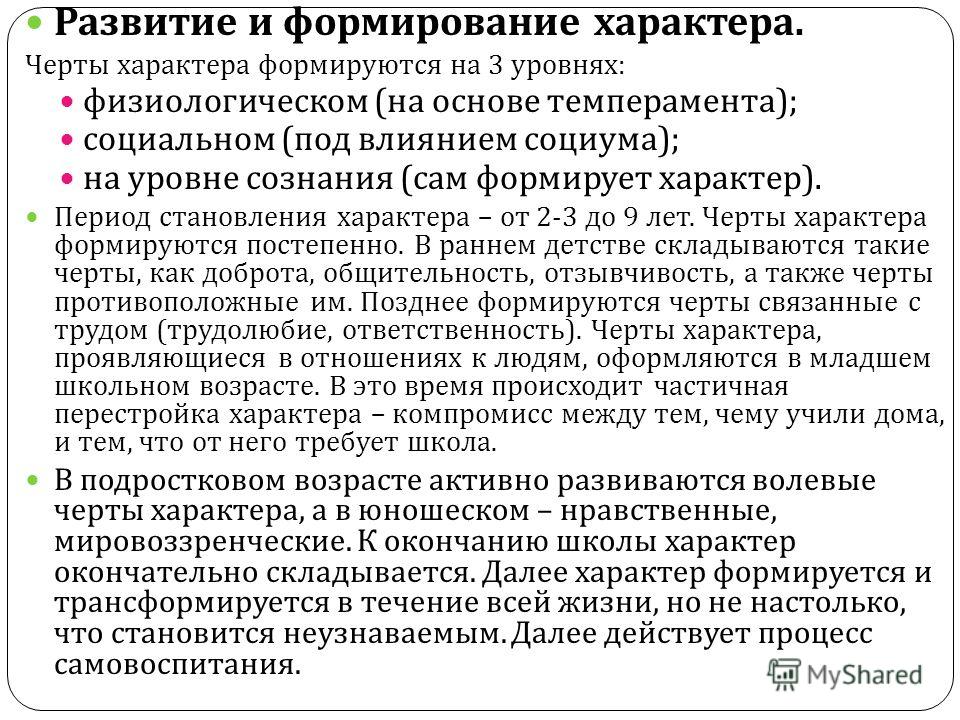

35.Характер. Структура характера и его развитие. Типология характера.

Характер, наряду с темпераментом, является одной из наиболее значительных форм проявления личности. Если темперамент обусловливает динамическую сторону личности, то характер - её содержание.

Характер – это целостное образование личности, определяющее особенности деятельности и поведения человека и характеризующееся устойчивым отношением к различным сторонам действительности.

Структура и содержание характера каждого человека определяются:

динамикой воли (решительность, настойчивость, самообладание, самостоятельность, инициативность);

спецификой проявления эмоций человека, которые сопровождают те или иные его поступки (жизнерадостность, впечатлительность, угнетенность, безразличие);

интеллектуальными особенностями человека (глубокомыслие, сообразительность, находчивость, любознательность);

взаимосвязью всех этих компонентов (для структуры характера важно то, насколько они слиты воедино, гармоничны ли они между собой или же, наоборот, находятся в конфликте).

Элементарной единицей характера является отдельная его черта.

Черты характера – это те существенные свойства человека, из которых с определенной логикой и внутренней последовательностью вытекают одна линия поведения, поступки.

Два класса черт характера:

1. Первичные черты. Выстраиваются из различных психических процессов и состояний, т.е. эти черты имеют исходное функциональное начало, связанное с познавательными, эмоциональными, коммуникативными, психомоторными функциями человека. Эти черты формируются на ранних этапах онтогенеза и регулируют уровень активности и поведения.

Познавательных черт характера, которые заключают в себе отношение человека к познанию той или иной информации, творчеству. К ним относятся: любознательность, сообразительность, догадливость, наблюдательность, изобретательность, инициативность, предусмотрительность и др.

Эмоциональных черт характера, которые выражают степень принятия или непринятия внешних или внутренних воздействий тех или иных объектов, себя или других людей. К ним относятся: тревожность, мнительность, гневливость, агрессивность, а также веселость, оптимизм, жизнерадостность, восторженность.

Волевых черт характера, которые реализуют различные отношения человека к трудностям, преодоление препятствий, в завершении начатой деятельности. Они являются стержнем характера к ним относятся I подгруппа, которая обуславливает общую регуляцию поведения (организованность, пунктуальность и др) и II подгруппа, которая обеспечивает силу волевого действия и преодоление препятствий (смелость, решительность, мужество).

Коммуникативных черт характера, которые выражают отношение человека к процессам межличностного взаимодействия. К ним относятся: контактность, общительность, открытость, а также аутизм, замкнутость, закрытость, застенчивость.

Психомоторных черт характера, которые характеризуют человека со стороны двигательной активности. К ним относятся: быстрота, энергичность, ловкость, сила, а также неуклюжесть, неловкость и т.д.

Первичные черты тесно связаны со свойствами темперамента, т.к. они проявляются в тех же сферах, что и темперамент (в интеллектуальной, эмоциональной, коммуникативной).

2. Вторичные черты. Этот класс составляют нравственно смысловые вторичные черты характера, они наиболее тесно связаны с общественными отношениями человека. Эти черты формируются на поздних этапах онтогенеза, когда человек включается в более широкий диапазон выполнения различных видов деятельности.

Черт характера, выражающих отношение к другим людям. К ним относятся: тактичность, вежливость, чуткость, внимательность, отзывчивость, коллективизм, а также пренебрежительность, безразличие, невежество, неуважение.

Черт характера, выражающих отношение к себе. К ним относят: самокритичность, скромность, самостоятельность, а также зазнайство, самолюбие, эгоцентричность, гордость.

Черт характера, выражающих отношение к деятельности. К ним относятся: трудолюбие, инициативность, добросовестность, усердность, а также безответственность, хаотичность, недисциплинированность.

Черт характера, выражающих отношение к вещам и результатам труда. К ним относятся: аккуратность, бережливость, щедрость, скупость и др.

Все черты, или качества, личности значимы для деятельности и общения. У каждого конкретного индивида выделяют основные черты характера, задающие общую направленность всего комплекса его проявлений, и второстепенные черты, которые в одних случаях определяются основными, а в других могут противоречить им. Таким образом, черты характера не существуют изолированно, отдельно друг от друга, а являются связанными воедино, образуя более или менее цельную структуру характера.

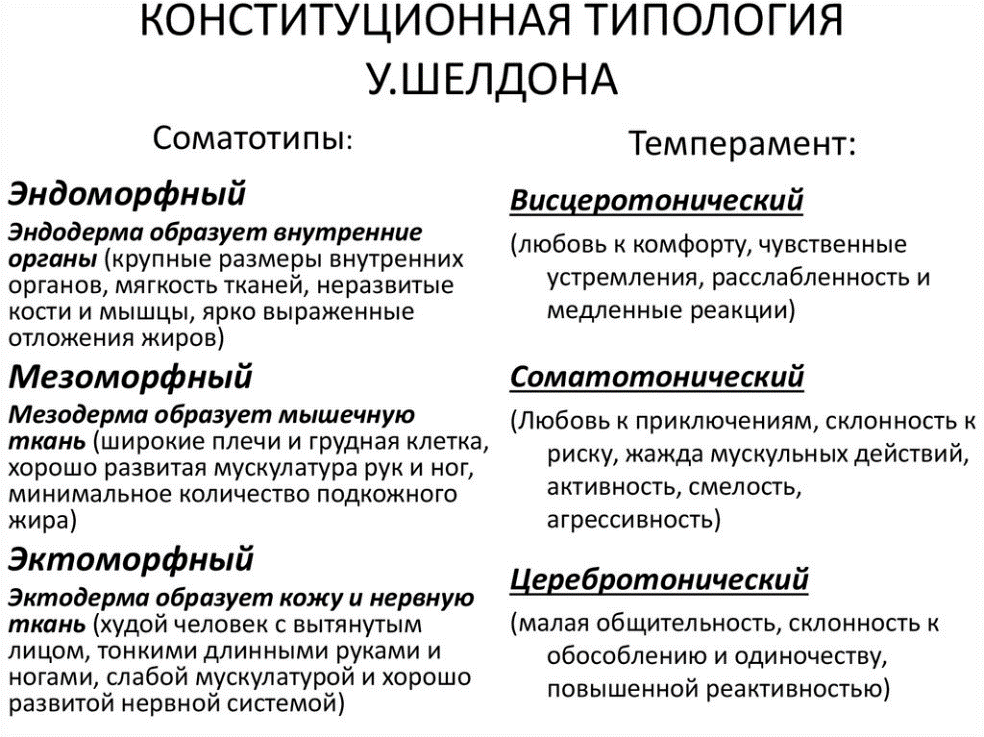

Структура характера обнаруживается в закономерной зависимости между отдельными его чертами. Например, У. Шелдон в процессе исследований установил, что если человек обнаруживает любовь к комфорту, то с большой вероятностью будет отличаться хорошим аппетитом, приветливостью, контактностью, жаждой похвалы и одобрения. Если человек трусоват, то ему не свойственны решительность и самостоятельность в принятии решений, характерные для инициативных людей, поскольку принятие решений предполагает личную ответственность.

Закономерно сочетающиеся черты характера образуют цельную структуру. Цельный характер - характер, в котором преобладают положительные связи между чертами. Противоречивый характер (дискордантный) - характер, в котором есть черты, которые противоречат друг другу и обусловливают разные формы поведения в похожих ситуациях.

1. Соматический подход. Исторически первыми, получившими широкое распространение на протяжении многих столетий, являются типологии характера, в основе которых лежит учение о темпераментах, соединяющее в своих основах физиологический и соматический подходы. С точки зрения этого учения психическое своеобразие людей определяется либо особенностями физиологических процессов, либо соматическим типом строения организма -конституцией тела, либо сочетанием других физических качеств, например, генных хромосом (авторы подхода Гиппократ (см 36 в.), Э. Кречмер (см. 36 в.), У. Шелдон).

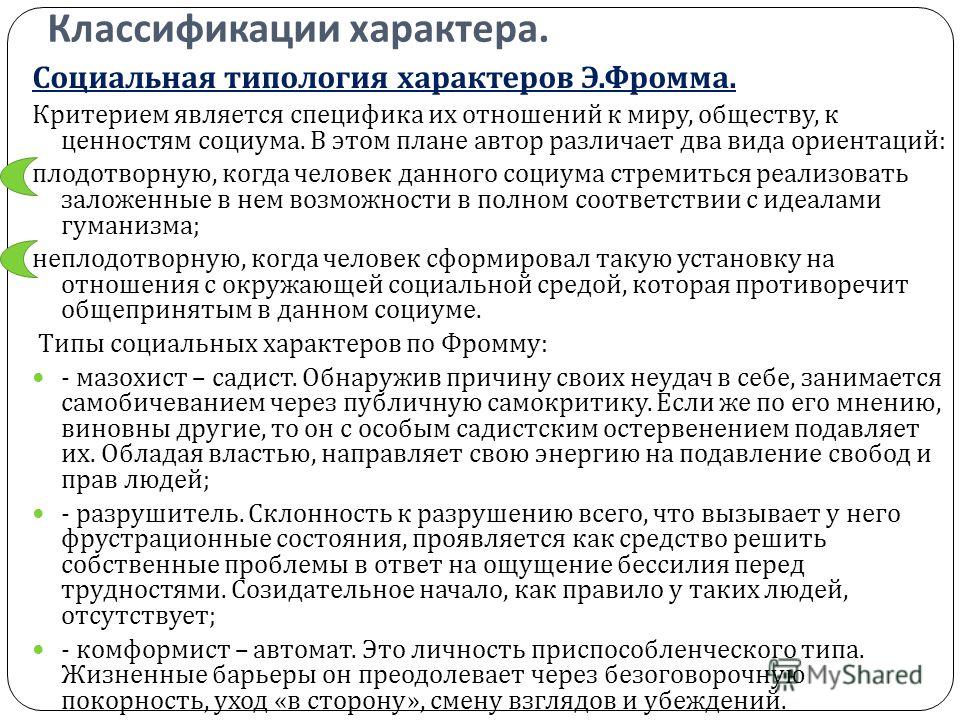

2. Социально-психологический подход. Вторая типология связывает характеры с направленностью личности и взаимодействием личности с обществом (Юнг, Фромм, Адлер).

2.1 К. Юнг выделяет ряд психосоциотипов. Психосоциотип, с точки зрения К. Юнга, является врожденной психической структурой, определяющей конкретный вид информационного обмена личности с окружающей средой. К. Юнг выделяет 2 основания для типологии характера:

1) направленность личности вовне или вовнутрь (экстраверсия - интроверсия);

2) психические функции (ощущения, интуиция, мышление, чувства).

В соответствии с этими признаками были выделены 8 типов характера:

экстравертно ощущающий,

экстравертно-интуитивный,

экстравертно-мыслительный,

экстравертно-эмотивный,

интровертно ощущающий,

интровертно-интуитивный,

интровертно-мыслительный,

интровертно-эмотивный.

2.2 Э.Фромм

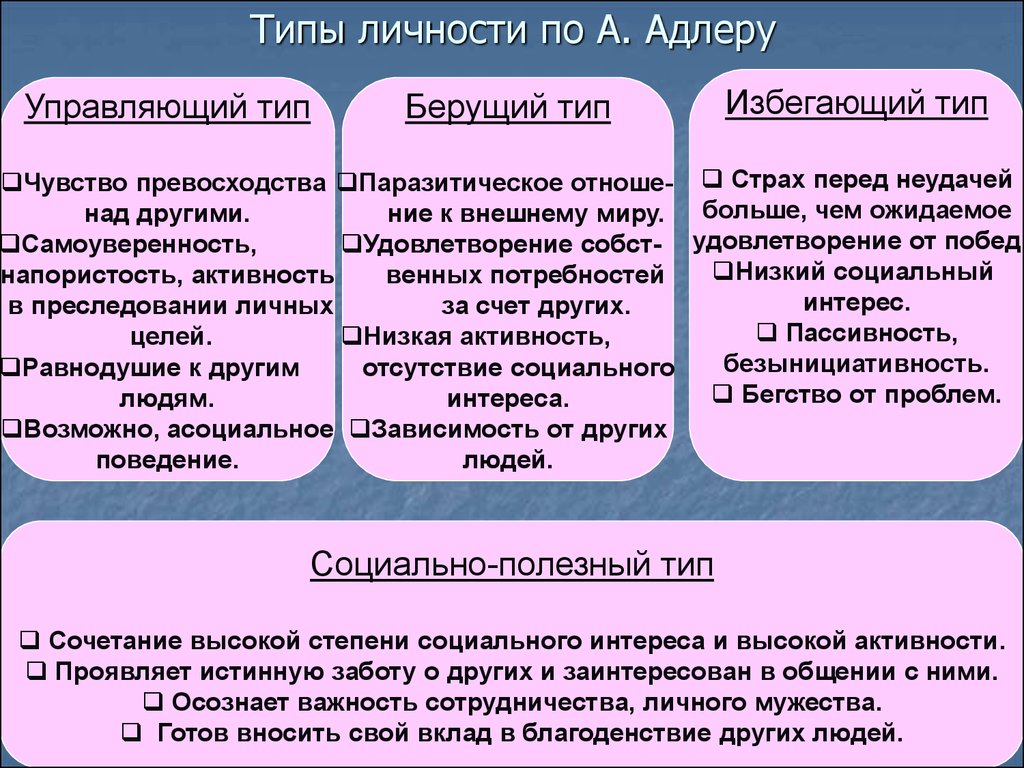

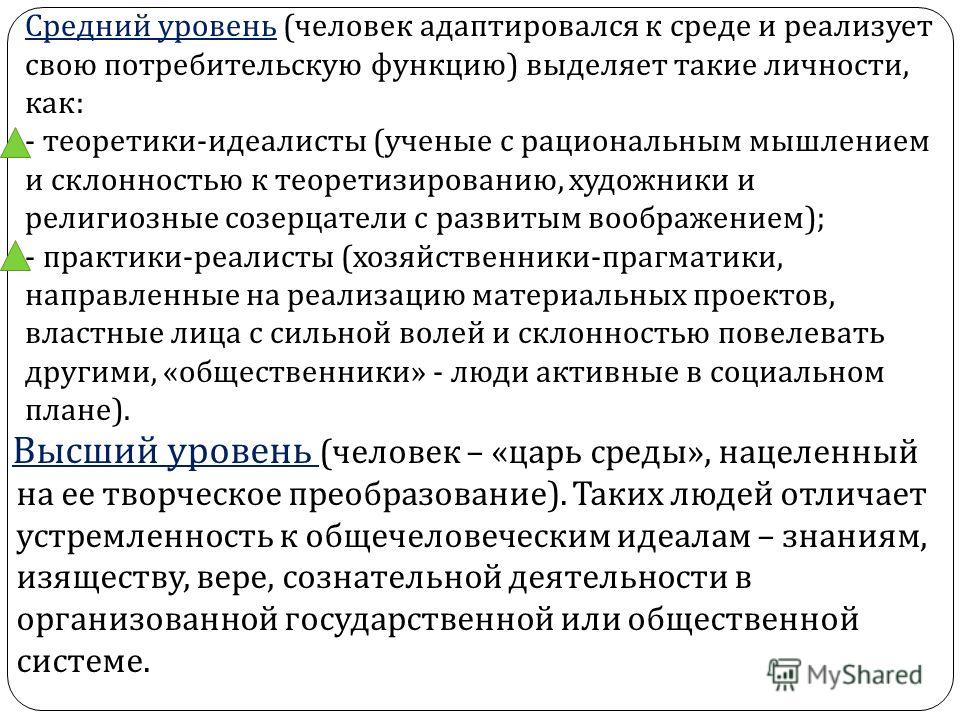

2.3. А.Адлер Соотношение описанных факторов в структуре личности формирует несколько моделей ее развития. Типология личностей Адлера строится на соотношении двух параметров, тесно связанных с преобладанием в структуре личности того или иного компонента. Эти параметры называются социальным интересом (порожденное чувством общности стремление заботиться об окружающих) и степенью активности. Степень активности показывает общую активность или, напротив, пассивность при решении проблем.

2.4. Можно также выделить типы в зависимости от профессиональной направленности личности. Например, такая типология людей представлена в концепции Е. А. Климова: типы людей, выбирающих деятельность в сфере ``человек - человек'', ``человек - техника'', ``человек - природа'', ``человек - знаковая система'' или ``человек - художественный образ''.

2.5. Лазурский

3. Психиатрический подход. В последнее время широкое распространение получила типология характеров, связывающая особенности характера с акцентуацией - чрезмерной выраженностью отдельных черт характера и их совокупностей (К. Леонгард, А. Е. Личко и др.).