- •Проблемы регенерации и трансплантации

- •Регенерация - (от лат. regeneratio — возрождение, возобновление) - восстановление организмом утраченных или

- •Виды регенерации

- •Классификация репаративной

- •Классификация репаративной

- •Классификация репаративной

- •Эффективность регенерации

- •Принципы организации процесса регенерации

- •Тотипотентная стволовая клетка (ТСК)

- •Развитие фибробластического дифферона

- •Фибробластический

- •Регенерация в медицине.

- •Регенерация в медицине

- •Регенерация в медицине

- •Регенерация в медицине

- •Трансплантация

- •Трансплантация

- •Трансплантация

- •Антигены гистосовместимости

- •Отторжение при трансплантации

- •Отторжение при трансплантации

- •Методы преодоления гистонесовместимости

- •История развития трансплантологии

- •История развития трансплантологии

- •История развития трансплантологии

- •История развития трансплантологии

- •История развития трансплантологии

- •История развития трансплантологии

- •История развития трансплантологии

- •История развития трансплантологии

- •История развития трансплантологии

- •История развития трансплантологии

- •Трансплантология в наши дни

- •Трансплантология в наши дни

- •Трансплантология в наши дни

- •Трансплантология в наши дни

- •Благодарю за внимание

Отторжение при трансплантации

Отторжение - воспалительное поражение пересаженного органа (трансплантата), вызванное специфической реакцией иммунной системы реципиента на трансплантационные антигены донора.

При пересадке органов (тканей) могут развиться 2 типа реакций отторжения:

1.Хозяин против трансплантата (трансплантация почки, сердца, печени)

2.Трансплантат против хозяина (при трансплантации костного мозга)

Отторжение при трансплантации

Возможны 3 варианта течения событий:

1.Сверхскоростное отторжение (антитела присутствуют в крови до пересадки) – (на операционном столе)

2.Острое отторжение (клеточно опосредованное – Т киллеры)- (1 неделя- 3 месяца)

3.Хроническое отторжение (фиброз трансплантата)

Методы преодоления гистонесовместимости

1.Физические:

-облучение реципиента рентгеновскими лучами,

-консервирование трансплантанта,

-пересадка в миллипоровых камерах,

2. Химические:

-использование

иммунодепрессантов

3. Биологические:

-подбор пар донор- реципиент по антигенным свойствам,

-введение антилимфоцитарной сыворотки или антилимфоцитарного глобулина,

-Пересадка в иммунопривелигерованные участки организма

История развития трансплантологии

История развития трансплантологии

Медицинская трансплантология –

наука, изучающая проблемы трансплантации, новые методики и способы проведения операций.

Хронология событий:

Упоминания о трансплантации некоторых органов и тканей встречаются в греческой мифологии, христианских легендах (например, легенда о Косьме и Дамиане).

История развития трансплантологии

Научная

трансплантология развивается с начала 19 в.- труды Дж. Баронио (Италия, 1804), К. Бюнгера (Германия, 1823) и других ученых.

История развития трансплантологии

История развития трансплантологии

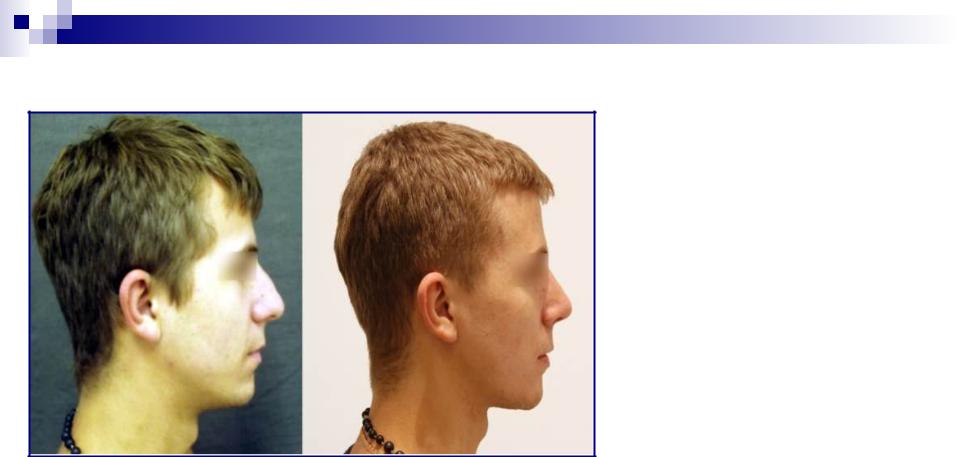

Ринопластика. 1). До 2). После

Огромные вклад внесли Н. И. Пирогов («О пластических операциях вообще, о ринопластике в особенности», 1835, и др.), а также Ю. К. Шимановский («Операции на поверхности человеческого тела», 1865, и др.).

История развития трансплантологии

Дальнейшее развитие трансплантации в России связано с работами

Н. Штрауха (1840), Н. Фейгина (1867)- установившими возможность трансплантации роговицы,

В. Антоневича — по пересадке зубов (1865),

К. М. Сапежко — по трансплантации слизистой оболочки (1892) и многих других.

История развития трансплантологии

История развития трансплантологии

Кожа, пересаженная на место ожога 3-4 степени.

Разработкой методов пересадки костей занимался французский врач Л. Олье, (1858) методами пересадки кожи - парижский хирург Ж. Реверден (1869).

Русские учёные обогатили трансплантологию новыми способами их пересадки (Е. И. Богдановский и П. И. Карпинский, 1861; С. М. Янович- Чайнскнй, 1870; П. Я. Пясецкий, 1870; А. С. Яценко, 1870, и др.). С. С. Иванова (1890) использовала для трансплантации трупную кожу.

.

История развития трансплантологии

История развития трансплантологии

Отдельные моменты наложения сосудистого шва по Каррелю.

В России впервые произведены пересадка суставов в эксперименте (Ю. Р. Пенский, 1893) и в клинике (П. И. Бухман, 1907), хряща ушной раковины при ринопластике (К. П. Суслов, 1897), переднего отдела глаза (А. Ф. Шимановский, 1906), фасции (В. Л. Боголюбов, 1908), трансплантация жира для замещения дефектов в веществе мозга (С. И. Спасокукоцкий и Е. И. Голяницкий, 1913).

Эксперименты В. Г. Григорьева (1897)- успешно пересадившего яичник.

Использование сосудистого шва (А. Каррель, 1902) обусловило возможность трансплантации органов с сохранением их кровоснабжения.

История развития трансплантологии

История развития трансплантологии

Создание полностью функционирующей искусственной почки для пациентов с терминальной

почечной недостаточностью.

Исследования жизнеспособности различных тканей (П. И. Бахметьев, 1899 —1912; Ф. А, Андреев, 1913; Н. П. Кравков, 1920—24, и др.), опыт оживления изолированного сердца человека через 20 ч после смерти (А. А. Кулябко, 1902), эксперименты В. Н. Шамова (1928) и клинические опыт С. С. Юдина по переливанию крови (1930), впервые доказавших возможность трансплантации трупных тканей (фибринолизной крови), успешная трансплантация больным трупной роговицы В. П. Филатовым (1931), трупного хряща Н. М. Михельсоном (1935) — свидетельства успешного развития трансплантации в России и

СССР. Специальное постановление Совнаркома СССР (1937) дало правовую основу для взятия и использования трупных тканей и органов.