Азербайджанцы (Народы и культуры) - 2017

.pdfига (1881–1959) романтические герои отличаются внутренним духовным богатством, мечтами, надеждами, идеалами. Романтизм в азербайджанской литературе, соединив национальное самосознание и общечеловеческие идеи, сыграл значительную роль в обогащении художественной мысли. Большую славу как основатель романтической драматургии приобрел видный представитель этого литературного течения Гусейн Джавид.

Азербайджанскую литературу советского периода можно разделить на две части: отражающая, в основном, советскую действительность и идеологию; отражающая, в основном, национально-патриотические идеи. Поколение, пришедшее в литературу в 1920–1930-е годы, искренне верило в идеи социализма. Некоторые из них полностью поставили свое искусство на службу этой идее, другие же, используя идеологию как внешний фактор, пытались создавать реалистическую художественную литературу. В любом случае в 1920–1960 гг. литература испытывала сильное влияние идеи социализма и советской действительности. Несмотря на это, в патриотических произведениях Самеда Вургуна (1906–1956), Сулеймана Рустама (1906–1989), Микаила Мушфига (1908–1938), Расула Рзы (1910–1981), Бахтияра Вагабзаде

(1925–2009), Халила Рзы (1932–1994), Мамеда Араза (1933–2004), Али Кери-

ма (1931–1969) были сильны национальные идеи. Написанное Самедом Вургуном в 1935 г. стихотворение «Азербайджан» считается самым популярным патриотическим произведением ХХ столетия.

Национально-патриотическая лирика Бахтияра Вагабзаде, отражающая высокуюгражданскуюпозицию,открылановуюстраницувазербайджанской поэзии ХХ в. Многовековая история азербайджанской литературы в ХХ в. обогатилась поэтическими школами: драматургической – Джафара Джаббарлы (1899–1934), слогового стихосложения – Самеда Вургуна, свободного стихосложения на новой ритмике – Расула Рзы.

Всоветское время также создавались, ставились на сцене, экранизировались литературные произведения, отражающие историю народа и служащие национальным интересам. Произведения Мамеда Саида Ордубади «Тебриз туманный», «Меч и перо» способствовали развитию в азербайджанской литературе жанра исторического романа. Роман народного писателя Мирзы Ибрагимова (1911–1993) «Наступит день» стал значимым прозаическим произведением в азербайджанской литературе. С большим мастерством была отражена советская действительность азербайджанской жизни в прозе Мир Джалала (1908–1978). Совершенно справедливо прозаика, народного писателя Сулеймана Рагимова (1900–1983) считают «тяжелой артиллерией» азербайджанской литературы. Дыхание времени отражено в рассказах и романах Ильяса Эфендиева (1914–1996), Энвера Мамедханлы (1913–1990). Драматические произведения Ильяса Эфендиева – это особый этап в истории национальной драматургии. После Джафара Джаббарлы, Гусейна Джавида и Самеда Вургуна Ильяс Эфендиев открыл новую эпоху азербайджанского театра. Театральные произведения Ильяса Эфендиева – это рассказы о правде жизни,

оморальных и духовных ценностях человека.

Всвязи с изменением общественно-политической обстановки в Советском Союзе, в 1960-х годах в литературе стали наблюдаться процессы подъема национального самосознания. Поколение, пришедшее в азербайджанскую литературу в эти годы, не только возродило традиции досоветской эпохи, но

580

вновых условиях, столкнувшись с серьезными препятствиями, органически ее развило. С этого времени в литературе стали ослабевать позиции социалистического реализма и, наоборот, усиливаться национально-патриотические идеи, народность. Произведения народного писателя Анара (р. 1938) «Белый лиман», «Шестой этаж пятиэтажного дома», «Сказка хорошего падишаха», «Амулет от сглаза» и другие свидетельствуют о непростой духовной жизни современного человека. Художественное воплощение исторического самосознания азербайджанского народа ярко проявилось в произведениях народного писателя Эльчина (р. 1943), в цикле рассказов «Махмуд и Марьям», «Белый верблюд», «Первая любовь Балададаша», в повести «Кувшин». Патриотическая поэзия Бахтияра Вагабзаде, имеющая общественно-философ- ское звучание, стала в литературе флагманом идеи азербайджанского национализма. Иса Гусейнов (1928–2014), поставив в центре своего творчества простых людей, продолжил в Азербайджане путь Чингиза Айтматова. Роман Исмаила Шыхлы (1919–1995) «Кура неукротимая» – новый тип исторического романа в национальной литературе. Поэзия народного писателя Мамеда Араза (1933–2004), основанная на патриотизме и идее независимости, хоть и создавалась на лирических нотах, тем не менее оказала большое влияние на развитие национальной идеи. Халил Рза Улутюрк еще в советское время завоевал славу поэта национальной независимости. Знаменитое произведение Сабира Рустамханлы (р. 1946) «Книга жизни» прозвучало как манифест литературы новейшего времени. Роман Юсифа Самедоглу (1935–1998) «День казни» стал литературным событием нового времени. Азербайджанскую национальную идею на уровень идеи государственной независимости подняли

всвоей поэзии поэты Фикрет Годжа (р. 1935), Вагиф Самедоглу (1939–2015), Фикрет Садыг (р. 1930), Идаят (р. 1944), Нусрет Кесеменли (1946–2003), Зелимхан Ягуб (1950–2016), Чингиз Алиоглу (р. 1944). Камал Абдулла (р. 1950) создал роман в жанре азербайджанского постмодернизма, который был издан

внескольких странах.

Сконца 1980-х годов азербайджанские поэты и писатели стали активными участниками борьбы за государственную независимость. Борьба за чистоту азербайджанского языка, тема возвращения оккупированных земель, бережное отношение к национальным богатствам оказались в центре внимания большинства литераторов. В литературе сформировалось новое поколение: Рамиз Ровшан (р. 1946), Вагиф Баятлы Онэр (р. 1949), Фируз Мустафа (р. 1952), Вагиф Бахманлы (р. 1955), Рустам Бехруди (р. 1957), Афаг Масуд (р. 1957), Эльчин Гусейнбейли (р. 1961), Аждар Ол (р. 1958), Рашад Меджид (р. 1964), Салам Сарван (р. 1966), Гулу Агсес (р. 1969), Ильгар Фахми (р. 1975). Общенациональные идеи и активная гражданская позиция представителей азербайджанской литературы сыграли большую роль в завоевании государственной независимости.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Азербайджан – страна древней культуры и многовековых художественных традиций. Наскальные изображения, созданные древним человеком и сохранившиеся в Кобустане и в ряде других мест, насчитывают не одну

581

тысячу лет. В средневековый период в Азербайджане получили развитие такие виды изобразительного искусства, как миниатюра и стенная роспись. Высокого совершенства достигли ковры, предметы прикладного искусства, гончарное и ювелирное дело. В более поздний период, на рубеже XVIII– XIX вв. на основе миниатюры стало развиваться рисовальное искусство, «Каджарский стиль» (по имени правившей в Иране тюркской династии Каджаров), своеобразный синтез традиционного искусства с европейской живописью.

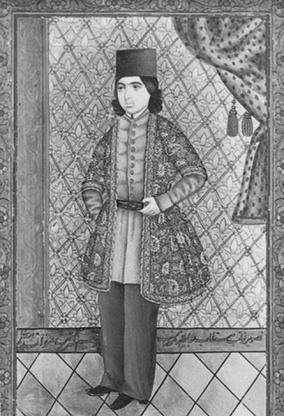

ПрисоединениеСеверногоАзербайджанакРоссийскойимпериивпервой трети XIX в. привело к тематическим и стилистическим изменениям в искусстве, хотя приобщение к русскому искусству произошло далеко не сразу. В течение довольно длительного времени, вплоть до конца столетия, искусство страны тяготело к традиционным художественным канонам и мало чем отличалось от искусства позднего Средневековья. В середине и во второй половине XIX в. прославилась своим вышивальным искусством, а также рисунками поэтесса Хуршидбану Натаван (1832–1897), дочь карабахского хана Мехти-гулу ага. Мотивы реалистического искусства, особенно в строении композиции, четко проявлялись в творчестве Мирза Гадима Иревани (1825– 1875), азербайджанского художника, одного из родоначальников современной реалистической живописи. Портреты и сцены быта, написанные преимущественно темперными красками, привлекают внимание реалистической

передачей композиции, жизненностью образов, вырази-

тельностью лиц |

(несмотря |

на статичность и |

застывшие |

позы), а также изысканностью и ярким колоритом, характерным для традиционного искусства. Творчество Иревани – лучший пример синтеза традиционных и реалистических основ, проявлявшихся в искусстве того времени. В несколько меньшей степени этот синтез можно наблюдать в творчестве других видных представителей искусства того времени – Уста Гамбара Гарабаги (1830-е годы – 1905) и Мир Мохсуна Навваба

(1833–1918), по характеру те-

Мирза Гадим Иревани (1825–1875). «Портрет молодого человека»

Середина XIX в.

Национальный музей искусств Азербайджана им. Рустама Мустафаева

582

Азим Азимзаде (1880–1943). «Старая и новая жены» Из серии «Сцены старого быта». 1935 г.

Бумага, акварель Государственный Мемориальный Дом-музей А. Азимзаде

матики больше тяготевших к традиционной трактовке художественных образов и мотивов.

Развитие национально-демократической мысли в Азербайджане в конце XIX – начале XX в. послужило причиной дальнейшего развития искусства по реалистическому пути. С 1906 г. начал регулярно издаваться первый сатирический журнал на мусульманском Востоке «Молла Насреддин», на страницах которого, кроме публикаций, помещались также иллюстрации и карикатуры. Это заметно продвинуло национальное изобразительное искусство; формировались и развивались черно-белая графика, тушь, акварель. Лучшим художником этого времени является известный карикатурист и рисовальщик Азим Азимзаде (1880–1943), который, несмотря на отсутствие возможности получить художественное образование (он был выходцем из бедной семьи) благодаря своим знаниям, таланту и непомерному усердию достиг высокого мастерства. Красочный этнографизм, тонкий юмор, реалистическая передача бытовых сцен характеризуют его художественный стиль.

Первым азербайджанским художником, получившим профессиональное художественное образование, был Бахруз Кянгярли (1892–1922), в творчестве которого преобладали такие жанры, как портрет, пейзаж, а также бытовая

583

тематика. Интересны и реалистичны его акварели, в которых художник с любовью изобразил горы и речные долины родной Нахичевани.

Вначале ХХ в. в Азербайджане работали художники, творчество которых значительно обогатило формирующееся реалистическое искусство. Интересны бытовые сюжеты, портреты, натюрморты и пейзажи Н. Расима, А. Гусейнзаде, А. Гусейни, первой азербайджанской женщины-художницы Гейсар Кашиевой (1893–1972).

Алибек Гусейнзаде (1864–1940), видный национальный идеолог и пламенный патриот, происходил из знатной семьи. Его дед был шейх-уль-исла- мом Кавказа. Обучаясь на Физико-математическом факультете Санкт-Петер- бургского университета, Алибек интересовался рисованием, посещал курсы изобразительного искусства при Академии художеств. Интересен написанный маслом пейзаж «Мечеть Биби-Эйбата», в котором реалистически переданы особенности возвышенного, в верхней части скалистого рельефа, возле которого располагалась святыня. Другим интересным произведением А. Гусейнзаде считается портрет шейх-уль-ислама, на котором предположительно изображен дедушка художника. Мудрое, погруженное в раздумья лицо старца, изображенного в профиль, передано на темно-коричневом фоне.

Начальное художественное образование получила и Гейсар Кашиева (1893–1972), учась на курсах рисунка, организованных Обществом поощрения изящных искусств, которое функционировало при Академии художеств

вТифлисе (Тбилиси). Ее простые по сюжетам, реалистически исполненные листки были одними из лучших образцов национального искусства. Примечателен портрет известного русского писателя И.А. Гончарова, написанный Г. Кашиевой в технике графики. Пейзажи Наджафа Расима (1890–1929), бытовые сюжеты Аббаса Гусейни (вторая половина XIX – начало XX в.) также внесли свою лепту в становление и развитие национального изобразительного искусства.

В1920 г. после установления советской власти в Азербайджане, в Баку было открыто художественное училище, что оказало огромное влияние на развитие современного изобразительного искусства в стране. В 1932 г. был учрежден Союз художников Азербайджана, сыгравший важную роль в культурной жизни республики, а также в административно-организационных вопросах и в координации творческой деятельности мастеров кисти и резца. А. Азимзаде был первым председателем этого творческого объединения.

С 1920-х годов начало стремительно развиваться изобразительное искусство Азербайджана, появились новые имена, стили, проводились выставки. Художественная жизнь страны обогатилась именами Газанфара Халыгова, Рустама Мустафаева, Таги Тагиева, Исмаила Ахундова, Салама Саламзаде, Баба Алиева, Гасана Ахвердиева и многих других. Темы труда и раскрепощения женщины получили особую популярность. «Женотдел» (1930) Г. Халыкова, «Ниточный цех» (1930) С. Саламзаде и некоторые другие работы привлекают внимание реалистическим и повествовательным содержанием, а также несколько примитивной, на первый взгляд, простотой композиционного и колоритного решения. В эти годы ряды художников пополняются именами С. Шарифзаде, Д. Казымова, К. Казымзаде, М. Абдуллаева, Б. Мирзазаде, К. Ханларова, К. Наджафзаде. Наряду с актуальными темами 1920–1930-х годов – показа достижений индустриального развития страны, коллективи-

584

зации села, роста просвещения – художники часто обращались и к исторической тематике, создавали портреты, пейзажи, тематические композиции

вобластибытовогожанра.Интересныживописныеработыпредвоенноговремени – «Ханский суд в Нухе» (1937) Г. Ахвердиева, «Выступление крестьян

вТовузе» К. Ханларова (1939), «Гачаг Наби» Л. Фейзуллаева (1939), «Сбор винограда» С. Шарифзаде (1939), «Низами» Г. Халыгова (1940). Исполненные в строго реалистической манере, нередко под воздействием идеологического натиска, эти работы, тем не менее, стали ядром формирующейся национальной школы живописи, обогатив искусство жанровым и стилевым разнообразием.

Всценографическом искусстве выдвигается имя молодого, но уже прославившегося театрального художника Рустама Мустафаева (1910–1940), рано ушедшего из жизни. В его ранних работах чувствуется влияние конструктивизма, позже художник начал создавать крупные живописные декорации.

Вграфике активно работал А. Азимзаде, бичуя пороки старых, отживший свой век обрядов (серия «100 типов старого Баку» и др.), а также И. Ахундов, К. Казымзаде, Э. Гаджиев, М. Власов, работавшие в области иллюстрирования.

С 1920-х годов начала развиваться и скульптура. Вскоре после создания художественного училища при нем было открыто скульптурное отделение, где преподавали видные скульпторы – С.Д. Эрзья (Нефедов) и П.В. Сабсай. Первым монументальным скульптурным памятником, установленным в Баку, стал памятник Сабиру работы Я.И. Кейлихиса (1872–1950), жившего и работавшего в столице Азербайджана. Вскоре выросло поколение представителей национальной скульптурной школы, видными деятелями которой были Ибрагим Гулиев, первая в Азербайджане женщина-скульптор Зивер Мамедова, Фуад Абдуррахманов, Джалал Гарягды и др.

Впериод Великой Отечественной войны художники Азербайджана, выполняя свой общественный долг, создавали картины на тему войны, героического прошлого народа, воодушевляя тем самым героических сынов отчизны на победу над фашизмом. Лучшими живописными полотнами того времени являются «Лучших коней – Красной Армии» А. Казымова (1942), «Бойцы Красной Армии в гостях у колхозников» Б. Мирзазаде (1943), «Табак для Красной Армии» С. Саламзаде (1943) и другие. Тема войны продолжалась

вискусстве и в последующие годы. Работы А. Мамедова, Т. Тагиева, Э. Гусейнова, К. Наджафзаде и др. отличаются глубокой экспрессивностью, стилевым разнообразием, высоким идейно-эстетическим и нравственным содержанием. Эта тема получила развитие в живописи В. Нариманбекова («Служу Родине!»), А. Вердиева («22 июня 1941 года»), в плакатах Э. Шахтахтинской, Дж. Гасымова, Б. Керимова, в монументальной скульптуре Ф. Абдуррахманова (памятник Мехти Гусейнзаде в Баку; 1973), станковой пластике Дж. Гарягды (бюст героя Советского Союза Адиля Гулиева; 1946), которые восхваляли и воплощали в искусстве подвиг славных сыновей и дочерей Азербайджана, мужественно боровшихся против фашизма.

Период 1950–1960 годов – новый этап в развитии азербайджанского изобразительного искусства, который характеризуется подъемом искусства, формированием художественного стиля известных, уже приобретших признание мастеров, приходом в искусство нового поколения художников.

585

Вэтигодыдостигаетвысокогосовершенстватворчествостаршегопоколения– живописцев Т. Тагиева, С. Саламзаде, Э. Мамедова, Б. Алиева, Наджафгулу, Э. Гусейнова, графиков С. Шарифзаде, Д. Казымова, М. Рахманзаде, скульпторов Ф. Абдуррахманова, Дж. Карягды, Х. Абдуллаевой, М. Миргасымова, Т. Мамедова. На передний план выдвигается показ мирного, созидательного труда простых людей – нефтяников, промысловиков, строителей, сельских тружеников, а также интересных, наделенных ярким национальным колоритом бытовых сцен, жизни молодежи и студенчества. Живопись в значительной степени освобождается от тенденциозности, конъюнктурного пафоса, характерных для искусства первых послевоенных лет (Искусство Советского Азербайджана, 1970. С. 125). Укрепляется значение национального характера,вполотнахначинаетдоминироватьярковыраженныйнациональныйколорит. Приступают к активной творческой работе поколение художников, еще

вмолодости завоевавших популярность – Таир Салахов, Тогрул Нариманбеков, Эльбек Рзагулиев, Огтай Садыгзаде, Лятиф Фейзуллаев, Асаф Джафаров, Надир Гасымов, Гюлли Мустафаева, Халида Сафарова, Махмуд Тагиев, Надир Зейналов и др. Наряду с индустриально-трудовой тематикой росло значение пейзажного, портретного, бытового жанров. Одним из лучших пейзажистов в азербайджанской живописи был Саттар Бахлулзаде (1909–1973),

вполотнах которого во всей красе отражаются панорамы родной земли, си- не-изумрудные воды Каспия, покрытые яркими цветами поля, красочный лик взрастившего его края. В ранних пейзажах художника – «Дорога на Гыз Бенефша», «В долине Гудьял-чая» реалистическая манера повествования сочетается с лирико-поэтическим настроением. В более поздних полотнах художник смело ставит на холст сочные, разноцветные мазки, отходит от светотени, совершенствует присущий собственному творчеству стиль, весьма своеобразно и причудливо передает красоту родного ландшафта. Таковы работы «Деревня Лаза», «Слезинки Кяпаза», «Азербайджанская сказка».

Впейзаже, помимо С. Бахлулзаде, яркого творческого индивидуализма, передачи красочных национальных тонов достигают живописцы Т. Тагиев, Э. Гусейнов, К. Ханларов, графики М. Рахманзаде, Р. Мехтиев. Сочные тона национального колорита наглядно проявляются в жанровой тематике В. Самедовой, в серии пейзажей и тематических полотен Н. Абдуррахманова, А. Джафарова, Н. Гасымова. Тонкими лирическими чувствами пропитаны живописные работы Микаила Абдуллаева (1921–2002). Лирико-романтиче- ский настрой, воплощение возвышенных чувств характеризуют его полотна. Эти качества особенно наглядно проявляются в таких произведениях художника, как «Вечер», «Строители счастья», «Молодость матерей». Тонкий лиризм, возвышенность и одухотворенность, присущие этим полотнам, сопоставимы с романтическими пейзажами С. Бахлулзаде, где родная земля изображена во всей красе.

Бытовая тематика в творчестве Ваджии Самедовой (1924–1965) нашла свое отражение в ярком красочном национальном колорите, свойственном стилю художницы. В композиции «Подготовка к свадьбе» в ярких тонах показано веселое настроение девушек и женщин, готовившихся к радостному событию.

В1950–1970-е годы получил развитие и портретный жанр. Впечатляют портреты С. Бахлулзаде (Т. Тагиев; 1955), К. Караева, нефтяника (Т. Сала-

586

хов; 1960, 1970), артистки Л. Бедирбейли, инженера-геолога М. Мамедбейли

(В. Самедова; 1954, 1960).

Значительных успехов в интерпретации сценического пространства и образов достигают видные театральные художники – Э. Фаталиев, Н. Фатуллаев, а позже и Э. Мамедов. Высокого профессионализма в подборе костюмов для оперы и балета достигает творчество Б. Афганлы (1912–2002), создавшей уникальные костюмы для постановок «Лейли и Меджнун» Уз. Гаджибейли, «Ашиг Гариб» З. Гаджибекова, «Шейх Санан» Г. Джавида. В 1970–1980-х годах к сценографии обращались также Т. Салахов (опера «Кероглу» Уз. Гаджибекова), М. Абдуллаев (балет «Читра» Ниязи), Т. Нариманбеков (балет «Тысяча и одна ночь» Ф. Амирова) и некоторые другие художники.

Развивалось и искусство графики. Интересные, насыщенные ярким колоритом и тонким лиризмом образцы книжной графики, особенно в области классического литературного наследия, были созданы К. Казымзаде (иллюстрации к поэме Низами «Хосров и Ширин», 1958), М. Рахманзаде (к стихам поэтессы Хейран Ханым, 1962), М. Абдуллаевым (к эпосу «Китаби Деде Коргуд», 1957). Красочна и многопланова серия цветных графических листков Марал Рахманзаде, названная «У нас на Каспии», где автор в колоритных тонах показывает трудовые будни нефтяников Каспия (Искусство Советского Азербайджана, 1970. С. 149). Столь же эмоциональны и колоритны

Марал Рахманзаде (1916–2008). «На смену» Из цикла «Нефтяные Камни». 1956–1957 гг.

Бумага, акварель

Национальный музей искусств Азербайджана им. Рустама Мустафаева

587

картины, входящие в серии «Баку», «Хыналыг» и др. Плакатный жанр развивали Эльмира Шахтахтинская, Джаббар Гасымов, Валентина Агабабаева

идр. В серии плакатов «Азербайджан – страна древнейшей культуры» Эльмиры Шахтахтинской (1930–1996) историческая картина процветания науки

икультуры средневекового Азербайджана показана в лицах, внесших вклад в их развитие.

Сатирическая графика воплощалась в работах Наджафгулу, З. Керимбейли, В. Тернавского, П. Шандина, А. Гулиева, продолжавшие лучшие традиции школы Азима Азимзаде и активно сотрудничавшие с республиканским сатирическим печатным органом – журналом «Кирпи» (Еж). Ныне их дело продолжают популярные карикатуристы и шаржисты – Б. Гаджизаде, Х. Насироглу, К. Абидин и другие.

1960–1980-е годы – период расцвета искусства Азербайджана. В это время все виды изобразительного творчества развивались, обогатившись новыми именами и художественными стилями. Наряду с М. Абдуллаевым, Т. Салаховым, Б. Мирзазаде, К. Ханларовым, О. Садыгзаде, Л. Фейзуллаевым активные творческие поиски ведут живописцы К. Наджафзаде, Э. Рзагулиев, Ч. Фарзалиев, Дж. Джемаль, Р. Бабаев, Дж. Муфидзаде, Г. Мустафаева, Х. Сафарова, Т. Джавадов, К. Ахмед, графики Ю. Гусейнов, А. Гаджиев, Р. Мехтиев, А. Азиз, А. Гусейнов, скульпторы Т. Мамедов, Э. Гусейнова, Х. Абдуллаева, Ф. Наджафов.

Поколение 1960-х годов – так зовут художников, определивших характерные черты искусства и особенности его развития, продолжающиеся, по некоторым меркам, по сей день. Т. Салахов, Э. Рзагулиев, Т. Нариманбеков, Дж. Мирджавадов, К. Ахмед и многие другие, проявившие себя в искусстве в 1960-е годы, относятся к этому поколению. Несмотря на разность их творческих взглядов, стилей, сложения творческих судеб, каждый из них по-свое- му повлиял на характер творческого процесса, определял облик и специфику его формирования.

Наиболее продвинутым и популярным является творчество Таира Салахова (р. 1928) – виднейшего художника современности. Уже в молодости Т. Салахов завоевывает творческий авторитет, представляя картины, выполненные в весьма своеобразном стиле – «С вахты», «Утренний эшелон», «Ремонтники», «Резервуары», «Новое море». Суровые, холодные тона в сочетании редких жарких цветов, подчеркивающих контрастность колоритного решения, являются характерной особенностью его палитры. Помимо композиций на тему труда морских нефтяников, промысловиков, занимавших центральное место в его творчестве, художник создал много портретов, пейзажей, натюрмортов. Немало портретов он делал карандашом или углем (портреты Расула Гамзатова, Марины, Варвары). Высокое идейно-эстетическое призвание полотен художника и значение его творчества для современной художественной культуры неоднократно подчеркивались современниками (Таир Са-

лахов, 2008. С. 12).

Интересно и захватывающе творчество Тогрула Нариманбекова (1930– 2013), одной из ярких фигур в современной азербайджанской живописи. Стиль и миропонимание этого художника глубоко индивидуальны и самобытны. Он с любовью воплощал красоту родного края языком жарких, «кри-

чащих» красок (Мирбагирзаде, 2014. С. 13).

588

Лучшие традиции графического искусства продолжались в творчестве А. Рзагулиева, А. Гаджиева, Р. Мехдиева, А. Гусейнова. Интересна и полна национального колорита, несмотря на черно-белое исполнение, графическая серия Алекпера Рзагулиева (1903–1974) «Старый Баку», одна из лучших в творчестве художника.

Развитие скульптуры связано с именами Ф. Абдуррахманова, О. Эльдарова, Дж. Карягды, Т. Мамедова, М. Миргасымова, И. Зейналова, создавших много ценных монументальных и станковых произведений. Памятники Низами, Сабиру, Физули, Натаван, Уз. Гаджибекову, С. Вургуну, Насими, М. Гусейнзаде и другим творческим и героическим личностям удачно вписались в городской пейзаж столицы Азербайджана, став своего рода ее «визитной карточной». Богато формами и жанровым своеобразием художественное мировидение прижизненного классика отечественной скульптуры Омара Эльдарова (р. 1927), автора глубоко экспрессивных, впечатляющих образов, созданных в монументальной и станковой пластике. Лучшими образцами его творчествасчитают«Четыревременигода»,монументальныепамятникиФизули (в соавт. с Т. Мамедовым), Натаван, Гусейну Джавиду. В образе Физули художник раскрыл философскую сущность лирики и мировоззрения поэта, изобразив его погрузившимся в глубокие раздумья. Автор поместил на постаменте выразительные барельефы героев его произведения – Лейли и Мед-

жнуна (Саламзаде, 2012. С. 115).

Последующий этап (конец 1970-х–1980-е годы) в развитии изобразительного искусства связан с ростом национальной тематики, расширения значения и роли интерпретаций традиционного искусства, символизма, декоративности и монументальности, передачей собственного мироощущения художника посредством декоративных, колоритных, зачастую иллюзорных композиций. Эти черты свойственны творчеству живописцев Джавада Мирджавадова, Расима Бабаева, Камала Ахмеда, графиков Арифа Гусейнова, Арифа Азиза и некоторых других. Их творчество можно расценить как переход к новому творческому видению, в значительной степени определившему характер современного искусства.

Современное искусство Азербайджана, начавшее формироваться еще с 1980-х годов, отличается разнообразием художественных начал – тягой к абстрактному мышлению, индивидуализмом в художественном мировосприятии, возрастанием интереса к классическому миниатюрному наследию, возрождением традиций в контексте современности. Авангардные направления развиваются параллельно с декоративными формами традиционного искусства, делая современную художественную жизнь страны калейдоскопичной и пестрой. В современном искусстве нередко проявляется причудливое сочетание элементов абстрактной живописи с национальными формами традиционного искусства; художники-авангардисты, воплощая задуманное, нередко используют колоритные мотивы традиционного искусства, добиваясь оригинальности и своеобразия.

Видными представителями современного искусства республики являются живописцы и графики Фархад Халилов, Чингиз Фарзалиев, Агаали Ибрагимов, Сакит Мамедов, Тофиг Агабабаев, Аида Махмудова, Анвер Аскеров, Ашраф Гейбат, Рашад Мехтиев, Закир Гусейнов, скульпторы Фуад Салаев, Фазиль Наджафов, Ханлар Ахмедов, Натиг Алиев, Акиф Аскеров, Салхаб

589