Литература / Внутренние болезни том 2

.pdf

•клиническую манифестацию, развивающуюся после гибели 8090% массы β-клеток;

•полную деструкцию β-клеток.

Для некоторых форм СД 1-го типа этиологические факторы не установлены. У таких пациентов, в основном африканского и азиатского происхождения, не определяются маркеры аутоиммунного поражения β-клеток. Заболевание проявляется повторными эпизодами кетоацидоза с выявлением дефицита инсулина различной степени выраженности между эпизодами. Эта форма диабета наследственная, не ассоциированная с системой HLA.

В основе СД 2-го типа лежат резистентность к инсулину и его недостаточность, чаще относительная, чем абсолютная. Первоначально инсулинорезистентность связывали с дефектом инсулиновых рецепторов, образованием антител к инсулину. Однако главной причиной ее оказа-

лись нарушения пострецепторных внутриклеточных процессов. Большинству больных СД 2-го типа свойственна избыточная масса тела, или ожирение, - основная причина развития инсулинорезистентности. Инсулинорезистентность может развиваться у лиц с нормальной массой тела, но избыточным абдоминальным отложением жира. Установлено значение гормонов и цитокинов, производимых жировыми клетками, в развитии инсулинорезистентности. Лептин действует на гипоталамус, ускоряя метаболизм глюкозы. Содержание адипонектина в крови обратно связано со степенью ожирения и резистентности к инсулину. Фактор некроза опухоли-а угнетает метаболизм глюкозы. Глюкотоксичность и липотоксичность привлекают к себе все большее внимание в качестве патогенетических факторов СД 2-го типа.

СКРИНИНГ

Скрининг для выявления СД следует проводить у всех людей 45 лет и старше, особенно при ИМТ не менее 25 кг/м2. Если СД не выявлен, обследование повторяют один раз в 3 года. Обследование для выявления СД следует проводить чаще или в более молодом возрасте у людей с избыточной массой тела и дополнительными факторами риска, к которым относят:

•низкую физическую активность;

•СД у родственников первой линии родства;

•принадлежность к этнической группе высокого риска;

•наличие у женщин в анамнезе гестационного диабета или родов ребенка массой тела более 4,1 кг;

•АГ;

•уровни ХС ЛПВП менее 0,9 ммоль/л (35 мг/дл) и/или триглицеридов более 2,82 ммоль/л (250 мг/дл);

•поликистоз яичников;

•нарушенную гликемию натощак или нарушенную толерантность к глюкозе при предыдущем исследовании;

•анамнез сердечно-сосудистых заболеваний.

Скрининг на диабет/нарушения углеводного обмена возможен по определению гликемии натощак и/или данным перорального глюкозотолерантного теста (ОГТТ). Наиболее эффективно использование неинвазивной шкалы риска в сочетании с диагностическим ОГТТ у пациентов с высоким риском развития СД. Пациентам с диагностированным сердечно-сосудистым заболеванием при отсутствии СД следует выполнять ОГТТ.

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА

Жалобы

Основные клинические симптомы хронической гипергликемии и дефицита инсулина:

•полиурия (в том числе в ночное время);

•жажда;

•полидипсия;

•сухость во рту;

Еще больще книг на нашем telegram-канале https://t.me/medknigi

•снижение массы тела;

•слабость и утомляемость.

Кроме того, больные СД могут предъявлять жалобы на снижение остроты зрения, либидо и потенции, кожный зуд, повышенную подверженность инфекциям.

Клинические проявления и особенности течения СД зависят от его типа. Для СД 1-го типа, как правило, характерны острое начало заболевания и быстрое развитие выраженных метаболических нарушений. СД 1-го типа нередко впервые проявляется тяжелым ацидозом или диабетической комой.

СД 2-го типа характеризуется длительной доклинической бессимптомной стадией, и к моменту установления диагноза более чем у половины пациентов уже есть осложнения. У больных СД 2-го типа наряду с признаками нарушения углеводного обмена нередко отмечают ожирение или избыточную массу тела, АГ, ИБС. Причиной первого обращения к врачу могут стать проявления микро- и макроангиопатии. СД 2-го типа может быть впервые выявлен у больных с инфарктом миокарда или инсультом. Иногда первое проявление СД 2-го типа - гиперосмолярная кома. Спонтанное развитие диабетического кетоацидоза встречается редко, как правило, вследствие тяжелого интеркуррентного заболевания.

Объективное обследование

Питание при СД может быть нормальным, пониженным или повышенным. При декомпенсации кожа, губы и язык сухие, тургор подкожной жировой клетчатки снижен. При СД 1-го типа выявляется диабетический рубеоз (гиперемия щек, подбородка, лба) вследствие расширения капилляров кожи. Ксантоматоз как следствие гиперлипидемии наблюдают у больных СД 2-го типа.

Возможно появление витилиго, пигментации на голенях (диабетической дермопатии, или «пигментной голени»), липоидного некробиоза кожи. При длительном и плохо компенсиро-

ванном СД выявляют трофические язвы стоп и голеней как следствие тяжелой ангиопатии и нейропатии.

Частый признак СД - кожные инфекции: фурункулез, остиофолликулит, панариции, паронихии, грибковые поражения слизистых оболочек и ногтей.

Первыми признаками СД могут быть гингивиты, альвеолярная пиорея, пародонтоз, прогрессирующий кариес.

ДИАГНОСТИКА

Сахарный диабет диагностируют при наличии любого из перечисленных критериев.

•Симптомы диабета и «случайный» уровень глюкозы в плазме крови не менее 11,1 ммоль/л (200 мг/дл). Случайное определено как любое время суток без учета времени, прошедшего после последнего приема пищи. Классические симптомы диабета включают полиурию, полидипсию и необъяснимую потерю массы тела.

•Глюкоза в плазме крови натощак - не менее 7,0 ммоль/л (126 мг/ дл). Натощак определено как отсутствие потребления калорий в течение, по крайней мере, 8 ч.

•Двухчасовая глюкоза в плазме - не менее 11,1 ммоль/л (200 мг/дл) при ОГТТ, выполненном согласно рекомендациям ВОЗ.

Диагноз СД должен быть подтвержден повторным определением гликемии в другие дни, за исключением случаев несомненной гипергликемии с выраженной декомпенсацией углеводного обмена или симптомами. ОГТТ проводят в случаях сомнительных значений гликемии для уточнения диагноза. Гликемия определяется до и через 2 ч после пероральной нагрузки глюкозой. Нагрузка глюкозой составляет для взрослых 75 г глюкозы, растворенной в 300 мл воды, для детей - 1,75 г глюкозы на 1 кг массы тела (но ≤75 г), выпитой в течение 3-5 мин.

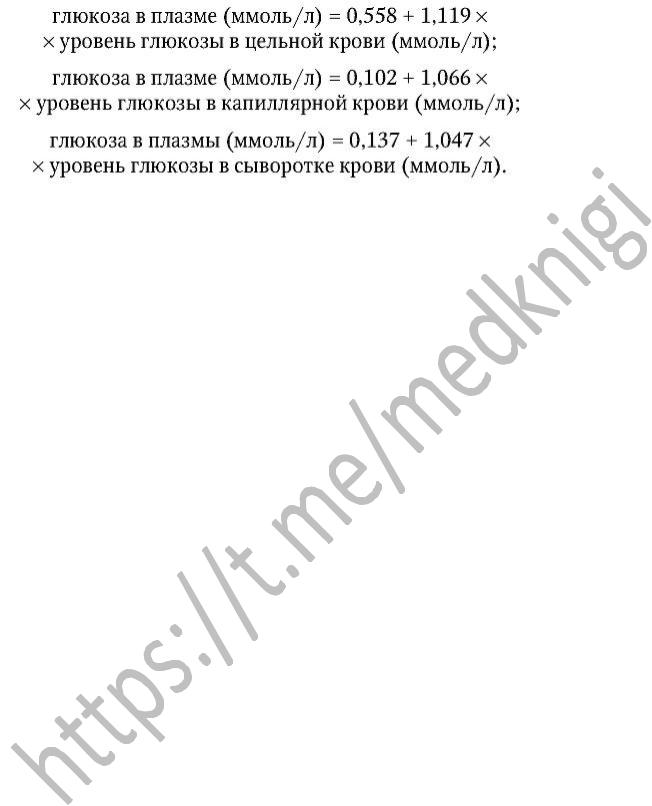

Учитывая, что критерии нарушений углеводного обмена основываются на определении глюкозы в плазме, при выявлении гликемии другими методами следует пользоваться формулами пересчета:

Еще больще книг на нашем telegram-канале https://t.me/medknigi

Оценка уровня гликемии натощак и/или через 2 ч после ОГТТ позволяет диагностировать различные нарушения углеводного обмена: нарушенную толерантность к глюкозе и нарушенную гликемию натощак, рассматриваемые как предиабет или категории повышенного риска развития СД; сахарный диабет (табл. 63-1).

Таблица 63-1. Диагностические критерии нарушений углеводного обмена (ВОЗ, 1999)

Концентрация глюкозы, ммоль/л (мг/дл)

цельная кровь

плазма

венозная капиллярная

венозная

Нормальные показатели углеводного обмена

Натощак и через 2 ч после ОГТТ

3,3-5,5 (59-99)

3,3-5,5 (59-99)

4,0-6,1 (72-110)

Еще больще книг на нашем telegram-канале https://t.me/medknigi

<6,7 (<120)

<7,8(<140)

<7,8(<140)

Сахарный диабет

Натощак, или через 2 ч после ОГТТ, или через 2 ч после приема пищи (постпрандиальная гликемия), или

«случайная» гликемия (в любое время дня вне зависимости от приема пищи)

≥6,1 (≥110)

≥6,1 (≥110)

≥7,0 (>126)

≥10,0 (≥180)

≥11,1 (≥200)

≥11,1 (>200)

≥10,0 (≥180)

≥11,1 (≥200)

≥11,1 (≥200)

Нарушенная толерантность к глюкозе

Еще больще книг на нашем telegram-канале https://t.me/medknigi

Натощак (если определяется) и через 2 ч после ОГТТ

<6,1 (<110)

<6,1 (<110)

<7,0(<126)

>6,7 (>120) <10,0 (<180)

>7,8 (>140) <11,1 (<200)

>7,8 (>140) <11,1 (<200)

Нарушенная гликемия натощак

Натощак и через 2 ч после ОГТТ (если определяется)

≥5,6 (≥100) <6,1 (<110)

≥5,6 (≥100) <6,1 (<110)

≥6,1 (≥110) <7,0 (<126)

<6,7 (<120)

<7,8(<140)

Еще больще книг на нашем telegram-канале https://t.me/medknigi

<7,8(<140)

Американская диабетологическая ассоциация, основываясь на результатах крупных эпидемиологических исследований, представленных Международным комитетом экспертов в 2009 г., предлагает использовать показатель гликозилированного гемоглобина (HbA1c) не менее 6,5% для диагностики СД. Значения HbA1c 5,7-6,4% предлагается включить в категории повышенного риска диабета (ранее - предиабет) наряду с нарушенной толерантностью к глюкозе и нарушенной гликемией натощак. HbA1c - биохимический показатель крови, отражающий среднее

содержание глюкозы в плазме крови за длительный период - до 3 мес (в отличие от измерения глюкозы в крови, которое дает представление об уровне гликемии только на момент исследования). Определение HbA1c для целей диагностики СД и предиабета следует проводить только в лабораториях с использованием соответствующих стандартизированных методов.

Наряду с гипергликемией лабораторными симптомами СД считают глюкозурию, редко - кетоновые тела в моче в небольших концентрациях. Глюкоза полностью реабсорбируется в канальцах почек при ее концентрации в плазме крови до 10 ммоль/л, при превышении этого порога глюкоза выводится с мочой.

Дифференциальная диагностика

Поскольку диагноз СД устанавливают по уровню гликемии, дифференциальную диагностику проводят между различными типами диабета (табл. 63-2). У части пациентов сложно четко определить тип СД. СД 2-го типа может дебютировать кетоацидозом, а СД 1-го типа может начинаться поздно, прогрессировать медленно, несмотря на аутоиммунную природу заболевания.

Таблица 63-2. Дифференциально-диагностические признаки сахарного диабета 1-го и 2-го типа

Признак

СД 1-го типа

СД 2-го типа

Распространенность,%

10-15

85-90

Еще больще книг на нашем telegram-канале https://t.me/medknigi

Наследственная предрасположенность

Нехарактерна

Характерна

Масса тела

Чаще снижена

Чаще повышена

Характер начала заболевания

Обычно быстрое развитие симптомов

Обычно незаметное, медленное

Возраст пациента при манифестации заболевания

Чаще 15-24 года

Чаще >40 лет

Симптоматика

Резко выражена

Выражена слабо

Еще больще книг на нашем telegram-канале https://t.me/medknigi

Уровень инсулина/С-пептида в крови

Низкий/отсутствует

Вначале повышен

Количество инсулиновых рецепторов

В норме

Снижено

Ассоциация с HLA-гаплотипами

Обычно есть

Обычно нет

Аутоантитела к антигенам р-клеток

Определяются

Отсутствуют

Риск кетоацидоза

Высокий

Низкий

Инсулинорезистентность

Еще больще книг на нашем telegram-канале https://t.me/medknigi

Нет

Есть

Признак

СД 1-го типа

СД 2-го типа

Ответ на терапию пероральными сахароснижающими препаратами

Отсутствует

Чаще присутствует

Потребность в инсулине

Жизненная

Вначале обычно отсутствует, затем развивается

Еще больще книг на нашем telegram-канале https://t.me/medknigi

Структура диагноза

• Сахарный диабет, указать тип (1-й, 2-й):

-течение (легкое, средней тяжести, тяжелое);

-фаза (компенсация, субкомпенсация, декомпенсация).

• Диабетические микроангиопатии:

-ретинопатия [указать стадию на левом глазу (OS), на правом глазу (OD)];

-состояние после лазерной фотокоагуляции или оперативного лечения (в каком году);

-нефропатия (указать стадию);

-диабетическая нейропатия (указать форму);

-синдром диабетической стопы (указать форму).

• Диабетические макроангиопатии:

-ИБС (указать форму);

-сердечная недостаточность (указать функциональный класс по NYHA);

-цереброваскулярные заболевания (указать какие);

-периферическая ангиопатия (указать тип и стадию).

•Артериальная гипертензия.

•Дислипидемия (если есть).

•Сопутствующие заболевания.

Определение степени тяжести сахарного диабета

СД 2-го типа на диетотерапии без микро- и макрососудистых осложнений расценивают как СД легкой формы.

Течение средней степени тяжести устанавливают при СД 1-го и 2-го типа на сахароснижающей терапии без осложнений или при наличии начальных стадий осложнений: непролиферативной стадии диабетической ретинопатии, стадии микроальбуминурии, диабетической нефропатии, диабетической полинейропатии.

Тяжелую форму диагностируют при лабильном течении СД с частыми гипогликемиями и/или кетоацидотическими состояниями, а также при СД 1-го и 2-го типа с тяжелыми сосудистыми осложнениями: препролиферативной или пролиферативной стадиями диабетической ретинопатии, стадиями протеинурии или хронической почечной недостаточности диабетической нефропатии, синдромом диабетической стопы, автономной полинейропатией, постинфарктным кардиосклерозом, сердечной недостаточностью, перенесенным инсультом или транзиторной ишемической атакой, окклюзионным поражением нижних конечностей.

ЛЕЧЕНИЕ

Основные цели лечения больных СД: устранение симптомов заболевания, профилактика острых и хронических осложнений, снижение смертности и улучшение качества жизни. Целей лечения достигают модификацией образа жизни с помощью организации рационального питания и расширения объема физических нагрузок, сахароснижающей фармакотерапией, обучением больных и самоконтролем гликемии, ранним лечением осложнений и сопутствующих заболеваний.

Еще больще книг на нашем telegram-канале https://t.me/medknigi