Литература / Внутренние болезни том 2

.pdf

-суточная экскреция мочевой кислоты - более 1100 мг;

-проведение цитотоксической терапии или рентгенотерапии при лимфопролиферативных опухолях.

Рекомендации

•Для профилактики острых приступов артрита и тяжелых побочных реакций терапию аллопуринолом начинают с небольшой дозы (50 мг/сут) и постепенно увеличивают до достижения нормоурикемии (под контролем уровня мочевой кислоты каждые 2 нед). При правильном подборе дозы аллопуринола снижение уровня мочевой кислоты должно составлять не более 10% исходного в течение 1-го мес.

•Эффективная доза аллопуринола колеблется в широких пределах (от 100 до 900 мг/сут и более).

•Аллопуринол в дозе более 300 мг/сут назначают в несколько приемов.

•При подборе дозы аллопуринола следует учитывать клиренс креатинина (при снижении клиренса <30 мл/мин необходимо уменьшить дозу аллопуринола).

•При отмене аллопуринола уровень мочевой кислоты возвращается к исходному в течение 3-4 дней.

•Лечение аллопуринолом сопряжено с развитием побочных эффектов (иногда тяжелых - в 5% случаев), поэтому следует проводить под строгим контролем.

ПРОГНОЗ

Прогноз благоприятен при ранней диагностике и адекватном лечении. Прогностически неблагоприятными факторами считают:

-развитие заболевания у лиц моложе 30 лет;

-стойкую гиперурикемию более 0,6 ммоль/л;

-стойкую гиперурикозурию более 1100 мг/сут;

-наличие мочекаменной болезни в сочетании с инфекцией мочевыводящих путей;

-нефропатию, особенно при сахарном диабете и АГ.

ЧАСТЬ VI. ЗАБОЛЕВАНИЯ КРОВИ

Глава 54. НОРМАЛЬНЫЙ ГЕМОПОЭЗ

Кроветворение (гемопоэз) - тонко регулируемый процесс последовательных дифференцировок родоначальных клеток, проводящий к образованию зрелых клеток крови всех восьми линий:

• миелоидных:

-эритроциты;

-базофильные, эозинофильные и нейтрофильные гранулоциты;

-мегакариоциты;

-моноциты - макрофаги;

• лимфоидных:

-Т- лимфоциты;

-В-лимфоциты.

КРОВЕТВОРНЫЕ ОРГАНЫ

Еще больще книг на нашем telegram-канале https://t.me/medknigi

Кроветворные клетки образуются в органах кроветворения, которые подразделяют:

•на эмбриональные (желточный мешок, эмбриональная печень, селезенка и костный мозг);

•взрослые (костный мозг, селезенка, тимус, лимфатические узлы и пейеровы бляшки).

Кроветворение в костном мозге происходит в полости всех трубчатых и плоских костей в пространстве между синусами - в так называемом кроветворном (стромальном) микроокружении. К клеткам микроокружения относят:

•эндотелиальные клетки;

•адвентициальные клетки;

•ретикулярные клетки (фибробласты костного мозга);

•макрофаги;

•жировые клетки;

•остеокласты;

•остеоциты.

Внеклеточный матрикс представлен набором нерастворимых белков (глюкозаминогликанов, протеогликанов, фибронектина, гликопротеинов), коллагеновыми и эластиновыми волокнами, в сети которых расположены тяжи кроветворных клеток и основное вещество кости. Способность кроветворных клеток узнавать клетки стромы и распределяться там (хоуминг) обусловлена молекулами клеточной адгезии, интегринами и непосредственными клеточными контактами. Это свойство клеток проявляется при трансплантации костного мозга: 85% введенных внутривенно клеток попадает в костный мозг, масса которого составляет 6% массы тела. Оставшиеся 15% распределяются между печенью, легкими, селезенкой и другими органами.

Родоначальные кроветворные клетки локализуются в костном мозге. Предшественники Т- и В-лимфоцитов также образуются в костном мозге, однако их окончательная дифференцировка происходит в тимусе (Т-лимфоциты) и селезенке, лимфатических узлах и пейеровых бляшках (В-лимфоциты).

Селезенка морфологически состоит из двух отделов - красной и белой пульпы. В красной пульпе происходит депонирование и разрушение эритроцитов. Большинство макрофагов красной пульпы фагоцитируют разрушенные эритроциты и пигменты железа. Белая пульпа, образованная артериями и окружающими их лимфоидными футлярами, в основном заселена Т- лимфоцитами. Кластеры В-лимфоцитов расположены по периферии периартериальных зон. После антигенной стимуляции первичные фолликулы развиваются во вторичные с зародышевыми центрами. В них развиваются В-лимфоциты и плазматические клетки.

Тимус - центральный и высокоспециализированный орган лимфопоэза, в котором происходят созревание и клональная селекция Т-лимфоцитов, а также удаление аутореактивных клонов. Предшественники Т-лимфоцитов попадают в корковое вещество тимуса из костного мозга. Для тимоцитов коркового вещества характерна высокая скорость пролиферации, однако большая часть из них гибнет, а часть популяции приобретает специфические маркеры Т-хелперов и Т-супрессоров и мигрирует через мозговое вещество тимуса во вторичные лимфоидные органы (селезенку, лимфатические узлы).

С возрастом происходит инволюция тимуса, однако он никогда не замещается жировой тканью полностью и в нем продолжается выработка гуморальных факторов. Лимфопоэтическую функцию принимают на себя клетки Лангерганса в коже и брыжеечные лимфоидные клеточные скопления.

Лимфатические узлы - основа формирования иммунного ответа. В синусах лимфатических узлов макрофаги, захватив антиген, презентируют его В-лимфоцитам, непосредственно осуществляющим иммунный ответ. Субкапсулярная зона лимфатических узлов заполнена преимущественно Т-лимфоцитами и дендритными клетками, несущими большое количество молекул гистосовместимости II класса, необходимых для активации Т-лимфоцитов. Медуллярная зона заполнена более зрелыми клетками, секретирующими антитела.

Строение и функция пейеровых бляшек, расположенных по ходу тонкой кишки, аналогичны лимфоидным фолликулам селезенки и лимфатических узлов.

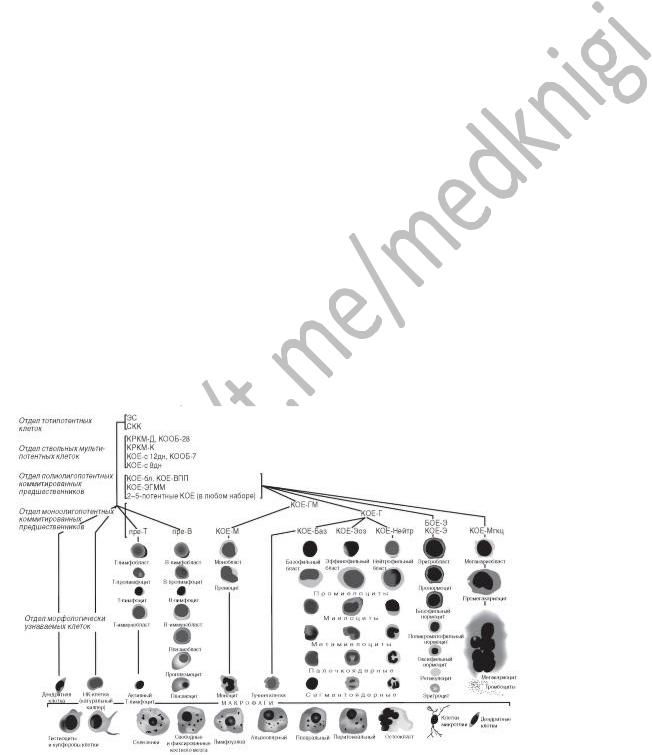

Схема кроветворения

Основные положения схемы кроветворения (отсутствие бессмертных, «самоподдерживающихся» стволовых клеток, возможность сокращения числа митозов в процессе созревания, клональный характер кроветворения со сменой клонов, наличие еще не выявленных, более ранних, чем стволовая клетка, предшественников и др.) были многократно подтверждены в течение многих лет. После утраты основного свойства стволовых и только стволовых клеток - способности к

Еще больще книг на нашем telegram-канале https://t.me/medknigi

самоподдержанию и невозможности определения самого понятия «стволовость», единственным критерием принадлежности клеток к стволовому отделу остается пролиферативный потенциал, достаточный для мультилинейного восстановления кроветворения после депрессии собственного кроветворения.

Время определения молекулярных основ биологии стволовых клеток еще не пришло, и составить более или менее ясную картину оркестровки генов в ходе кроветворных дифференцировок пока не удается.

В нижних этажах кроветворного дерева изменений очень немного. Помимо восьми ранее известных линий кроветворных дифференцировок, выделены еще новые:

• естественные киллеры (клетки, участвующие в природном иммунитете, в том числе и против злокачественных клеток);

• профессиональные антигенпрезентирующие дендритные клетки.

В настоящее время различают 11-12 линий дифференцировки кроветворных клеток.

Схема кроветворения (рис. 54-1) начинается с единственного члена отдела тотипотентных предшественников - эмбриональной стволовой клетки. Эта клетка способна к образованию клеток всех тканей организма. Эмбриональные стволовые клетки выделяют из внутренней массы бластоциста на стадии примерно 100-120 клеток. В эмбриогенезе эти клетки быстро переходят на следующие стадии дифференцировки. Эмбриональные стволовые клетки образуются только в условиях остановки созревания клеток бластоциста вне организма, например, при культивировании в определенных условиях. Дифференцировка клеток бластоциста блокируется, и они способны пролиферировать практически бесконечно (больше 120 удвоений) без дифференцировки, малигнизации, изменений кариотипа и др. Снятие блока приводит к беспорядочной дифференцировке эмбриональной стволовой клетки. И хотя до разумного клинического применения эмбриональных стволовых клеток еще далеко, уже сейчас целесообразно поместить этот предшественник на вершину кроветворной иерархии.

Собственно кроветворение начинается с клеток стволового отдела. Популяция стволовых кроветворных клеток (СКК) немногочисленна и крайне гетерогенна. Клетки этого отдела находятся в состоянии дифференцировки и созревания, продвигаясь вниз по кроветворной иерархии. Никакого набора одинаковых клеток даже в суботделах стволовых кроветворных клеток не существует, нет дискретных отделов, разделенных четкими границами.

Отдел стволовых клеток включает предшественников, способных к мультипотентным дифференцировкам по всем линиям кроветворных клеток и обладающих высоким пролиферативным потенциалом. Этот отдел пока включает 3 члена. Первый и наиболее ранний из них - проСКК. Эта клетка, видимо, близка к промежуточным элементам, расположенным между тотипотентными эмбриональными клетками и ранними кроветворными предшественниками. Про-СКК находятся в состоянии глубокого покоя, они не пролиферируют в культуре в ответ на цитокины, не образуют колоний в селезенке in vivo или в полутвердых средах in vitro, при трансплантации начинают образовывать миелоидные клетки только через 8 мес, а лимфоидные - только после 10 мес. Неясно, участвуют ли вообще про-СКК в нормальном кроветворении или существуют в качестве резерва для особых ситуаций.

Рис. S4-1. Схема кроветворения: ЭС - эмбриональная стволовая клетка; СКК - стволовая кроветворная клетка; КОЕ - колониеобразующая единица

Еще больще книг на нашем telegram-канале https://t.me/medknigi

Второй член стволового отдела - клетка, способная длительно репопулировать облученное животное (ДР-СКК). Главная ее характеристика - высокий пролиферативный потенциал. Одна такая клетка может обеспечить поддержание мультилинейного кроветворения в течение всей жизни животного. Она даже способна восстановить кроветворение при пассаже к вторичнооблученному реципиенту. ДР-СКК активно функционирует при трансплантации кроветворных тканей. Именно она обеспечивает эффекты, определяемые термином «трансплантация костного мозга». Стволовые клетки кроветворения человека имеют фенотип Lin-c-Kit+CD34+CD38-.

Последний член отдела - клетка, способная кратковременно репопулировать облученное животное (КР-СКК). Ее отличие от ДР-СКК только количественное: она способна полностью мультилинейно репопулировать облученный организм, однако эффект кратковременный, и через 4-6 нед ее кроветворные способности истощаются.

Очень близок к клеткам стволового отдела мультипотентный предшественник (МКП): эти клетки не способны длительно поддерживать кроветворение, хотя они мультипотентны и сохраняют весь набор кроветворных дифференцировок.

Клетки всей кроветворной иерархии представляют собой континуум клеток, пролиферативный потенциал которых постепенно снижается, а степень дифференцировки нарастает. В отделе стволовых клеток возможно движение не строго в одном направлении: КР-СКК и даже МКП могут вернуться к свойствам ДР-СКК или остановиться в этом движении, возвращаясь к состоянию глубокого покоя.

Следующий отдел - полипотентные коммитированные предшественники. Выделены 2 популяции предшественников:

•общий лимфоидный предшественник (ОЛП) - способен только к лимфоидным дифференцировкам без промежуточных стадий;

•общий миелоидный предшественник (ОМП) - дифференцируется только по миелоидным направлениям.

Они неспособны к сколько-нибудь длительному поддержанию кроветворения без подсева из стволового отдела.

Дифференцировка общего миелоидного предшественника включает ряд промежуточных стадий:

•общий предшественник гранулоцитов и макрофагов;

•гранулоцитарно-моноцитарную колониеобразующую единицу, из которой дифференцируются монопотентные предшественники:

-моноцитарная колониеобразующая единица;

-гранулоцитарная колониеобразующая единица;

-общий предшественник эритроцитов и мегакариоцитов, который дает начало эритроидному и тромбоцитарному ростку в костном мозге.

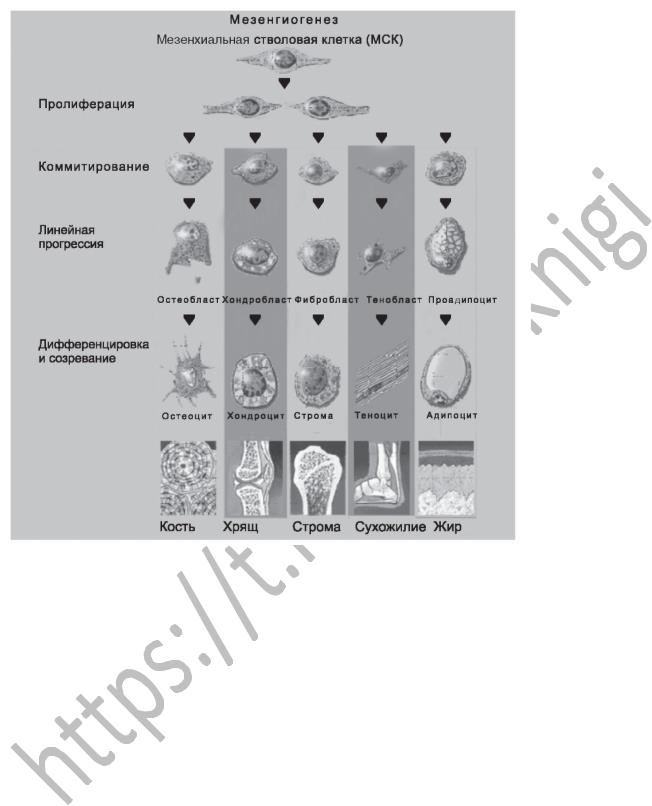

В схему кроветворения всегда включали только паренхиму костного мозга, т.е. кроветворные клетки, производные стволовой клетки кроветворения. Между тем в костном мозге существует еще одна стволовая клетка - мезенхимальная стволовая клетка (МСК), которая строит «дом» для кроветворных клеток, строму костного мозга. Целесообразно сопроводить схему иерархии кроветворных клеток иерархическим деревом мезенхимальных стволовых клеток, обеспечивающих не только поддержание кроветворения, но и в значительной степени его регуляцию (рис. 54-2).

Еще больще книг на нашем telegram-канале https://t.me/medknigi

Рис. S4-2. Схема дифференцировки мезенхимальной стволовой клетки

Мезенхимальные стволовые клетки охарактеризованы значительно хуже, чем стволовые кроветворные клетки. В костном мозге обнаружены клетки, способные при культивировании давать колонии прилипающих клеток разной морфологии, главным образом фибробластоподобных. По мере пассажей клетки приобретают более однообразную морфологию и могут расти бесконечно. Такие клетки названы мультипотентными взрослыми предшественниками (МАРС - Multipotent Adult Progenitor Cells).

Основные данные о существовании мезенхимальной стволовой клетки и ее физиологическом значении были получены in vivo при имплантации фрагментов костного мозга, например, под капсулу почки. В этих условиях мезенхимальные стволовые клетки строят кроветворное микроокружение заново - образуются кость, строма костного мозга, внеклеточный матрикс и все компоненты нормальной костномозговой стромы. На такую строму из крови мигрируют стволовые кроветворные клетки, начинающие кроветворную дифференцировку. Остеокласты ремодулируют кость, образуется костный футляр с губчатой костью внутри, возникает эктопический очаг кроветворения.

Одной из главных характеристик стволовой кроветворной клетки считают ее способность к миграции с повторным заселением кроветворных территорий (инстинкт «дома»). Именно эта ее способность позволила использовать внутривенную трансплантацию стволовых кроветворных клеток. И в этом отношении мезенхимальная стволовая клетка существенно отличается от стволовой кроветворной клетки: она неспособна к миграции, не попадает в пригодные для заселения участки при внутривенном введении и даже у полных радиационных химер не участвует в создании кроветворного микроокружения. Различные миграционные характеристики - еще одно веское доказательство независимости стволовой кроветворной и мезенхимальной стволовой клеток.

Мезенхимальная стволовая клетка обладает способностью к дифференцировке во все клетки кроветворного микроокружения и характеризуется высоким «самоподдержанием». Открыты, по меньшей мере, 2 стромальных предшественника:

• мезенхимальная стволовая клетка - исходная мультипотентная клетка, способная к повторному переносу микроокружения, т.е. обладающая «самоподдержанием»;

Еще больще книг на нашем telegram-канале https://t.me/medknigi

• индуцибильный предшественник стромы - более зрелый мультипотентный элемент, который отвечает на индукционные влияния и при стимуляции (переносе в облученный организм) строит очаг

кроветворения, размер которого гораздо больше обычного (в нормальном реципиенте).

Существует внешнее сходство кроветворной и стромальной иерархий костного мозга. Однако по существу эти ткани принципиально отличаются. Основная задача кроветворной ткани - производство огромного количества клеток крови, имеющих относительно короткий жизненный цикл и потому нуждающихся в постоянном пополнении. Строма же кроветворной ткани представляет собой основу, «дом» для кроветворных клеток. Кроветворное микроокружение и обновление стромальных клеток происходят очень медленно, так как они имеют длительный жизненный цикл. Хотя строма постоянно перестраивается, интенсивность перестройки не идет ни в какое сравнение с темпом кроветворения. Например, для замены скелета у человека требуется около 10 лет. Представленная картина только намечает линии стромальных дифференцировок. Неизвестно, существуют ли олигомонопотентные стромальные предшественники и сколько клеточных элементов располагается на пути от мезенхимальной стволовой клетки до терминально дифференцированных клеток ряда. Пока доказана дифференцировка мезенхимальной стволовой клетки в костную ткань, хрящ, строму костного мозга, сухожилия, жировую ткань. Весьма вероятно, что мезенхимальная стволовая клетка способна дифференцироваться в гладкие мышцы сосудов. Менее ясна дифференцировка в эндотелий с последующим васкуло- и ангиогенезом.

В очень примитивном виде стромы можно ограничить двумя функциями:

•механической (образование скелета);

•кроветворной (создание кроветворного микроокружения). Основная его роль заключается в осуществлении регулирующих

влияний. В этом «доме» есть привилегированные помещения, ниши, в которых стволовые кроветворные клетки защищены как от внешних индуцирующих воздействий, так и от внутренних сигналов, что блокирует их дифференцировку и обеспечивает сохранение резерва стволовых кроветворных клеток. Другие участки стромы, включая клеточный матрикс, принимают участие в регуляции более зрелых клеток, разграничивая строму на участки преимущественно эритроидного или миелоидного кроветворения. Основы такой регуляции, видимо, связаны с градиентом концентрации цитокинов и ростовых факторов в зависимости либо от близости клеток, продуцирующих цитокины, либо от взаимодействия «рецептор-лиганд» на кроветворных и стромальных клетках.

Вотличие от стволовой кроветворной клетки, использование в клинической практике мезенхимальной стволовой клетки только начато. Применение ее обычно требует создания искусственных трехмерных структур из биодеградированных материалов или двухмерных пленок. Существующие данные показывают перспективность этих исследований для ускорения заживления переломов, создания синовиальных поверхностей и даже ремоделирования суставов.

Впредлагаемой схеме кроветворения впервые объединены обе категории стволовых клеток костного мозга, демонстрируется простой и очевидный факт: в физиологических условиях дифференцировки строго специфичны. Даже при общем происхождении (в данном случае - мезенхимальном) и расположении в одной и той же ткани (костном мозге) линии дифференцировок стволовой кроветворной клетки и мезенхимальной стволовой клетки никогда не перекрываются.

Глава 55. АНЕМИИ

55.1. ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНЫЕ АНЕМИИ

Железодефицитная анемия (ЖДА) - гипохромная микроцитарная анемия, развивающаяся вследствие снижения количества железа в организме. Дефицит железа приводит к нарушению синтеза гемоглобина и уменьшению его содержания в эритроцитах.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ

Железодефицитная анемия - повсеместно распространенное заболевание, наиболее часто наблюдаемое у женщин репродуктивного возраста.

ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ

Дефицит железа может быть обусловлен следующими факторами:

•уменьшением поступления железа в организм на фоне длительного соблюдения несбалансированных диет, при вегетарианстве;

•нарушением всасывания железа в ЖКТ при ахлоргидрии, заболеваниях тонкой кишки или ее резекции;

•потерями железа при обильных менструациях, кровотечениях из ЖКТ (например, на фоне приема НПВС, при язвенном колите, геморрое), геморрагических синдромах, глистной инвазии, изолированном легочном гемосидерозе, телеангиэктазиях,

Еще больще книг на нашем telegram-канале https://t.me/medknigi

гемоглобинурии и пр. Кроме того, дефицитом железа часто сопровождаются некоторые физиологические (беременность, лактация, период активного роста) и патологические (ХПН) состояния.

Патогенез железодефицитной анемии определяется 3 основными звеньями:

•нарушением синтеза гемоглобина в результате уменьшения запасов железа;

•генерализованными нарушениями пролиферации клеток;

•укорочением продолжительности жизни эритроцитов (последнее наблюдают преимущественно при тяжелом дефиците железа).

Железо входит в состав миоглобина, цитохромов, каталаз, пероксидаз, поэтому его дефицит, помимо гематологических проявлений, сопровождается возникновением целого ряда нарушений, связанных с патологией клеточных мембран и развитием трофических нарушений.

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА И ДИАГНОСТИКА

Железодефицитная анемия в большинстве случаев развивается постепенно, после длительного периода латентного дефицита железа, поэтому больные обычно адаптируются к низкому уровню гемоглобина, и симптоматика появляется только при достаточно выраженной анемии (концентрация гемоглобина - 80-100 г/л).

•Вне зависимости от причин дефицита железа, его клинические проявления стереотипны. Основные жалобы больных железодефицитной анемией - повышенная утомляемость, раздражительность, трудности в концентрации внимания, головокружение, головная боль, ощущение сердцебиения. При снижении концентрации гемоглобина до 70-80 г/л развиваются выраженные метаболические нарушения - боли в мышцах, вызванные накоплением лактата в тканях при физической нагрузке, парестезии, вазомоторные расстройства, снижение температуры тела.

•Дефицит железа сопровождается нарушением структуры и функций эпителиальных тканей, что проявляется уплощением, исчерченностью и ломкостью ногтей, сухостью, ломкостью и усиленным выпадением волос, болезненностью языка и атрофией его сосочков, возникновением ангулярного стоматита, дисфагии, ахлоргидрии и гастрита.

•Для железодефицитной анемии характерны извращение вкуса (желание есть мел, землю, испорченные мясные продукты, лед) и пристрастие к резким, иногда неприятным запахам (бензина, гуталина и пр.).

•Даже при латентном дефиците железа отмечают склонность к частым инфекциям, что связано с уменьшением количества Т- лимфоцитов и нарушением синтеза ИЛ-1 и ИЛ-2.

•В анализах крови выявляют снижение концентрации гемоглобина, уменьшение содержания гемоглобина в эритроцитах, гипохромию, микроцитоз и анизоцитоз эритроцитов, снижение гематокрита. Содержание лейкоцитов обычно в норме, СОЭ повышена, возможен незначительный ретикулоцитоз. Основные диагностические критерии железодефицитной анемии: снижение концентрации

железа в сыворотке крови, повышение общей и латентной железосвязывающей способности сыворотки крови, уменьшение степени насыщения трансферрина железом. • В красном костном мозге выявляют умеренную гиперплазию эритроидного ростка, не связанную с тяжестью клинических симптомов, обнаруживают эритрокариоциты с фрагментированным ядром и многоядерные клетки красного ряда.

Дифференциальная диагностика

Основные критерии дифференциальной диагностики железодефицитных состояний приведены в табл. 55-1.

Таблица 55-1. Дифференциальная диагностика железодефицитных состояний

Показатель

ЖДА

Хронические заболевания

Еще больще книг на нашем telegram-канале https://t.me/medknigi

Талассемия

Сидеробластная анемия

большая

малая

Гемоглобин, г/л

40-120

80-130

20-70

90-140

60-100

Средний эритроцитарный объем, фл

53-93

70-95

48-72

56-75

77-104

Еще больще книг на нашем telegram-канале https://t.me/medknigi

Содержание гемоглобина в эритроцитах, г/л

22-31

26-36

26-362

29-33

25-32

Анизоцитоз, пойкилоцитоз

+++

+

+++

+

+++

Базофильная зернистость

-

-

Еще больще книг на нашем telegram-канале https://t.me/medknigi

+++

++

++

Мишеневидные эритроциты

±

±

0-37%

+++

±, +++

Изменение формы эритроцитов

±

±

-

-

+++

Еще больще книг на нашем telegram-канале https://t.me/medknigi