- •Методическая разработка для дистанционного обучения студентов

- •Общая характеристика семейства Vibrionaceae.

- •Классификация, латинские названия возбудителей холеры.

- •Морфологические, тинкториальные, культуральные и биохимические свойства холерного вибриона.

- •На основе каких параметров вибрионы разделены на 8 групп по Хейбергу? к какой группе Хейберга принадлежат возбудители холеры?

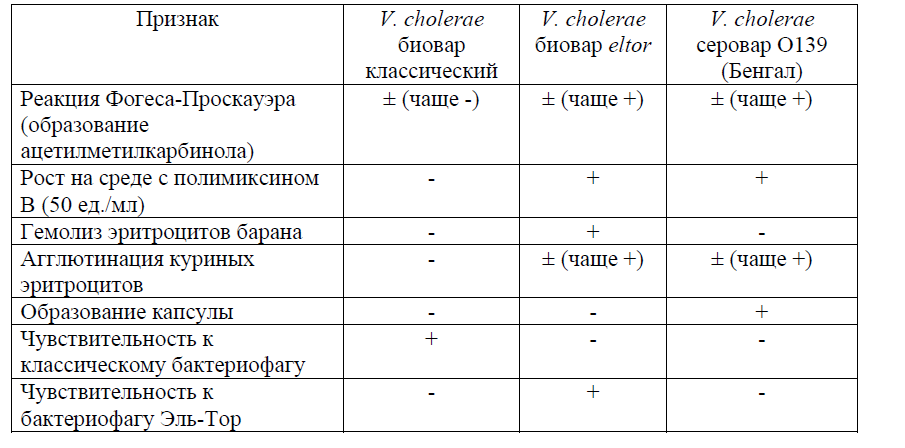

- •Антигенная структура возбудителей холеры. Биологические и серологические варианты, их сравнительная характеристика.

- •Факторы патогенности, токсические субстанции, которые образует холерный вибрион.

- •Особенности эпидемиологии холеры: а - источник инфекции; б - пути передачи; в - факторы передачи.

- •Лабораторная диагностика: организация работы баклабораторий при исследовании на холеру; особенности забора материала и его транспортировки, основные этапы бактериологического анализа.

- •Ускоренные и экспресс-методы диагностики холеры.

- •Лечение (регидратация и реминерализация, этиотропная терапия), плановая и экстренная специфическая профилактика холеры.

- •Ситуационные задачи

- •Тестовые задания Выберите один или несколько правильных ответов

- •10. Для дифференциации представителей семейства Enterobacteriaceae

- •11. Основным признаком дифференциации биоваров возбудителей холеры является:

Лечение (регидратация и реминерализация, этиотропная терапия), плановая и экстренная специфическая профилактика холеры.

Лечение больных холерой должно начинаться с восстановления нормального водно-солевого обмена (симптоматическое лечение). С этой целью рекомендуется использовать солевые растворы, содержащие хлорид натрия, бикарбонат натрия, глюкозу. Жидкости вводят как перорально, так и парентерально, внутривенно.

Симптоматическое лечение солевыми растворами дополняют антибиотикотерапией (препараты тетрациклинового ряда (тетрациклин, доксициклин), фторхинолоны (ципрофлоксацин, ломефлоксацин, офлоксацин), эритромицин, левомицетин (хлорамфеникол).

“Классическую” холеру вызывают холерные вибрионы серогруппы О1. К этой серогруппе относятся 2 биовара: классический (V. cholerae биовар cholerae или V. cholerae биовар asiaticae) и Эль-Тор (V. cholerae биовар eltor).

Внесите в таблицу 1 параметры, позволяющие дифференцировать эти биовары между собой.

Таблица 1.

Сравнительная характеристика биоваров холерного вибриона

-

Дифференцирующий признак

V. cholerae биовар cholerae

V. cholerae биовар eltor

Агглютинация эритроцитов курицы

-

± (чаще +)

Лизис бактериофагами (какими?)

классический бактериофаг

бактериофаг Эль-Тор

Гемолиз эритроцитов барана

-

+

Чувствительность к полимиксину

-

+

Согласно современным представлениям, это заболевание могут вызывать и вибрионы, относящиеся к серогруппе О139. Чем еще, кроме специфичности структурной организации антигенов, различаются представители этих серогрупп (О1 и О139)?

Ответ. Клетки V. cholerae серогруппы О1 не образуют капсулы, а клетки V. cholerae серогруппы О139 имеют полисахаридную капсулу.

Ситуационные задачи

Задача № 1. В инфекционную больницу поступил больной, который путешествовал по Индии. Основными симптомами заболевания были рвота и частый водянистый стул, напоминающий “рисовый отвар”. Предварительный диагноз - холера.

На основании каких данных поставлен предварительный диагноз? Какой материал от больного используется для диагностики? Опишите морфологические и тинкториальные свойства возбудителя холеры.

Ответ. На основании клинических проявлений. Материал – испражнения, рвотные массы.

Холерные вибрионы представляют собой изогнутые палочки размерами 2-4 мкм, имеют один жгутик, который в 2-3 раза длиннее тела клетки Вибрионы весьма подвижны. Жгутик снабжён чехликом и продольным выростом, напоминающим ундулирующую мембрану. Жгутики хорошо выявляются при окраске препаратов по методу Лейфсона.

Спор не имеют. Продуцируют экзополисахарид, который участвует в формировании микробной биопленки. Представители серогруппы О139 образуют капсулу.

Пили (фимбрии) представляют собой тонкие гибкие нитевидные образования на поверхности бактериальной клетки.

Бактерии обладают полиморфизмом. Типичный возбудитель в форме «запятой» обычно наблюдают в образцах клинического материала. В мазках из колоний преобладают палочковидные возбудители. Иногда возникают нитевидные, кокковидные, булавовидные формы. Под действием пенициллина могут превращаться в L-формы.

Хорошо окрашиваются многими анилиновыми красителями, грамотрицательны. Широко используется окраска препаратов разведенным карболовым фуксином Циля. При этом вибрионы приобретают интенсивный розовый цвет.

Задача № 2. От больного с подозрением на холеру в качестве материала для бактериологического исследования забраны испражнения. Какие питательные среды можно использовать для первичного посева? Какой характер роста бактерий и в какие сроки можно ожидать на:

а) жидких питательных средах

б) плотных питательных средах

Какие колонии следует считать «подозрительными», на какие среды следует сделать пересев?

Ответ. Исследуемый материал высевают в первую среду накопления - пептонную воду (ПВ), на щелочной МПА и на элективную среду (СЭДХ или TCBS). Посевы инкубируют при температуре 37 гр. С. По результатам проведенных исследований выдают первое предварительное заключение о наличии в исследуемом материале вибрионов.

а) На жидких средах (ПВ) – легкое помутнение и образование нежной голубоватой плёнки на поверхности среды.

б) На плотных средах: на МПА холерный вибрион образует круглые гладкие стекловидно-прозрачные с голубоватым оттенком и слабой опалесценцией колонии S-формы вязкой консистенции. На TCBS-агаре возбудитель холеры образует плоские полупрозрачные желтые колонии размером 2-3 мм в диаметре на сине-зеленом фоне среды.

Подозрительные колонии – соответствующие ожиданиям на данной микробиологической среде, имеющие характерные для исследуемого возбудителя культуральные свойства.

Пересев во вторую среду накопления (ПВ), параллельно – на плотные (МПА, ТЦБС)

Задача №3. От больного с подозрением на холеру из рвотных масс изолирована бактериальная культура со следующими свойствами: мелкие грамотрицательные палочки, слегка изогнутые, подвижные, дают рост в виде нежной пленки на поверхности 1% пептонной воды через 7 часов, на щелочном агаре колонии бесцветные, прозрачные образовались через 14 часов. Оксидаза+, ферментация: глюкоза-К, маннит-К, сахароза-К, манноза-К, арабиноза «‒», инозит «‒» Образование H2S «‒», агглютинируется сывороткой V.cholerae О1. Можно ли считать данный вибрион холерным по представленным данным? Нужно ли проводить дальнейшую идентификацию и, если «да», то какие признаки необходимо еще изучить?

Да, можно.

Да, нужно определить биовар.

Задача №4. В инфекционную больницу в течение суток поступили 5 пациентов с признаками ОКИ. По клиническим данным возникло подозрение на холеру. Можно ли использовать методы экспресс-диагностики и какие? При положительном ответе экспресс-методиками нужно ли проводить бактериологическое исследование? Нужно ли проводить противоэпидемические мероприятия, если «да», то какие?

Да, МФА, ПЦР, РИВ, РНГА, РКоА, РАО. Бактериологическое исследование нужно проводить.

Противоэпидемические мероприятия: санитарно-гигиенические мероприятия, предупреждающие занос заболевания; санитарно-просветительная работа среди населения; раннее выявление больных и бактерионосителей; карантинные мероприятия, контроль за снабжением населения качественной питьевой водой, хлорирование воды, соблюдение санитарно-гигиенического режима на пищевых предприятиях, в детских учреждениях, общественных местах, осуществление строгого бакконтроля воды в открытых водоемах.