Лекции / Kurs_lektsiy_po_patofiziologii_Ch_2_2018

.pdfСреди теплокровных есть и животные (например, морские свинки), воспроизводящие на свет особей с уже развитой нервной системой. Новорожденные таких животных дают типичную лихорадочную реакцию с первого дня жизни.

У детей классическая лихорадочная реакция формируется обычно к концу первого года жизни.

4. ПАТОГЕНЕЗ ЛИХОРАДКИ

Механизм развития лихорадки зависит от действия вторичных эндогенных пирогенов (рис. 6).

Центральным звеном в патогенезе лихорадки становится смещение (изменение) установочной точки (Set point) температурного гомеостаза на более высокий уровень (например, с 36-37°С до 3839°С).

Этот механизм реализуется за счет изменения порогов возбудимости термочувствительных (холодовых и тепловых) нейронов медиальной преоптической области переднего гипоталамуса к температуре крови и афферентации от холодовых и тепловых терморецепторов организма. Наряду с этим происходят изменения порогов возбудимости и нетермочувствительных нейронов переднего гипоталамуса.

В I стадии лихорадки наблюдают сначала повышение возбудимости холодочувствительных нейронов [величина критического уровня деполяризации (КУД) уменьшается], что сопровождается снижением теплоотдачи (ТО), а затем и снижение возбудимости теплочувствительных нейронов (величина КУД увеличивается), что сопровождается повышением теплопродукции (ТП).

Во II стадии лихорадки отмечают фазные изменения возбудимости холодочувствительных нейронов (повышенная, нормальная, сниженная), что сопровождается фазными изменениями ТО (сначала снижение, потом нормализация, затем повышение), а также снижение возбудимости теплочувствительных нейронов, что сопровождается повышением ТП. В целом устанавливается равновесие между ТО и ТП, но на более высоком их уровне (в связи с повышением установочной точки температурного гомеостаза).

109

ВТОРИЧНЫЕ ЭНДОПИРОГЕ-

Фосфолипаза

Фосфолипиды нейрональных мембран

Арахидоновая кисло-

Циклооксигеназа

Простагландинов Е2, 1 (PG Е2, 1) (в ликворе III желудочка головного мозга и в структурах

|

гипоталамуса |

|

|

Аденилатциклаза |

Фосфодиэстераза |

|

|

(мембран нейронов гипоталамуса) |

|

||

АТФ |

|

|

|

ц АМФ |

|

5’ АМФ |

|

Неактивная |

Активная |

Белок |

|

протеинкиназа |

|

протеинкиназа |

|

Фосфорилированный

белок

Изменение метаболизма главным образом термочувствительных нейронов, а также термонечувствительных нейронов гипоталамуса

Изменение возбудимости главным образом термочувствительных нейронов, а также термонечувствительных нейронов гипоталамуса

Рис. 6. Механизм действия вторичных эндопирогенов

В III стадии лихорадки обнаруживают уменьшение возбудимости холодочувствительных нейронов, что сопровождается дальнейшим повышением ТО, и увеличение возбудимости теплочувствительных нейронов, сопровождающееся снижением ТП.

110

Механизмы изменения ТО и ТП в разные стадии лихорадки представлены в табл. 5.

Таблица 5 Механизмы изменения теплоотдачи (ТО) и теплопродукции (ТП)

в различные стадии лихорадки

I стадия. Повышение теплосодержания организма (ТП >ТО)

↑ ТП |

↓ ТО |

|

|

|

|

↑ образования тепла организ- |

↓ отдачи тепла организмом (испа- |

|

мом вследствие: |

рением, излучением, конвекцией) |

|

|

|

путём: |

|

|

|

↑ несократи- |

↑ сократитель- |

сужения периферических сосудов, |

тельного тер- |

ного термоге- |

снижения кровотока в оболочке |

могенеза (за |

неза (за счет |

тела, уменьшения потоотделения, |

счет повыше- |

терморегуля- |

появления «гусиной кожи», ослаб- |

ния окисли- |

торного тонуса |

ления дыхания |

тельных про- |

мышц, появле- |

|

цессов) |

ния и усиления |

|

|

дрожи) |

|

|

|

|

Возникновение, усиление, а затем снижение чувства холода (озноб)

II стадия. Сохранение повышенного теплосодержания (ТП = ТО)

Баланс терморегуляции в этой стадии лихорадки устанавливается на более высоком уровне, чем в норме

↑ ТП |

↑ ТО |

||

|

|

|

|

↑ образования тепла организ- |

↑ отдачи тепла организмом (излу- |

||

мом за счёт: |

|

чением, конвекцией, испарением) |

|

|

|

путём: |

|

|

|

|

|

↑ несократи- |

↑ сократитель- |

расширения пе- |

одышки (из-за |

тельного тер- |

ного термоге- |

риферических |

активации функ- |

могенеза (↑ |

неза (за счёт |

сосудов, ↑ кро- |

ций дыхания), ↑ |

окислитель- |

↑ ТТМ) |

вотока в оболоч- |

потоотделения, |

ных процес- |

|

ке тела |

во 2-й половине |

сов) |

|

|

стадии |

111

Возникновение и усиление чувства жара (сначала без потоотделения, затем – с потоотделением)

III стадия. Снижение повышенного теплосодержания (ТП <ТО)

ТП |

|

|

ТО |

||

|

|

|

|

||

Нормализация (↓ повышенно- |

↑ отдачи тепла организмом (испа- |

||||

го) образования тепла орга- |

рением, излучением, конвекцией) |

||||

низмом вследствие: |

путём: |

|

|

||

|

|

|

|

|

|

↓ несократи- |

|

↓ сократи- |

расширения пе- |

|

↑ потоотделения, |

тельного термо- |

|

тельного |

риферических |

|

одышки (за счет↑ |

генеза (за счет |

|

термогенеза |

сосудов, |

|

частоты и глуби- |

↓окислительных |

(ТТМ) |

↑ кровотока в |

|

ны дыхания), ↑ |

|

процессов) |

|

|

оболочке тела |

|

диуреза |

|

|

|

|

|

|

Прогрессирующее уменьшение чувства жара (сопровождающееся потоотделением)

5.КЛАССИФИКАЦИЯ ЛИХОРАДКИ

Внастоящее время лихорадку классифицируют следующим образом. По этиологии: 1) ясной этиологии (инфекционная или неинфек-

ционная); 2) неясной этиологии (продолжающаяся более 3 нед. без устранения ее причины в условиях стационарного обследования).

По степени повышения температуры тела: 1) субфебрильная

(37,0-37,9° С); 2) умеренная (38,0-39,5° С); 3) высокая (39,6-40,9° С); 4) гиперпиретическая (41°С и выше).

По продолжительности: 1) кратковременная; 2) длительная; 3) постоянная.

По характеру температурной кривой: 1) постоянная (колебания t

не более 1°С); 2) послабляющая или ремиттирующая (колебания t 1,5- 2°С, по утрам t больше нормы); 3) перемежающаяся или интермитирующая (колебания t 2-3°С, по утрам t снижается до нормы или ниже нормы); 4) истощающая или гектическая (колебания t 3-5°С, по утрам t выше нормы или около нормы); 5) возрастающая (постепенное повышение t тела); 6) возвратная (чередование высокой и нормальной t); 7) волнообразная (постепенное повышение t тела с последующим ее снижением); 8) атипическая (неправильная или извращенная; колебания t не имеет закономерного характера).

112

6. АКТИВНЫЙ ХАРАКТЕР ЛИХОРАДОЧНОЙ РЕАКЦИИ

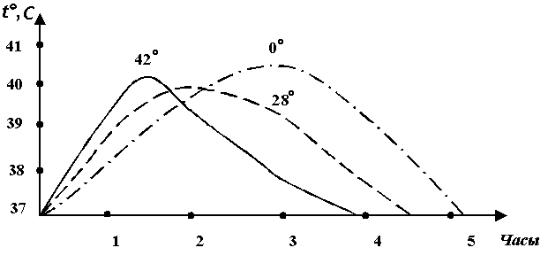

Показано, что увеличение температуры тела при лихорадке в известных пределах не зависит от температуры окружающей среды. Так, в диапазоне температур от 0 до +28° С и от +28 до +42° С окружающей среды лихорадка у кролика протекает примерно одинаково.

На рис. 7 представлены температурные кривые при пирогеналовой лихорадке у кроликов, находящихся при разной плюсовой внешней температуре (42° С, 28° С и 0° С). Пик подъема температуры тела в ответ на введение пирогенала при 42° С внешней среды наступает раньше, но она быстрее и снижается, чем при 28° С и 0° С окружающей среды. Более того, при 0° С окружающей среды лихорадка становится выше и держится дольше, хотя в этих условиях у кролика теплоотдача явно выше, чем при +28° С, а тем более чем при 42° С, т.е. при разной температуре внешней среды, в том числе на фоне физического охлаждения, организм кролика способен лихорадить в ответ на введение стандартной дозы пирогенала.

Рис. 7. Температурные кривые при пирогеналовой лихорадке у кроликов, находящихся при разной внешней температуре

У лихорадящего больного сохраняется и способность сопротивляться перегреванию. Это подтверждено тем, что у такого больного усиливается ТО, а значит, больше тепла выводится из организма.

Важно подчеркнуть, что при лихорадке также сохраняется суточная ритмика колебаний температуры тела и увеличивается теплоотдача при физической (мышечной) нагрузке.

113

Уже этот небольшой перечень фактов доказывает активный характер лихорадочной реакции и способность организма при лихорадочной реакции регулировать ТП и ТО.

7. СТАДИЙНОСТЬ ЛИХОРАДОЧНОЙ РЕАКЦИИ

Лихорадочная реакция носит циклический характер. Каждый цикл, как схематично представлено на рис. 8, включает три стадии.

2

1 |

3 |

Рис. 8. Основные стадии лихорадочной реакции: 1 стадия – подъема температуры тела, st. incrementi; 2 стадия – стояния температуры тела, st. acme, st. fastigi; 3 стадия – спада температуры, st. decrementi

С физической точки зрения, эти изменения температуры тела при лихорадочной реакции упрощенно можно объяснить следующим образом.

В1-й стадии отмечают преобладание образования тепла над его отдачей.

Во 2-й стадии отдача тепла приблизительно равна теплообразованию, но и тот, и другой процессы находятся на более высоком уровне.

В3-й стадии тепла выводится больше, чем образуется.

Вотличие от этого, в норме наблюдают равновесие между ТП и ТО на относительно стабильном уровне.

Разграничения перечисленных 3-х стадий не представляет затруднений и отчетливо выявляется при оценке температурной кривой при одиночном лихорадочном приступе, длящемся несколько часов (например, при введении пирогенала или ИЛ-1).

Если же лихорадочная реакция в связи с болезнью затягивается, то температурные кривые приобретают более сложные формы. В этом случае ход кривой (зависящий от суточного ритма колебания

114

температуры тела, динамики и периодов развития болезни) не всегда отражает выраженную цикличность самой лихорадочной реакции.

8. ТЕМПЕРАТУРНЫЕ КРИВЫЕ

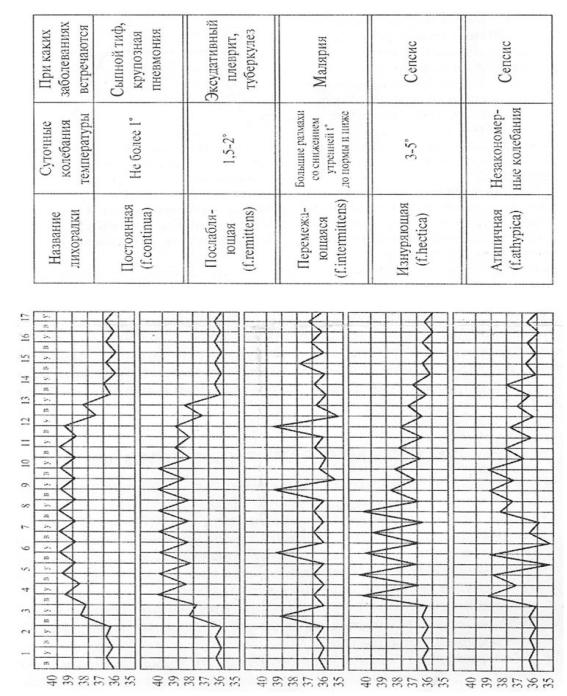

При разных видах патологии, сопровождающихся лихорадкой, выделяют следующие типы температурных кривых (рис. 9).

Температурная кривая постоянного типа – f. сontinua. Темпера-

тура, поднявшись, держится на стабильном уровне, незначительно (до 1 градуса) колеблясь как в норме (пневмония, сыпной тиф и др.).

Температурная кривая послабляющего (ремиттирующего) типа

– f. remittens. Суточные колебания температуры тела превышают 1 градус и достигают 1,5-2,5 градусов, причем по утрам температура тела не опускается до нормальных значений (бронхопневмония, экс-

судативный плеврит, бруцеллез).

Температурная кривая перемежающегося (интермиттирующе-

го) типа – f. intermittens. Суточные колебания температуры тела превышают 1 градус и также достигают 1,5-2,5 градусов, но по утрам происходит ее снижение до нормальных цифр и ниже (острый ту-

беркулез, острый гепатит, септические заболевания, малярия). Температурная кривая изнуряющего типа (гектическая лихорад-

ка) – f. hectica. Отмечают большой размах температуры тела – до 3–5 градусов, причем нередко с наличием нескольких подъемов за одни сутки (сепсис, тяжелый прогрессирующий туберкулез).

Температурная кривая возвратного типа – f. recurrens. Характе-

ризуется правильным чередованием периодов высокой температуры тела с апирексическими периодами (когда температура тела в течение 2–7 сут достигает нормальных значений). Лихорадка обычно как начинается, так и заканчивается внезапно (возвратный тиф).

Температурная кривая волнообразного типа (ундулирующего)

типа – f. undulans. Характеризуется ежедневно повторяющимся постепенным нарастанием температуры тела до высоких цифр с последующим ее снижением до субфебрильных или нормальных значений

(лимфогранулематоз, бруцеллез, висцеральный лейшманиоз). Температурная кривая неправильного (атипичного, извращенно-

го) типа – f. irregularis (f. аtypica, f. inversa). Характерно отсутствие регулярного суточного ритма температуры тела. Возможны даже наибольшие подъемы температуры тела по утрам, нередко сочетающиеся с вечерними ее подъемами. Показано, что чем в большей сте-

115

пени отмечаются суточные колебания температуры тела, тем сильнее нарушена деятельность аппарата теплорегуляции. Это служит свидетельством изменения его лабильности (сепсис, септикотоксемия

Рис. 9. Типы температурных кривых (цит. по Адо А.Д., 1985)

116

9. ИЗМЕНЕНИЕ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ В ДИНАМИКЕ ЛИХОРАДОЧНОЙ РЕАКЦИИ

Вотличие от перегревания, когда существует прямая зависимость между ростом температуры тела и интенсивностью обмена веществ (чем выше температура тела, тем выше основной обмен), при лихорадке подобной зависимости часто не обнаруживают.

К концу латентного периода и в стадии подъема температуры тела газообмен, процессы гликогенолиза активизируются, уровень основного обмена, содержание сахара, НЭЖК, холестерина, щелочных резервов, Fе2+, коэффициент К+ / Са2+ и фибринолитическая активность крови увеличиваются, а коэффициент А/Г и общий белок крови уменьшаются.

На высоте лихорадки эти сдвиги в большинстве случаев практически исчезают. Лишь в небольшом проценте случаев газообмен остается несколько повышенным.

Встадии спада температуры основной обмен вновь повышается. В лихорадочный период четких (характерных) изменений дыхательного коэффициента, углеводного, жирового и белкового обмена не обнаружено. Об этом свидетельствует отсутствие резких изменений в выделении недоокисленных продуктов. Однако распад углеводов, жиров и белков все же несколько повышен.

Лихорадка сопровождается активизацией в организме метаболических процессов, в частности гликогенолиза (особенно в печени) и гликонеогенеза, способствующих увеличению образования легко утилизируемого энергетического вещества – глюкозы, а также процессов липолиза (особенно в органах депо). Этому способствуют активизация симпатической нервной системы и системы гипофизнадпочечники.

При подъеме температуры тела на 1 градус основной обмен повышается на 10-12 %, что обусловлено активизацией окислительных процессов.

Изменения могут быть и другими. Это, главным образом, зависит от степени токсичности веществ, попадающих в организм и образующихся в нем при том или ином лихорадочном заболевании.

При многих заболеваниях, сопровождающихся лихорадкой, в том числе, в послеоперационном периоде, у больных выявляют отрицательный азотистый баланс. Это объясняют не реакцией на лихорадку,

анарушениями кровообращения и трофики тканей, а также активаци-

117

ей механизмов, усиливающих катаболизм (например, за счет усиления синтеза глюкокортикоидов корой надпочечников) и уменьшающих анаболизм (за счет угнетения образования андрогенов, инсулина и т.д.), обусловленных главным образом воздействием на организм токсических продуктов.

При чистой форме лихорадочной реакции (в эксперименте, например, при введении пирогенов) отрицательного азотистого баланса не выявляют.

10. ИЗМЕНЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГУЛЯТОРНЫХ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ПРИ ЛИХОРАДОЧНОЙ РЕАКЦИИ

Следует указать, что при прочих равных условиях повышение температуры тела при лихорадке организм переносит значительно лучше, чем экзогенное перегревание.

Показано также, что при длительной лихорадочной реакции (температура тела не выше 40-41° С), в отличие от перегревания (при котором температура тела даже ниже 40° С), не происходит тяжелых дистрофических изменений в различных тканях и органах.

К сожалению, при гиперпиретической лихорадке в силу «поломки» центральных механизмов терморегуляции возможно развитие перегревания организма. В этом случае лихорадка из преимущественно защитно-приспособительного патологического процесса превращается в преимущественно повреждающий патологический процесс.

Другой отрицательный момент лихорадки – слишком быстрое снижение повышенной температуры тела в третью стадию лихорадочного процесса, нередко приводящее к развитию острой сосудистой недостаточности (коллапса) в силу резкого увеличения объема сосудистого русла, не соответствующего неизмененному или сниженному ОЦК.

10.1. Лихорадка и состояние центральной нервной системы

При развитии лихорадки сначала возникают выраженные явления возбуждения, повышенной возбудимости ЦНС, сменяющиеся угнетением деятельности ЦНС (что проявляется развитием различной интенсивности и локализации головной боли, ощущения разбитости, общей слабости, пониженной работоспособности).

118