Лекции / Kurs_lektsiy_po_patofiziologii_Ch_2_2018

.pdfгут функционировать как опсонины, т.е. способны обеспечивать прилипание антигенов к фагоциту: одна часть C3b связывается с белками

иполисахаридами на микробной поверхности, другая – взаимодействует с CR1 рецепторами фагоцитов, B-лимфоцитов и дендритных клеток для усиления фагоцитоза. Установлено, что фактор C3b не взаимодействует с клетками собственного организма, но обладает способностью взаимодействовать с микробными клетками. C3a и C5a компоненты увеличивают экспрессию C3b рецепторов на фагоцитах

иповышают их метаболическую активность.

4.Лизис грамотрицательных бактерий и клеток человека, име-

ющих чужеродные эпитопы. Установлено, что комплекс С5b6789n функционирует как мембран-атакующий комплекс, обеспечивающий формирование пор в клетках-мишенях с последующим разрушением грамотрицательных бактерий и собственных клеток организма, пораженных вирусом, а также опухолевых клеток и др.

5.Удаление вредных иммунных комплексов из организма. Факто-

ры C3b и (в меньшей степени) C4b помогают удалять вредные иммунные комплексы. Затем происходит уничтожение вредных иммунных комплексов фиксированными фагоцитами селезенки.

СРБ служит первой линией защиты, его действие направлено на связывание и деградацию экзогенных антигенов или продуктов деструкции собственных клеток. САА заполняет некротизированные ткани, формируя реактивный, транзиторный, поствоспалительный амилоид. Однако не у всех больных с высоким содержанием САА формируется амилоидоз. В сыворотке крови, возможно, существует фактор, вызывающий деградацию АА-фибрилл.

Исключительная чувствительность СРБ к стимулам ООФ, а также его способность к изменению в широких границах и легкость в измерении его содержания привели к тому, что концентрацию плазменного СРБ используют для точного мониторинга тяжести воспаления и эффективности лечения болезни. Напротив, некоторые заболевания (например, системная красная волчанка) ассоциируются с относительно низким содержанием плазменного СРБ.

Сывороточный амилоид А (САА) – коллективное название, данное семейству полиморфных белков, кодируемых множественными генами, обнаруженными у различных млекопитающих. Средняя молекулярная масса САА составляет 11 000–14 000. Индуктором синтеза САА служит ИЛ-1. В тканях определяют тканевой амилоидный протеин А (АА-протеин), его предшественники – САА. Функцио-

99

нально САА представляет собой небольшие аполипопротеины, быстро соединяющиеся при развитии ООФ с третьей фракцией липопротеидов высокой плотности. САА увеличивает связывание третьей фракции липопротеидов высокой плотности с макрофагами в процессе воспаления, одновременно уменьшая связывание этих липопротеидов с гепатоцитами. Предполагают, что САА может перестраивать третью фракцию липопротеидов высокой плотности и действовать как сигнал к переориентированию их от гепатоцитов к макрофагам, способным затем поглощать холестерин и липидные осколки в местах некроза. Избыток холестерина может, таким образом, перераспределяться для использования в тканях или экскретироваться ими. Другая предполагаемая защитная роль САА – ингибирование тром- бин-индуцированной активации тромбоцитов, а также ингибирование «кислородного взрыва» в нейтрофилах, что предотвращает повреждение тканей кислородными продуктами.

САА, так же как и САР, – типичный пример плазменных белков, полезных при кратковременном ООФ, но оказывающих нежелательное действие при хроническом воспалении. Вторичный (или реактивный) амилоидоз – редкое следствие различных хронических или повторных воспалительных болезней, например, лепры, туберкулеза, системной красной волчанки и ревматоидного артрита. Он характеризуется фатальным отложением нерастворимых белковых волокон в различных тканях, в том числе в селезенке, печени и почках. Вторичные амилоидные депозиты состоят в основном из амилоида А, образующегося, возможно, в процессе протеолиза из прекурсора САА.

Амилоид Р (АР), образующийся из САР, связывается с отложениями амилоида А и всеми другими формами амилоидных депозитов, включая присутствующие при болезни Альцгеймера. Также амилоид Р действует как ингибитор эластазы, что, возможно, играет позитивную роль в защите отложений амилоида от расщепления протеолитическими энзимами.

Синтез белков острой фазы контролируют медиаторы воспаления, некоторые из них специфически регулируют транскрипцию человеческих белков острой фазы. В ответе индивидуальных генов белков острой фазы отмечена значительная гетерогенность.

К воспалительным медиаторам, регулирующим синтез белков, кроме ФНОа, ИЛ-1, ИЛ-6 и ИЛ-11, относят ИФН-γ, LIF (фактор ингибирования лейкемии), OSM (онкостатин М), CNTF (цилиарный нейротрофический фактор), TGF-β (транформирующий фактор роста

100

β), а также глюкокортикоиды. Относительно недавно показано, что инсулин и акадаиковая кислота действуют как ингибиторы цитокиновой индукции некоторых белков острой фазы. Характерная особенность ООФ: ИЛ-1 и ФНОα стимулируют через ЦНС синтез глюкокортикоидов корой надпочечников, что в совокупности с действием ИЛ-1 и ФНОα приводит к синтезу белков острой фазы печенью.

2.9. Основные изменения в периферической крови при ответе острой фазы

Основные изменения в периферической крови при ООФ сопровождаются, в частности, ускорением СОЭ, развитием лейкоцитоза и лимфоцитоза.

Ускорение СОЭ сопровождается повышением содержания фибриногена и глобулинов в крови при одновременном снижении концентрации альбуминов. Это возможно при воспалительных, особенно гнойных, процессах, бактериальных инфекциях, ревматизме, лептоспирозе, опухолях с распадом ткани, диспротеинемиях. При вирусных инфекциях, туберкулезе, брюшном тифе и паратифе повышение СОЭ может запаздывать. СОЭ увеличивается как при обширных, так и при локальных воспалительных, инфекционных, ревматических и опухолевых процессах, сопровождающихся дис-протеинемиями.

Лейкоцитоз и его вид при ООФ зависит от вида и стадии основного заболевания. Чаще развивается выраженный нейтрофильный лейкоцитоз с регенеративным ядерным сдвигом лейкоцитарной формулы влево. Последний возникает при различных бактериальных инфекциях, ревматизме, скарлатине, пневмониях и др. Нейтрофильный лейкоцитоз выявляют и при многих неинфекционных процессах (в частности, при различных опухолях, особенно с метастазами в кости, интенсивных термических и механических травмах, интоксикациях, инфаркте миокарда, уремии, диабетической коме и др.), он сопровождается ядерным сдвигом лейкоцитарной формулы влево (регенеративным или регенеративно-дегенеративным). В лейкоцитах нередко обнаруживают различные токсические морфологические изменения (пикноз ядер, токсическую зернистость цитоплазмы, базофильные тельца Князькова-Деле и др.).

Следует отметить, что некоторые инфекции протекают с лейкопенией: брюшной тиф, паратиф, бруцеллез, лихорадка Денге, болезнь Фелти, туберкулез селезенки, гистоплазмоз, корь, краснуха, грипп.

101

Эозинофильный лейкоцитоз может развиваться при различных аллергических заболеваниях и реакциях (при трихинеллезе, эозинофильном легочном инфильтрате, фибропластическом париетальном эндокардите Леффлера, метастазирующей экзокринной аденоме поджелудочной железы, шистозомиазе).

Базофильный лейкоцитоз развивается при различных опухолях, особенно злокачественных, гемобластозах и др.

Моноцитарный лейкоцитоз отмечают при инфекционном мононуклеозе, возвратном тифе, болезни Калаазар, эозинофильной лихорадке, а также в некоторых стадиях септического эндокардита, оспы, эпидемического паротита, лимфогранулематоза.

Лимфоцитоз также зависит от вида и стадии основного заболевания. Он может быть связан с увеличением количества малых лимфоцитов, например при брюшном тифе (особенно в стадии выздоровления), бактериальной пневмонии, бруцеллезе и др. Лимфоцитоз обычно выявляют при различных хронических инфекциях: бактериальной инфекции, туберкулезе, сифилисе, ревматизме, герпетической инфекции, хламидиозе. Лимфоцитоз с увеличением средних и больших лимфоцитов с широкой базофильной цитоплазмой характерен для вирусных пневмоний и гепатитов.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1.Перечислите и кратко охарактеризуйте основные теории воспаления.

2.Дайте определение понятия «воспаление».

3.Назовите и охарактеризуйте местные признаки воспаления, дайте классификацию воспаления и кратко охарактеризуйте его виды.

4.Перечислите основные процессы (компоненты) воспаления, и отметьте их значение для организма.

5.Дайте определение понятия «альтерация», назовите и охарактеризуйте основные виды альтерации.

6.Перечислите последовательность нарушений периферического крово- и лимфообращения в очаге воспаления.

7.Дайте определение понятия «экссудация» и назовите основные пути выхода экссудата в очаг воспаления.

8.7. Дайте определение понятий «эмиграция» лейкоцитов и назовите основные пути выхода разных лейкоцитов в очаг воспаления.

9.Каковы основные виды экссудатов и чем они принципиально отличаются от транссудатов?

102

10.Назовите и охарактеризуйте основные патогенетические факторы экссудации.

11.Назовите и охарактеризуйте основные стадии эмиграции лейкоцитов.

12.Дайте определение понятия «пролиферация», и отметьте механизмы пролиферации.

13.Назовите и охарактеризуйте клеточные, плазменные и промежуточные (лейкоцитарные) медиаторы.

14.Какова роль цитокинов и лейкокинов в развитии местных и системных изменений при воспалении?

15.Каково влияние воспаления на организм?

16.Назовите местные и общие приспособительные и разрушительные изменения при воспалении.

17.Каково влияние реактивности организма в развитии воспаления?

18.В чем проявляется защитно-приспособительное значение воспаления?

19.Перечислите и охарактеризуйте основные принципы профилактики и терапии воспаления.

20.Кто, когда и для обозначения каких изменений в организме впервые предложил термин «острая фаза»?

21.Что называется ООФ и каково его биологическое значение?

22.Дайте определение понятия «цитокины», какие клетки организма их синтезируют.

23.Какие клетки и ФАВ участвуют в формировании первичного и вторичного иммунного ответа?

24.Назовите основные биологические эффекты ООФ.

25.Какова роль фактора некроза опухолей альфа (ФНОα) в развитии ООФ?

26.Какова роль интерлейкина-1 (ИЛ-1) в развитии ООФ?

27.Какова роль интерлейкина-6 (ИЛ-6) в развитии ООФ?

28.Что следует понимать под термином «белки острой фазы»?

29.Назовите основные виды белков острой фазы и перечислите зависимые от них основные физиологические функции.

30.Какие основные изменения отмечаются в периферической крови при ООФ?

103

ЛЕКЦИЯ 11

ПАТОФИЗИОЛОГИЯ ЛИХОРАДКИ

На уровне целостного организма воспаление, как правило, сопровождается лейкоцитозом, активацией СОЭ, реакцией (ответом) острой фазы и развитием лихорадки.

1. ПОНЯТИЯ «ЛИХОРАДКА». ОТЛИЧИЕ ОТ ГИПЕРТЕРМИИ

Термин «лихорадка» (от лат. febris и греч. pyrexia, что означает жар, горячка, «лихая радость», средство очищения организма) – один из древнейших в медицине.

Лихорадка, как и воспаление, – типовой патологический процесс, часто встречающийся при различных заболеваниях (инфекционных, травматических, онкологических и др.), которые сопровождаются повреждением клеточно-тканевых структур организма и характеризуются повышением температуры тела. В древней медицине, вплоть до прошлого века, лихорадкой именовали отдельные нозологические формы с выраженным подъемом температуры тела (лихорадка Папатачи, Ку-лихорадка, желтая лихорадка и др.).

В современном понимании лихорадка – эволюционно сформированная типическая преимущественно защитно-приспособительная реакция высших гомойотермных животных и человека на пирогены, характеризующаяся повышением температуры тела вследствие временной активной перестройки аппарата теплорегуляции на более высокий уровень функционирования.

Повышение температуры тела характерно и для перегревания организма – гипертермии. Принципиальные отличия лихорадки от гипертермии представлены в табл. 4.

Гипертермия, в отличие от лихорадки, обычно вызывается не пирогенами, а повышением температуры окружающей среды, нарушением механизмов химической терморегуляции (повышением теплообразования), нарушением механизмов физической терморегуляции (ограничением теплоотдачи) или их сочетанием.

Развитие гипертермии ускоряется и усиливается при следую-

щих условиях: 1) высокая влажность воздуха; 2) низкая скорость движения воздуха; 3) длительное нахождение в герметично изолирующей одежде или помещении; 4) интенсивная и продолжительная фи-

104

зическая работа; 5) психоэмоциональный стресс; 6) употребление большого количества пищи (особенно белковой); 7) нарушения центрального, регионарного и микроциркуляторного крово- и лимфообращения; 8) различные виды дизрегуляционной патологии и т.д.

Таблица 4 Отличия лихорадки от перегревания организма

Отличительные |

Лихорадка |

Перегревание организма |

|||||

признаки |

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

Повышение температуры |

||

|

|

|

|

|

окружающей среды или |

||

|

|

|

|

|

действие |

химических |

|

|

|

|

|

|

веществ |

|

|

Этиология |

|

Пирогены |

|

(токсинов, ядов), вызы- |

|||

|

|

|

|

|

вающих в организме эф- |

||

|

|

|

|

|

фект разобщения |

окис- |

|

|

|

|

|

|

лительного |

фосфорили- |

|

|

|

|

|

|

рования |

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

Активная перестройка |

Нарушение |

(поврежде- |

|||

Патогенез |

|

аппарата |

теплорегу- |

ние) аппарата теплорегу- |

|||

|

|

ляции |

|

|

ляции |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Изменения |

в |

Зависят |

от |

стадии |

Относительно постоянны |

||

организме |

|

развития |

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

||

Биологическое |

|

Обычно |

положитель- |

Отрицательное, |

повре- |

||

значение |

|

ное, |

|

защитно- |

ждающее |

|

|

|

|

приспособительное |

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

||

Развитие в |

|

У высших |

гомойо- |

У всех организмов |

|

||

филогенезе |

|

термных организмов |

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

||

Развитие в |

|

К концу первого года |

|

|

|

||

онтогенезе |

|

жизни (по мере созре- |

В любом возрасте |

|

|||

у человека |

|

вания ЦНС) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

При гипертермии даже незначительное (на десятые доли градуса, а, тем более, на 1-3 градуса) повышение температуры тела (яд-

105

ра), несмотря на активизацию процессов теплоотдачи и снижение процессов теплообразования, сопровождается развитием следующих нарушений: 1) состояния субъективного и объективного дискомфорта, значительно более выраженного, чем при лихорадке; 2) поведения, работоспособности, жизнедеятельности; 3) функционирования регуляторных, исполнительных и метаболических систем; 4) развития дегидратации организма, сгущения крови, расстройств микроциркуляции, различных видов обмена веществ, развитием гипоксии, ацидоза и других нарушений.

2. ЭТИОЛОГИЯ ЛИХОРАДКИ

Лихорадку вызывают пирогены (от греч. pyrоs, pyretos – огонь, жар; genesis – происхождение), их действие усиливается при неблагоприятных внешних и внутренних условиях. По происхождению различают экзогенные и эндогенные пирогены.

Экзогенные пирогены (первичные) представлены липополи-

сахаридами (ЛПС), а также белками и различными белковолипидными и белково-углеводными комплексами различных микроорганизмов (вирусов, микоплазм, риккетсий, бактерий, грибов, простейших и др.).

Липополисахаридные мембранные комплексы и, прежде всего,

липоид А, входящие в состав оболочек микроорганизмов (особенно грамотрицательных бактерий), обладают наибольшей пирогенной активностью. Они вызывают лихорадку у человека в дозе 1 мкг/кг. У кроликов, более чувствительных к ЛПС, последние даже в дозе 0,01– 0,001 мкг/кг способны вызвать лихорадку. Общеизвестно, что ЛПС термостабильны, не обладают специфической токсичностью и антигенностью. При многократном применении ЛПС развивается толерантность. Их пирогенная активность, как правило, не зависит от патогенности микроорганизмов. Из ЛПС оболочек микроорганизмов получают стандартные пирогенные препараты (пирогенал, пирексаль, пиромен и др.).

Белки микроорганизмов также обладают пирогенной активностью, но в значительно (в 1 000 раз) меньшей степени по сравнению с ЛПС.

Пирогены неинфекционной (немикробной) природы (чужеродные белки, их комплексы, органические и другие вещества, способные вызвать воспаление) также обладают определенной пирогенной активностью.

106

Экзогенные пирогены проявляют свою пирогенную активность через образование в организме эндогенных пирогенов (первичных и вторичных).

Первичные эндопирогены образуются в организме под влиянием разнообразных патогенных факторов, способных вызвать повреждение клеточно-тканевых структур, образование продуктов распада клеток, развитие воспаления, аллергию, реакцию иммунной системы и системы фагоцитов (макро- и микрофагов).

Вторичные эндопирогены образуются, главным образом активированными моноцитами (как циркулирующими, так и фиксированными), тканевыми макрофагами, а также нейтрофильными гранулоцитами, клетками-киллерами (NK-клетками), Т- и В-лимфоцитами.

К эндопирогенам относят высоко активный ИЛ-1, ИЛ-6, а также менее активные ИЛ-3, ИНФ-γ, ФНОα, катионные белки, колониестимулирующие факторы. Они вызывают развитие лихорадочной реакции в дозе 1 нг/кг массы тела.

Вторичные эндопирогены термолабильны, нетоксичны, не обладают антигенными свойствами. Они не только вызывают, но и поддерживают лихорадку. Кроме того, они обладают антитоксическим, антибактериальным и антивирусным действием.

Можно утверждать, что любая лихорадка в конечном итоге всегда реализуется с участием вторичных эндопирогенов.

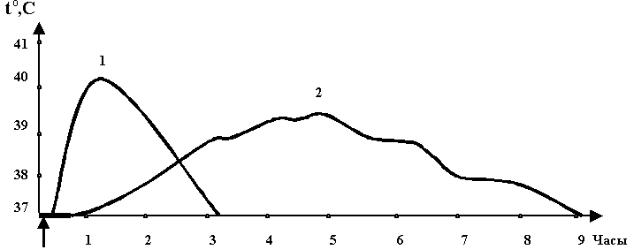

Рис. 5. Характер температурных кривых при введении кролику интерлейкина-1 (1) и липополисахаридного комплекса (2)

(стрелкой обозначено введение пирогенов)

107

Следует отметить, что кривые температуры тела при введении в

организм экзо- и эндопирогенов отчетливо различаются. Это можно проиллюстрировать в опыте на кролике (рис. 5). Так, после внутривенного введения ИЛ-1 в дозе 100 нг/кг температурная кривая имеет монофазный дозозависимый характер при минимальном латентном периоде, в то время как после введения экзогенного пирогена (например, очищенного липополисахаридного комплекса пирогенала в дозе 1 мкг/кг) подъем температуры тела происходит после выраженного латентного периода, температурная кривая не имеет строгой монофазности, повышенная температура тела держится несколько часов.

3. ЭВОЛЮЦИЯ ЛИХОРАДОЧНОЙ РЕАКЦИИ

Если проследить развитие лихорадки у животных и человека в процессе эволюции, то можно обнаружить, что в процессе фило- и онтогенеза лихорадочная реакция постепенно развивается и совершенствуется.

Становление лихорадочной реакции в процессе филогенеза

(т.е. в процессе перехода животных от менее организованных к более сложно организованным) доказывается тем, что у низших животных (с несовершенной регуляцией теплообмена) способность лихорадить меньше, чем у высокоорганизованных животных (с более совершенной терморегуляцией).

У низших животных лихорадочная реакция зависит от температуры окружающей среды. У высших эта реакция развивается даже при значительных колебаниях температуры внешней среды. Чувствительность к дозам пирогенов возрастает по мере развития и совершенствования нервной системы, достигающего максимума у человека.

Становление лихорадочной реакции в процессе онтогенеза

определяется, прежде всего, тем, что эта реакция зависит от степени созревания, развития нервной системы в процессе онтогенеза. Это можно подтвердить тем, что большинство животных рождаются с недоразвитой нервной системой. Такие животные начинают реагировать на введение пирогенов типичной лихорадочной реакцией, когда созревают нервные (особенно гипоталамические) центры. Так, у котенка и крольчонка она развивается к концу первого месяца, у щенка

– на 2-м месяце жизни.

108