все / 125

.docxВопрос 125

Фотофосфорилирование – основной путь образования АТФ в зеленых растениях. Фотосинтез: сущность процесса, общая схема переноса электронов.

Фотосистемы I и II. Сходство и различия систем окислительного и фотофосфорилирования.

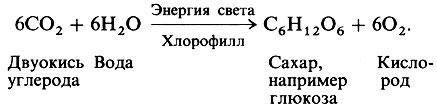

Фотосинтез – процесс превращения энергии света в энергию химических связей

органических соединений.

Общее уравнение фотосинтеза

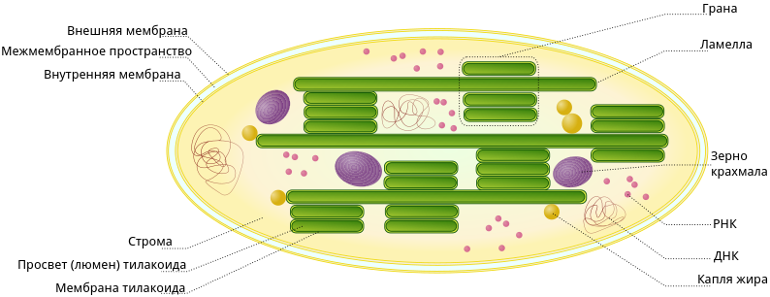

Главная фотосинтезирующая система: хлоропласт

Строма (пространство внутри хлоропласта)

Граны (состоят из тилакоидов)

Тилакоиды (замкнутые уплощенные мембранные мешочки)

Ламелы (перемычки между гранами)

Квантосома (фотосинтезирующая система, или единица тилакоида) ФС I и ФС II

Хлорофиллы (а и b) – основные пигменты квантосом, в их составе есть гидрофобный спирт фитол для удержания хлорофилла в мембране

Фотосистемы:

Фотосистема I включает себя хлорофиллы П700, т.к. максимум поглощения света соответствует длине волны 700 нм

Фотосистема II включает себя хлорофиллы П680, т.к. максимум поглощения света соответствует длине волны 680 нм

В фотосистеме II в рез-те поглощения кванта света электроны хлорофилла (П680)

реакционного центра возбуждаются и поднимаются на более высокий энергетический уровень, где они сразу же захватываются первым акцептором – белком феофитином (Фф).

Получив электроны, ФФ становится сильным донором и сразу же отдает их

другому акцептору, тот передает третьему и т. д. до тех пор, пока электроны не достигнут конечного акцептора, которым служит фотосистема I (ФС I).

Цепь электронного транспорта, соединяющая две фотосистемы, в качестве

переносчиков электронов включает в себя пластохинон (ПХ, PQ), отдельный электрон-транспортный комплекс цитохромов (т.н. b/f-комплекс) и водорастворимый белок пластоцианин (ПЦ, PC).

Фотосистема I, получив электроны, тоже становится сильным донором, и ее

электроны захватываются следующим акцептором – белком ферредоксином (Фд), а от него переходит к белку-ферменту ферредоксин-НАДФ-редуктазе, где используются на восстановление НАДФ+ до НАДФ·Н.

Стадии фотосинтеза:

1. Световая фаза: реакции протекают только в присутствии света в мембранах

тилакоидов при участии хлорофилла, белков-переносчиков электронов и фермента — АТФ-синтетазы. Под действием кванта света электроны хлорофилла возбуждаются, покидают молекулу и попадают на внешнюю сторону мембраны тилакоида, которая в итоге заряжается отрицательно.

Окисленные молекулы хлорофилла восстанавливаются, отбирая электроны у воды,

находящейся во внутритилакоидном пространстве.

Это приводит к распаду или фотолизу воды:

Н2О + Qсвета → Н+ + ОН—.

Ионы ОН- отдают свои электроны, превращаясь в реакционноспособные радикалы •ОН:

ОН- → •ОН + е—.

Радикалы •ОН объединяются, образуя воду и свободный кислород:

4НО• → 2Н2О + О2.

Кислород удаляется во внешнюю среду, а протоны накапливаются внутри

тилакоида в «протонном резервуаре». В результате мембрана тилакоида с одной стороны за счет Н+ заряжается положительно, с другой за счет электронов – отрицательно.

Когда разность потенциалов между наружной и внутренней сторонами мембраны

тилакоида достигает 200 мВ, протоны проталкиваются через каналы АТФ-синтетазы и происходит фосфорилирование АДФ до АТФ; атомарный водород идет на восстановление специфического переносчика НАДФ+ до НАДФ·Н2:

2Н+ + 2е— + НАДФ → НАДФ·Н2.

Итог: происходит фотолиз воды, который сопровождается тремя важнейшими процессами: синтезом АТФ, образованием НАДФ·Н2, образованием О2.

О2 диффундирует в атмосферу, АТФ и НАДФ·Н2 транспортируются в строму

хлоропласта и участвуют в процессах темновой фазы.

2. Темновая фаза протекает в строме хлоропласта. Для ее реакций не нужна

энергия света, поэтому они происходят не только на свету, но и в темноте.

Реакции темновой фазы – это цепочка последовательных преобразований

СО2 (поступает из воздуха), приводящую к образованию глюкозы и других орг. в-в.

1 реакция в этой цепочке — фиксация углекислого газа

Акцептор CO2 – пятиуглеродный сахар рибулозобифосфат (РиБФ)

Катализирует реакцию рибулозобифосфат-карбоксилаза (РиБФ-карбоксилаза)

В результате карбоксилирования рибулозобисфосфата образуется неустойчивое

шестиуглеродное соединение, которое сразу же распадается на две молекулы фосфоглицериновой кислоты (ФГК).

Затем происходит цикл реакций, в которых через ряд промежуточных продуктов

фосфоглицериновая кислота преобразуется в глюкозу. В этих реакциях используются энергии АТФ и НАДФ·Н2, образованных в световую фазу; цикл этих реакций получил название «цикл Кальвина»:

6СО2 + 24Н+ + АТФ → С6Н12О6 + 6Н2О.

Кроме глюкозы, в процессе фотосинтеза образуются другие мономеры сложных органических соединений – АК, глицерин и жирные кислоты, нуклеотиды.

В настоящее время различают два типа фотосинтеза: С3- и С4-фотосинтез.

Сходства между окислительным фосфорилированием и фотофосфорилированием

Оба процесса важны для передачи энергии в живой системе.

Оба участвуют в утилизации О-В промежуточных продуктов.

В обоих процессах создание движущей силы протона приводит к передаче

H+ через мембрану.

Градиент энергии, создаваемый обоими процессами, используется для производства АТФ из АДФ.

Оба процесса используют фермент АТФ-синтазу для производства АТФ.

|

Окислительное фосфорил-е – процесс синтеза АТФ с исп. ферментов и кислорода. Это последний этап аэробного дыхания |

Фотофосфорилирование – это процесс производства АТФ с использованием солнечного света во время фотосинтеза. |

Источник энергии |

молекулярный кислород и глюкоза |

солнечный свет |

Расположение |

в митохондриях |

в хлоропласте |

Вхождение |

во время клеточного дыхания |

во время фотосинтеза |

Конечный акцептор электронов |

Кислород является конечным акцептором электронов |

НАДФ+ является конечным акцептором электронов |