- •3. Ассоциативная фиксация азота и участвующие в этом процессе микроорганизмы. Биопрепараты, основанные на использовании ассоциативных бактерий. Роль этих биопрепаратов в продуктивности с/х.

- •6. Микробные землеудобрительные препараты (Фосфобактерин, Силикатные бактерии, препарат амб, бактогумин, бамил), их применение в земледелии и влияние на урожайность сельскохозяйственных растений.

- •7. Процессы получения энергии микроорганизмами. Химизм процессов. Как расходуется полученная энергия микроорганизмами?

- •8. Анаэробное разложение целлюлозы. Микроорганизмы, принимающие участие в этом процессе. Химизм и его значение в природе.

- •10. Размеры, форма, структурная организация и химический состав бактериальной клетки. Грамположительные и грамотрицательные бактерии. Значение окраски по грамму для диагностики микроорганизмов.

- •12. Систематика бактерий. Отделы Tenericutes и Mendosicutes. Характеристика и их роль в сельском хозяйстве.

- •13. Анаэробное дыхание микроорганизмов с использованием кислорода нитратов и сульфатов. Микроорганизмы, вызывающие эти процессы и продукты восстановления.

- •14. Систематика бактерий. Отдел gracilicutes. Характеристика основных групп грамотр. Бактерий. Значение в природе и сельском хозяйстве.

- •15 Разложение белковых веществ и нуклеопротеидов. Значение этих процессов для сельского хозяйства.

- •16 Споры(эндоспоры)бактерий. Процесс спорообразования.Свойства спор. Другие покоящиеся формы бактерий.

- •17. Ацетоно-бутиловое брожение. Возбудители и ход процесса. Значение этих процессов в природе, сельском хозяйстве и промышленности.

- •18. Свободноживущие бактерии, фиксирующие молекулярный азот. Особенности этих бактерий и химизм процесса азотфиксации. Азотобактерин, его применение и эффективность.

- •19. Вирусы, их строение, функции, значение в сельском хозяйстве Строение

- •Функции

- •Значение в сельском хозяйстве

- •20. Микроорганизм, окисляющие углеводороды, жир, углеводы и другие органические вещества. Конечные продукты окисления, значение в сельском хозяйстве

- •Значение:

- •Окисление жиров и живых кислот

- •Окисление этилового спирта до уксусной кислоты.

- •Окисисление углеводов до лимонной и других органических кислот.

- •21. Симбиотические фиксаторы азота, развивающиеся на корнях растений, не относящихся к бобовым

- •22. Аэробное дыхание. Химизм и использование энергии микроорганизмами

- •Цикл Кребса

- •Дыхательная цепь переноса электронов

- •23. Бактерии рода Clostridium. Брожения, вызываемые этими бактериями. Ход и конечные продукты. Значение этих процессов для сельского хозяйства

- •Маслянокислое брожение

- •Смешанное брожение.

- •24. Нитрификация. Возбудители, их особенности, химизм процесса, значение для почвы и при хранении навоза.

- •25. Ферменты микроорганизмов. Экзо- и эндоферменты микроорганизмов. Роль пермеаз (транслоказ) в жизнедеятельности микробной клетки.

- •26. Превращение микроорганизмами соединений азота. Значение этих процессов в природе и с/х.

- •27. Структура микробных сообществ почв различных типов и факторы, определяющие её формирование.

- •28. Питание микроорганизмов. Способы питания и поступления питательных веществ в клетку. Источники отдельных питательных элементов (углерода, азота и др)

- •29. Маслянокислое брожение. Возбудители и ход процесса. Значение процесса в природе и в сельском хозяйстве.

- •Истинно маслянокислое

- •Ход процесса.

- •Суммарное уравнение маслянокислого брожения

- •Значение маслянокислого брожения

- •Ацетонобутиловое брожение

- •Ход процесса.

- •Значение

- •Брожение пектиновых веществ

- •Ход процесса.

- •Значение

- •30. Влияние минеральных и органических удобрений на микроорганизмы почвы. Распад в почве пестицидов (гербицидов и т.П.) Органические удобрения.

- •Минеральные удобрения.

- •Пестициды.

- •31. Эукариотические микроорганизмы (водоросли, простейшие, микромицеты), их роль в природе и сельском хозяйстве.

- •32. Аэробное разложение целлюлозы, участвующие в нем микроорганизмы. Ход и конечные продукты окисления целлюлозы. Значение процесса в природе и в сельском хозяйстве.

- •Представители аэробного разложения целлюлозы.

- •Распространение

- •Ход и конечные продукты окисления целлюлозы.

- •Значение

- •33. Минерализация азота (аммонификация). Продукты распада белка и других азотосодержащих соединений в почве. Условия накопления аммиака в почве.

- •34.Брожение. Получение энергии анаэробными микроорганизмами. Химизм процесса.

- •35. Аммонификация мочевины. Возбудители и ход процесса. Условия, определяющие накопление аммиака в почве и навозе.

- •Разложение мочевины

- •Ход процесса

- •Значение

- •Гиппуровая кислота

- •Ход процесса

- •Условия, определяющие накопление аммиака в почве и навозе.

- •36. Силосование кормов. Микробиологические процессы при разных способах силосования. Методы регулирования процесса силосования.

- •Способы силосования кормов

- •Микрофлора силоса

- •Фазы созревания силоса

- •Регулирование процесса силосования

- •37. Круговорот углерода и роль в нём микроорганизмов. Значение аэробных и анаэробных процессов превращения соединений углерода в природе и для сельского хозяйства.

- •38. Иммобилизация азота в почве микроорганизмами. Значение этого процесса для земледелия.

- •39. Биологически активные вещества микробного происхождения, стимулирующие рост растений. Их применение в сельскохозяйственной практике.

- •40. Характерные особенности бактерий, сбраживающих клетчатку. Конечные продукты брожения клетчатки. Значение этого процесса в природе.

- •41. Молочнокислое брожение, возбудители, химизм, конечные продукты. Использование молочнокислых бактерий при консервировании пищевых продуктов и силосовании кормов.

- •43. Рост и размножение бактерий. Клеточные циклы бактерий. Темпы размножения бактерий. Практическое значение быстрого размножения бактерий.

- •44. Влияние обработки почвы и мелиорации на деятельность микроорганизмов.

- •45. Микроорганизмы зоны корня и поверхности растений. Состав и роль этих микроорганизмов. Микориза растений.

35. Аммонификация мочевины. Возбудители и ход процесса. Условия, определяющие накопление аммиака в почве и навозе.

Аммонификация- процесс, сопровождающийся выделением аммиака при разложении белков и азотосодержащих соединений

К азотосодержащим органическим соединения, часто встречающимися в природе, относятся мочевина, мочевая и гиппуровая кислота.

Разложение мочевины

Мочевина – конечный продукт превращения соединений азота в организме человека и животных.

Мочевину могут синтезировать почвенные грибы.

Это же соединение образуется при гидролитическом распаде аргинина под действием фермента аргиназы

Многие бактерии и грибы синтезируют уреазу, могут использовать мочевину как источник азота и для синтеза белков

Бактерии, разлагающие мочевину – уробактерии

Бактерии развиваются при щелочной среде рН 9-10, что позволяет вызвать распад значительного количества мочевины до аммиака.

Представители:

Micrococcus urea,

Bacillus pasteurii,

Sporosarcina urea

Источник углерода – углеводы и соли органических кислот

Ход процесса

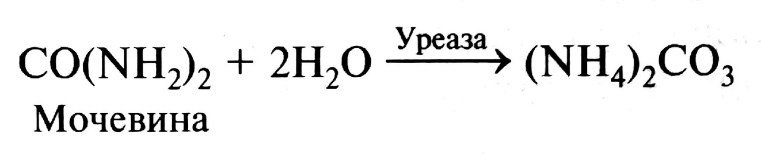

Под действием микроорганизмов, содержащих фермент уреазу, мочевина в несколько этапов превращается в аммиак и диоксид углерода:

Образующиеся на первом этапе углеаммиачная соль мало устойчиво и быстро разлагается:

![]()

Значение

Мочевина содержит 46% азота используется как удобрение

Физиологический смысл распада мочевины по-видимому сводится к переводу аминный формы азота в более легко своему аммиачную

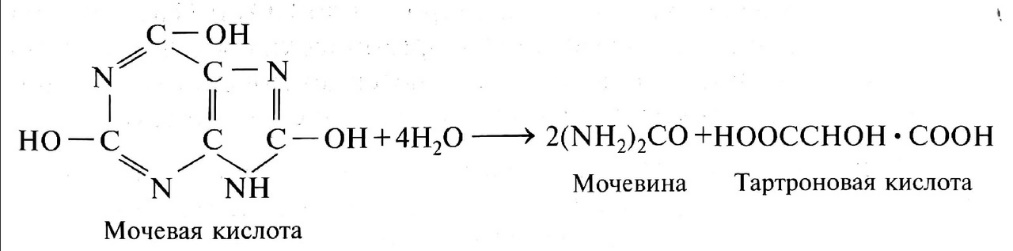

Гиппуровая кислота

Мочевая и гиппуровая кислота также играют важную роль в белковом обмене млекопитающих, пресмыкающихся, насекомых и птиц

в экскрементах змей до 90 % мочевой кислоты, в помете птиц -25%

В моче млекопитающих содержание мочевой кислоты незначительное

Разложение мочевой кислоты в местах скопления помета птиц гуано в условиях засушливого климата приводит к накоплению нитратов. Поэтому в Южной Африке, Чили, Перу есть богатые залежи нитратов

Ход процесса

Мочевая и гиппуровая кислоты быстро распадаются под влиянием гидролитических ферментов ряда микроорганизмов:

Условия, определяющие накопление аммиака в почве и навозе.

Количество азота зависит от типа почвы. В пахотном слое разных почв количество азота колеблется в широких пределах; в дерново-подзолистых, песчаных и супесчаных почвах – 0,04 – 0,08%, суглинистых и глинистых – 0,1– 0,15%. Серые лесные и черноземные почвы наиболее богаты общим азотом (0,3 – 0,5% и более). В каштановых почвах его количество колеблется от 0,1 (в светло-каштановых и бурых) до 0,2—0,25% (в темно-каштановых).

неисчерпаемым источником азота является атмосфера (среди прочих газов атмосферы на молекулярный азот приходится 78%. Однако молекулярный азот, будучи инертным газом, не может непосредственно усваиваться растениями.

фиксация молекулярного азота и пополнение запасов его в почве осуществляется двумя путями: под влиянием грозовых разрядов и с помощью определенных микроорганизмов. Под действие электрических и фотохимических реакций при грозах образуются аммиак и окислы азота, которые поступают в почву с атмосферными осадками. По данным А.В.Петербургского, в осадках всегда больше аммонийного, чем нитратного азота, и общий приход его достигает в среднем около 4кг/га*год.

Гораздо большее значение в обогащении почв азотом имеет биологическая фиксация атмосферного азота свободноживущими микроорганизмами, сине-зелеными водорослями и клубеньковыми бактериями. Потенциальные возможности симбиотических и несимбиотических свободноживущих азотфиксаторов неравноценны. Свободноживущие азотфиксирующие микроорганизмы способны при благоприятных условиях ассимилировать 10-15 кг/га*год связанного азота. Клубеньковые бактерии поглощают значительно больше азота из атмосферы. По данным Д.Н.Прянишникова , ежегодно на 1 га люцерна накапливает 300(до 500-600), клевер 150-160 (до 250-300), люпин до 150, соя до 100, вика, горох- 50-60 кг азота. Количество фиксированного азота зависит от вида бобового растения Ph почвенного раствора, величины урожая. Наиболее активно азотфиксация осуществляется в фазу цветения бобовых культур.

Некоторое количество аммонийных удобрений, а также аммония, накапливающегося при минерализации органических соединений, закрепляется почвенными минералами

Потери азота из удобрений существенно уменьшаются при использовании гранулированных и медленно растворяющихся удобрений. К ним относятся уреаформ (конденсат мочевины с формальдегидом), гранулированная мочевина с оболочкой из элементарной серы, уреа-зет (конденсат мочевины с ацетальдегидом), изобутилен-диуреа и т. д.

Минеральные азотные удобрения позволяют быстро повышать урожаи, действуя практически в год внесения в почву. Под зерновые культуры в среднем вносят около 30 кг/га минеральных азотных удобрений в год

большое внимание уделять культурам бобовых растений, которые не только обогащают почву азотом, но и дают корм, богатый белком.

Содержание органического вещества в навозе составляет 20—25%; количество питательных для растений веществ ограничивается долями процента (0,5% азота, 0,2% Р2О5 , 0,6% К2О) и около 75% воды. Органическая часть навоза в расчете на беззольную сухую массу содержит до 40% перегнойных соединений, около 30% целлюлозы и лигниноподобных веществ.

Навоз, хранившийся плотным способом, содержит значительное количество аммиачного asoia, эффективность его гораздо выше, чем при других способах хранения

Потери азота при разложении навоза во время хранения значительно сокращаются при добавлении к нему (при укладке в штабеля) фосфоритной муки в количестве 3% массы навоза.

До 40% азота находится в навозе в виде гиппуровой и мочевой кислот, но большая часть — в виде мочевины. Последняя легко гидролизуется уробактериями и многими сапротрофными бактериями. При этом образуется углекислый аммоний, который легко диссоциирует на NH3 и СО2 .

При повышенной температуре распад мочевины и карбоната аммония усиливается, поэтому при горячем способе приготовления навоза потеря азота возрастает до 30%. Правильное приготовление навоза холодным способом резко снижает потери азота. Если вместо соломенной подстилки применяют торфяную, хорошо поглощающую аммиак, то потери снижаются до нескольких процентов

В бесподстилочном навозе значительная часть азота (40—60%) содержится в форме аммиака. Поэтому при его использовании целесообразно применять ингибиторы нитрификации.

В навозе много бактерий рода Pseudomonas, представителей группы кишечной палочки и других аммонификаторов, гнилостные спорообразующие бактерии — Bacillus subtilis, В. mesentericus, В. megateriит, В. mycoides и т. д., но при холодном способе приготовления эти виды размножаются слабо.