- •1.Основные положения клеточной теории.

- •2. Типы клеточной организации. Основные отличия про- и эукариотических клеток.

- •3. Определение органелл и включений клетки, их строение и функции.

- •4. Механизмы пассивного(диффузия, осмос) и активного транспорта (мембранные насосы, экзо- и эндоцитоз).

- •5.Некроз и апоптоз. Отличительная характеристика

- •7.Этапы репликации, особенности у про- и эукариотов.

- •9. Основные этапы транскрипции, ферменты транскрипции.

- •10.Процессинг рнк у эукариот и прокариот. Альтернативный слайсинг.

- •11.Трансляция у прокариот и эукариот.

5.Некроз и апоптоз. Отличительная характеристика

Различают два вида клеточной гибели: насильственная смерть от повреждения – некроз и запрограммированная клеточная смерть – апоптоз.

Некроз.

Различают две основные разновидности некроза:

коагуляционный (сухой) некроз. При нем в клетке развивается значительный ацидоз, идет коагуляция белков и отмечается повышенное накопление кальция с агрегацией элементов цитоскелета. Очень часто наблюдается при тяжелой гипоксии, например, в кардиомиоцитах при инфаркте миокарда. Данный некроз преимущественно развивается в тканях богатых белком и кальцием и характеризуется ранними и глубокими поражениями митохондрий;

колликвационный некроз. Для него типично преобладание гидролитических процессов лизосомального аутолиза или гетеролизиса при участии фагоцитов. Очаг некроза размягчен, наблюдается накопление активных гидроксильных радикалов и эндогенное омыление клеток, что приводит к разрушению ее структур, например различных мембран.

Между коагуляционным и колликвационным некрозоми четких границ нет. Возможно, это объясняется тем, что механизмы их развития во многом общие. Ряд исследователей выделяют и так называемый казеозный (творожистый) некроз (при туберкулезе), пологая при этом, что он представляет собой комбинацию двух предыдущих типов.

Апоптоз.

Апоптоз — генетически запрограммированная гибель клеток, которая приводит к "аккуратной" разборке и удалению клеток. Морфологическими признаками этого активного процесса являются изменения клеточной мембраны ("отшнуровывание" пузырьков, так называемых апоптотических телец), распад клеточного ядра, уплотнение хроматина и фрагментация ДНК. Клетки, подвергшиеся апоптозу, распознаются макрофагами и другими фагоцитирующими клетками и быстро элиминируются Очень важно то, что при апоптозе не развивается воспалительный процесс. Другой вид гибели клеток, некроз, отличается от апоптоза тем, что он развивается в результате повреждения клеточной мембраны химическими агентами или физическими факторами. При некрозе поврежденные клетки набухают, а затем лизируются; при этом часто развивается воспалительный процесс. С помощью апоптоза осуществляется регуляция объема или, точнее, количества клеток в той или иной ткани. В особенности это касается быстро пролиферирующих клеток, таких, как клетки кроветворной системы или гепатоциты печени. Посредством апоптоза организм избавляется от ненужных, или «отработавших», клеток, например во время эмбрионального развития, при формировании нервной системы и при иммунном ответе. Путем апоптоза элиминируются трансформированные клетки, например при канцерогенной дегенерации, вирусной инфекции или необратимом повреждении ДНК в случае облучения. Примером апоптоза является шелушение кожи при солнечном загаре.

6.Строение ДНК, ее свойства и функции. Виды РНК, их структура, роль в процессе реализации наследственной информации.

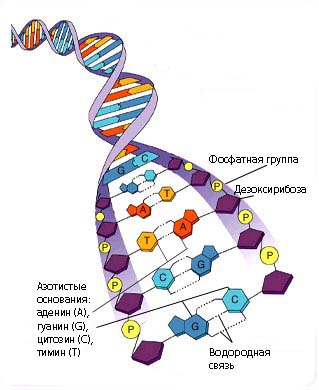

ДНК.

ДНК состоит из нуклеотидов, в состав которых входят сахар - дезоксирибоза, фосфат и одно из азотистых оснований – аденин, гуанин, тимин, цитозин. Молекулы ДНК включают две полинуклеотидные цепи, связанные между собой определенным образом. Другой важной особенностью двух полинуклеотидных цепей в молекуле ДНК является их антипараллельность:5-конец одной цепи соединяется с 3-концом другой и наоборот. Данные рентгеноструктурного анализа показали, что молекула ДНК, состоящая из двух цепей, образует спираль, закрученную вокруг своей оси. Диаметр спирали 2 нм, длина шага 3,4 нм. В каждый виток входит 10 пар нуклеотидов. Т.о. в структурной организации молекулы ДНК можно выделить первичную структуру - полинуклеотидную цепь, вторичную - две комплементарные и антипараллельные цепи и третичную структуру - трехмерную спираль.

ДНК способна к самокопированию - репликация. В процессе репликации на каждой полинуклеотидной цепи материнской молекулы ДНК синтезируется комплементарная ей цепь. В итоге из одной двойной спирали ДНК образуются две идентичные двойные спирали. Такой способ удвоения молекул, при котором каждая дочерняя молекула одну материнскую и одну вновь синтезированную цепь, называется полуконсервативным. Для осуществления репликации материнской ДНК должны быть отделены друг от друга, чтобы стать матрицами, на которых будут синтезироваться комплементарные цепи дочерних молекул. С помощью фермента геликазы двойная спираль ДНК в отдельных зонах расплетается. Образующиеся при этом одноцепочечные участки связываются специальными дестабилизирующими белками. Молекулы этих белков выстраиваются вдоль полинуклеотидных цепей, растягивая их остов и делая азотистые основания доступными для связывания с комплементарными нуклеотидами. Области расхождения полинуклеотидных цепей в зонах репликации называют репликационными вилками. В каждой такой области при участии фермента ДНК-полимеразы синтезируется ДНК двух новых дочерних молекул. В процессе синтеза репликационная вилка движется вдоль материнской спирали, захватывая все новые зоны. Конечным результатом репликации является образование двух молекул ДНК, нуклеотидная последовательность которых идентична таковой в материнской двойной спирали ДНК

Функции ДНК: 1) обеспечивает сохранение и передачу генетической информации от клетки к клетке и от организма к организму, что связано с ее способностью к репликации; 2) регуляция всех процессов, происходящих в клетке, обеспечиваемая способностью к транскрипции с последующей трансляцией.

РНК.

Рибонуклеиновая кислота (РНК) — линейный полимер, состоящий из одной цепочки нуклеотидов. Мономеры (нуклеотиды) РНК состоят из пятиуглеродного сахара — рибозы, остатка фосфорной кислоты и азотистого основания. Три азотистых основания в молекулах РНК такие же, как и у ДНК — аденин, гуанин, цитозин, а четвертым является урацил. Образование полимера РНК происходит (также как и у ДНК) через ковалентные связи между рибозой и остатком фосфорной кислоты соседних нуклеотидов.

Виды РНК.

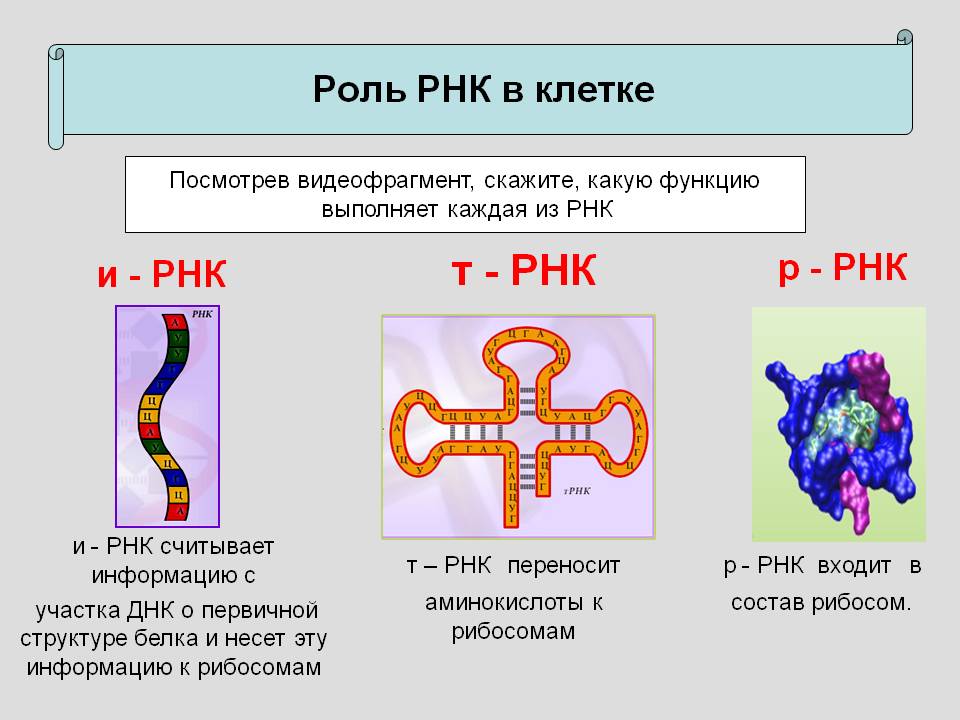

Информационные, или матричные, РНК (иРНК) составляют около 5 % всей клеточной РНК. Они синтезируются в ядре (на участке одной из цепей молекулы ДНК) при участии фермента РНК-полимеразы. Функция иРНК — снятие информации с ДНК и передача её к месту синтеза белка — на рибосомы.

Рибосомные (рибосомальные) РНК (рРНК) — синтезируются в ядрышке, входят в состав рибосом. Они участвуют в формировании активного центра рибосомы, где происходит процесс биосинтеза белка. рРНК составляют примерно 85 % всех РНК клетки.

Транспортные РНК (тРНК) — образуются в ядре на ДНК, затем переходят в цитоплазму. Они составляют около 10 % клеточной РНК и являются самыми небольшими по размеру (состоят из 70–90 нуклеотидов). тРНК транспортируют аминокислоты к месту синтеза белка на рибосоме. Для переноса каждого вида аминокислот к рибосоме нужен отдельный вид тРНК. Строение всех тРНК сходно. Их молекулы образуют своеобразные структуры, напоминающие по форме лист клевера.

Сравнительная характеристика РНК и ДНК

Признаки |

РНК |

ДНК |

Местонахождение в клетке |

Ядро, рибосомы, цитоплазма, митохондрии, хлоропласты |

Ядро, митохондрии, хлоропласты |

Местонахождение в ядре |

Ядрышко |

Хромосомы |

Строение макромолекулы |

Одинарная полинуклеотидная цепочка |

Двойной неразветвленный линейный полимер, свернутый правозакрученной спиралью |

Мономеры |

Рибонуклеотиды |

Дезоксирибонуклеотиды |

Состав нуклеотида |

Азотистое основание (пуриновое - аденин, гуанин, пиримидиновое - урацил, цитозин); рибоза (углевод): остаток фосфорной кислоты |

Азотистое основание (пуриновое - аденин, гуанин, пиримидиновое - тимин, цитозин); дезоксирибоза (углевод): остаток фосфорной кислоты |

Типы нуклеотидов |

Алениловый (А), гуаниловый (Г), уридиловый (У), цитидиловый (Ц) |

Алениловый (А), гуаниловый (Г), тимидиловый (Т), цитидиловый (Ц) |

Свойства |

Не способна к самоудвоению. Лабильна |

Способна к самоудвоению по принципу комплементарности (редупликации): А-Т, Т-А, Г-Ц, Ц-Г Стабильна |

Функции |

Информационная (иРНК) - передает код наследственной информации о первичной структуре белковой молекулы; рибосомальная (рРНК) - входит в состав рибосом; транспортная (тРНК) - переносит аминокислоты к рибосомам; митохондриальная и пластидная РНК - входят в состав рибосом этих органелл |

Химическая основа хромосомного генетического материала (гена); синтез ДНК, синтез РНК, информация о структуре белков |