i,(:r)_ К,dx Rlldx

--- R2dx

iiJ;)

[, dx |

|

• |

+ |

d1, |

(х) |

___ |

HtгId:r |

о; |

1, (х) |

|

|

dx |

|

|

|

|

|

I |

|

|

|

|

|

I |

|

|

|

|

|

L2dx |

C'dx2 |

|

|

|

G,zdx |

dx |

jz(х) + diz(х) |

|

|

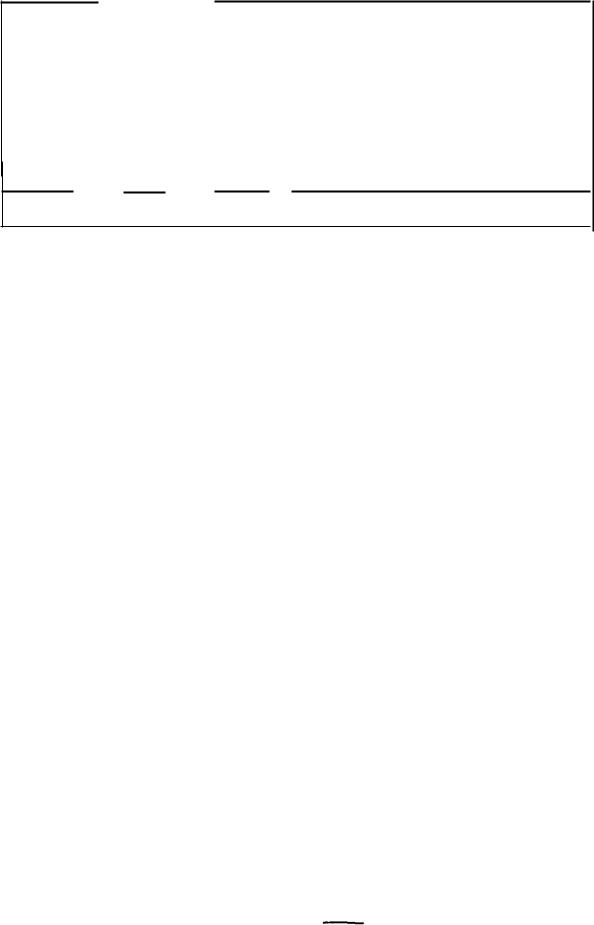

Рис. 3.24

Составим дифференциальные уравнения двухпроводной несиммет ричной линии, применяя законы Ома и Кирхгофа к эквивалентной схе

ме ее бесконечно малого элемента, как это было сделано ранее по отно

шению к симметричной или ОДНОПР090ДНОЙ линии.

Изменение напряжения на бесконечно малом участке первого про

вода складывается из падения напряжения на полном сопротивлении

провода и напряжения, наведенного в этом элементе током второго провода;

- dl\ = (R1 |

+ jroL1 ) dxi1 + (R12 + jroMl2) dxi2 , |

(3 .87) |

|

|

аналогично для второго провода

- dU2 = (R12 + jro М 1 2) dxi1 + (R2 + jroL2) dxi2'

Утечка тока с каждого провода в любом элементе линии происхо

дит как в землю за счет напряжения провода относительно земли , так

и на второй провод, если его напряжение относительно земли не равно напряжению рассматриваемого провода:

|

-di1 = (G: +jroC ; ) dxU1 + ( О {2 |

+ jroC{ 2 ) dX(U1 - U2) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

" [G{ + G 2 + jro (C; + C ; 2 » ) dxUl + [ - (G{ z + jroC{ 2 ) ] dx U2; |

-di2 |

= |

[ - (о; |

2 |

+ jro С; 2)] dxU1 |

+ |

[ О2 + G ; t + jw (С2 |

+ |

С { 2 » ) dXU2' |

Обозначим |

|

|

OI! + O'/. = Oн.'.·, |

l |

|

lJ |

|

|

|

' |

|

|

|

R i |

+ |

jro[' i = Zi i ; |

R ij + jroM j j = Zij; |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

C + C ' , = CH |

|

|

(3 . 88) |

|

|

Ои + jroCii = Yi i ; |

|

- (G1i + jwC 1 j) = У и· |

|

в принятых обозначениях уравнения двухпроводной линии будут: |

|

|

dU1 |

|

= ZII • |

• |

|

- |

|

dU2 |

= Z2} |

• |

|

• • |

|

- -dx |

|

|

dx |

|

|

|

|

|

|

|

|

11 + Z1 2 1z; |

|

|

|

|

|

|

|

|

11 + Z22 12' |

|

|

|

|

|

|

- |

|

|

= |

|

|

|

|

(3.89) |

|

|

di1 |

|

|

|

|

|

|

di2 |

У21 |

1} + У22 |

|

- - = YII U1 + Y12 U2; |

-dx |

• |

|

|

dx |

|

|

|

• |

• |

|

• |

|

|

12 ' |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

151 |

Систему (3.89) можно записать в

- |

d |

(и) |

= (Zпр) (/' |

)., |

|

|

|

dx |

|

|

матричной форме:

- |

d (i ) |

и |

. |

|

|

|

dx |

= (У з) (и) . |

|

|

|

Эта система матричных уравнений соответствует системе уравне

ний однопроводной линии (3.2) . Здесь, как и при переходе от неразветв |

ленно |

цепи к разветвленной, |

|

характеристики проводов |

Zпр |

и |

Уиз |

заменились матрицами: |

|

|

|

) |

И (уиз) = ( |

|

|

|

) . |

|

|

|

(Zпр) = ( |

Z |

Z |

2 |

У |

н |

У12 |

|

|

|

|

н |

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

Z21 |

Z22 |

|

|

У21 |

У22 |

|

|

|

|

х Продифференцировав первое и второе уравнения системы (3.89) по

и заменив производные от токов па х их значениями, взятыми из треть

его и четвертого уравнений, получим уравнение второго порядка, со держащее только напряжения

2 (И) |

( |

|

( |

|

. |

(3 . 9 1 ) |

|

Zпр) |

УНЗ |

) (и) . |

--'- - = |

|

|

|

ddx2 |

|

|

|

|

|

|

В нематричной форме уравнение (3.91) имеет вид:

Решение уравнений двухпроводной линии. Матричное уравнение

(3.91) совершенно подобно уравнению (3.3) однопроводной линии. Ис

пользование матричной формы записи позволяет формально по анало

гии между уравнениями сразу составить решение уравнения (3.91) и

результаты, полученные для двухпроводной линии, распространить

на |

линии с любым числом проводов. |

|

|

|

|

|

|

|

|

Составим решение матричного уравнения (3.91) в виде выражений |

(3.5): |

|

u (х) = А1 е - У;;> |

х + А2 |

|

|

|

х; |

|

|

|

|

е У ' " |

(3 . 93) |

|

|

|

|

1 |

|

|

|

X_A eR Х). |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

i (х) = -- (А1 е - У '" |

|

|

В этих решениях и, |

Zn |

|

|

2, 1'2, Zn |

|

|

|

|

|

|

i, A1, А |

|

матрицы. Для перехода к |

нематричной |

форме решений прежде всего- |

следует найти значения |

у |

2 и еУ;;>х. |

Последнее можно осуществить, |

пользуясь теоремой Силь |

вестра.у |

, для чего в свою очередь необходимо определить характеристи |

ческие числа матрицы 1'2 - k2, являющиеся корнями уравнения |

|

|

|

|

I |

(1'н _k |

2 |

) |

1' |

2 |

|

= |

О. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1' 1 |

|

|

М 2 |

_ k2) |

|

|

|

|

(3 . 94) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

У |

|

|

биквадратное |

и имеет |

четыре попарно сопря |

|

равнение (3.94) - |

женных корня ± k1,2' |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Опуская довольно громоздкие промежуточные выкладки, выпишем окончательные решения:

|

|

(х) |

= |

(А |

11} |

e |

- k, х + |

А |

|

|

ek' |

X |

|

U1 |

112 |

) + ( |

2 (Х) = |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

k, X |

+ |

|

и· |

( |

А |

21 1 |

е |

-- k, х + А |

212 |

е |

|

|

|

А |

|

|

|

) |

|

|

|

1_ |

|

А |

111 |

|

|

- k, Х |

|

|

|

k |

Х) + |

|

--- |

|

( |

е |

|

|

|

- 112 |

е |

, . |

|

|

ZВl |

|

|

|

|

|

|

Здесь |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Z02 = -1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

;;(Z2 -Ч2 ZI2) ; |

|

|

|

|

|

|

|

(3 . 96) |

|

|

|

|

|

|

ЧI |

= |

|

Vi2 |

|

Ч2 |

|

|

|

|

У§1 |

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Уl l - |

2 |

= |

У . l - |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(3 . 97) |

|

|

|

|

|

|

|

2"':"": |

"k-2 ; |

|

|

|

2 |

|

|

k2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Значения коэффициентов |

определены выражениями (3 .92). |

|

|

|

|

Из выражений (3.95) приУисопоставлении их с выражениями |

|

|

(3.5) |

следует, что в двухпроводной линии могут быть два типа |

падающих и |

противлением |

|

|

|

а второй тип волн - |

|

= |

|

|

|

|

|

И ВОЛНОВЫМ |

|

|

отраженных волн. Первый тип волн характеризуется километрическим |

коэффициентом |

|

распространения: |

|

|

k1 |

|

|

а,1 + j l |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

со |

|

|

ZB}' |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

соответственно величинами k 2 |

|

= а , 2 + j 2 И Z0 2 |

. |

Напряжения и токи обеих волн присутствуют |

в обо |

|

|

|

= |

их проводах линии . |

В линии, состоящей из |

|

|

проводов, |

|

|

общем слу |

чае могут существовать |

|

|

пар |

волн, |

|

характеризуемых |

|

|

различными |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

N |

|

|

|

|

|

В |

|

|

|

|

|

|

|

коэффициентами |

распространения |

и |

|

|

|

|

различными |

волновыми сопро |

|

|

|

|

N |

|

|

|

|

N |

|

|

|

|

|

|

|

|

N |

|

|

|

|

|

|

|

|

тивлениями. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Постоянные интегрирования А |

|

есть амплитуды падающих, а А |

|

отраженных волн напряжения.иКак, |

и в случае однопроводной лиj i. |

-нии, их определяют |

через напряжения и токи в начале или конце ли |

нии. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Схема замещения несимметричной двухпроводной линии. Если оп |

ределить постоянные интегрирования через напряжения |

|

и токи прово- |

дов В начале линии iJ |

1 (О), U·2 (О) , / (О) и i2 |

(О), |

|

для бесконечно длин |

ной линии, в которой имеются только падающиеТО |

волны, |

из уравнений |

(3.95) |

получим: |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

U1 (x) = Ч2l ( I -1 |

Ч I Ч2) |

{[U1 (O) -ЧI U2 (О)] + ZВI [il (О) + Ч2 i2 (о)J} е -k, х + |

|

+ |

2 ( 1 - 1]1 1]2) |

|

{[ - Ч2 U. (О) + U2 (О)] + ZВZ [Ч)1 (o) + ia (o) J) e - k• x. |

|

|

(3 . 98) |

|

|

|

|

(х) получается перестановкой индексов 1 |

|

|

|

Выражение для и2 |

|

и 2 У |

напряжений, токов и коэффициентов |

Ч. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(и |

+ |

Zi) за |

В |

выражениях, определяющих отраженные волны, |

|

меняются на (и |

|

Z/) . |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Ток волны получается делением напряжения |

на соответствующие- ZB' |

|

Уравнения несимметричной линии впервые бы- |

уН(О{о)) |

|

l!(l)• I |

|

iZ(I)I,(l)_ |

• I |

|

|

|

-- |

[J |

Z |

и"(l) |

1 |

|

|

|

- |

|

|

|

|

.l. |

|

|

|

|

|

|

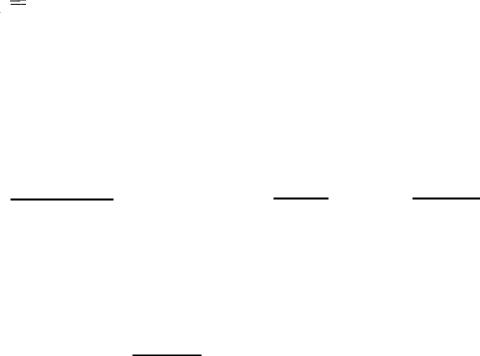

Рис. 3.26

мым трактам, характеризуемым постоянными передачи k1 и |

k2 |

И волно |

выми |

сопротивлениями Z1 |

и Z 2' превращаясь в |

|

|

|

и'(/). |

/;(/), |

U"(l) |

и i"(l) в соответствии с формулами (2); |

величины |

|

|

|

на выходе линии |

эти независимые переменные |

U'(l), U"(l), |

i'(l) и i"(l) вновь |

преоб |

разуются в |

напряжения и |

токи проводов |

U1(l), |

i1(l), |

|

U |

2 |

(l) |

и |

i2(1) |

в соответствии с формулами (1). |

|

|

|

|

|

|

Схема заме щения. В соответствии с выражениями (l), (2) |

и (3) |

со |

отношений (3.99) построена схема замещения двухпроводной линии

над |

землей как 2 (2+ 1)-полюсника (рис. 3.26, а); структура 2 (2+ 1) |

с |

|

|

|

|

3 |

|

|

в свою очередь показана на рис. 3.26, б и в; 2(2+ 1) |

полюсников 1, 2, и |

|

полю |

сник |

|

представляет собой соединение четырех трансформаторов |

|

|

|

|

|

3 |

|

|

|

|

|

соответствующими коэффициентами трансформации; |

2(2+ 1)-полюс |

ник |

2 |

есть два независимых четырехполюсника с общим заземлением; |

2(2+ 1)-полюсник |

|

то же, что и |

но включен в обратную сторону. |

|

Таким образом, схема- |

замещения3,несимметричной двухпроводной ли |

нии |

представляет собой схемы двух взаимосвязанных |

трактов пере |

дачи. |

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

Симметричная двухпроводная линия над землей или в экране. |

ДВУХ IIР ОВОДНУЮ линию, |

провода |

которой расположены вблизи земли ' |

(проводящей поверхности) и имеют одинаковые параметры, называют |

ния , |

|

Zll |

|

Z22' |

|

|

|

22' |

|

|

с и м м е т р и ч н о й . |

|

|

|

|

= |

У '1']1= 1 , '1']2= - 1 . |

|

В этом случае |

|

= |

|

|

У |

|

Выраже |

|

определяющие коэффициенты распространения волн и волновые |

сопротивления, упрощаются: |

|

II |

|

|

|

|

|

|

|

kj =· Y |

(la - lj2) ( Уl1 - У) 2) |

; |

(3 . 102) |

|

|

|

lBj |

= Y (ll l -lj2) / (УI l - Уj2) . |

(3. 1 03) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 5 5 |

ti, |

---r, |

|

-D,5 iz |

lHZ Dzш |

й! |

-1,. D,5iz |

|

-- |

|

Рис. 3.28

Это выражение получено= из формулы (3.98) подстановкой в нее значе ний 'rJl = 1 и 'rJ2 - 1 . Выражение для напряжения второго провода получается переста новкой индексов 1 и 2 у напряжений и токов выражения (3. 106) . В ли нии конечной длины амплитуды отраженных волн напряжения содер-

жат разности {и (О) -- Z{ (О)}. Амплитуды токов во всех случаях от

личаются от напряжений соответствующих волн множителем

Если к двухпроводной симметричной линии приложены симметрич- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

I/'Z B i . |

ные |

напряжения и нагрузки проводов одинаковы, то (;1 |

= - (;2 И |

i1 |

= |

- |

i2• |

При |

ЭТ9М |

|

|

|

. |

|

. |

. |

|

|

. . |

|

|

|

|

|

. |

. |

. |

|

1 |

|

. |

|

|

. |

(3 . 107) |

|

|

|

и1 |

-и2= 2и1; |

|

1- /2 = 21) ; |

и1+ и2 |

=0 ; 11 +/2 = 0 |

Земляной волны в линии нет, так как ее амплитуда равна нулю. |

Из |

уравнения (3.98). |

. |

|

|

1 . |

|

. |

] |

k |

x |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(3. 108) |

|

|

|

|

|

U1 (Х) = |

|

|

[U1 (0) + ZИl ll(0) |

|

|

|

|

|

|

|

|

Т |

|

е-- ' . |

|

|

|

|

. |

. |

. |

= |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Если И] |

И2 |

11 |

12' то междуфазовая волна отсутствует и име- |

ется только землянаяИ |

волна, при этом |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

и1 (х) =+ [Ul (О) + ZB2 i) (О)] е -k. х . |

|

(3 . 109) |

6) |

-;- |

|

k,Z, |

/(11 |

|

-;- |

- |

|

|

|

|

|

|

|

|

k,(l-I,) |

|

|

J |

IBZ |

- |

|

|

[В! |

С |

|

|

-;- |

|

|

- |

|

- |

1<2l, |

- |

- |

k2(1-1,) |

-:- |

г) |

k,Zt |

|

1Z.7·" |

/(,(l-Z,) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

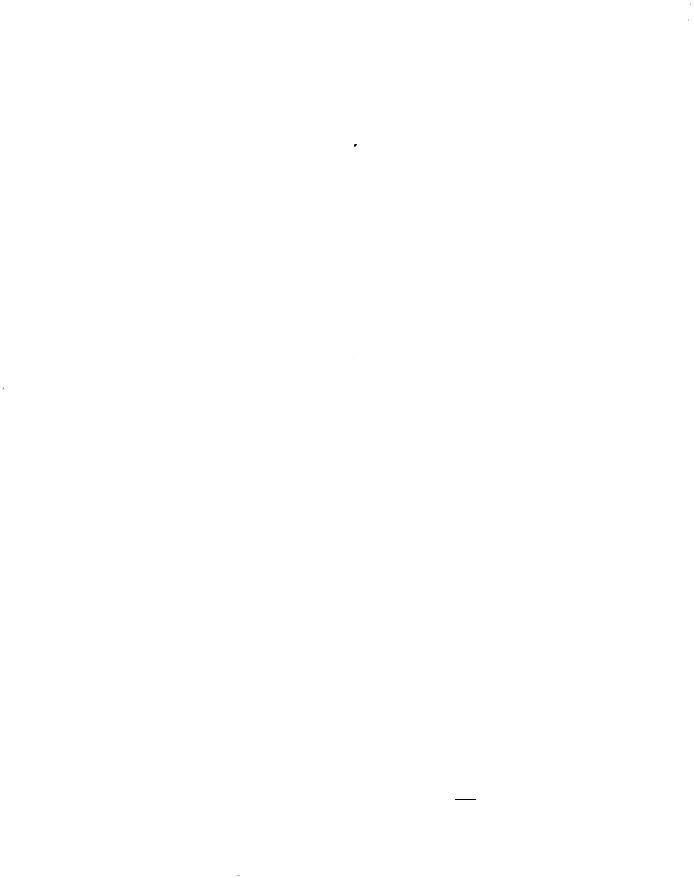

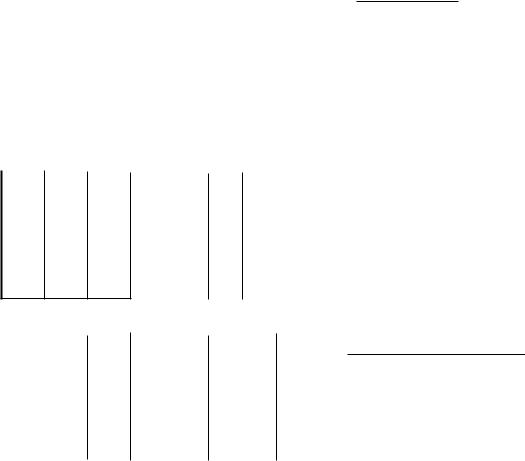

Рис. 3.29

157

Возмо жность существования волн второго типа в двухпроводной линии, расположенной над проводящей поверхностью земли, при об

рыве одного из проводов линии не вызывает полного прекращения пере

дачи энергии по ней .

|

П |

ере |

ача энерги и в условиях обрыва одного |

провода. Если генера |

тор |

д |

|

|

и приемник включены между проводами двухпроводной цепи, а |

сама цепь уединена, то при обрыве одного из проводов передача ·энер гии от генератора к приемнику прекращается полностью. При располо

жении цепи над землей или вблизи другой проводящей поверхности при обрыве одного из проводов передача энергии продолжается.

Для выяснения условий передачи энергии в этом случае удоБНо при

менить уравнения и схему замещения двухпроводной линии, рассмот ренные выше. Допустим, что=цепь симметричная, тогда ее схема заме

щения (см. рис. 3.26) при 1]1 1 и 1] 2 = - 1 преобразуется в схему,

приведенную на рис. 3.28, которую можно составить иначе (рис. 3.29, а) . Схема замещения линии с оборванным проводом приведе

на на рис. 3.29, 6.

В большинстве практических случаев затухание тракта земляной волны Re k2 значительно больше затухания тракта межпроводной вол ны Re k1. Поэтому тракт земляной волны можно считать электрически

длинным, передаваемой через него долей энергии можно пренебречь и заменить в схеме только входными сопротивлениями (рис. 3.29, в). Учитывая пересчет сопротивления автотрансформатором, получим эк вивалентную схему передачи энергии по двухпроводной цепи (рис. 3.29, г) . Последнюю схему можно применять для расчета условий передачи сигнала в аварийных случаях обрыва провода и расчета кон трольного режима рельсовых цепей .

Глава 4

ЧАСТОТНЫЕ И ВРЕМЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЦЕПЕЙ С РАСПРЕДЕЛЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ

4.1. ВОЛНОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЛИНИй ТЕЛЕМЕХАНИКИ И СВЯЗИ

ИИХ ЧАСТОТНЫЕ ЗАВИСИМОСТИ

Частотные характеристики волновых параметров линий. В устрой

ствах железнодорожной телемеханики и связи широко применяют це

пи с распределенным" параметрам" - проводные, кабельные и рель

совые линии.

В установившемся режиме гармонического переменного тока ус

ловия передачи электрической энергии по линии зависят от частоты

тока. Это влияние проявляется в отклонении параметров |

|

и |

вслед |

cтBиe поверхностного эффекта и параметра из-за |

изменения диэлект |

|

|

R |

I |

|

рических потерь. Сопротивление проводовGили рельсов R и проводн |

мость изоляции G с увеличением частоты тока растут, а индуктивность |

L уменьшается. |

|

|

|

|

|

По линиям электропередачи передают электроэнергf'lЮ |

с |

какой |

нибудь одной частотой тока, по рельсовым цепям - с |

одной или не |

сколькими фиксированными частотами тока в диапазоне от 25 до 500 Гц (в некоторых специальных видах ре.1ЬСОВЫХ цепей используют и более высокие частоты); радиоантенны, питающие их фидеры и линии СВЧ работают в относительно узкой полосе частот.

По линиям проводной связи передают разнообразные сложные сигналы. содержащие токи с различными частотами. Сигналы, посы лаемые по каждой линии связи, как прави.тЮ, занимают совместно широкую полосу частот. По стальным цепям воздушных линий связи передают сигналы с частотами до 30 кГц, по цветным цепям - до

150 |

кГц, симметричным |

парам кабелей дальней |

связи - от 12 до |

552 |

кГц и коаксиальным |

парам кабелей связи . |

от 60 кГц до 6 МГц |

и выше. |

|

|

Условия передачи сигналов по линиям во многом зависят от их

волновых параметров. ЕслиZ" цепьZп замкнуZB' та с обоих концов на согласо

ванные сопротивления = = то условия передачи полностью

опредеЛЯЮТС5i выражениями (3.30):

U (O) = U (I) eV/; i (O) = i (l) eV/; U (O) /i (O) = U (I)ji (I) = ZB '

т. е. значениями волновых параметров:

(4 . 1)

для расчета ВОЛНОВЫХ параметров линий связи и установления за

висимости их от частоты используют формулы (4. 1), значения первич ных параметров в которые подставляют с учетом зависимости их от

частоты.

Общий характер изменения волновых параметров линий связи на

примере цепи симметричного кабеля с жилами диаметром 1 ,2 мм иллю

стрируется рис. 4. 1 , а и 6 и 4.2.

На рис. 4. 1 , а и 6 и рис. 4.2 приведены частотные зависимости соот

ветственно километрического коэффициента затухания, фазовой ско рости и модуля и аргумента волнового сопротивления . Так как провода существующих линий всех типов по конструктивным соображениям

няется неравенство RIG > [/С. Этим объясняется уменьшение модуля волнового сопротивления линий с увеличением частоты и отрицатель

располагают по возможности близко друг к другу, то всегда выпол

ный знак аргумента волнового сопротивления.

Поскольку емкость от частоты не зависит, а индуктивность умень luается, изменение знака последнего неравенства с возрастанием час тоты тока может произойти только вследствие изменения R и G в том случае, если увеличение проводимости изоляции G будет превышать рост сопротивления проводов R. При больших потерях в диэлектрике может быть R/G < L/C, и тогда угол волнового сопротивления будет положительным.

В рельсовых линиях емкостной составляющей П Р ОВО)IИМОСТИ изо

яции можно пренебречь. С учетом этого их волновые параметры

|

|

|

|

|

|

|

Ze = |

|

;- R+GjroL ; |

У = Y( |

R+jroL) а . |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Поэтому аргумент..Vволнового сопротивления рельсовых линий ос |

тается |

положительным во всем диапазоне частот. |

Модуль и аргумент |

Z e , а также коэффициенты |

а и рельсовой линии с увеличением час |

тоты возрастают (рис. 4.3 и 4.4). |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

D)rx.НП//(Н |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

/ZB/OH |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

D,З |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

V |

|

/ |

v |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

I0.Ц' |

|

/ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

чОО |

.'-'- |

|

|

|

|

! |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

JOO |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

O |

|

|

|

10 |

10 |

]0 |

40 |

|

|

зи |

оо 100г,,,гц |

|

|

zoо |

|

|

|

|

|

|

|

|

lUO |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

100 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

)u;J( |

/C |

|

|

/ |

|

|

|

|

|

О |

|

|

lfJ JO |

40 50 !ОН |

|

|

|

|

|

|

v |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Z,/US |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

!о |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

J/U5 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

- 2 0 |

|

|

|

. __ |

|

|

|

{,,,Гц |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

---t--+--+I |

|

|

fHf |

---j--!V |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ни!f---t |

|

|

Рис. 4.2 |

|

L_ |

|

|

|

о |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1,0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

IP |

1и |

}fJ U |

|

.ffJ IfJН |

lfJUf, /(Гц |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Рис. 4.1