2011_Лабиринты памяти_Альманах

.pdf

130 |

Лабиринты памяти |

И. Г. увлекался русской и иностранной литературой, историей, живописью, психологией и многим другим. Он всегда был интересным собеседником. Мне очень нравилось ездить с ним в командировки, особенно в Грузию – и дело сделаем, и отдохнем, поговорим «за жизнь».

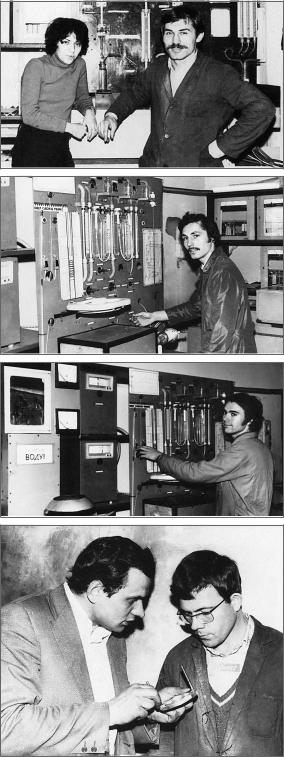

Слава Пичугина росла и крепла. Вслед за мной в его группу потянулись и другие аспиранты – Саша Царегородцев, Марэк Панэк, Андрей Лебедев, Юра Мельник, Андрей Ефимов. Вспоминаются и наши дипломники: Коля Домрачев, Саша Новожженов, Витя Сак (ныне – генеральный директор ЗАО «ЭЛКОД»), Сережа Карманенко (ныне – профессор кафедры ФЭТ), Марат Шангиреев, солнечная болгарка Светла Георгиева, аккуратные немцы из ГДР – Хорст Гампе, Матиес Унгер, Петер Шульц и многие другие. Сапфировые подложки для нас готовила Надя Митусова.

Игорь Геннадьевич был человеком жизнерадостным и физически очень сильным (кандидат в мастера спорта по водному поло). Казалось, ему сноса не будет, но…

Так уж получилось, что мы очень долго не виделись и

Серебряный век |

131 |

встретились в начале «лихих девяностых». Наука и высшая школа агонизировали. Он постарел, был очень подавлен и грустно сказал мне:

– Прихожу читать лекцию, сидят всего три человека и играют в морской бой. Наверное, от армии спасаются. Как рассказывать о полупроводниках студентам, которых интересуют только деньги и развлечения?

23 апреля 1986 г. кафедра праздновала его 50-летие. Я написал «поэму» «Князь Игорь и его нитридная дружина», начиналась она так:

Ой ты гой еси, люди добрые, Я спою сейчас песню славную, Славу дивную, легендарную По былинам нашего времени Князю Игорю свет Геннадичу, А не верите, люди добрые, Так спросите вы у отцов-дедов, Прародителей рода славного

Мирных воинов-твердотельщиков – У Владимира свет Василича, Да у Дмитрия свет Андреича,

Уж они (вот крест!) не дадут соврать!

В тридесятшестом века нашего У князей именитых Пичугиных Родилось на свет чадо дивное – Головастое, полу мужнего.

Годы кап-кап-кап, юный князь подрос, Вот накапало ...надцать с тютелькой, Ростом вышел он и в плечах широк, Сила в ём нашлась неуёмная.

И куда же деть эту силушку, Где умищу найти применение?

Думал-думал князь и пошел в ЛЭТИ, На электрофак-на-физический.

С блеском кончил курс, получил диплом, Шевельнул плечами могучими, Покорил карбид и ушел в нитрид, Что толкаться в карбидной тематике?..

Полный текст «поэмы» утерян, помню только последнюю строфу:

Славься, славься в веках, буйный Игорь-князь, Славься, гарна княжна Алексеевна, Славьтесь, доблестные дружинники, Славься, Русь – удалая, нитридная!..

С«нитридной дружиной Князя Игоря» у меня связано много ярких

итрогательных воспоминаний. Увы, их общий объем выходит за рамки этого альманаха. Светлая память Вам, Игорь Геннадьевич!

132 |

Лабиринты памяти |

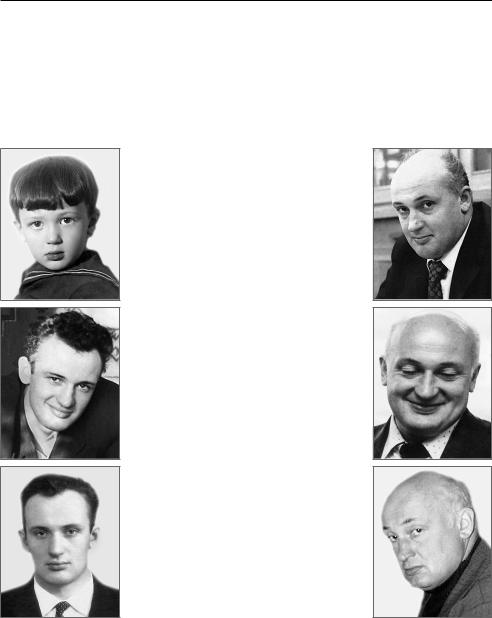

А. О. Лебедев

ИХТИАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ

Прошло много лет с того момента, как не стало И. Г. Пичугина. В последние годы он сильно сдал, глядел затравленно и был озабочен надвигающейся «голодной старостью». Что греха таить, многие талантливые люди не нашли себя в криминальнокапиталистической России. Но я запомнил его молодым и жизнерадостным.

Познакомил нас мой отец, который дружил с И. Г.

– Найдешь комнату 204, – напутствовал меня мой будущий шеф, – там будет ждать Володя Малиновский, он введет тебя в курс дела.

Комнату 204 я нашел сразу, а вот фамилию Володи запамятовал. Помнил только, что он однофамилец какого-то большого военачальника. И когда мне навстречу поднялся сумрачный тип с усталым взглядом и пшеничными усами, я поинтересовался:

–Извините, Вы Василевский?

–Почти.

–Почти Вы?

–Почти Василевский.

–Почему почти Василевский?

–Потому что Малиновский. Садись и слушай! Через пару часов шеф поинтересовался:

–Ну, как тут Андрей?

Малиновский ответил:

– Нормально. Я его пока даже ни разу не ударил. По работе я общался с Игорем Геннадьевичем редко, ибо у него было железное правило: спасение утопающих – дело рук самих утопающих. По сути, я имел с ним всего два серьезных разговора – первый, когда поступал в аспирантуру, а второй, когда ее оканчивал. До сих пор считаю, что вырабатывать навыки самостоятельной работы у подрастающего науч-

ного поколения нужно именно так.

И. Г. обладал широчайшей эрудицией и поразительной интуицией исследователя. Наша научная группа первой в Союзе синтезировала эпитаксиальные слои нитридов галлия и алюминия – тех самых материалов, статьями о которых сегодня забиты все научные журналы.

Он был доброжелательным и деликатным человеком и очень переживал, когда случались «разборки». По прошествии лет все это кажется

Серебряный век |

133 |

мелким, но тогда страсти кипели. Шеф всегда выступал в качестве «справедляка». Приходил красный, очень большой для нашей маленькой лаборатории и тактично убеждал конфликтующие стороны «зарыть топоры войны». Он всегда говорил на очень красивом, литературном

русском языке. Никогда не позволял себе грубых слов, жаргона и уж тем более «ненормативной» лексики. Для меня его речь была эталоном.

Вывести его из себя было трудно, хотя иногда случалось. Однажды мне досталось за то, что я машинально записал номер телефона на голове лошади (на плакате, который красовался над его столом). Впрочем, отходил шеф моментально.

На одном из юбилеев кафедры ДП в праздничной стенгазете сотрудник нашей кафедры К., балагур и ржун, изобразил Игоря Геннадьевича блаженствующим в ванне (подпись гласила: «В НИР-ванне!»). Нарисованный И. Г. держал в руке свою монографию и провозглашал: «Эту книгу написал я! Всем хорошим в себе я обязан этой книге!».

–Вот ботало! – беззлобно проворчал шеф, изучив газету, и тут же добавил, обращаясь ко мне: «Но умница и большой спец по жидкофазной эпитаксии! Ты обязательно покажи ему свою дипломную работу!».

Игорь Геннадьевич демонстрировал поразительную «изворотливость» ума при решении материально-технических проблем. Помню, технологические газы закончились, установки простаивают, научный контингент тоскует. Приходит Пичугин, его обступают Малиновский и Царегородцев:

–Что будем делать?

–Аргон не нужен, покупаем насосы, работаем на откачке.

В другой раз:

–Игорь Геннадьевич, насосов нет, простаиваем!

–Насосы не нужны, покупаем аргон, работаем в протоке. Безвыходных положений не бывает!

Страстью И. Г. были собаки. О них он знал все. Сам держал девочку породы курцхаар (короткошерстная легавая) по кличке Дэзи. Я ее не видел, но, говорят, собака была потрясающая: знала и выполняла около 500 команд, улавливала любую интонацию хозяина и почти говорила…

134 |

Лабиринты памяти |

В человеческом плане я сошелся с шефом на общей любви к морю и подводному плаванию. Базовый лагерь И. Г. в то время располагался в пригороде Н. Афона (Абхазия), в живописном Армянском ущелье.

Июль 1984-го. Недолгие сборы, и мы (шеф, отец и я) ночным самолетом летим в Сухуми, а оттуда первым автобусом едем в Новый Афон.

В Армянском ущелье, разоренном войной, Пичугина «все уважали, приглашали и наливали». Он мог выпить много, но никогда не пьянел. Просто выпивать ему было неинтересно: был важен собеседник. Именно в Новом Афоне, подсев вместе с шефом к двум «аксакалам», я понял, что абхазы никогда не смирятся с властью Тбилиси, узнал о насильственной сталинской грузинизации Абхазии, о сходах абхазского народа, который призывал Шеварднадзе разрешить Абхазии выйти из состава Грузии и при-

соединиться к Краснодарскому краю. Грузинский Белый Лис ответил: «Я вам покажу Краснодарский край!». Эх, Эдуард Амбросиевич!

В первый же день шеф тщательно настроил свое подводное ружье, похожее на кулацкий обрез, надел маску, трубку, ласты и ушел в море. Некоторое время он еще мелькал на горизонте, испуская при всплытии фонтаны, словно кит. Через час мы с отцом запаниковали, и я отправился на поиски. Обнаружил его сидящим на восьмиметровой глубине под камнем и поджидающим добычу. Всплыл шеф очень недовольный: крупный лобан был почти рядом, но ушел, испугавшись меня.

Надо сказать, что в молодости шеф занимался плаванием и водным поло, был кандидатом в мастера спорта. Бросив спорт, он погрузнел, но его легкие оставались в потрясающей спортивной форме. При погружении

Серебряный век |

135 |

я отставал на глубине 10 метров, а он шел все глубже и глубже и, наконец, исчезал в пучине. Кто наблюдал хотя бы раз погружение пловцаподводника, согласится, что это – фантастическое зрелище, происходящее в полном безмолвии чуждой стихии... Зато при возвращении он обычно презентовал мне

крабов и крупные раковины рапанов. Крабов мы ели вечером у костра, на дружеских посиделках с кавказскими тостами (шеф знал их в изобилии!).

Он никогда не искал дешевой популярности, не старался кому-то понравиться. Он был всегда естественен. Все, что делал, он делал по двум причинам: либо это было интересно ему самому, либо его об этом попросили. С годами, как мне сейчас кажется, вторая причина стала превалировать над первой. Думаю, это был естественный ход событий.

По слухам, задолго до моего с ним знакомства, начальство планировало забросить его в Канаду на стажировку. В связи с этим И. Г. «погружался» в английский и другие языки. Командировка сорвалась, а любовь к языкам осталась. Время от времени он извлекал из шкафа или находил у хозяйки нашей комнаты книги, обрывки журналов, проспекты на разных европейских языках и внимательно их читал. Если находил что-то интересное, радовался, как ребенок, и делился этой радостью с нами.

…Подводная охота шефа в течение нескольких дней была неудачной. Делал он все правильно – нырял в нужном месте и в нужное время, когда рыба пе-

ред ночью выходит на кормежку. Но то ли еще был не сезон и лобаны резвились вдали от берега, то ли удача отвернулась?.. В общем, пять дней пролетели, а желанной добычи все не было. Шеф сник под нашими насмешками, но продолжал упорно охотиться. И Бог вознаградил его за упорство – настал день, когда удача улыбнулась ему: крупный лобан стал нашим праздничным ужином…

136 |

Лабиринты памяти |

И. И. Зятьков

ФИЗИКА Влкб

Столь странное название этого очерка объясняется тем, что многие поколения студентов шутливо называли «Физику п/п», которую читал Юрий Михайлович Волокобинский, «Физикой Влкб».

Я воспринимаю его как Учителя. С него начинался мой (и не только мой) путь в физику полупроводников. Лекции яркие, интересные, каждое слово – открытие. Прошло много лет, но ощущения света и новизны живы до сих пор.

В начале семидесятых я как преподаватель проходил переподготовку. Занятия, в основном, проводились традиционно: лекции, семинары, лабораторные работы. Ю. М. должен был читать нам лекции по физике полупроводников. Но он сразу отказался (конечно, неофициально) от этой традиционной формы, мотивируя свое решение тем, что большинство из присутствующих сами читают студентам лекции по физике полупроводников или физике твердого тела, и предложил нам выбрать тему, которая, с одной стороны, была бы интересна всем присутствующим, а с другой – слабо освещена в литературе. Все поддержали тему диодов Ганна. Ю. М. рассказывал четыре часа: и историю вопроса, и методику эксперимента при обнаружении этого эффекта, и все остальное. Эрудиция и стиль изложения вызывали восхищение. Здесь, несомненно, сказалась активная работа Ю. М. в реферативных журналах. Как любой смертный, он не знал всего, но не стеснялся постоянно учиться. При реферировании статей (как правило, из иностранных журналов, причем языки были разные, в том числе и японский) он уточнял у коллег терминологию, выслушивал объяснения малоизвестных ему явлений или расшифровки сокращений.

К книгам Ю. М. относился трепетно. Когда в старых фондах библиотеки ЛЭТИ ликвидировали лишние экземпляры, библиотекари предложили нам отобрать нужные книги (в основном, на немецком языке). Ю. М. оказался главным заинтересованным лицом, мы с ним несколько раз ходили копаться в развалах, и он показывал редкие книги, с интересом комментируя их и с точки зрения содержания, и с точки зрения полиграфии. Особенно запомнились книги, которые мы сейчас назвали бы методическими пособиями. В те далекие времена их писали от руки красивым каллиграфическим почерком, а затем размножали на гектографе и сшивали.

Серебряный век |

137 |

ЭРУДИЦИЯ УЧЕНОГО

В 1944 г., вскоре после снятия блокады Ленинграда, Юрий Волокобинский сдал экстерном экзамены за 10-й

класс и поступил на физико-математический факультет Ленинградского политехнического института им. М. И. Ка- 29 мая 1972 г. № 19(1668)

линина, который с отличием окончил в 1950 г. Памятью о военных годах и блокаде осталась медаль «За оборону Ленинграда», врученная юноше. Его первым на-

учным руководителем, еще в студенческие годы, был член-корреспондент АН СССР Я. И. Френкель, под руководством которого Юрий выполнил дипломную работу на тему «Теория поляризации полярных жидкостей». Позднее часть этой работы была опубликована в журнале «Доклады АН СССР».

После окончания ЛПИЮ. Волокобинский получил распределение внаучноисследовательский коллектив, где участвовал в организации высоковольтной и изотопной лабораторий. Там же в 1955 г. защитил под руководством профессора Д. Н. Наследова кандидатскую диссертацию, посвященную сильноточным выпрямителям. С 1956 г. он – научный руководитель отдела, позднее реорганизованного в самостоятельный научно-исследовательский институт.

В1957 г. по рекомендации проф. Д. Н. Наследова Юрий Михайлович поступил в ЛЭТИ, где и работает по настоящее время. За этот период он самостоятельно разработал и вот уже в течение 15 лет читает курс «Физика полупроводников», поставил лабораторный практикум, в разное время читал курсы «Теория и строение полупроводников» и «Физика твердого тела».

Юрий Михайлович принимает участие в важнейших исследованиях, посвященных расчету и конструированию изоляторов, предназначенных для использования в экстремальных условиях. Его научные интересы охватывают также

исследования тонких диэлектрических и полупроводниковых пленок, изучение свойств соединений редкоземельных элементов, электрофизических свойств изоляционной и полупроводниковой керамики. Глубокие

иразносторонние знания, высокая научная и педагогическая квалификация снискали ему уважение студентов и товарищей по работе. Юрий Михайлович часто дает консультации, выступает с докладами для работников НИИ и промышленности. Нашего коллегу отличает доброжелательность, к нему легко обращаться за советом, от него всегда получаешь исчерпывающие ответы на самые сложные научные вопросы. Им подготовлено 5 аспирантов, опубликовано более 30 научных работ, из которых около половины в докладах АН. Он является одним из авторов учебника «Теория диэлектриков».

Юрий Михайлович активно участвует и в общественной жизни, несколько лет выполнял обязанности ученого секретаря совета ЭФФ по присуждению ученых степеней, а в настоящее время является членом редколлегии журнала «Известия вузов» по разделу «Энергетика».

Вфеврале 1970 г. Юрий Михайлович защитил докторскую диссертацию, посвященную теории пробоя

идиэлектрическим свойствам поликристаллических объемных и пленочных материалов.

Ю. М. Волокобинский читает курс физики полупроводников для слушателей ФПКИ и ФПКП, руководит важными научно-исследовательскими работами в области практического применения энергии электрического поля и полупроводниковой тензометрии, продолжает исследования редкоземельных соединений.

Поздравляя Юрия Михайловича с присуждением ему ученой степени доктора технических наук и избранием на должность профессора, желаем ему успехов в педагогической и научной работе.

В. Пасынков, С. Овчинников, Н. Семенов, В. Таиров

В те годы на переподготовку преподавателей государство выделяло немалые средства, и Ю. М. их достойно использовал. Мне повезло участвовать в поездке во Львов, которую он организовал. Она запомнилась не только интересными и полезными экскурсиями на предприятия и в НИИ, но и замечательной культурной программой. Чего стоило одно только посещение зала заседаний ученого совета Львовского университета, украшенного полотнами Яна Матейко! Казалось, что Ю. М. может организовать интересную экскурсию в любую организацию. Не лучшим ли повышением квалификации было в то время услышать в Физтехе из уст Ж. И. Алферова о работе полупроводникового лазера при комнатной

138 |

Лабиринты памяти |

температуре и в тот же день побывать на конференции, где П. Л. Капица рассказал, как при испытании мощного высокочастотного передатчика они сварили

вего лучах куриное яйцо и тут же съели.

Вконце шестидесятых Ю. М. представил на кафедру доклад на тему своей докторской диссертации. То, что работа достойная, сомнений не было, но, как всегда, были замечания по форме представления результатов. Казалось, через месяц-два можно ожидать защиты. Но прошло полгода, год, второй, а Ю. М. не торопился. На правах профорга я поинтересовался у него, не потеряет ли работа актуальности. Ю. М. ответил, что этого бояться не надо, так как изоляторы его конструкции много лет работают на подводныхлодках ипоказаливысокуюнадежность.Все,чтоделалЮ.М.,он делал хорошо. Результаты его кандидатской диссертации о влиянии релаксационных потерь на пробой

диэлектриков вошли в учебники, да и сам учебник «Физика диэлектриков», изданный более сорока лет тому назад, еще «не пахнет нафталином». Окружающие хотели от него большего, но у каждого свои планы… Приближалось время защиты моей диссертации, и я получил от Ю. М.

еще несколько полезных уроков. Мы долго бились над экспериментом, наконец, спустя четыре года, убедившись в надежности полученных результатов, решили их опубликовать. Послали статью в ЖТФ и … получили отрицательную рецензию. Попросили Ю. М. прочитать эту статью и дать свое заключение. Он охотно откликнулся на нашу просьбу. Через несколько дней сказал, что не видит никакого «криминала», посоветовал внести несколько исправлений (в

Серебряный век |

139 |

угоду рецензенту) и послать статью еще раз. Результат повторился. Тогда Ю. М. сказал, что спорить с рецензентом бесполезно, и посоветовал послать статью в другой журнал, что мы и сделали. Через полгода статья вышла в «J. of Applied Physics» и вызвала большой интерес исследователей из разных стран, работавших в области прыжковой проводимости. Можно было праздновать победу, но остался неприятный осадок: «криминала» Ю. М. не увидел, а вот хороша ли статья или так себе – осталось за кадром. Прошло время, и я попросил Ю. М. выслушать меня, чтобы уяснить слабые стороны нашей модели, описывающей экспериментальные результаты. Сначала он внимательно слушал, а потом откровенно заскучал. Мое недоумение разрешилось так:

–Игорь, ты уверен в эксперименте?

–Конечно!

–Вот это самое главное, а моделей можно придумать сколько угодно.

Но ведь к этому я уже давно пришел и сам, только четко сформулировать не хватало времени. Как-то сразу стало понятно «странное» поведение Ю. М. на заседаниях кафедры, когда сотрудники выступали с на-

учными докладами: меня всегда удивляло, что он не задавал «умных» вопросов. Его вопросы всегда касались деталей эксперимента, остальное он додумывал сам. Как-то сразу стало осязаемым выражение, которое часто встречается в иностранных статьях, и которое в дословном переводе звучит так: «в терминах таких-то это можно объяснить так-то». С тех пор я никогда не говорю студентам, что «это объясняется так-то», а всегда – «в рамках таких-то представлений это можно объяснить так-то». Наверное, так скучнее и менее убедительно, зато корректно.