57

Лабораторная работа № 8. Определение уровня заполнения емкости танка

Цель работы. Ознакомление с методикой определения количества наливного груза в танке в зависимости от конкретных температурных условий и свойства груза.

Общие указания. Плотность наливных грузов зависит оттемпературы,

поэтому одна и та же масса груза при разных температурах занимаетразный объем, что может привести к разливу нефтепродуктов или нерациональному использованию емкости танков.

При наливе танки необходимо заполнить так, чтобы на переходе, при повышении температуры, объем нефтепродуктов не превысил объем танка и не было его переполнения приводящего к переливу– разливу груза. Разлив нефте-

продуктов ведет к большимматериальным потерям из-за уменьшения количе-

ства груза и штрафов за загрязнения окружающей среды.

С другой стороны, при максимальной температуре на переходе в танке не должно быть пустот, т. е. при загрузке танки должны быть заполнены до максимально возможной величины. Наличие недогрузки танков (пустот) приносит материальные потери (в меньшей степени, чем разлив), так как перевозка «воздуха» не оплачивается.

Таким образом, необходимо прекратить загрузку танкера в определенный момент времени, когда его загрузка не превысила критических значений. Такая задача возникает только в том случае, когда груз в дальнейшем нагревается (из-за повышения температуры окружающей среды) и расширяется, т. е. при переходе из холодной зоны в более теплую. При переходе из теплой зоны в холодную, танкер просто загружается до своей грузоподъемности.

В любой случае танкер(отдельные танки) не загружается на весь свой объем, так как должен оставаться определенный свободный объем в расчете на расширение при «малом дыхании» (суточном расширении) танка.

Для определения момента окончания загрузки танкера необходимо определить количество Q (объем V) груза, который будет загружаться в каждый танк. В свою очередь Q (V) груза зависит от уровня заполнения отдельных танков, поэтому его определение и являетсяосновной задачей при загрузке танкера.

Для определения расчетного уровня налива груза в танке необходимо: üзнать плотность (r) при наливе и при максимальной температуре; üзнать коэффициент объемного расширения (b) наливного груза; üиметь калибровочные таблицы танков (табл. 1); üиметь надежные приборы для определения уровня груза.

Все современные танкера оборудованы дистанционными замерными устройствами, позволяющими постоянно контролировать уровень груза в танке и его температуру.

ØТемпература в танке измеряется при помощи датчиков.

Точность измерения температуры при определении количества груза на борту является наиболее важным фактором. На точность определения количества груза влияет не только разница между температурой окружающей среды и

58

температурой груза, но и время, в течение которого после окончания погрузки происходит определение температуры груза.

Таблица 1 – Калибровочные таблицы емкости танков

Высота, м |

Емкость, |

Количество |

Высота, м |

|

Емкость, |

Количество |

|||||

|

|

|

м3 |

м3 на 1 см |

|

|

|

|

м3 |

|

м3 на 1 см |

уровня |

|

пустоты |

уровня |

|

пустоты |

||||||

|

|

Танк № 1 |

|

|

|

Танк № 2 |

|

|

|||

10,949 |

0,314 |

491,32 |

0,449 |

11,275 |

0,064 |

813,91 |

0,722 |

||||

10,8 |

0,463 |

480,6 |

0,445 |

11,2 |

0,139 |

806,4 |

0,72 |

||||

10,6 |

0,663 |

466,4 |

0,44 |

11 |

0,339 |

786,5 |

0,715 |

||||

10,4 |

0,863 |

452,4 |

0,435 |

10,8 |

0,539 |

766,8 |

0,71 |

||||

10,2 |

1,063 |

438,6 |

0,43 |

10,6 |

0,739 |

747,3 |

0,705 |

||||

10 |

1,263 |

425 |

0,425 |

10,4 |

0,939 |

728 |

0,7 |

||||

9,8 |

1,463 |

411,6 |

0,42 |

10,2 |

1,139 |

708,9 |

0,695 |

||||

9,6 |

1,663 |

398,4 |

0,415 |

10 |

1,339 |

690 |

0,69 |

||||

9,4 |

1,863 |

385,4 |

0,41 |

9,8 |

1,539 |

671,3 |

0,685 |

||||

9,2 |

2,063 |

372,6 |

0,405 |

9,6 |

1,739 |

652,8 |

0,68 |

||||

9 |

2,263 |

360 |

0,4 |

9,4 |

1,939 |

634,5 |

0,675 |

||||

8,8 |

2,463 |

347,6 |

0,395 |

9,2 |

2,139 |

616,4 |

0,67 |

||||

8,6 |

2,663 |

335,4 |

0,39 |

9 |

2,339 |

598,5 |

0,665 |

||||

8,4 |

2,863 |

323,4 |

0,385 |

8,8 |

2,539 |

580,8 |

0,66 |

||||

8,2 |

3,063 |

311,6 |

0,38 |

8,6 |

2,739 |

563,3 |

0,655 |

||||

|

|

Танк № 3 |

|

|

|

Танк № 4 |

|

|

|||

10,551 |

|

0,388 |

536,79 |

0,509 |

10,951 |

|

0,098 |

|

792,59 |

|

0,724 |

10,4 |

|

0,539 |

525,2 |

0,505 |

10,8 |

|

0,249 |

|

777,6 |

|

0,72 |

10,2 |

|

0,739 |

510 |

0,5 |

10,6 |

|

0,449 |

|

757,9 |

|

0,715 |

10 |

|

0,939 |

495 |

0,495 |

10,4 |

|

0,649 |

|

738,4 |

|

0,71 |

9,8 |

|

1,139 |

480,2 |

0,49 |

10,2 |

|

0,849 |

|

719,1 |

|

0,705 |

9,6 |

|

1,339 |

465,6 |

0,485 |

10 |

|

1,049 |

|

700 |

|

0,7 |

9,4 |

|

1,539 |

451,2 |

0,48 |

9,8 |

|

1,249 |

|

681,1 |

|

0,695 |

9,2 |

|

1,739 |

437 |

0,475 |

9,6 |

|

1,449 |

|

662,4 |

|

0,69 |

9 |

|

1,939 |

423 |

0,47 |

9,4 |

|

1,649 |

|

643,9 |

|

0,685 |

8,8 |

|

2,139 |

409,2 |

0,465 |

9,2 |

|

1,849 |

|

625,6 |

|

0,68 |

8,6 |

|

2,339 |

395,6 |

0,46 |

9 |

|

2,049 |

|

607,5 |

|

0,675 |

8,4 |

|

2,539 |

382,2 |

0,455 |

8,8 |

|

2,249 |

|

589,6 |

|

0,67 |

8,2 |

|

2,739 |

369 |

0,45 |

8,6 |

|

2,449 |

|

571,9 |

|

0,665 |

8 |

|

2,939 |

356 |

0,445 |

8,4 |

|

2,649 |

|

554,4 |

|

0,66 |

7,8 |

|

3,139 |

343,2 |

0,44 |

8,2 |

|

2,849 |

|

537,1 |

|

0,655 |

Иногда для того, чтобы температура груза стабилизировалась, т. е. стала одинаковой по всей массе груза, должно пройти достаточно много времени(20

– 30 часов). На судах же замеры и подсчет груза осуществляются сразу же после окончания погрузки. Так как в грузовом танке наблюдается температурное расслоение груза, замер температуры необходимо производить на нескольких уровнях танка (не менее 2-х). В зависимости от типа судна и свойств перевозимых грузов, температурные датчики должны обеспечить точность определения

59

температуры в довольно широком диапазоне – от –10°С до +90°С.

Сейчас самыми распространенными температурными датчиками, используемые на танкерах, являются:

üрезисторные термометры; üтермисторы; üгазовые термометры;

üтермометры с наполнителем (спиртовые, ртутные и пр.).

Влияние погрешности в определении температуры груза иногда гораздо выше, чем точность некоторых термометров. Так, для грузового танка глубиной 10 метров, погрешность температуры в ±0,5°С, вызывает изменение уровня груза на ±6 мм, при минимальной точности мерительного устройства в±2 мм, а для некоторых наливных грузов, с высоким коэффициентом объёмного расширения – еще больше. В качестве наиболее точных термометров рекомендуется использовать резисторные термометры.

Максимальная температура на переходе определяется по гидрометеоро-

логическим прогнозам или по справочной литературе (Атласу океанов).

ØДля определения уровня груза в танке используют следующие виды приборов.

©Поплавковые мерительные устройства являются одним из наиболее распространенных типов мерительных устройств из-за их надежности и простоты устройства. В них чувствительным элементом является поплавок из нержавеющей стали, закрепленный на мерительной ленте. Сила тяжести, воздействующая на поплавок, частично компенсируется за счет плавучести поплавка и частично за счет специального балансировочного устройства, которое располагается в верхней части мерительной машинки.

©Эхолокационные мерительные устройства охватывают целый ряд систем, работающих по принципу эхолокации – СВЧ, ультразвуковые и т. п.. Приемник и передатчик сигналов располагаются в верхней или в нижней части танка. Принцип действия таких систем основан на измерении времени возвращения отраженного сигнала.

©Непрямой способ замеров основан на использовании устройств, которые не располагаются непосредственно в грузовых танках– береговые счетчи-

ки, или использовании метода подсчета груза на борту по осадкам судна (Draught Survey). Этот способ замеров груза применяется при перевозке крайне токсичных грузов, или же в том случае, когда использование обычных мерительных устройств не позволяет определить уровень груза в танке из-за- не обычных свойств.

©Замеры груза вручную. Каким бы точным и надежным ни было дистанционное мерительное устройство, оно, во-первых, не позволяет отбирать пробы груза, а во-вторых, мировая практика предусматривает контроль и проверку точности показаний дистанционного мерительного устройства с помощью переносного инструмента, то есть вручную.

Отбор проб и замеры уровня груза вручную производятся открытым, полузакрытым и закрытым способом (рис. 1).

üОткрытый способ – при проведении замеров уровня груза или отборе

60

проб, атмосфера танка полностью открыта в окружающую атмосферу.

Открытый |

Полузакрытый |

Закрытый |

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Уровень груза в танке

Рисунок 1 – Способы замеров и отборов проб

üПолузакрытый способ – при проведении замеров уровня груза или отбора проб, лишь часть атмосферы танка, ограниченная мерительной трубкой, контактирует с окружающей атмосферой.

üЗакрытый способ – замер уровня груза в танке и отбор проб осуществляются закрытым способом, с использованием стационарных или переносных устройств, оборудованных газовыми затворами(Vapour Locks), не допускающих проникновения паров из атмосферы танка в окружающую среду.

Каждому значению объема в калибровочной таблице (табл. 1) соответствуют значения высоты уровня груза и пустоты. Поэтому вместо калибровочных таблиц можно использовать соответствующие калиброванные шкалы уровнемеров.

В справочной литературе и в документах на груз, как правило, приводится плотность при 20°С (r20). Для ряда грузов в нормативных документах приведены таблицы изменения плотности(объема 1 т) в зависимости от температуры.

Но часто возникает вопрос определения(перерасчета) плотности для нужной температуры. Пересчет для нужной (расчетной) температуры производится по следующей формуле

rР = r + b × (t – tР),

где r и rР – соответственно плотность при известной и расчетной температуре, т/м3;

t и tР – соответственно известная и расчетная температура, °С; b – коэффициент объемного расширения груза, т/м3×град.

Коэффициенты объемного расширения наливных грузовb зависят от плотности, природы наливного груза и часто прилагаются к документам на груз.

Если известна (определена) плотность при наливе (rН) и надо определить

61

плотность при максимальной температуре (rMAX), она определяется из выражения

rMAX = rН + b × (tН – tMAX).

Порядок выполнения работы. В соответствии с заданным вариантом оп-

ределяем и выписываем из табл. 2: üномер заданного танка;

üтемпературу груза при наливе (tН), °С;

üмаксимальную температуру груза на переходе (tMAX), °С; üплотность груза по справочнику (r20), т/м3.

Таблица 2

Вари- |

№ тан- |

tН, |

tMAX, |

r20, |

Вари- |

№ тан- |

tН, |

tMAX, |

r20, |

ант |

ка |

°С |

°С |

т/м3 |

ант |

ка |

°С |

°С |

т/м3 |

1 |

1 |

0 |

21 |

0,7045 |

16 |

4 |

0 |

21 |

0,8545 |

2 |

2 |

3 |

23 |

0,7156 |

17 |

1 |

3 |

23 |

0,8656 |

3 |

3 |

6 |

22 |

0,7289 |

18 |

2 |

6 |

22 |

0,8789 |

4 |

4 |

9 |

28 |

0,7312 |

19 |

3 |

9 |

28 |

0,8812 |

5 |

1 |

12 |

25 |

0,7490 |

20 |

4 |

12 |

25 |

0,8990 |

6 |

2 |

15 |

20 |

0,7509 |

21 |

1 |

15 |

20 |

0,9009 |

7 |

3 |

13 |

27 |

0,7656 |

22 |

2 |

13 |

27 |

0,9156 |

8 |

4 |

10 |

31 |

0,7734 |

23 |

3 |

10 |

31 |

0,9234 |

9 |

1 |

14 |

26 |

0,7856 |

24 |

4 |

14 |

26 |

0,9356 |

10 |

2 |

11 |

19 |

0,7978 |

25 |

1 |

11 |

19 |

0,9478 |

11 |

3 |

7 |

13 |

0,8080 |

26 |

2 |

7 |

13 |

0,9580 |

12 |

4 |

5 |

19 |

0,8190 |

27 |

3 |

5 |

19 |

0,9690 |

13 |

1 |

10 |

29 |

0,8234 |

28 |

4 |

10 |

29 |

0,9734 |

14 |

2 |

13 |

22 |

0,8356 |

29 |

1 |

13 |

22 |

0,9856 |

15 |

3 |

17 |

25 |

0,8487 |

30 |

2 |

17 |

25 |

0,9987 |

В зависимости от значения плотности груза r20 по табл. 3 определяем ко-

эффициент объемного расширения b.

Таблица 3 – Коэффициенты объемного расширения нефтепродуктов

r |

b |

r |

b |

r |

b |

0,7000 – 0,7099 |

0,000897 |

0,8000 – 0,8099 |

0,000765 |

0,9000 – 0,9099 |

0,000633 |

0,7100 – 0,7199 |

0,000884 |

0,8100 – 0,8199 |

0,000752 |

0,9100 – 0,9199 |

0,000620 |

0,7200 – 0,7299 |

0,000870 |

0,8200 – 0,8299 |

0,000738 |

0,9200 – 0,9299 |

0,000607 |

0,7300 – 0,7399 |

0,000857 |

0,8300 – 0,8399 |

0,000725 |

0,9300 – 0,9399 |

0,000594 |

0,7400 – 0,7499 |

0,000844 |

0,8400 – 0,8499 |

0,000712 |

0,9400 – 0,9499 |

0,000581 |

0,7500 – 0,7599 |

0,000831 |

0,8500 – 0,8599 |

0,000699 |

0,9500 – 0,9599 |

0,000567 |

0,7600 – 0,7699 |

0,000818 |

0,8600 – 0,8699 |

0,000686 |

0,9600 – 0,9699 |

0,000554 |

0,7700 – 0,7799 |

0,000805 |

0,8700 – 0,8799 |

0,000673 |

0,9700 – 0,9799 |

0,000541 |

0,7800 – 0,7899 |

0,000793 |

0,8800 – 0,8899 |

0,000660 |

0,9800 – 0,9899 |

0,000528 |

0,7900 – 0,7999 |

0,000778 |

0,8900 – 0,8999 |

0,000647 |

0,9900 – 1,0000 |

0,000515 |

Для этого находим в табл. 3 столбец и строку с двумя значениямиr, между которыми попадает заданноезначение r20, и, напротив, из колонки b выбираем его значение.

62

Например, r20 = 0,9932 т/м3. Находим в табл. 3 значение r, между которыми находится значение 0,9932. Это последняя строчка третьего столбика где границы изменения r = 0,9900 – 1,0000, т. е. 0,9900 < 0,9932 < 1,0000. В сосед-

нем столбике (справа) по этой строке определяем значение b = 0,000515.

Зная температуры при наливе tН и максимальную на переходе tMAX, рассчитываем плотность при наливе rН и максимальной температуре rMAX, т/м3

rMAX = r20 + b × (20 – tMAX); rН = r20 + b × (20 – tН).

Расчеты rН и rMAX необходимо производить с той же точностью, с которой приведено b.

По калибровочным таблицам танков (табл. 1) находим для заданного танка максимальный объем (емкость) VMAX, который может занять груз при tMAX.

Для этого в табл. 1 находится заданный танк и в соответствующей колонке объема (емкости) выбирается максимальное (наибольшее) значение из всех приведенных в этом столбце.

Определяем расчетную массу груза QР при этой температуре, т

QР = VMAX × rMAX.

Так как количество (масса) груза от температуры не зависит, то можем

определить объем груза при наливе VН, м3 |

|

VН = QР / rН. |

(1) |

Для дальнейших расчетов необходимо найтитабличный объем VТ (м3), |

|

значение которого наиболее близкое к рассчитанному объему VН. |

|

По соответствующему танку вкалибровочной таблице (табл. 1) находим |

|

объем (м3), значение которого наиболее близкое к рассчитанному |

объемуVН. |

При этом возможна одна из 2 ситуаций:

1.Если VТ совпадет с VН, то VТ найдено и можно переходить к определению других табличных значений;

2.Если VТ и VН не совпадают, то нахождение VТ может производиться

«на глаз» или по ниже следующему алгоритму.

©Если VТ определено «на глаз», то выписываем его значения и можно

переходить к определению других табличных значений.

©Определение VТ по алгоритму, заключается в следующем. В табл. 1 для

заданного танка в колонке объема(емкости) находим два ближайших (соседних) объема, между которыми находится значение VН.

Обозначим меньшее из них VМ, а большее – VБ.

Сначала находим разницу DVМ между VН и нижним (меньшим) значени-

ем VМ

DVМ = VН – VМ.

После этого находим разницу DVБ между VН и верхним (большим) значе-

нием VБ

DVБ = VБ – VН. ©Если DVМ > DVБ, то VТ = VБ.

©Если DVМ < DVБ, то VТ = VМ.

©Если DVМ = DVБ, то VТ = VМ или VТ = VБ на усмотрение студента. Расчеты VН, QР, DVМ, DVБ, DV производятся с точностью до трех знаков

63

после запятой.

Например, VН = 380,37 м3, танк № 1. В калибровочной таблице (табл. 1) танка № 1 в столбике емкости значение VН попадет между 385,4 и 372,6, соот-

ветственно VБ = 385,4 м3, а VМ = 372,6 м3.

Рассчитываем DVМ = 380,37 – 372,6 = 7,77 м3 и DVБ = 385,4 – 380,37 = 5,03

м3.

Так как DVМ > DVБ (7,77 > 5,03), то VТ = VБ = 385,4 м3.

ØПосле определения VТ по строке, соответствующей его значению, определяем (выписываем) табличные значения:

üтабличного объема VТ, м3; üвысоты уровня груза hУТ, м; üвысоты пустоты hПТ, м;

üколичество м3, которое надо залить (слить) в танк, чтобы уровень груза изменился на 1 см m, м3/см.

Так как табличные значения VТ, hУТ, hПТ находятся в одной строке, то определить их значения можно не только по VТ, но и по hУТ или hПТ. Алгоритм нахождения hУТ или hПТ по известным (определенным) значениям hУ или hП, ана-

логичный нахождению VТ. |

|

Определяем приращение рассчитанного объема к табличному DV, м3 |

|

DV = VН – VТ. |

(2) |

Так как VТ может быть как больше, так и меньше VН, то значение DV мо- |

|

жет иметь как положительный (+), так и отрицательный (–) знак. |

|

Определяем приращение высоты налива, см |

|

Dh = DV / m. |

(3) |

Наличие отрицательного (положительного) знака у DV и Dh говорит о направлении действия:

©если DV и Dh имеют положительный знак, то чтобы получить изVТ, hУТ и hПТ расчетные значения, к ним надо прибавить соответствующие прира-

щение;

© если DV и Dh имеют отрицательный знак, то чтобы получить изVТ, hУТ и hПТ расчетные значения, от них надо отнять соответствующие прираще-

ние.

Тогда значение высоты уровня груза (hУ) и пустоты (hП) при наливе опре-

деляем из выражения, м

hУ = (hУТ + Dh); hП = (hПТ – Dh). (4)

При определении hУ и hП следует обратить внимание на знак и размерность величин которые слагаются или вычитаются (hУТ, hПТ и Dh).

Расчеты производятся с точностью до 1 мм, т. е. hУ, hП – до третьего знака после запятой (так как они в м), а Dh – до второго (так как оно в см). Расчеты hУ и hП производятся в метрах, поэтому hУТ, hПТ и Dh, при их определении, должны быть выражены в метрах.

ØНа практике часто встречается иобратная задача, когда замеряют hП или hУ не для загрузки танка, а для определения по результатам измерений количества принятого груза на танкер или фактического количества груза на тан-

64

кере после его перевозки морем, т. е. рассчитывают Q и V.

Для этого в калибровочной таблице (табл. 1) по hП или hУ находят, по ранее описанному алгоритму, значения hУТ, hПТ, VТ и m. Из уравнения 4 определяют Dh, а по уравнению 3 – величину DV. После чего из уравнения 2 определяется VН, а по уравнению 1 – значение QР, что и требовалось рассчитать.

Лабораторная работа № 9. Определение режимов

вентиляции грузовых помещений

Цель работы. Выработка практических навыков определения параметров воздуха в конкретном помещении до, после и в процессе его вентиляции наружным воздухом.

Общие указания. Для обеспечения сохранности груза в грузовом помещении необходимо предотвратить возможность конденсации влаги на грузе, на ограждениях помещения, создать оптимальные температурно-влажностные условия для груза.

Универсальные сухогрузные суда и портовые склады общего назначения, как правило, не имеют специальных систем обработки вентиляционного (наружного) воздуха. Единственным средством регулирования тепловлажностных параметров в грузовых помещениях являетсявентиляция их необработанным наружным воздухом.

Возможность и целесообразность вентиляции зависит отпараметров

наружного воздуха и ихсоотношения с параметрами системы«груз – трюм (склад) – воздух». Для решения любых вопросов связанные с состоянием такой системы необходимо оперативно и с достаточной точностью определять ее параметры. Наиболее динамичной составляющей этой системы являетсявоздух, и определение его параметров имеет первостепенное значение.

Приборами для определения параметров воздуха в помещениях являются

термометры и гигрометры.

Гигрометр показывает относительную влажность воздуха (j), принцип его действия основан наизменении линейного размера волоса при изменении влажности. Он прост в обращении и использовании, но его периодически необходимо калибровать при помощи измерений относительной влажностипси-

хрометром.

Определение j при помощи психрометра основано на разности температур смоченного (влажного) и сухого термометров этого прибора. Эта разность обеспечивается за счет снижения температуры смоченного термометра из-за испарения влаги с его поверхности. Чем меньше j, тем интенсивней испарение и больше разность температур.

Принцип действия психрометра основан на физических законах, поэтому точность его измерений зависит только от точности и качества его изготовления. Так, при испарении жидкость переходит в газообразное состояние при температуре ниже точки кипения. Необходимая для этого тепловая энергия (теплота испарения) соответствует теплоте парообразования. Источником ее обычно служит внутренняя энергия самой жидкости, которая в результате ис-

65

парения охлаждается.

Для измерения температуры воздуха в основном используют жидкостные термометры. При использовании психрометра его не смоченный (сухой) термометр может также служить для измерения температуры воздуха.

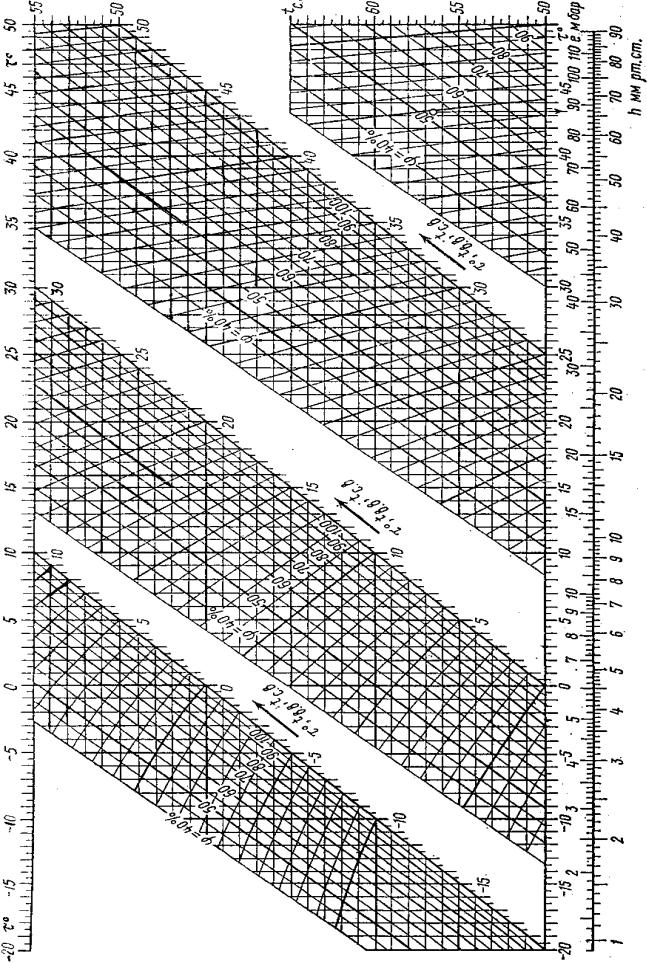

Существует несколько диаграмм зависимости температуры, относитель-

ной влажности и точки росы, но наиболее удобно пользоваться t-t диаграммой

влажного воздуха. Использование t-t диаграммы (рис. 1) позволяет определить

точку росы, калибровать (проверять точность измерения) гигрометры, определять парциальное давление пара.

Поэтому основой для определенияпараметров воздуха по показаниям психрометра, является t-t диаграмма.

На поле диаграммы(рис. 1) под углом 45° проведены градуированные прямые (цена деления 1°С) насыщенного паром воздуха (j = 100%). Параллель-

но им, через промежутки влево, нанесены наклонные прямые линии меньшого значения относительной влажности.

От этих градуированных линий через каждый градус проведены: ©горизонтально влево – прямые линии температуры воздуха (сухого –

обыкновенного термометра);

©вверх и влево – кривые линии температур смоченного (влажного) тер-

мометра; ©вертикально вверх и вниз – прямые линии, которые примыкают к за-

мыкающим (ограничивающим) поле диаграммы сверху и снизу градуированным

горизонтальными прямым линиям точек росы t.

Ниже поля диаграммы расположена градуированная горизонтальная прямая линия парциального давления водяного пара (e, h).

Точка росы (t) это такая температура, при которой достигается 100% относительная влажность (воздух максимально насыщен паром) и начинается конденсация влаги (выпадает роса).

Относительная влажность j = 100% является граничной, при которой начинается процесс конденсации. Относительная влажность не может быть более 100 %, и если температура воздуха или предметаменьше t, то происходит конденсация избыточной (более 100%) влаги в воздухе или на предмете.

Конденсация влаги в воздухе происходит из-за наличия в нем микроскопических взвешенных твердых частиц различного происхождения. Такие частицы в воздухе являются центрами конденсации или кристаллизации(образование снежинок).

ôВлага из воздуха выпадает на предметах, которые имеет температуру

равную или меньше t воздуха.

Все построения на t-t диаграмме производятся «мысленно» (не рисуются), так как любые построения и отметкипачкают диаграмму, что может привести ее в полную негодность для работы.

Значения с t-t диаграммы необходимо снимать с максимально возможной

точностью.

66

Рисунок 1 – t-t диаграмма влажного воздуха

67

Порядок выполнения работы. Работа состоит из пяти задач. В соответствии с заданным вариантом определяем по табл. 1 шифры исходных данных для каждой задачи.

Таблица 1

Вари- |

Шифр задачи № |

Вари- |

Шифр задачи № |

|

Вари- |

Шифр задачи № |

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

ант |

1 |

2 |

|

3 |

|

4, 5 |

|

ант |

1 |

2 |

3 |

|

4, 5 |

|

ант |

|

1 |

|

|

2 |

|

3 |

|

4, 5 |

|

|

||||||||||||||

1 |

|

1 |

3 |

|

10 |

|

|

5 |

|

11 |

10 |

5 |

1 |

|

3 |

21 |

|

|

5 |

|

|

1 |

|

3 |

|

10 |

|

|

||||||||||||

2 |

|

2 |

5 |

|

9 |

|

|

6 |

|

12 |

9 |

6 |

2 |

|

5 |

22 |

|

|

6 |

|

|

2 |

|

5 |

|

9 |

|

|

||||||||||||

3 |

|

3 |

5 |

|

8 |

|

|

7 |

|

13 |

8 |

7 |

3 |

|

5 |

23 |

|

|

7 |

|

|

3 |

|

5 |

|

8 |

|

|

||||||||||||

4 |

|

3 |

6 |

|

7 |

|

|

8 |

|

14 |

7 |

8 |

3 |

|

6 |

24 |

|

|

8 |

|

|

3 |

|

6 |

|

7 |

|

|

||||||||||||

5 |

|

5 |

7 |

|

6 |

|

|

9 |

|

15 |

6 |

9 |

5 |

|

7 |

25 |

|

|

9 |

|

|

5 |

|

7 |

|

6 |

|

|

||||||||||||

6 |

|

6 |

8 |

|

5 |

|

|

10 |

|

16 |

5 |

10 |

6 |

|

8 |

26 |

|

|

10 |

|

|

6 |

|

8 |

|

5 |

|

|

||||||||||||

7 |

|

7 |

9 |

|

4 |

|

|

1 |

|

17 |

4 |

1 |

7 |

|

9 |

27 |

|

|

1 |

|

|

7 |

|

9 |

|

4 |

|

|

||||||||||||

8 |

|

8 |

10 |

|

3 |

|

|

2 |

|

18 |

3 |

2 |

8 |

|

10 |

28 |

|

|

2 |

|

|

8 |

|

10 |

|

3 |

|

|

||||||||||||

9 |

|

9 |

1 |

|

2 |

|

|

3 |

|

19 |

2 |

3 |

9 |

|

1 |

29 |

|

|

3 |

|

|

9 |

|

1 |

|

2 |

|

|

||||||||||||

10 |

|

10 |

2 |

|

1 |

|

|

4 |

|

20 |

1 |

4 |

10 |

|

2 |

30 |

|

|

4 |

|

10 |

|

2 |

|

1 |

|

|

|||||||||||||

В табл. 2 по шифру исходных данных иномеру задачи находим и выпи- |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

сываем для каждой задачи: |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

üтемпературу сухого термометра психрометра tC, °С; |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||

üтемпературу влажного термометра психрометра, tВЛ °С; |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||

üтемпературу воздуха снаружи (tН) и в складе (tСК), °С; |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||

üтемпературу ограждений склада (tО) и груза (tГР), °С; |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||

üотносительную влажность воздух в помещении (j), %; |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||

üотносительную влажность воздух снаружи (jН) и в складе (jСК), %; |

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

üпропорции воздуха снаружи (NН) и воздуха в складе (NСК). |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||

Таблица 2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

Шифр |

|

Задача № 1 |

|

Задача № 2 |

|

Задача № 3 |

|

|

|

Задача № 4, 5 |

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||

|

tC |

|

tВЛ |

|

tC |

|

tВЛ |

j |

tН |

|

jН |

|

tО |

|

tГР |

|

tН |

jН |

tСК |

jСК |

NН |

NСК |

|

|

||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

1 |

|

–5 |

|

–7 |

|

–6 |

|

– |

|

45 |

–5 |

|

45 |

|

–15 |

|

–10 |

|

–5 |

|

85 |

|

0 |

|

50 |

|

1 |

|

1 |

|

|

|||||||||

2 |

|

0 |

|

–3 |

|

–4 |

|

– |

|

50 |

0 |

|

45 |

|

–10 |

|

–5 |

|

0 |

|

80 |

|

5 |

|

45 |

|

1 |

|

2 |

|

|

|||||||||

3 |

|

5 |

|

|

1 |

|

– |

|

25 |

|

50 |

5 |

|

50 |

|

–5 |

|

0 |

|

5 |

|

75 |

|

10 |

|

50 |

|

2 |

|

1 |

|

|

||||||||

4 |

|

10 |

|

|

6 |

|

|

– |

|

10 |

|

55 |

10 |

|

55 |

|

0 |

|

|

–5 |

|

10 |

|

70 |

|

15 |

|

55 |

|

2 |

|

3 |

|

|

||||||

5 |

|

15 |

|

10 |

|

8 |

|

– |

|

60 |

15 |

|

60 |

|

10 |

|

10 |

|

15 |

|

65 |

|

20 |

|

60 |

|

3 |

|

1 |

|

|

|||||||||

6 |

|

20 |

|

18 |

|

12 |

|

– |

|

65 |

20 |

|

65 |

|

15 |

|

15 |

|

20 |

|

60 |

|

25 |

|

65 |

|

3 |

|

4 |

|

|

|||||||||

7 |

|

25 |

|

18 |

|

– |

|

14 |

|

70 |

25 |

|

70 |

|

20 |

|

16 |

|

25 |

|

55 |

|

30 |

|

70 |

|

4 |

|

3 |

|

|

|||||||||

8 |

|

30 |

|

27 |

|

– |

|

17 |

|

75 |

30 |

|

75 |

|

28 |

|

25 |

|

30 |

|

50 |

|

25 |

|

75 |

|

4 |

|

5 |

|

|

|||||||||

9 |

|

33 |

|

28 |

|

15 |

|

– |

|

80 |

33 |

|

80 |

|

30 |

|

20 |

|

33 |

|

45 |

|

20 |

|

80 |

|

5 |

|

2 |

|

|

|||||||||

10 |

|

35 |

|

26 |

|

20 |

|

– |

|

85 |

35 |

|

85 |

|

33 |

|

24 |

|

35 |

|

65 |

|

26 |

|

85 |

|

5 |

|

3 |

|

|

|||||||||

ØЗадача 1. При помощи психрометра определены температура сухого |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

термометра tC |

и смоченного (влажного) tВЛ. На основании этих данных поt-t |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

диаграмме необходимо определить относительную влажностьj, точку росы t, упругость (парциальное давление) водяного пара в миллиметрах ртутного столба h и в миллибарах e.

68

Выписываем исходные данные – tC и tВЛ. На t-t диаграмме (рис. 1) находим шкалу температур (наклонная градуированная прямая линия) на которой находятся оба значения – tC и tВЛ. От точки tВЛ проводим кривую линию вверх налево, а от точки tC проводим горизонтально налево прямую линию допере-

сечения линий tC и tВЛ.

Когда точка пересечения tC и tВЛ лежит на наклонной прямой линии параллельной шкале температур, находим величину j (%), как значение, указанное на этой линии.

Если же точка пересечения tC и tВЛ не лежит на наклонной линии параллельной шкале температур, то величина j находится интерполяцией ближайших значений j, между которыми она находится. То есть пропорциональным делением отрезка прямой линии(tC), который соединяет два значения j и проведением мысленно наклонной линии, с необходимым значением j.

Из точки пересечения опускаем вертикальную линию до пересечения со шкалами t, h, e и снимаем их значения. Вертикальную линию для определения значения t можно вести как вниз, так и вверх.

Например (рис. 2). Находим шкалу температур (наклонная градуированная прямая линия (рис. 2, а линия 1)) на которой находятся оба значения – tC и tВЛ. От точки tВЛ проводим кривую линию вверх налево (рис. 2, а линия 3), а от точки tC проводим горизонтально налево прямую линию (рис. 2, а линия 2) до

пересечения линий tC и tВЛ.

Когда точка пересечения tC и tВЛ лежит на наклонной прямой линии паралельній шкалі температур (рис. 2, а линия 4), находим величину j (%), как значение, указанное на этой линии.

Если же точкапересечения не лежит на наклонной линии паралельній шкалі температур, то величина j находится интерполяцией ближайших значений j, между которыми она находится. То есть пропорциональным делением отрезка прямой линии (tC) (рис. 2, а линия 2), который соединяет два значения j и проведением мысленно наклонной линии(рис. 2, а линия 4), с необходимым значением j.

Рисунок 2 – Пример порядка построений на t-t диаграмме

69

Из точки пересечения опускаем вертикальную линию (рис. 2, а линия 5) до пересечения со шкалами t, h, e и снимаем их значения.

ØЗадача 2. Заданы tC (tВЛ) и j, необходимо найти t, h, e.

Выписываем исходные данные – tC (tВЛ) и j. На t-t диаграмме (рис. 1) находим шкалу температур на которой находится значение tС (tВЛ).

©Если задано tВЛ, то от точки tВЛ проводим кривую линию вверх налево до пересечения с наклонной прямой линией j.

©Если задано tC, то от точки tC проводим горизонтально налево прямую линию до пересечения с наклонной прямой линией j .

Из точки пересечения опускаем вертикальную линию до пересечения со шкалами t, h, e и снимаем их значения.

Например (рис. 2). Находим шкалу температур (рис. 2, а линия 1) на которой находится значение tС (tВЛ).

©Если задано tВЛ, то от точки tВЛ проводим кривую линию вверх налево (рис. 2, а линия 3) до пересечения с наклонной прямой линией j (рис. 2, а линия

4).

©Если задано tC, то от точки tC проводим горизонтально налево прямую линию (рис. 2, а линия 2) до пересечения с наклонной прямой линией j (рис. 2, а линия 4).

Из точки пересечения опускаем вертикальную линию (рис. 2, а линия 5) до пересечения со шкалами t, h, e и снимаем их значения.

ØЗадача 3. Определить, будет ли в грузовом помещении отпотевание, если его вентилировали днем воздухом с параметрамиtН и jН, а ночью температура ограждений станет tО, поверхности груза – tГР.

Выписываем исходные данные – tН, jН, tО и tГР. На t-t диаграмме (рис. 1)

находим шкалу температур на которой находитсязначение tН. От точки tН

проводим горизонтально налево прямую линию допересечения с наклонной прямой линией jН. Из точки пересечения опускаем вертикальную линию до пересечения со шкалой t и снимаем ее значение.

Например (рис. 2). Находим шкалу температур (рис. 2, а линия 1) на которой находится значение tН. От точки tН проводим горизонтально налево прямую линию (рис. 2, а линия 2) до пересечения с наклонной прямой линиейjН (рис. 2, а линия 4). Из точки пересечения опускаем вертикальную линию (рис. 2, а линия 5) до пересечения со шкалой t и снимаем ее значение.

Для того чтобы сделать выводы сравниваем tО и tГР с t. Если t больше или равна одной или обеим сразу температурам в помещении (tО и tГР), то происходит выпадение влаги (отпотевание) на этом предмете(предметах). Если же t меньше – влага не выпадает.

В протоколе указывается где выпадает влага – на грузе; на ограждениях; на ограждениях и грузе или она не выпадает вообще.

ØЗадача 4. Определить параметры смеси воздуха в складе(tСМ, jСМ, tСМ, hСМ, eСМ) после вентилирования, если в процессе вентиляции смешали две части

(NН) наружного воздуха имеющего параметрыtН и jН с тремя частями (NСК) складского воздуха с параметрами tСК и jСК.

70

Выписываем исходные данные– tН, jН, tСК и jСК. Для всех вариантов пропорция 2:3, то есть NН = 2 и NСК = 3. На t-t диаграмме (рис. 1) находим шка-

лу температур на которой находятся оба значения – tН и tСК.

¬Если на t-t диаграмме (рис. 1) нет шкалы температур на которой находятся оба значения – tН и tСК, то необходимо воспользоваться вспомогательной t-t диаграммой влажного воздуха (рис. 3).

От точки tН проводим горизонтально налево прямую линию до пересечения с наклонной прямой линиейjН. Обозначим эту точкой буквой«А». От точки tСК проводим горизонтально налево прямую линию допересечения с наклонной прямой линией jСК. Обозначим эту точкой буквой «В».

Эти точки соединяем прямой, которую делим на пять частей (так как задана пропорция NН = 2 к NСК = 3, что в сумме составляет 5). От точки, характеризующей наружный воздух (А), откладываем две части и находим точку ,С которая характеризует смесь. Откладывать необходимую пропорцию можно и от точки В. Тогда от точки, характеризующей складской воздух (В), откладываем три части и находим точку С.

Для точки С находим ближайшую наклонную прямую линию j и определяем величину jСМ.

От точки С проводимгоризонтально направо прямую линию допересечения с наклонной прямойшкалы температур на которой находится значение tСМ.

Из точки С опускаем вертикальную линию до пересечения со шкалами t,

h, e и снимаем значения tСМ, hСМ, eСМ.

Например (рис. 2). Находим шкалу температур (рис. 2, б линия 1) на которой на которой находятся оба значения – tН и tСК. От точки tН проводим горизонтально налево прямую линию(рис. 2, б линия 2) до пересечения с наклонной прямой линией jН (рис. 2, б линия 3).

Обозначим эту точкой буквой «А» (рис. 2, б). От точки tСК проводим горизонтально налево прямую линию(рис. 2, б линия 2) до пересечения с наклонной прямой линией jСК (рис. 2, б линия 3). Обозначим эту точкой буквой

«В» (рис. 2, б).

Точки А и В на рис. 2 могут меняться местами.

Эти точки соединяем прямой (рис. 2, б прямая А – В), которую делим на пять частей (так как задана пропорция NН = 2 к NСК = 3, что в сумме составляет 5). От точки, характеризующей наружный воздух (А), откладываем две части (рис. 2, б отрезок 5 линии А – В) и находим точку С, которая характеризует смесь.

Для точки С находим ближайшую наклонную прямую линиюj (рис. 2, б линия 3) и определяем величину jСМ.

От точки С проводимгоризонтально направо прямую линию(рис. 2, б линия 2) до пересечения с наклонной прямой шкалы температур (рис. 2, б линия 1) на которой находится значение tСМ.

Из точки С опускаем вертикальную линию (рис. 2, б линия 7) до пересечения со шкалами t, h, e и снимаем значения tСМ, hСМ, eСМ.

t°

t |

e, h |

71

j |

tC |

tВЛ |

t° |

h мм рт. ст. |

е м бар |

Рисунок 3 – Вспомогательная t-t диаграмма влажного воздуха

72

ØЗадача 5. Определить, будет ли происходить парообразование от смешивания наружного воздуха с воздухом в помещении, если заданы значения tН, jН и tСК, jСК, а отношение смешиваемых пропорций наружного воздухаNН и воздуха в помещении NСК.

Выписываем исходные данные – tН, jН, tСК, jСК, NН и NСК. На t-t диаграмме (рис. 1) находим шкалу температур на которой находится значение tН. От точки tН проводим горизонтально налево прямую линию допересечения с наклонной прямой линией jН и из нее опускаемвертикальную линию до пересечения со шкалой е и снимаем значения еН.

Находим шкалу температур (рис. 1) на которой находится значение tСК. От точки tСК проводим горизонтально налево прямую линию допересечения с наклонной прямой линией jСК и из нее опускаем вертикальную линию до пересечения со шкалой е и снимаем значения еСК.

Например (рис. 2). Находим шкалу температур (рис. 2, б линия 1) на которой находится значение tН. От точки tН проводим горизонтально налево прямую линию (рис. 2, б линия 2) до пересечения с наклонной прямой линиейjН (рис. 2, б линия 3). Обозначим эту точкой буквой «А» (рис. 2, б) и из нее опускаем вертикальную линию (рис. 2, б линия 7) до пересечения со шкалой е и снимаем значения еН.

Находим шкалу температур (рис. 2, б линия 1) на которой находится значение tСК. От точки tСК проводим горизонтально налево прямую линию (рис. 2, б линия 2) до пересечения с наклонной прямой линией jСК (рис. 2, б линия 3). Обозначим эту точкой буквой«В» (рис. 2, б) и из нее опускаемвертикальную линию (рис. 2, б линия 7) до пересечения со шкалой е и снимаем значения еСК.

Далее рассчитываем параметры смеси по выражениям: tСМ = (tН × NН + tСК × Nск) / (NН + NСК); еСМ = (еН × NН + еСК × NСК) / (NН + NСК).

Находим шкалу температур на которой находится значение tСМ. От точки tСМ проводим горизонтально налево прямую линию. На шкале парциальных давлений (шкале е) находим значение еСМ и от этой точки проводим вверхвертикальную прямую линию до пресечения с линией tСМ.

Например (рис. 2). Находим шкалу температур (рис. 2, б линия 1) на которой находится значение tСМ. От точки tСМ проводим горизонтально налево прямую линию (рис. 2, б линия 2). На шкале парциальных давлений(шкале е)

находим значение е и от этой точки проводим вверхвертикальную прямую

СМ

линию (рис. 2, б линия 7) до пресечения с линией tСМ.

©Если точка пересеченияна поле диаграммы, то парообразование не происходит.

©Если точка пересечения вне поля диаграммы, то происходит парообразование (конденсация избыточной влаги в воздухе).

Лабораторная работа № 10. Определение режимов

вентиляции на переходе

Цель работы. Выработка практических навыков определения параметров

73

воздуха в конкретном грузовом помещении судна на переходе и решенияво просов о целесообразности и возможности вентиляции.

Общие указания. Большие материальные потери при перевозке приносит подмочка грузов. Для обеспечения сохранности груза в грузовом помещении необходимо предотвратить возможность конденсации влаги нагрузе, на ог-

раждениях помещения, создать оптимальные температурно-влажностные условия для груза.

Универсальные сухогрузные суда в основном оборудованы только системой механической вентиляции. На некоторых судах может встречаться система

кондиционирования воздуха (осушения наружного воздуха). Полную подготовку

вентиляционного воздуха могут производить, как правило, только рефрижераторные суда. Поэтому основным способом поддержания необходимыхпараметров воздуха в отсеках универсального судна является вентиляция наружным (неподготовленным) воздухом.

На твиндечных универсальных судах разделения отсека на трюм и твиндек не обеспечивает их взаимную герметизацию. Т. е. через разделяющую их палубу проникают различные воздействия (запах, пыль, влага, вода и т. п.), но такое воздействие очень медленное. Палуба между трюмом и твиндеком в ос-

новном принимает на себя статических нагрузок. Кроме того, система рас-

пределения воздуха на судах, как правило, размещается так, чтобы обеспечить отдельную вентиляцию каждого грузового помещения. Поэтому в вопросе вентиляции трюм и твиндек можно рассматривать какразные (отдельные) помещения. При этом надо учитывать то, что условия (параметры воздуха и температура груза) в трюме и твиндеке до вентиляцииодинаковые, так как их загрузка осуществлялась в порту при одних и тех же погодных условиях.

Температура ограждений трюма определяется температурой забортной воды, т. к. в большинстве случаев почти весь трюм находитсяниже ватерлинии. Температура ограждений твиндека определяется температурами верхней палубы, которая ограничивает его сверху, и наружного воздуха, который опре-

деляет температуру надводных бортов. Общей для трюма и твиндека является температура разделяющей их палубы, которая равна температуревоздуха в отсеке (рис. 1).

Рисунок 1 – Схема распределения температур в отсеке судна

Необходимость вентиляции с точки зрения предотвращения подмочки

(выпадении влаги) определяется по соотношению значения температур пред-

74

метов (ограждений, груза и т. п.) в грузовом отсеке (ti) и точки росы воздуха (tО) в этом отсеке(трюме и твиндеке). Так как система вентиляции обладает определенной инерционностью (пока включат, пока изменятся параметры воздуха во всем помещении и т. п.) применяется так называемы «температурный запас груза» (Dt). Для большинства грузов Dt принимается равным 3°С. Нали-

чие температурного запаса груза(Dt) дает определенный запас времени для принятия мер по предотвращению подмочки. К тому же наличие Dt сглажива-

ет последствия воздействия эпизодического колебания температуры.

При вентиляции грузового помещения, в любом случае, не должны ухудшиться параметры, связанные с конденсацией влаги. Поэтому возможность вентиляции определяется посоотношению значения температур предметов

(ограждений, груза и т. п.) в грузовом помещении (ti) и точки росы наружного

воздуха (tН).

Кроме предотвращения подмочки груза, вентиляция обеспечивает необходимый для обеспечения сохранности воздухообмен, который требуют транспортные характеристики некоторых грузов. Поэтому после решения вопросов о необходимости и возможности вентиляции, возникает вопрос о целесообраз-

ности вентиляции.

По лоциям, Атласу океанов, гидрометеорологическим справочникам и долгосрочным прогнозам погоды можно до начала рейса, с достаточной достоверностью, определить параметры окружающей среды (температуру воздуха, воды и относительную влажность), сделать выводы о режимах вентиляции и произвести выбор типа судна, необходимого для перевозки.

В работе решаются вопроса: необходимости, возможности и целесооб-

разности вентиляции, а также выбора типа судна. Определение необходимых параметров осуществляется при помощи t-t диаграммы (рис. 2).

Порядок выполнения работы. В соответствии с заданным вариантом оп-

ределяем по табл. 1:

üтемпературу сухого термометра психрометра (tC), °С; üтемпературу влажного термометра психрометра (tВЛ), °С;

üтемпературу груза (tГР), верхней палубы (tП), забортной воды (tВОД) и воздуха снаружи (tВ), °С;

üотносительную влажность воздуха снаружи (j), %.

Определяем температуру ограждений трюма и твиндека (рис. 1): üограждений бортов и дна трюма – tТР = tВОД;

üпалубы, разделяющей трюм и твиндек – tР = tC; üограждений бортов твиндека – tТВ = tВ;

üпалубы, закрывающей твиндек и весь отсек (люковое закрытие) – tП. Ø1. Решение вопроса о необходимости вентиляции производится по па-

раметрам воздуха и предметов внутри отсека.

Находим на t-t диаграмме (рис. 2) шкалу температур (наклонная градуированная прямая линия) на которой находятся оба значения – tC и tВЛ. От точки tВЛ проводим кривую линию вверх налево, а от точки tC проводим горизонтально налево прямую линию до пересечения линий tС и tВЛ.

75

Рисунок 2 – t-t диаграмма влажного воздуха

76

Таблица 1

Ва- |

В отсеке, ° С |

Снаружи |

Ва- |

В отсеке, ° С |

Снаружи |

|||||||||||

ри- |

tГР |

tC |

tВЛ |

tП |

tВ, |

j, |

tВОД, |

ри- |

tГР |

tC |

tВЛ |

tП |

tВ, |

j, |

tВОД, |

|

ант |

°С |

% |

°С |

ант |

°С |

% |

°С |

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

1 |

28 |

30 |

26 |

23 |

28 |

80 |

26 |

16 |

29 |

25 |

19 |

9 |

23 |

95 |

21 |

|

2 |

18 |

20 |

17 |

15 |

18 |

75 |

16 |

17 |

18 |

15 |

10 |

9 |

13 |

90 |

11 |

|

3 |

8 |

10 |

8 |

12 |

8 |

70 |

6 |

18 |

3 |

5 |

1 |

0 |

3 |

80 |

7 |

|

4 |

29 |

29 |

23 |

32 |

27 |

65 |

25 |

19 |

25 |

24 |

18 |

15 |

22 |

75 |

20 |

|

5 |

15 |

19 |

14 |

13 |

17 |

60 |

15 |

20 |

8 |

14 |

8 |

6 |

12 |

70 |

10 |

|

6 |

4 |

9 |

6 |

2 |

7 |

55 |

5 |

21 |

2 |

4 |

2 |

4 |

2 |

65 |

8 |

|

7 |

24 |

26 |

21 |

18 |

26 |

95 |

24 |

22 |

18 |

23 |

18 |

21 |

21 |

60 |

19 |

|

8 |

12 |

16 |

10 |

14 |

16 |

90 |

14 |

23 |

9 |

13 |

9 |

10 |

11 |

55 |

9 |

|

9 |

–3 |

3 |

–1 |

3 |

6 |

85 |

4 |

24 |

1 |

2 |

–2 |

–1 |

1 |

95 |

9 |

|

10 |

20 |

22 |

15 |

18 |

25 |

80 |

23 |

25 |

18 |

22 |

16 |

10 |

20 |

90 |

18 |

|

11 |

16 |

17 |

14 |

14 |

15 |

75 |

13 |

26 |

6 |

12 |

8 |

10 |

10 |

55 |

8 |

|

12 |

10 |

7 |

5 |

5 |

5 |

70 |

5 |

27 |

1 |

2 |

0 |

0 |

0 |

65 |

7 |

|

13 |

24 |

26 |

19 |

20 |

24 |

65 |

22 |

28 |

17 |

21 |

17 |

16 |

19 |

75 |

17 |

|

14 |

13 |

16 |

12 |

10 |

14 |

60 |

12 |

29 |

9 |

11 |

6 |

10 |

9 |

90 |

6 |

|

15 |

3 |

6 |

2 |

0 |

4 |

55 |

6 |

30 |

–3 |

–1 |

–4 |

–7 |

–1 |

95 |

5 |

|

Из точки пересечения опускаем вертикальную линию до пересечения со шкалой t и снимаем значение точки росы воздуха в отсеке– tО. Вертикальную линию для определения значения t можно вести как вниз, так и вверх.

Например (рис. 3). Находим шкалу температур (наклонная градуированная прямая линия (рис. 3, линия 1)) на которой находятся оба значения – tC и tВЛ. От точки tВЛ проводим кривую линию вверх налево (рис. 3, линия 3), а от точки tC проводим горизонтально налево прямую линию(рис. 3, линия 2) до

пересечения линий tС и tВЛ.

Из точки пересечения опускаем вертикальную линию (рис. 3, линия 5) до пересечения со шкалой t и снимаем значение точки росы воздуха в отсеке – tО.

Рисунок 3 – Построения на t-t диаграмме

Сравниваем tО с температурой предметов в трюме и твиндеке, при этом может возникнуть одна их 3 следующий ситуаций:

77

1.Если (tО + Dt) < ti, то вентилировать не надо;

2.Если tО < ti £ (tО + Dt), то вентилировать рекомендуется;

3.Если tО ³ ti, то вентилировать надо.

Для трюма значения ti – tГР, tТР, tР, а для твиндека – tГР, tТВ, tР, tП. Приведенные условия расписываем отдельно для трюма, твиндека и каждого значения ti с соответствующим комментарием (не надо, рекомендуется, надо). На основании этого делаем следующие выводы:

©если для всех ti помещения – не надо, то это помещение вентилировать

не надо;

©если хотя бы для одного ti помещения – рекомендуется, то это помещение вентилировать рекомендуется;

©если хотя бы для одного ti помещения – надо, то это помещение вентилировать надо.

Ø2. Решение вопроса о возможности вентиляции производится по пара-

метрам воздуха снаружи и предметов внутри отсека.

Находим на t-t диаграмме (рис. 2) шкалу температур на которой находится значение температуры воздуха снаружи(tВ) и от нее проводимгоризонтально налево прямую линию допересечения с наклонной прямой линией относительной влажности воздуха снаружи (j).

©Если на t-t диаграмме есть наклонная прямая линия соответствующая заданной относительной влажности воздуха снаружи(j), то на ней находится точка пересечения с линией температуры воздуха снаружи(tВ). От этой точки опускаем вертикальную линию до пересечения со шкалой t и снимаем значение точки росы наружного воздуха – tН.

©Если на t-t диаграмме нет наклонной линии соответствующая заданной относительной влажности воздуха снаружи(j), то находятся две наклонные прямые линии между которыми располагается заданное значениеj. Линия температуры воздуха снаружи (tВ) проходит через эти линии. Полученный отрезок, ограниченный этими двумя наклонными линиями, разделяем так, чтобы на нем появилась точка соответствующая значениюj. От этой точки опускаем вертикальную линию до пересечения сошкалой t и снимаем значение точки росы наружного воздуха – tН.

Например (рис. 3). Находим шкалу температур (рис. 3 линия 1) на которой находится значение температуры воздуха снаружи (tВ). От точки tВ проводим горизонтально налево прямую линию(рис. 3, линия 2) до пересечения с наклонной прямой линией относительной влажности воздуха снаружи(j) (рис. 3, линия 4).

©Если есть наклонная прямая линия(рис. 3, линия 4) соответствующая заданной относительной влажности воздуха снаружи(j), то на ней находится точка пересечения с линией температуры воздуха снаружи (tВ) (рис. 3, линия 2). От этой точки опускаем вертикальную линию (рис. 3, линия 5) до пересечения со шкалой t и снимаем значение точки росы наружного воздуха – tН.

©Если нет наклонной линии соответствующая заданной относительной влажности воздуха снаружи(j), то находятся две наклонные прямые линии

78

(рис. 3, линии 6) между которыми располагается заданное значение j. Линия температуры воздуха снаружи (tВ) (рис. 3, линия 2) проводится через эти линии. Полученный отрезок А – В, ограниченный этими двумя наклонными линиями (рис. 3, линии 6), разделяем так, чтобы на нем появилась точка соответствующая значению j. От этой точки опускаем вертикальную линию (рис. 3, линия 5) до пересечения со шкалой t и снимаем значение точки росы наружного воздуха

– tН.

Сравниваем tН с температурой предметов втрюме и твиндеке, при этом может возникнуть одна их 3 следующий ситуаций:

1.Если (tН + Dt) < ti, то вентилировать можно;

2.Если tН < ti £ (tН + Dt), то вентилировать не рекомендуется;

3.Если tН ³ ti, то вентилировать нельзя.

Для трюма значения ti – tГР, tТР, tР, а для твиндека – tГР, tТВ, tР, tП. Приведенные условия расписываем отдельно для трюма, твиндека и каждого значения ti с соответствующим комментарием (можно, не рекомендуется, нельзя). На основании этого делаем следующие выводы:

©если для всех ti помещения – можно, то это помещение вентилировать

можно;

©если хотя бы дляодного ti помещения – не рекомендуется, то это помещение вентилировать не рекомендуется;

©если хотя бы для одного ti помещения – нельзя, то это помещение вентилировать нельзя.

Ø3. Решение вопроса о целесообразности вентиляции производится на основании ранее сделанных выводах о необходимости и возможности венти-

ляции. При этом могут возникнуть следующие ситуации:

©если вентиляция не нужна, но возможна или невозможна и не рекомендуется – то она не производится;

©если вентиляция рекомендуется или нужна и возможна – то она производится;

©если вентиляция нужна или рекомендуется, но невозможна или не ре-

комендуется – то решается вопрос до каких параметров необходимо изменить вентиляционный воздух.

В первых двух случаях для перевозки подходит любоеуниверсальное сухогрузное судно.

Для последнего случая производимрасчет о возможности изменения параметров воздуха. Для этого определяем то минимальное значение tmin, которое позволит осуществить вентиляцию, °С

tMIN = min {ti} – 3.

Для трюма значения ti – tГР, tТР, tР, а для твиндека – tГР, tТВ, tР, tП. Приведенные условия расписываем отдельно для нужного помещения(трюма, твин-

дека).

Находим по t-t диаграмме (рис. 2) шкалу температур на которой находится значение tВ. От точки tВ проводим горизонтально налево прямую линию. На шкале t находим значение tMIN через которое проводим вверх или внизвер-

79

тикальную линию до пересечения с прямойtВ. Для точки пересечения определяем влажность воздуха j, т. е. минимальную допустимую влажность наружно-

го воздуха jMIN.

Например (рис. 3). Находим шкалу температур (рис. 3 линия 1) на которой находится значение tВ. От точки tВ проводим горизонтально налево прямую линию (рис. 3, линия 2). На шкале t находим значение tMIN через которое проводим вверх или вниз вертикальную линию (рис. 3, линия 5) до пересечения с прямой tВ. Для точки пересечения определяем влажность воздухаj (рис. 3, линия 4), т. е. минимальную допустимую влажность наружного воздуха jMIN.

Определяем разницу (Dj) между этим значением(jMIN) и фактической влажностью наружного воздуха j, % (табл. 1)

Dj = j – jMIN.

На основании значения Dj производим выбор типа судна:

©если Dj £ 15, то подходит универсальное сухогрузное судно с конди-

ционером;

©если Dj > 15, то нужно рефрижераторное судно.

Все выводы и расчеты по всем решаемым вопросам приводятся в прото-

коле.

Лабораторная работа № 11. Определение массы

гигроскопических грузов

Цель работы. Привить умение учитыватьизменение массы насыпного груза при изменении его влажности.

Общие указания. Влажность насыпных грузов строго регламентирует-

ся, так как повышенная влажность приводит к ихпорче, а иногда к самовозгоранию. Даже незначительное изменение влажности, при достаточно больших объемах перевозимого груза, приводит к значительному расхождению фактического (определенного при выгрузке) количества (QК) груза с погруженным (указанным в документах) (QН). Такое расхождение, при незнании этой особенности насыпных грузов, может вызвать вопросы о«недостаче» или даже «контрабанде» груза. Насыпные грузы являются гигроскопическими и для них, как и других гигроскопических, нормы естественной убыли не устанавливаются.

Влажность большинства насыпных грузов (особенно зерна) может изменяться по многим причинам: поглощения влаги из окружающей среды, испаре-

ние, дыхание, прорастание, дозревание и т. д.

Зерно различных культур обладает способностью поглощать(сорбировать) из окружающей среды пары различных веществ и газы, т. е. обладает сорбционной емкостью. Пары и газы при определенных условиях могут полностью или частично улетучиваться из зерновой массы (десорбция) в окружающее пространство. Особое значение в практике хранения и всех операций с зерном имеет гигроскопичность, т. е. способность зерна к сорбции и десорбции паров воды.

В зависимости от относительной влажности воздуха и влажности на-

80

сыпного груза часть воды испаряется из него(десорбция) или, наоборот, поглощается (сорбция). Через определенное время между количеством воды в грузе и относительной влажностью воздухаустанавливается равновесие. В момент равновесия упругость водяного пара в воздухе равна упругости пара над

поверхностью груза, поэтому не происходит его усушка или увлажнение. Такое

равновесие устанавливается не сразу. Обмен влагой особенно энергично проходит в первые сутки и продолжается интенсивно в течение первыхтрех суток. Окончательное равновесие может установиться спустя почти месяц, а иногда и более. Чем выше относительная влажность воздуха, тем выше упругость водя-

ных паров и тембольше соответствующая ей равновесная влажность груза.

Значение равновесной влажности также зависит от температуры груза и воздуха, а также от особенностей анатомического строения и химического состава зерна. Равновесная влажность зерна злаковых культур практически колеблется в пределах от7% при относительной влажности воздуха15÷20% до 33÷36% при относительная влажности воздуха 100%.

На практике влажность груза определяют с помощью стандартныхвла-

гомеров или путем взвешивания проб зерна до и после его сушки, с проведением соответствующих расчетов.

В данной работе рассматривается изменение влажности насыпного груза связанное только с его гигроскопическими свойствами.

Влажность насыпного груза при погрузке (wН) и при выгрузке (wК) в этом случае зависит от относительной влажности воздуха при погрузке (jН) и при

выгрузке (jК) или в начале и в конце хранения или перевозки.

В работе расчеты производятся отдельно для трех видов насыпных гру-

зов: пшеницы, ржи и ячменя.

Порядок выполнения работы. В соответствии с заданным вариантом оп-

ределяем по табл. 1:

üусловное количество груза Q, т;

üначальную относительную влажность воздуха (погрузка) jН, %; üконечную относительную влажность воздуха (выгрузка) jК, %. Таблица 1

Вари- |

Q, т |

jН, |

jК, |

Вари- |

Q, т |

jН, % |

jК, |

Вари- |

Q, т |

jН, |

jК, |

|

ант |

% |

% |

ант |

% |

ант |

% |

% |

|||||

|

|

|

|

|||||||||

1 |

2000 |

10 |

40 |

11 |

4500 |

65 |

55 |

21 |

7600 |

35 |

65 |

|

2 |

3000 |

20 |

45 |

12 |

5500 |

90 |

65 |

22 |

8600 |

40 |

55 |

|

3 |

4000 |

30 |

50 |

13 |

6500 |

80 |

70 |

23 |

9600 |

45 |

50 |

|

4 |

5000 |

40 |

60 |

14 |

7500 |

85 |

75 |

24 |

2200 |

50 |

60 |

|

5 |

6000 |

50 |

70 |

15 |

8500 |

90 |

80 |

25 |

3200 |

55 |

75 |

|

6 |

7000 |

60 |

75 |

16 |

9500 |

50 |

10 |

26 |

4200 |

60 |

70 |

|

7 |

8000 |

15 |

80 |

17 |

3600 |

40 |

15 |

27 |

5200 |

65 |

80 |

|

8 |

9000 |

25 |

85 |

18 |

4600 |

35 |

20 |

28 |

6200 |

70 |

90 |

|

9 |

2500 |

35 |

90 |

19 |

5600 |

40 |

25 |

29 |

7200 |

75 |

90 |

|

10 |

3500 |

45 |

85 |

20 |

6600 |

60 |

30 |

30 |

8200 |

80 |

85 |

Так как в работе заданоусловное количество груза, то рассчитываем на-

81

чальное количество (погрузка) каждого вида груза Q Н, т:

пшеница: QН = 1,2 × Q;

рожь: QН = 1,5 × Q;

ячмень: QН = 1,8 × Q

ØСначала произведем расчет для пшеницы.

В табл. 2 находим столбец со значением относительной влажности воздуха при погрузке (начало) jН и строку с необходимым видом (названием) гру-

за, на пересечении определяем начальную влажность зерна wН. Аналогично по относительной влажности воздуха привыгрузке (конец) jК находим конечную влажность зерна wК.

Таблица 2 – Равновесная влажность зерна w при различной j воздуха

Вид груза |

|

|

Относительная влажность воздуха j, % |

|

|

|||||||

10 |

20 |

30 |

40 |

50 |

60 |

70 |

75 |

80 |

85 |

90 |

||

|

||||||||||||

Пшеница |

6,6 |

8,4 |

9,5 |

10,9 |

12,2 |

13,4 |

14,8 |

15,3 |

17,7 |

18,6 |

20,4 |

|

Рожь |

6,9 |

8,2 |

9,6 |

10,9 |

12,2 |

13,5 |

15,1 |

16,2 |

17,5 |

19,3 |

21,6 |

|

Ячмень |

5,5 |

7,2 |

8,8 |

10,2 |

11,4 |

12,5 |

14,0 |

15,2 |

17,0 |

19,5 |

22,6 |

|

Если необходимой влажности воздуха (j) нет в табл. 2, то искомое значение влажности зерна (w) определяется как среднее между двумя ближайшими.

Производим определение количества груза на момент выгрузки QК, т

QК = QН × (100 + wК) / (100 + wН).

ØРасчет повторяем по оставшимся видам грузов (рожь и ячмень).

Лабораторная работа № 12. Подготовка танков к

наливу

Цель работы. Привить умение организации работ по подготовке танков к смене нефтепродуктов.

Общие указания. Порядок подготовки танков для смены нефтепродуктов в данной работе производится в соответствии с ГОСТ1510-84 «Маркировка, упаковка, транспортировка и хранение нефти и нефтепродуктов». Общие по-

ложения и методика подготовки танков к наливу других наливных грузов прин-

ципиально не отличаются от приведенной.

Очистка металлических поверхностей грузовых танков нефтеналивных судов представляет собойсовокупность ряда сложныхфизических и химических процессов, высокая результативность которыхзависит от конструктивных и технологических параметров оборудования, режимов механизированной

мойки и свойств применяемых моющих веществ.

Существенное значение имеет определение степени чистоты поверхности грузовых танков при перевозке различных видовнефтепродуктов и других грузов. Под чистотой поверхности следует понимать такое ее состояние, при котором остаточное количество загрязнения не влияет на качество после-

дующего груза в каждом конкретном случае. Чистота поверхности грузового танка является переменной величиной, зависящей от требований, предъявляемых к качеству перевозимого груза. Качество нефтепродуктов находится в

82

прямой зависимости от химического состава, условий хранения, транспортировки, состояния поверхности грузовыхемкостей. Некачественная очистка

емкостей из-под остатков нефтепродукта другого сортаускоряет процессы превращения продуктов окисления в смолистые вещества.

Плохо подготовленные поверхности стальных грузовых емкостей без за-

щитных лакокрасочных покрытий при смене груза могутзагрязнять нефтепродукт остатками предыдущего груза, продуктами его окисления, механичес-

кими примесями и продуктами коррозионного разрушения судовых корпусных сталей. Поэтому, вид загрязнения поверхностей грузовых танков влияет навы-

бор типа моющего средства, технологического режима мойки.

Состав загрязнения и его свойства зависят от вида и сорта перевозимого груза, срока эксплуатации судна, длительности рейса, технологических ре-

жимов мойки, очистки и выборки (удаления) остатков из емкостей, регулярности и тщательности очистки поверхностей грузовых танков от образовавшихся отложений, условий приема балласта в грузовые емкости.

Основными способами очистки поверхностей грузовых танков от остатков ранее перевозимого груза и других видов загрязнения является: химико-

механизированная мойка; механизированная мойка водой; механизированная мойка водными растворами моющих химических препаратов.

Качество очистки зависит от механическойсилы удара струи и темпе-

ратуры моющего раствора. Однако есть определенные трудности, связанные с утилизацией промывочных вод с танкеров. Поэтому применение моющих средств, при мойке танков нефтеналивных судов, разрешается только соответ-

ствующими нормативно-техническими документами.

Кроме того, встречаются ситуации, когда перевозка одного груза после другого невозможна (запрещена). Поэтому в основном применяется поэтапная смена перевозимых нефтепродуктов, без специальной (или минимальной) обработки (подготовки) танков.

Порядок выполнения работы. В соответствии с заданным вариантом оп-

ределяем по табл. 1 шифры грузов. Таблица 1

Ва- |

Шифр грузов |

Ва- |

Шифр грузов |

Ва- |

Шифр грузов |

Ва- |

Шифр грузов |

риант |

|

риант |

|

риант |

|

риант |

|

1 |

1, 9, 17, 25 |

9 |

1, 9, 24, 27 |

17 |

2, 12, 17, 29 |

25 |

1, 16, 24, 30 |

2 |

2, 10, 18, 26 |

10 |

3, 11, 23, 28 |

18 |

4, 9, 18, 30 |

26 |

2, 15, 23, 29 |

3 |

3, 11, 19, 27 |

11 |

5, 13, 22, 29 |

19 |

6, 11, 19, 25 |

27 |

3, 14, 22, 28 |

4 |

4, 12, 20, 28 |

12 |

7, 15, 21, 30 |

20 |

8, 13, 20, 26 |

28 |

4, 13, 21, 27 |

5 |

5, 13, 21, 29 |

13 |

2, 10, 20, 25 |

21 |

1, 15, 21, 27 |

29 |

5, 12, 20, 26 |

6 |

6, 14, 22, 30 |

14 |

4, 12, 19, 26 |

22 |

3, 10, 22, 28 |

30 |

6, 11, 19, 25 |

7 |

7, 15, 23, 25 |

15 |

6, 14, 18, 27 |

23 |

5, 14, 23, 29 |

31 |

7, 10, 18, 26 |

8 |

8, 16, 24, 26 |

16 |

8, 16, 17, 28 |

24 |

7, 16, 24, 30 |

32 |

8, 9, 17, 27 |

По шифру грузов из табл. 2 определяем (выписываем) виды перевозимых

нефтепродуктов.

Предъявленные к перевозке четыре вида нефтепродуктов заносим в головку и боковик табл. 3, т. е. вместо «груз 1» , «груз 2» и т. д. записываем в

83

строку и столбец наименование конкретных нефтепродуктов. Т. о. в табл. 3 получаем 12 пар грузов – «остаток – подлежит наливу», для которых определяем порядок подготовки к смене нефтепродуктов.

Таблица 2

Шифр |

|

|

Наименование |

|

Шифр |

Наименование |

||

1 |

Авиабензин |

|

16 |

Мазут сернистый |

|

|||

2 |

Изооктан |

|

|

17 |

Топливо моторное |

|||

3 |

Алкилбензол |

|

18 |

Мазут флотский |

|

|||

4 |

Топливо |

-Т2 |

|

19 |

Полугудрон |

|

||

5 |

Нефтяная |

ароматика |

|

20 |

Трансформаторное |

масло |

||

6 |

Топливо |

ТС-1 |

|

21 |

Моторные |

масла |

|

|

7 |

Бензин |

этилированный |

|

22 |

Трансмиссионное |

масло |

||

8 |

Бензин неэтилированный |

|

23 |

Швейное |

масло |

|

||

9 |

Бензин-растворитель |

|

24 |

Турбинное |

масло |

|

||

10 |

Керосин |

тракторный |

|

25 |

Судовые масла |

|

||

11 |

Керосин |

осветительный |

|

26 |

Автомобильные масла |

|||

12 |

Дизельное топливо |

|

27 |

Машинные дистилляты |

||||

13 |

Масло |

соляровое |

|

28 |

Масло осевое |

|

||

14 |

Нефть |

сырая |

|

29 |

Индустриальное масло |

|||

15 |

Мазут малосернистый |

|

30 |

Масло зеленое |

|

|

|

Таблица 3 |

|

Подлежит наливу |

|

||

Остаток |

|

|

||||

Груз 1 |

Груз 2 |

|

Груз 3 |

Груз 4 |

||

|

Груз 1 |

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

Груз 2 |

|

|

|

|

|

|

Груз 3 |

|

|

|

|

|

|

Груз 4 |

|

|

|

|

|

|

Для этого в табл. 4 находим строку с наименованием нефтепродукта, |

|||||

подлежащего наливу и столбец, соответствующий слитому продукту (остаток). |

||||||

На их пересечении находится искомый шифр операции по подготовке танков, |

||||||

который заносим в соответствующую ячейку табл. 3. |

|

|||||

|

Под табл. 3 приводим пояснения (описание действий) к приведенным в |

|||||

этой таблице кодам. |

|

|

|

|

|

|

|

Если код (шифр) имеет верхний индекс (как степень), то его описание то- |

|||||

же приводится в работе. |

|

|

|

|

||

|

Если индекс |

меняет основной код, |