- •Лабораторнаяработа№1

- •Что такое гидролиз

- •Реакция образования сахаров при гидролизе растительного сырья разбавленными кислотами

- •Усредненный химический состав гидролизата:

- •Что относится к редуцирующим веществам в гидролизате.

- •На чем основан метод определения редуцирующих веществ (рв). Уравнение реакции

- •Установка для определения рв. (Описание эбулиостата)

- •Аппаратура.

- •Приготовление реактивов Фелинга.

- •Установка титра меднощелочного раствора.

- •Ход анализа

- •Лабораторнаяработа№ 2

- •Реакции образования органических кислот в гидролизате.

- •На чем основан метод определения летучих органических кислот (лок)?

- •Ход анализа.

- •7. Расчетная формула, результат анализа и расчет:

- •Результат анализа:

- •Лабораторнаяработа№ 3

- •Характеристика спирта по гост 55878-2013

- •Свойства этилового спирта

- •Применение технического спирта.

- •На чем основан метод определения

- •Ход работы.

- •Расчетная формула

- •Результат анализа

- •Лабораторнаяработа№ 4

- •Состав кормовых дрожжей

- •Применение кормовых дрожжей

- •4 На чем основан метод определения

- •5 Ход работы

- •Расчетная формула

- •Результат анализа

Лабораторнаяработа№ 2

Определениесвободныхисвязанныхлетучихорганическихкислот

Кислотный состав гидролизата. рН гидролизата.

Отбираемый гидролизат по окончании гидролиза имеет в своем составе следующие кислоты:

• Серная 0.4-0.7%

• Уроновые кислоты 0.1-0.3%

• Левулиновая кислота 0.1-0.3%

• Муравьиная кислота 0.03-0.1%

• Уксусная кислота 0.2-0.5%

• Пропионовая кислота 0.01-0.03

• Аминокислоты 0.02-0.04%

Для определения общей кислотности в гидролизатах предназначен метод, основанный на реакции нейтрализации минеральных и органических кислот едким натром до pH 5,6-5,8. Величину общей кислотности выражают в условных градусах кислотности и обозначают К ̊. 1 градус кислотности (1 К ̊) соответствует 1 мл 0,1 н NaOH, израсходованного на титрование 100 мл анализируемой жидкости.

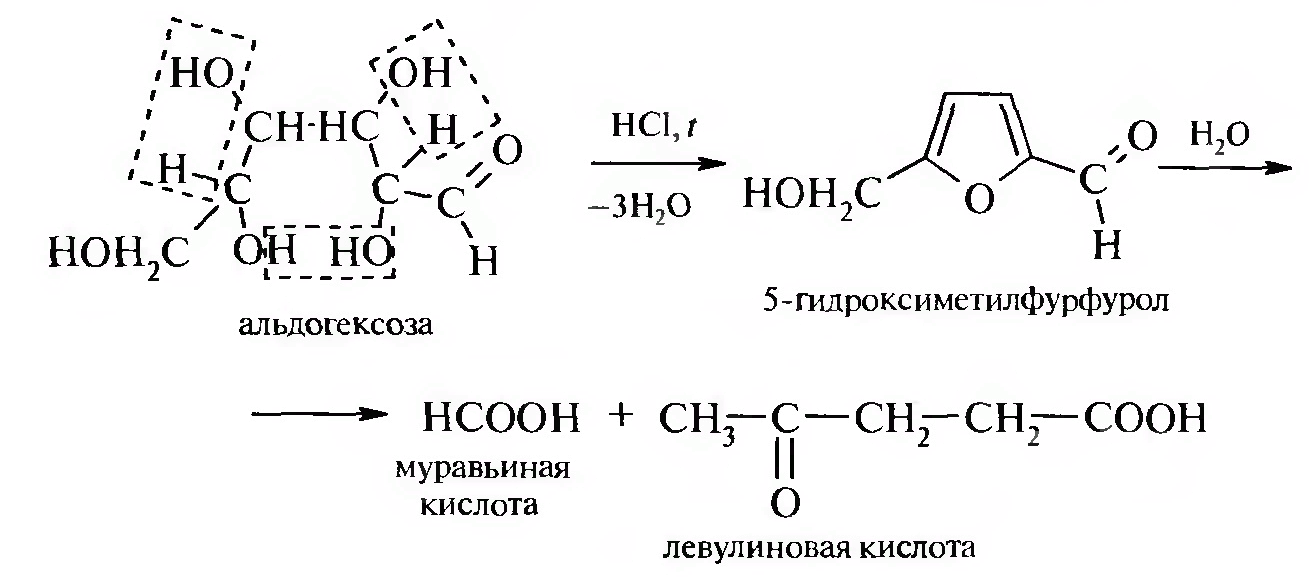

Реакции образования органических кислот в гидролизате.

При распаде 5-гидроксиметилфурфурола в качестве основных продуктов образуются низкомолекулярные кислоты (муравьиная, левулиновая), а также высокомолекулярные продукты его поликонденсации.

На чем основан метод определения летучих органических кислот (лок)?

Для определения отдельно свободных летучих органических кислот, летучих органических кислот, связанных в соли, и суммы свободных и связанных летучих кислот, которые находятся в гидролизате, предназначен метод, основанный на реакции нейтрализации летучих органических кислот щелочью в присутствии индикатора фенолфталеина после их отгонки из анализируемого раствора. Свободные летучие кислоты отгоняют с водяным паром. Чтобы отогнать летучие органические кислоты, связанные в соли, перед отгонкой добавляют фосфорную кислоту. Соли слабых кислот вступают в обменную реакцию с фосфорной кислотой. Связанные органические кислоты становятся свободными, их отгоняют с паром и титруют.

Количество связанных кислот можно определять в отгоне титрованием или вычислять как разность между общим количеством летучих органических кислот и количеством свободных кислот. Аналогично общее количество летучих органических кислот можно определять в отгоне или вычислять как сумму свободных и связанных летучих органических кислот.

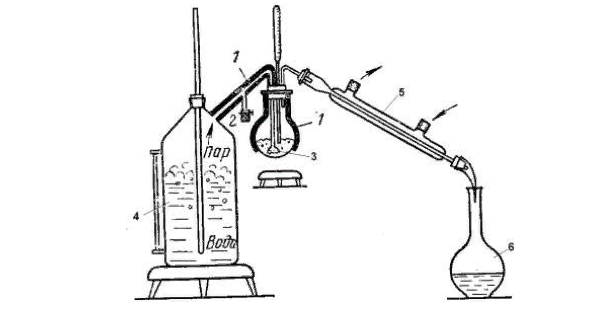

Рис. 3 Установка для отгонки летучих органических кислот с водяным паром: 1 – изоляция асбестом; 2 – зажим, 3 – барботер, 4 – паровик, 5 - холодильник, 6 – мерная колба.

Аппаратура. Установка для отгонки летучих органических кислот с водяным паром (рис. 3). Установки для титрования щелочью.

Реактивы. 1. Фосфорная кислота (Н3Р04) плотностью 1,12 г/см3. 2. Едкий натр, 0,1 н раствор. 3. Индикатор фенолфталеин, 1%-ный раствор в этиловом спирте. 4. Синие лакмусовые бумажки.

Ход анализа.

1. Определение свободных летучих кислот. Для отгонки летучих кислот из пробы в круглодонную колбу объемом 250 мл вливают 50 мл исследуемого раствора, укрепляют ее над электроплиткой и закрывают пробкой, в которую вставлены барботер, отводная трубка и капельная воронка (вместо термометра). Барботер соединяют с паровиком, но пар не пропускают, кран 2 открыт. Отводную трубку соединяют с холодильником. Для приема конденсата ставят мерную колбу вместимостью 500 мл. Когда содержимое колбы нагреется до 90–95°С (появятся первые пузырьки), закрывают кран 2 и отгоняют летучие кислоты с водяным паром. Отгонку считают законченной, когда синяя лакмусовая бумажка, смоченная каплей конденсата из холодильника, не изменит своего цвета.

Объем конденсата доводят до метки, прибавляя дистиллированную воду, перемешивают и анализируют на содержание кислот следующим образом. В коническую колбу объемом 250 мл вливают 100 мл конденсата и титруют 0,1 н раствором едкого натра в присутствии фенолфталеина до появления слабо-розовой окраски. По бюретке определяют количество раствора едкого натра, пошедшее на нейтрализацию кислот.

2. Определение связанных летучих органических кислот. После отгона свободных кислот из пробы, не разбирая установки и не отключая пара, ставят для приема конденсата другую чистую мерную колбу объемом 100 мл. В реакционную колбу через капельную воронку вливают 10 мл фосфорной кислоты плотностью 1,12 г/см3 и продолжают отгон до отрицательной реакции на кислоту по синей лакмусовой бумажке. Объем конденсата доводят до метки на колбе, прибавляя дистиллированную воду, перемешивают 100 мл конденсата и титруют 0,1 н раствором едкого натра.

3. Определение суммы свободных и связанных кислот. В реакционную колбу вливают 50 мл анализируемой жидкости, колбу включают в установку для отгонки с водяным паром, вливают через капельную воронку 10 мл фосфорной кислоты (плотность 1,12 г/см3), содержимое колбы подогревают, включают пар и ведут отгон кислот как описано выше. Собранный конденсат анализируют на содержание кислот, титруя 100 мл конденсата 0,1 н раствором едкого натра.