2 Грыжи / Грыжи 1

.pdfБРЮШНЫЕ ГРЫЖИ

Брюшными грыжами (hernia abdominalis) называются патологические состояния, характеризующиеся выхождени-ем содержимого брюшной полости за ее пределы через естественные или искусственные отверстия брюшной стенки при сохранении целостности париетальной брюшины и кожных покровов. Если органы брюшной полости выходят за ее пределы наружу, на поверхность тела, то грыжа называется н а -

р уж н о й г ры ж ей ж и в о т а (hernia abdominalis externa). В

отличие от наружной грыжи в н ут р ен н я я г р ы ж а ж и в о т а

(hernia abdominalis interna) представляет собой смещение ор-

ганов брюшной полости в соседние полости. При внутренних грыжах выходящие за пределы брюшной полости органы не покрыты париетальной брюшиной.

От наружной грыжи живота следует отличать такие патологические процессы, как эвентерация и выпадение внутренностей брюшной полости.

Эвентерация (eventeratio) - правильнее говорить подкожная эвентерация - представляет собой выхождение внутренностей из брюшной полости под кожу через дефект брюшной стенки, включая и дефект париетальной брюшины. Подобные состояния имеют место в ближайшем послеоперационном периоде после лапаротомий.

Выпадение (prolapsus) внутренностей представляет собой чрескожную эвентерацию, когда органы брюшной полости выходят за ее пределы через дефект всех тканей передней брюшной стенки, включая париетальную брюшину и кожу. Чаще всего с выпадением органов брюшной полости приходится встречаться при обширных травматических повреждениях брюшной стенки.

5

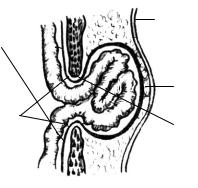

Составные части брюшных грыж. Наружная брюшная грыжа имеет три составные части: грыжевые ворота, грыже-

вой мешок и грыжевое содержимое (рис.1). |

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

Грыжевые |

воро- |

|

1 |

|

та представляют со- |

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

2 |

|

бой отверстие в брю- |

||||||

|

|

|||||||||

7 |

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

шной стенке, |

через |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

3 |

которое внутренно- |

||||

|

|

|

|

|

сти выходят из брю- |

|||||

|

|

|

|

|

|

|

4 |

|||

6 |

|

|

|

|

шной полости нару- |

|||||

|

|

|

|

|

5 |

|||||

|

|

|

|

|

жу. Форма и вели- |

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

чина грыжевых во- |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

рот различны. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Грыжевой мешок |

||

Рис. 1. Схема брюшной грыжи: |

- это пристеночный |

|||||||||

1 - кожа; 2 - подкожная клетчатка; 3 - дно грыже- |

(париетальный) |

лис- |

||||||||

вого мешка; 4 - грыжевое содержимое; 5 - грыже- |

||||||||||

ток брюшины, кото- |

||||||||||

вые ворота; 6 - шейка грыжевого мешка; 7 - пари- |

||||||||||

|

етальная брюшина |

рый проходит через |

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

грыжевые ворота и |

||

покрывает выходящие из брюшной полости органы. В грыжевом мешке принято различать устье, шейку, тело и дно. Ус т ь е - часть грыжевого мешка, которая соединяет мешок с брюшной полостью. Оно переходит в ш ей к у , т.е. в суженную часть грыжевого мешка. Форма и размеры шейки грыжевого мешка соответствуют размерам и форме грыжевого канала. Шейка грыжевого мешка переходит в его т ело , заканчивающееся дн о м грыжевого мешка. Тело и дно грыжевого мешка обычно располагаются вне грыжевого канала.

Грыжевое содержимое составляют те органы брюшной полости, которые выходят из нее наружу через грыжевые ворота и находятся внутри грыжевого мешка. Чаще всего содержимым грыжевого мешка являются органы, расположенные в непосредственной близости от грыжевых ворот и имеющие большую подвижность.

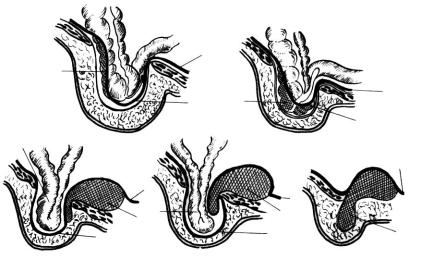

В некоторых случаях через грыжевые ворота вместе с париетальной брюшиной может выходить орган, который ча-

6

стично покрыт брюшиной. Этот орган как бы выскальзывает из брюшной полости и сам становится частью стенки грыже-

1

3

I |

|

1 |

|

3 |

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

3 |

4 |

а |

б |

|

II

|

|

1 |

|

1 |

|

1 |

|

|

|

||

|

4 |

2 |

|

2 |

|

||

3 |

2 |

||

|

3

а |

б |

в |

Рис. 2. Скользящая грыжа:

I - слепой кишки: а - околобрюшинная (в образовании латеральной стенки грыжевого выпячивания участвует слепая кишка); б - внебрюшинная (слепая кишка на большом протяжении является грыжевым содержимым):

1 - париетальная брюшина; 2 - грыжевой мешок; 3 - стенка слепой кишки;

II - мочевого пузыря: а - околобрюшинная; б - комбинированная (прямая паховая грыжа и внутрибрюшинная грыжа мочевого пузыря); в - внебрюшинная:

1 - париетальная брюшина; 2 - мочевой пузырь; 3 - грыжевой мешок; 4 - тонкая кишка

жевого мешка. Такая грыжа называется ско ль з ящ ей . Выскальзывающими органами чаще всего бывают слепая кишка или мочевой пузырь (рис.2).

Этиология и патогенез брюшных грыж. Брюшные гры-

жи встречаются приблизительно у 3-4% людей. Для образования брюшной грыжи необходимо наличие дефекта в брюшной стенке. Возникновение этого дефекта может иметь как врожденный, так и приобретенный характер, что обусловливает этиологический момент классификации брюшных грыж.

К врожденным дефектам брюшной стенки относятся такие, которые образуются в результате неправильного эмбри-

7

онального развития тканей и к моменту рождения человека уже полностью формируются. Грыжи, выходящие через эти дефекты, называются в ро ж ден н ы м и г ры ж а м и .

Все дефекты брюшной стенки, которые появляются после рождения человека, называются приобретенными, и выходящие через них грыжи называются п ри обр ет ен н ы м и г ры ж ам и . Грыжевые выпячивания, появляющиеся в области расположения послеоперационных рубцов, называются п о слео п е ра ц и о н н ы м и г ры ж а м и .

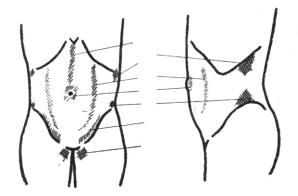

Брюшные грыжи образуются в тех областях брюшной стенки (рис.3), где имеются определенные анатомические особенности, что и лежит в основе анатомической класси-

1

2

3

4

5

6

7

Рис. 3. Слабые места брюшной стенки:

1 - белая линия живота; 2 - пространство Лесгафта; 3 - линия Спигеля; 4 - пупочное кольцо и околопупочная область; 5 – треугольник Petit; 6 - паховый канал; 7 - бедренный треугольник

фикации брюшных грыж (паховый канал, область овальной ямки на бедре, белая линия живота, пупок, линия Спигеля, треугольник Petit, пространство Лесгафта - Grynfelt, область запирательного канала, седалищная область).

Образованию грыж брюшной стенки способствуют предрасполагающие и производящие (образующие) факторы. К

предрасполагающим факторам относятся: возраст больного,

8

пол и похудание тела. Чаще всего грыжи встречаются у маленьких детей и у лиц среднего возраста. При этом мужчины болеют грыжами чаще, чем женщины. Это обусловлено тем, что у женщин более широкий, хорошо развитый таз, имеющий большую вместимость и обеспечивающий равномерное распределение внутрибрюшного давления. Большинство грыж выходит за пределы брюшной полости через естественные анатомические отверстия, которые в норме заполнены жировой клетчаткой. При похудании жировая клетчатка исчезает, ее место занимает выбухающая париетальная брюшина, теряется тургор мягких тканей и ослабляется их сопротивляемость внутрибрюшному давлению.

К факторам, которые непосредственно способствуют образованию грыж, т.е. производящим факторам, относятся:

1)причины, повторно или длительно повышающие внутрибрюшное давление:

а) расстройство дефекации (запоры, поносы); б) длительный кашель; в) затруднение мочеиспускания (стриктура уретры, гипертрофия предстательной железы); г) игра на духовых инструментах; д) трудные роды; е) тяжелая физическая работа (поднятие тяжестей, переноска груза и т.п.);

2)причины, ослабляющие мускулатуру брюшной стенки: а) беременность; б) старость, похудание; в) травматиче-

ские повреждения брюшной стенки (травма живота, оперативные вмешательства на органах брюшной полости).

Главным в развитии брюшных грыж является несоответствие между повышенным внутрибрюшным давлением и приспособленностью к нему отдельных областей брюшной стенки.

В зависимости от состояния внутренних органов, находящихся в грыже, каждая грыжа имеет различный вид и представляет собой страдание разной степени тяжести. Если органы, выходящие в грыжу через дефект в брюшной стенке, свободно выходят наружу и уходят (вправляются) в брюшную полость, то такие грыжи называются в п рав и м ы м и , св о бо дн ы м и . Характерным признаком такой грыжи явля-

9

ется возможность четко определить дефект в брюшной стенке в зоне выхождения грыжевого выпячивания.

В некоторых случаях органы брюшной полости, вышедшие в грыжевой мешок через дефект в брюшной стенке, обратно в брюшную полость не уходят (не вправляются). Такие грыжи называются н ев п рав и м ы м и . При невправимой грыже четко прощупать дефект в брюшной стенке невозможно.

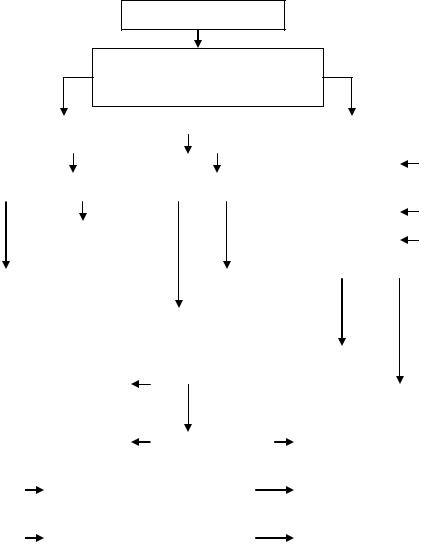

Все изложенное выше позволяет представить анатомоэтиопатогенетическую классификацию брюшных грыж в виде схемы 1.

Профилактика брюшных грыж в значительной степени обусловливается хорошим развитием мускулатуры брюшной стенки. Поэтому раннее и систематическое занятие физической культурой и спортом являются лучшим средством профилактики грыжи. С профилактической точки зрения заслуживает внимание и своевременное лечение всех патологических процессов, способствующих повышению внутрибрюшного давления (нормализация функции кишечника, мочеиспускания, борьба с кашлем). Для профилактики грыж следует уделять большое внимание правильному отбору лиц для физической работы и запрещать тяжелый физический труд лицам с ослабленной мускулатурой.

Лечение грыж брюшной стенки возможно только с по-

мощью оперативного вмешательства, поэтому оно показано во всех случаях. Отказаться от этого вида лечения по поводу вправимой грыжи следует только при наличии абсолютных противопоказаний к операции. К этим противопоказаниям относятся:

1) общее тяжелое состояние больного, обусловленное: а) декомпенсированной сердечно-легочной недостаточностью; б) обострением хронических инфекционных заболеваний; в) обострением психических заболеваний; г) эндокринной недостаточностью;

2) резкое истощение больного;

10

Схема 1

Классификация брюшных грыж

Б рюш н ы е г ры ж и

Паховая, бедренная, пупочная, белой линии живота, боковая грыжа, поясничная грыжа и др.

|

|

|

Врожденная |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Приобретенная |

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Естественная |

|

||

|

|

|

Вправимая |

|

|

|

Невправимая |

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Искусственная |

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

Свободно |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Послеоперационная |

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

При определен- |

|

|

|

|

|

|

|

Постоянно |

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

|

|

ных условиях |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Временно |

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Частично |

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

Неосложненная |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Полностью |

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

Ущемлением |

|

|

Осложненная |

|

|

Воспалением |

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Орган жизне- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Копростазом |

|

|||||||

|

|

|

|

|

способен |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

Омертвение |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Повреждением |

|

|||||||

|

|

|

|

ткани органа |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

11

3)наличие воспалительных процессов и гнойных заболеваний;

4)экзематозные и гнойничковые заболевания кожи;

5)наличие злокачественных заболеваний;

6)нарушение свертывания крови;

7)заболевания крови;

8)наличие заболеваний, стойко нарушающих функцию кишечника и мочеиспускания (хронический колит, гипертрофия предстательной железы II-III степени);

9)вторая половина беременности.

Все эти противопоказания становятся относительными при ущемленных грыжах.

Принцип операции при неущемленной грыже:

а) выделение грыжевого мешка из окружающих тканей; б) вскрытие просвета грыжевого мешка и вправление гры-

жевого содержимого в брюшную полость; в) мобилизация грыжевого мешка до шейки, прошивание

и перевязка его на уровне шейки и отсечение мешка; г) пластика грыжевых ворот различными способами, луч-

шими из которых являются способы с использованием местных тканей.

Осложнения брюшных грыж. К осложнениям брюшных грыж относятся: воспаление грыжи, копростаз (каловый застой), ущемление, новообразование и повреждение.

В о с п а л е н и е (inflammatio) грыжи бывает острым и хроническим. Воспалительный процесс может локализоваться в поверхностных тканях в области грыжевого выпячивания (кожа, подкожная клетчатка), в самом грыжевом мешке и в находящихся в грыжевом мешке органах. Чаще всего воспалительный процесс в грыже начинается с грыжевого содержимого - кишечника, червеобразного отростка, придатков матки и т.д. Причиной хронического воспаления обычно является механическая травма органа, выходящего из брюшной полости в грыжевой мешок. При этом возникает спаечный процесс, в результате которого содержимое грыжевого меш-

12

ка фиксируется к его стенкам и грыжа становится невправимой.

К о п р о с т а з (coprostasis), или каловый застой в кишечной петле, лежащей в грыжевом мешке, наблюдается обычно при больших невправимых брюшных грыжах. Это осложнение чаще встречается у пожилых людей, обычно у женщин. Для его развития необходимо, чтобы содержимым грыжевого мешка была толстая кишка.

При копростазе отмечается быстрое увеличение размеров грыжевого выпячивания, однако болевой симптом выражен слабо. В начальных стадиях копростаза в грыжевом мешке удается прощупать плотные каловые массы.

У щ е м л е н и е (incarceratio) грыжи представляет собой внезапное сжатие грыжевого содержимого или в грыжевых воротах (грыжевом кольце), или в устье-шейке грыжевого мешка, или среди сращений в грыжевом мешке. При ущемлении всегда имеют место: 1) нарушение кровообращения в ущемленном органе; 2) нарушение функции ущемленного органа; 3) наличие общих явлений, обусловленных важностью для организма ущемленного органа. По частоте и степени тяжести встречающихся ущемлений на первом месте стоит ущемление петли кишки.

Среди причин, приводящих к ущемлению, выделяют:

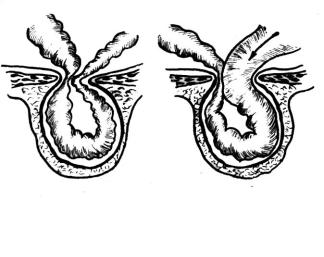

1)спастическое состояние тканей, окружающих грыжевое отверстие - грыжевое кольцо (эластическое ущемление)

(рис.4, а);

2)узость грыжевого отверстия (чаще ущемляются грыжи

скоротким анамнезом заболевания);

3)выраженные спаечные процессы в шейке-устье или в теле грыжевого мешка, что приводит к ущемлению содержимого внутри грыжевого мешка;

4)внезапное резкое увеличение грыжевого содержимого при выхождении в грыжевой мешок нескольких органов или за счет переполнения кишки каловыми массами (каловое ущемление) (рис.4, б).

13

а |

б |

Рис. 4. Механизмы ущемления грыжи:

а- эластическое ущемление;

б- каловое ущемление

Обычно ущемление возникает после поднятия тяжести, при сильном натуживании, кашле и т.п., т.е. при чрезмерном напряжении брюшного пресса. Ущемление внутренностей в грыже сопровождается появлением резких болей, что, в свою очередь, вызывает дополнительное напряжение брюшной стенки (защитная реакция брюшной стенки на раздражение брюшины), а это приводит к еще большему сужению грыжевых ворот, что усиливает ущемление. Создается так называемый «порочный круг» ущемления, который является причиной тяжелого течения этого осложнения грыжи и объясняет тот факт, что ущемление грыжи, как правило, не имеет тенденции к самостоятельному ее вправлению.

Клиническая картина ущемления грыжи достаточно разнообразна. В классических случаях симптомы этого осложнения грыжи можно разделить на три группы:

1)общие явления (боль, подъем температуры тела, расстройство функции желудочно-кишечного тракта и мочевыводящей системы, коллапс);

2)местные изменения в области грыжевого выпячивания;

3)осложнения, обусловленные ущемлением тканей органа (перитонит, флегмона брюшной стенки).

14