- •Морфология и ультраструктура грибов. Систематика грибов.

- •Признаки растений

- •Отдел Chytridiomycota, насчитывает около 800 видов, представлен в основном одноклеточными организмами. Возбудителей микозов

- •Морфологические свойства

- •Размножение грибов (I)

- •Размножение грибов (II)

- •Размножение грибов (III)

- •Культуральные свойства грибов (I)

- •Культуральные свойства грибов (II)

- •Trichophyton rubrum

- •Возбудители микозов

- •Принципы классификации возбудителей микозов (I)

- •Поверхностные микозы

- ••Бластомикоз (североамериканский бластомикоз, болезнь Гилкриста, бластомикоз Гилкриста) — грибковая инфекция человека и животных

- •Принципы классификации возбудителей микозов (II)

- •Принципы классификации возбудителей микозов (III)

- •Принципы микробиологической диагностики микозов

- •Сбор материала

- •Микроскопия (I)

- •Микроскопия (II)

- •Микробиологический метод (I)

- •Микробиологический метод (II)

- •Дерматомикозами обычно называют микозы собственно кожи, трихомикозами – грибковые инфекции волос, а онихомикозами

- •Микроспория (I)

- •Микроспория (II)

- •Микроспория (III)

- •Микроспория (IV)

- •Трихофития (I)

- •Трихофития (II)

- •Трихофития (III)

- •Трихофития (IV)

- •Microscopic examination of a KOH preparation of a hair shaft with an endothrix

- •Фавус (парша) (I)

- •Фавус (парша) (II)

- •Фавус (парша) (III)

- •Фавус (парша) (IV)

- •Пневомцистоз (МКБ-10 - В59)

- •Признаки дрожжеподобных грибов

- •Жизненный цикл и терминология

- •From: Pathobiology of Pneumocystis pneumonia: life cycle, cell wall and cell signal transduction

- •Эпидемиология (I)

- •Эпидемиология (II)

- •Клинические состояния, ассоциированные с пневмоцистной пневмонией

- •Лабораторная диагностика

- •http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_nih/ applications/pics/parasitic2.html

- •The photo at the right shows pneumocystis jirovecii cysts as the round dark

- •http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_nih/ applications/pics/parasitic2.html

- •Профилактика

- •Кандидоз (кандидомикоз) (I)

- •Кандидоз (кандидомикоз) (II)

- •Кандидоз (кандидомикоз) (III)

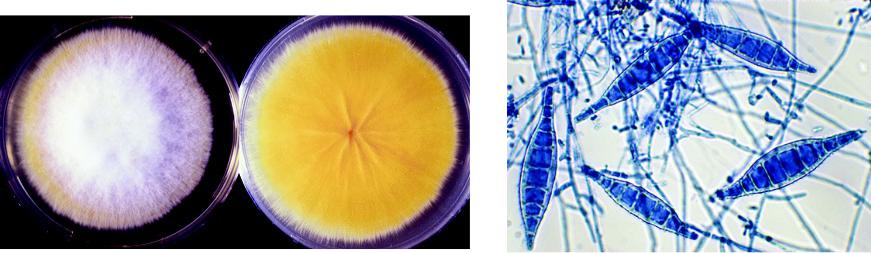

Микроспория (II)

•Колонии первично выделенной М.canis мощные, серовато-белые, в центре мучнистые, к периферии рыхло-пушистые. Музейные культуры — равномерно пушистые. Мицелий бамбуковидный, состоящий из утолщенных на одном конце ракетообразных клеток; крупные многоклеточные макроконидии в форме веретена одеты зубчато-ворсистой оболочкой; округлые хламидоспоры и мицелий, заканчивающийся в виде «гребешковых органов»; микроконидии немногочисленны. Патогенен для кроликов и морских свинок. Совершенные формы гриба не описаны.

•M.ferrugineum имеет довольно широкие колонии, плоские или бугристые, кожистые, в центре куполообразные, редкими бороздками разделены на ряд выпуклых секторов. По цвету колонии желтоватые, коричневые, реже красноватые. Встречаются желтоватые строчковидные, восковидные, а также беловато-мучнистые мелко бугристые или складчатые колонии. В зрелых культурах мицелий широкий, имеются терминальные и интеркаларные хламидоспоры

бродячих

Микроспория (III)

•Патогенез и клиника. Поражаются кожа, волосы и очень редко ногти. Могут наблюдаться микроспорийные поражения бороды, бровей, ресниц; процесс начинается с поражения гладкой кожи. Распространению процесса по коже способствует мытье мочалкой, губкой. При зоонозной микроспории на волосистой части головы возникает один крупный очаг, в котором волосы обломаны на высоте 5—8 мм над поверхностью кожи. Пеньки волос покрыты чехлом из спор гриба. Вокруг такого очага могут быть множественные мелкие очажки. При антропонозной микроспории на гладкой коже появляются четко отграниченные множественные шелушащиеся округлые очаги розового цвета, иногда в виде вписанных друг в друга колец. В очагах поражения наряду с обломанными волосами имеются и непораженные.

Микроспория (IV)

•Лабораторная диагностика. При микроскопии пораженный микроспорией волос имеет довольно характерный вид: многочисленные мелкие круглые споры гриба (диаметр 2—3 мкм) сплошь окружают волос в основании, тесно прилегая друг к другу в виде мозаики. Внутри волоса, в фолликулярной его части, можно обнаружить септированный мицелий, довольно густо заполняющий периферическую часть волоса. Иногда видна рыхлая мицелиальная бахромка, выступающая на периферическом конце волоса. В чешуйках гриб имеет вид тонких ветвящихся нитей с редкими, но отчетливо выраженными перегородками. Встречаются также цепочки мицелия, распадающиеся на споры. Споры гриба в пушковом волосе располагаются мозаично, вне волоса или же по типу эндотрикса, сплошь заполняя волос параллельными цепочками из мелких спор. Элементы гриба в ногте несколько более широкие, но в основном сходные с таковыми в кожной чешуйке.

•Из материала, посеянного на среду Сабуро, получают культуру возбудителя и устанавливают вид гриба. Характерным признаком микроспории является зеленое свечение пораженных волос при люминесцентном освещении очага поражения в темном помещении.

•Специфическая профилактика не разработана.

•Лечение широко используются гризеофульвин, низорал (кетоконазол).

Трихофития (I)

•заболевание распространено практически повсеместно и может вызываться антропофильными и зоофильными трихофитонами различных видов

•Важнейшими из них являются антропофилы Trichophyton tonsurans и Т. violaceum

Tinea capitis caused by Trichophyton tonsurans.

Трихофития (II)

•Т. tonsurans начинает расти на среде Сабуро на 4—5-й день, культура развивается медленно. Взрослая колония плотная, морщинистая, крупноскладчатая с пупкообразным или вдавленным центром, напоминающим кратер вулкана; или плоская, сухая с большим количеством трещин. Поверхность колонии может быть мелкопорошковатой, слегка припудренной, иметь различные оттенки окраски — от бело-серой до желтой и коричневой. При микроскопии культуры обнаруживаются обильные микроконидии длиной 3—7 мкм и мицелий. В молодых культурах иногда встречаются макроконидии. Проба на уреазу положительная.

•Т. violaceum на среде Сабуро дает колонии диаметром 2,5—3,0 см лишь к концу месяца. Поверхность колонии складчатая, кожистая, слегка маслянистая или матовая с хорошо ограниченными краями. Цвет колонии варьирует от насыщенного фиолетового до бледно-сиреневого, иногда окраска отсутствует вовсе. При микроскопии: мицелий длиной 2—4 мкм; в молодых культурах ветвистый мицелий редко септирован, но с возрастом нити приобретают частые перегородки. Клетки становятся более толстыми и короткими. В более старых культурах определяются свободно лежащие и интеркаларные хламидоспоры. Тест на уреазу положительный.

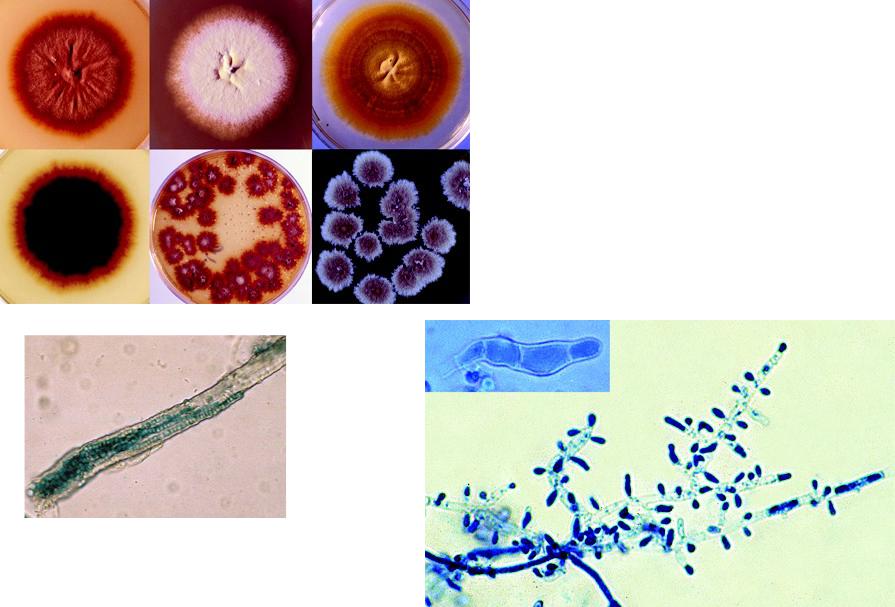

Трихофития (III)

•Источником заражения антропофильными видами трихофитонов является больной человек, зоофильными — животные, реже человек. Инфицирование происходит через пораженные грибами волосы, чешуйки кожи и разрушающиеся ногтевые пластинки. Чаще болеют дети младшего и среднего возраста.

•Патогенез и клиника. Развитию процесса способствуют мелкие повреждения рогового слоя кожи, повышенная потливость, длительный контакт с заразным материалом, ослабленный иммунитет, эндокринные нарушения. Поражаться может гладкая кожа, волосистая часть головы (поверхностная трихофития), при хронической трихофитии дополнительно могут поражаться ногти, глубокие слои кожи и даже внутренние органы. Пораженные трихофитонами волосы короткие (1—2 мм и короче), беловатые, сухие, ломкие, иногда в виде черной точки или запятой, находятся в мелкой чешуйке. Это главный признак заболевания.

Трихофития (IV)

Лабораторная диагностика. Патологический материал микроскопируют в капельке щелочи в неокрашенном препарате. Гриб в пораженном волосе встречается в виде спор и мицелия. Размеры и расположение их учитывают при дифференциальной диагностике. По отношению к волосу трихофитоны подразделяют на 3 группы: endothrix, у которых споры расположены только в волосе, это обычно антропофильные трихофитоны; ectothrix, когда обильные споры окружают волос и его основание (обычно зоофильные трихофитоны); neoendothrix, когда гриб располагается и в волосе, и вне его. По размерам спор различают крупноспоровые (диаметром 5—7 мкм) и мелкоспоровые (3-5 мкм) трихофитоны. У эндо- триксов крупные круглые споры сплошь заполняют содержимое волоса, не выходят за его пределы, волос напоминает мешок с орехами. У эктотриксов крупные или мелкие споры несколькими слоями окружают основание волоса, создавая Широкий (у крупноспоровых) или более узкий (у мелкоспоровых) футляр. Нарясо спорами, особенно в периферических частях волоса, можно встретить короткие или длинные цепочки из округлых спор, изредка обрывки распадающегося на споры мицелия.

В чешуйках кожи среди клеток эпидермиса отчетливо видны нити мицелия, разделенные перегородками на квадратные, прямоугольные и округлые сегменты размером 3—5 х 2—3 мкм; наряду с ними встречаются цепочки и кучки круглых или овальных спор диаметром 4—5 мкм. В ногтевых пластинках трихофитоны имеют вид ветвящегося мицелия, цепочек из округлых и многогранных спор, а также отдельных довольно крупных (5-8 мкм) двухконтурных клеток.

При необходимости для выделения культуры пораженный грибом материал высевают на среду Сабуро.

•Специфическая профилактика не разработана.

•Лечение применяют флюкостат, гризеофульвин, низорал (кетоконазол).

Microscopic examination of a KOH preparation of a hair shaft with an endothrix dermatophyte infection (tinea capitis). The most common species for endothrix infections is Trichophyton tonsurans. Chlorazol black has been added to the KOH

T. tonsurans hyphae, microconidia and macroconidia.

Фавус (парша) (I)

Заболевание распространено повсеместно, но в настоящее время встречается весьма редко

Возбудителем в подавляющем большинстве случаев является гриб Trichophyton schonleini (Achorion schonleini)