- •Электроника

- •Основные понятия электроники

- •1.1. Электронная цепь (схема)

- •1.2. Классификация электронных схем

- •Элементная база электроники

- •2.1. Полупроводниковые материалы

- •2.2. Электронно-дырочный переход

- •2.3. Полупроводниковый диод

- •2.4. Биполярный транзистор

- •2.5. Полевой транзистор.

- •2.6. Тиристоры и динисторы

- •2.7. Фотоэлектронные элементы

- •2.8. Светоиспускающие элементы

- •2.9. Терморезисторы

- •2.10. Варисторы

- •2.11. Электронные лампы

- •Фильтры

- •3.1. Пассивная дифференцирующая цепь

- •3.2. Пассивная интегрирующая цепь

- •3.3. Полосовой фильтр

- •3.4. Режекторный фильтр

- •3.5. Кварцевый фильтр

- •4. Линии задержки

- •4.1. Цепочечные линии задержки

- •4.2. Коаксиальные линии задержки

- •4.3. Ультразвуковые линии задержки

- •5. Усилители на транзисторах

- •5.1. Схема с общим эмиттером

- •5.2. Схема с общим коллектором

- •5.3. Схема с общей базой

- •5.4. Сравнение схем включения транзисторов и их применение

- •5.5. Дифференциальный усилитель

- •5.6. Иные схемы усилителей на биполярных транзисторах

- •6. Операционные усилители

- •6.1. Основные свойства оу

- •6.2. Инвертирующий усилитель на оу

- •6.3. Неинвертирующий усилитель на оу

- •6.4. Повторитель на операционном усилителе

- •6.5. Инвертирующий сумматор

- •6.6. Активная дифференцирующая цепь

- •6.7. Активная интегрирующая цепь

- •6.8. Логарифмический преобразователь

- •6.9. Антилогарифмический преобразователь

- •7. Компараторы

- •7.1. Двухвходовый компаратор

- •7.2. Одновходовый компаратор

- •7.3. Регенеративный компаратор

- •7.4. Нуль-детектор

- •8. Электронные ключи

- •9. Генераторы гармонических сигналов

- •9.4. Трехточечные генераторы

- •10. Генераторы импульсов

- •10.1. Ждущий мультивибратор (одновибратор) на оу

- •10.2. Автоколебательный мультивибратор на оу

- •10.3. Мультивибратор в режимах деления частоты и синхронизации

- •10.4. Транзисторный ждущий мультивибратор (одновибратор)

- •10.5. Транзисторный автоколебательный мультивибратор

- •10.6. Мультивибратор на динисторе

- •10.7. Блокинг-генератор

- •10.8. Формирователь импульсов на основе длинной линии

- •10.9. Генератор ударного возбуждения

- •10.10. Генераторы линейно изменяющегося напряжения

- •10.11. Генератор качающейся частоты

- •11. Основные цифровые схемы

- •11.1. Логические элементы

- •11.4. Счетный триггер

- •11.5. Синхронный триггер

- •11.6. Триггер задержки

- •11.7. Параметры цифровых микросхем различных серий («логик»)

- •11.8. Двоичный счетчик

- •11.9. Регистр

- •11.10. Мультиплексор и демультиплексор, кóдер

- •11.11. Цифроаналоговый преобразователь

- •11.12. Гсин на базе цап

- •11.13. Параллельный ацп

- •11.14. Последовательный ацп

- •12. Усилитель класса d

- •Список рекомендуемой литературы

- •Оглавление

- •Электроника

- •197376, С.-Петербург, ул. Проф. Попова, 5

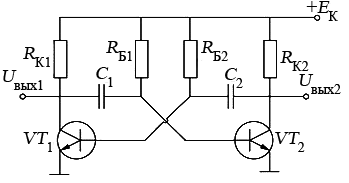

10.5. Транзисторный автоколебательный мультивибратор

|

|

|

Рис. 10.11 |

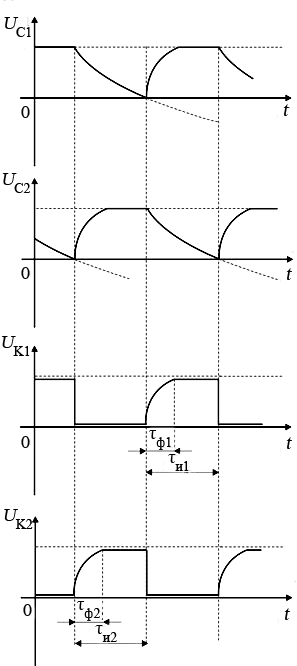

Схема АМВ на транзисторах приведена на рис. 10.11. Генератор имеет два неустойчивых состояния, которые приходят на смену друг другу в результате внутренних процессов, поэтому в АМВ отсутствуют источник отрицательного смещения и резистивные делители, задававшие устойчивость одного из состояний в ЖМВ. Топологически схема АМВ симметрична. Генератор имеет два выхода, связанных с коллекторами транзисторов (нумерация выходных сигналов обычно совпадает с нумерацией транзисторов). Из двух транзисторов один всегда открыт, другой закрыт. Принцип действия схемы иллюстрируют диаграммы напряжений (рис. 10.12).

Переключение режимов транзисторов происходит в результате перезаряда конденсаторов С1, С2, соответственно, через сопротивления RБ2 и RБ1 и открытые в данный момент транзисторы. Конденсаторы, включенные между коллектором одного транзистора и базой другого, стремятся поменять полярность своего напряжения, приобретенного при предыдущем состоянии АМВ, на противоположную.

|

|

|

Рис. 10.12 |

Длительность импульсов, которые формирует транзисторный АМВ, равна: τи1 = 0,7С2RБ1; τи2 = 0,7С1RБ2. Амплитуда импульсов примерно равна ЕК.

Серьезным недостатком схемы рис. 10.11 является неправильная форма импульсов, формируемых АМВ. Импульсы имеют очень большие фронты, вызванные тем, что разрядившиеся конденсаторы восстанавливают заряд с помощью токов, текущих через коллекторные резисторы, поэтому потенциалы коллекторов закрывшихся транзисторов не сразу принимают значения ЕК. Длительности фронтов равны времени заряда конденсаторов: τфр1 = 2,3RК1С1, τфр2 = 2,3RК2С2 (этот же процесс имеет место и в транзисторном ЖМВ и не приводит к искажению формы импульсов, но в АМВ конденсаторы подключены к коллекторам обоих транзисторов и выходные сигналы снимаются с коллекторов). Казалось бы, с фронтами можно «справиться», минимизировав значения RК1 и RК2. Однако значения коллекторных сопротивлений связаны со значениями RБ соотношением RБ = (βRК)/(2…3), где β = IК/ IБ – коэффициент усиления транзистора по току (обычно его значение составляет десятки–сотни). Если это соотношение не выполняется, то транзисторы заходят в режим насыщения слишком глубоко и процесс их переключения излишне затягивается.

Устранить фронты удается с помощью схемы АМВ (рис. 10.13), в которую введены диоды и дополнительные сопротивления RД1 и RД2.

|

|

|

Рис. 10.13 |

Диоды включены так, что во время перезаряда конденсаторов, приводящего к переключению АМВ, они открыты, а при восстановлении заряда – закрыты. В результате зарядные токи текут не через RК, а через RД; потенциал коллекторов (и уровень выходных сигналов) сразу после закрытия транзисторов достигает уровня, близкого к +Е.

АМВ (как на ОУ, так и на транзисторах) весьма распространены в электронике. Однако они не могут сформировать импульсы с большой скважностью и притом со стабильным периодом. Например, для транзисторных АМВ значение скважности ограничено формулой Qmax = 1 + 0,3β.

При необходимости генерации импульсных последовательностей с очень большой скважностью («редких» импульсов) обычно или применяют блокинг-генераторы (см. 10.7), или последовательно соединяют АМВ и ЖМВ: АМВ задает период импульсов, а ЖМВ – их длительность.