- •Причины повреждения клеток

- •Механизмы повреждения клеток

- •Основные формы повреждения клеток

- •Морфология повреждения клеток

- •Субклеточные изменения при повреждении клеток

- •Старение клеток

- •Паренхиматозные диспротеинозы

- •Наследственные паренхиматозные липидозы

- •Системная прогрессирующая дезорганизация соединительной ткани как следствие ее деструкции

- •Системная прогрессирующая дезорганизация соединительной ткани как следствие синтеза аномального белка

- •2. Идентифицированы циркулирующие в крови предшественники белка фибрилл амилоида при генерализованных формах амилоидоза аа-, al-, fap-, asc1-формы.

- •Гемохроматоз

- •Желтуха

- •Порфирии

- •Протеиногенные (тирозиногенные) пигменты

- •Липидогенные пигменты (липопигменты)

- •Нарушения обмена липидогенных пигментов

- •Нарушения обмена кальция

- •Нарушения фосфорно-кальциевого обмена

- •Нарушения обмена меди

- •Нарушения обмена калия

- •Нарушения обмена железа

- •Нарушения сосудистой проницаемости

- •Тромбоз

- •Эмболия

- •Хроническая сердечно-сосудистая недостаточность

- •Тромбоз

- •Структурно-функциональные основы тромбоза

- •Участие эндотелия в тромбогенезе

- •Последствия повреждения сосудистой стенки

- •Причины и механизмы тромбообразования

- •Тромбоэмболия

- •Тромбобактериальная эмболия

- •Причины и механизмы развития

- •Стадии двс-синдрома

- •Патологическая анатомия и морфогенез

- •Классификация

- •Сущность и этиология воспаления

- •Воспаление и гиперчувствительность -иммунное воспаление

- •Классификация воспаления

- •Интерстициальное (межуточное) воспаление

- •Гранулематозное воспаление

- •Гранулематозные болезни

- •Продуктивное воспаление с образованием полипов и остроконечных кондилом

- •Адаптивная регенерация

- •Дисрегенерация

- •Реакции гиперчувствительности I типа -анафилактические реакции

- •Системная и местная анафилаксия

- •Реакции гиперчувствительности II типа -цитотоксические реакции

- •Реакции гиперчувствительности III типа -иммунокомплексные реакции

- •Реакции гиперчувствительности IV типа иммуноклеточные реакции

- •Механизмы аутоиммунных болезней

- •Характеристика аутоиммунных болезней

- •Синдромы иммунного дефицита

- •Морфологическая характеристика приспособления

- •Компенсация как "ситуационная" реакция

- •Морфологическая характеристика компенсации

- •О правомочности выделения так называемых компенсаторно-приспособительных процессов

- •Эпидемиология опухолей

- •Причины развития и патогенез опухолей

- •Строма опухоли

- •Клональные теории происхождения и эволюции опухоли

- •Взаимодействие опухоли и организма-опухоленосителя

- •Гистогенез опухолей

- •Принципы морфологической классификации

- •Доброкачественные опухоли

- •Злокачественные опухоли

- •Доброкачественные опухоли

- •Злокачественные опухоли

- •Опухоли центральной нервной системы

- •Опухоли автономной (вегетативной) нервной системы

- •Опухоли периферической нервной системы

- •Этиология и патогенез

- •Нозологическая форма

- •Изменчивость болезней (патоморфоз)

- •Хроническая постгеморрагическая анемия

- •Железодефицитные анемии

- •Анемии, обусловленные нарушением синтеза и утилизации порфиринов

- •Анемии, обусловленные нарушением синтеза днк и рнк — мегалобластные анемии

- •Гипопластические и апластические анемии

- •Анемии вследствие повышенного кроворазрушения - гемолитические

- •Острые лейкозы

- •Хронические лейкозы

- •Лимфомы

- •Классификация ибс

- •Классификация цереброваскулярных заболеваний

- •Ревматизм

- •Системная красная волчанка

- •Ревматоидный артрит

- •Крупозная пневмония

- •Бронхопневмония

- •Острая интерстициальная (межуточная) пневмония

- •Острый дистресс-синдром взрослых

- •Хронические неспецифические заболевания легких

- •Хронический бронхит

- •Бронхоэктатическая болезнь

- •Хроническая обструктивная эмфизема легких

- •Хронический абсцесс и хроническая пневмония

- •Интерстициальные болезни легких

- •Идиопатический фиброзирующий альвеолит

- •Язвенная болезнь

- •Рак желудка

- •Жировой гепатоз

- •Алкогольный гепатит

- •Медикаментозный гепатит

- •Аутоиммунный гепатит

- •Цирроз печени

- •Рак печени

- •Воспалительные гломерулопатии

- •Невоспалительные гломерулопатии

- •Гипоталамус и гипофиз

- •Щитовидная железа

- •Околощитовидные железы

- •Надпочечники

- •Фоновые заболевания шейки матки

- •Рак молочной железы

- •Классификация гестозов

- •Факторы инфекционного процесса

- •Изменения в организме хозяина, возникающие в ответ на инфекцию

- •Принципы классификации инфекционных заболеваний

- •Инфекции, вызываемые днк-содержащими вирусами

- •Varicella/zoster virus (vzv). Вирус varicella/zoster вызывает два различных заболевания: ветряную оспу и опоясывающий лишай (herpes zoster).

- •Инфекции, вызываемые рнк-содержащими вирусами

- •3. Парамиксовирусы. Вирусы парагриппа обнаружены во всем мире и вызывают распространенные инфекции у людей любого возраста.

- •4. Рабдовирусы. Бешенство — заболевание, вызываемое рядом тесно связанных рабдовирусов. Заражение человека происходит чаще через слюну больной собаки при укусе.

- •4. Терминальная стадия.

- •Эпидемический сыпной тиф

- •Болезнь брилла (спорадический сыпной тиф)

- •Септицемия

- •Септикопиемия

- •Септический (бактериальный) эндокардит

- •Хрониосепсис

- •Вирусные кишечные инфекции

- •Бактериальные кишечные инфекции

- •Брюшной тиф

- •Сальмонеллезы

- •Шигеллезы (дизентерия)

- •Кишечная коли-инфекция

- •Грибковые кишечные инфекции

- •Парагрипп

- •Респираторно-синцитиальная инфекция

- •Аденовирусная инфекция

- •Дифтерия

- •Скарлатина

- •Менингококковая инфекция

- •Первичный туберкулез

- •Гематогенный туберкулез

- •Вторичный туберкулез

- •Натуральная оспа

Сущность и этиология воспаления

• Воспаление — наиболее древняя и сложная сосудисто-мезенхимальная реакция на повреждение, направленная не только на ликвидацию повреждающего агента, но и на восстановление поврежденной ткани.

Уникальность воспаления в его многоликости. Биологическое его назначение — сохранение вида. Как категория медицинская, воспаление — это и проявление болезни, и патологический процесс, направленный на устранение повреждающего начала и репарацию, т.е. на исцеление от болезни.

Этиология воспаления многообразна. Оно может быть вызвано разнообразными эндогенными и экзогенными биологическими (вирусы, бактерии, грибы, животные-паразиты, антитела и иммунные комплексы), физическими (лучевая и электрическая энергия, высокие и низкие температуры, пыли и аэрозоли, различные травмы) и химическими (химические вещества, в том числе лекарства, токсины, яды) факторами.

Определение воспаления предусматривает тесную его связь как с иммунитетом (становление иммунитета осуществляется "посредством воспаления" — достаточно вспомнить постинфекционный иммунитет), так и с регенерацией (третья фаза воспаления — фаза репарации). Связь воспаления с иммунитетом и регенерацией хорошо объясняет ставшее аксиомой положение: иммунологический гомеостаз — это структурный гомеостаз.

ВОСПАЛЕНИЕ И ИММУНИТЕТ -

КИНЕТИКА ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Сопряжение воспаления с иммунитетом для репарации обеспечивается участием всех систем защиты организма в уникальной реакции терминальных сосудов и соединительной ткани, которая составляет сущность воспаления.

Как известно, защиту организма определяют неспецифические факторы и иммунологическая реактивность, или иммунный ответ.

Неспецифические факторы защиты и иммунологическая реактивность [по Петрову Р.В., 1982]

Неспецифические факторы защиты |

Иммунологическая реактивность (иммунный ответ) |

Фагоцитоз Система комплемента Интерферон Лизоцим Пропердин Гидролитические фрагменты Бактерицидные субстанции тканей Непроницаемость покровов |

Антитела Гиперчувствительность немедленного типа(ГНТ) Гиперчувствительность замедленного типа(ГЗТ) Иммунологическая память Иммунологическая толерантность Идиотипы — антиидиотипы Фагоцитоз Система комплемента |

В становлении иммунитета при воспалении велика роль как фагоцитоза, так и системы комплемента. Место фагоцитоза, осуществляемого полиморфно-ядерными лейкоцитами (ПЯЛ) и моноцитарными фагоцитами (макрофаги), в системе иммунитета определяется тем, что, несмотря на неспецифичность самого акта фагоцитоза, фагоциты, особенно макрофаги, принимают участие в очищении антигенов, переработке их в иммуногенную форму, которую воспринимает Т-хелпер. Место макрофагов в

системе иммунитета определяется и участием в кооперации Т- и В-лимфоцитов, необходимой для становления иммунного ответа. Поэтому фагоцитоз дополняет формы реакций иммунологической реактивности. Система комплемента участвует в специфических реакциях, присоединяя свои компоненты к молекулам антител, что обеспечивает лизис антигенных субстанций, против которых выработаны антитела. Из этого следует, что комплемент как один из неспецифических факторов защиты принимает участие в иммунном ответе, поэтому он, как и фагоцитоз, дополняет формы иммунологической реактивности. Как видно, включение иммунного ответа при воспалении обеспечивается двумя клеточными системами неспецифической защиты: системой моноцитарных фагоцитов, а также плазменной системой — системой комплемента.

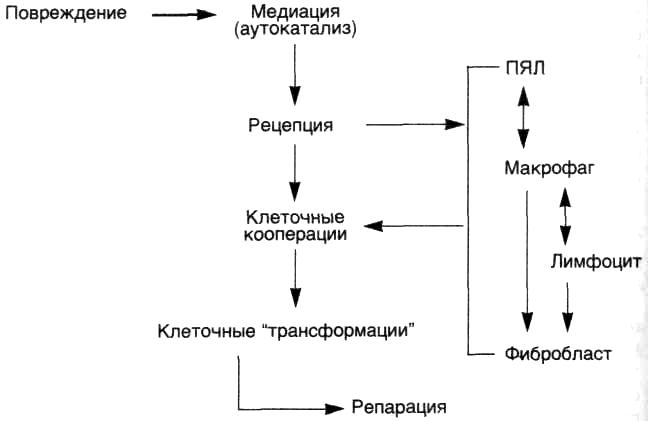

Кинетика воспалительной реакции для достижения конечной цели — элиминации повреждающего агента и репарации ткани — характеризуется сменой взаимоотношений клеточных систем защиты между собой и с системой соединительной ткани, что определяется медиаторной регуляцией. Из этого, однако, не следует, что в воспалительной реакции участвуют лишь ПЯЛ, макрофаги, лимфоциты и фибробласты. Клетки — носители вазоактивных аминов (лаброциты, базофилы, тромбоциты), как и сдерживающие их функциональную активность эозинофилы, имеют огромное значение для развития собственно сосудистой реакции воспаления. Но они непричастны к основному назначению воспалительной реакции — элиминации повреждающего начала и репарации повреждения. Как цепная, в значительной мере саморегулирующаяся, воспалительная реакция укладывается в универсальную схему: повреждение → медиация → рецепция → клеточная кооперация → клеточные трансформации → репарация (схема 16). Воспалительная реакция определяет и последовательно развивающиеся фазы: 1) повреждения, или альтерации, 2) экссудации, 3) пролиферации и дифференцировки клеток.

Схема 16. Клеточные системы защиты и кинетика воспалительной реакции

Повреждение (альтерация) — обязательный компонент воспаления. Это изначально то, на что возникает сосудисто-мезенхимальная реакция, составляющая сущность воспаления. Можно ли считать альтерацию фазой воспаления? Вопрос этот не решается однозначно. Одни современные патологи [Robbins S. et al., 1981] не выделяют альтерацию как таковую, подменяя ее нарушениями микроциркуляции и реологических свойств крови. А.М.Чернух в монографии "Воспаление" (1979) первой стадией воспаления называет сосудистую, выделяя в ней Две фазы. Д.С.Саркисов и В.Н.Галанкин (1988) рассматривают альтерацию как неспецифический компонент воспаления, причем не всегда обязательный (В.Н.Галанкин) для развития последующей экссудации и пролиферации. Иными словами, допускается возможность развития воспаления без повреждения, причем альтерация в такой ситуации подменяется функциональной недостаточностью полиморфно-ядерных лейкоцитов. Эта позиция, даже условно допускаемая, исключает понимание воспаления как сосудисто-мезенхимальной реакции на повреждение.

Многие патологи [Огруков А.И., 1972; Серов В.В., Пауков B.C., 1995; Cottier H., 1980] отстаивают необходимость выделения альтеративной фазы воспаления, характеризующей инициальные процессы (дистрофия, некроз) и выделение медиаторов. Вероятно, у патологоанатома есть все основания для сохранения этой фазы, имеющей конкретное морфологическое и биохимическое выражение.

■ Следует заметить, что сохранение альтеративной фазы воспалительной реакции не оправдывает выделения альтеративной формы воспаления, при которой сама сосудисто-мезенхимальная реакция на повреждение практически отсутствует. Поэтому необходимо согласиться с большинством современных патологов в том, что признание альтеративного воспаления, выделяемого классической патологией прошлого, противоречит сути воспалительной реакции в ее современном толковании.

Повреждение и медиация — неразрывные компоненты морфогенеза воспаления, поскольку медиаторы "рождаются" в самом повреждении (альтерации).

Принято выделять плазменные (циркулирующие) медиаторы, представленные прежде всего калликреин-кининовой системой, системой комплемента и системой свертывания крови, а также клеточные (локальные) медиаторы, связанные со многими клетками: лаброцитами, тромбоцитами, базофилами, ПЯЛ, макрофагами, лимфоцитами, фибробластами и др. Однако и плазменные, и клеточные медиаторы тесно взаимосвязаны и работают при воспалении как аутокаталитическая система, использующая принципы "обратной связи", "дублирования", "необходимого разнообразия" и "антагонизма".

Эти принципы системы позволяют циркулирующим медиаторам обеспечить повышение сосудистой проницаемости и активацию хемотаксиса ПЯЛ для фагоцитоза, а внутрисосудистую коагуляцию в отводящих из очага воспаления сосудах — для отграничения возбудителя и самого очага воспаления (барьерная функция очага воспаления). При этом основные этапы сосудистой реакции — повышение проницаемости, активация хемотаксиса ПЯЛ и фактора Хагемана — дублируются несколькими медиаторами. Те же принципы системы в аутокаталитической реакции клеточных медиаторов обеспечивают не только повышение сосудистой проницаемости, фагоцитоз и вторичную деструкцию, но и включение иммунного ответа для элиминации повреждающего агента и продуктов повреждения и, наконец, репарацию ткани путем пролиферации и дифференцировки клеток в очаге воспаления.

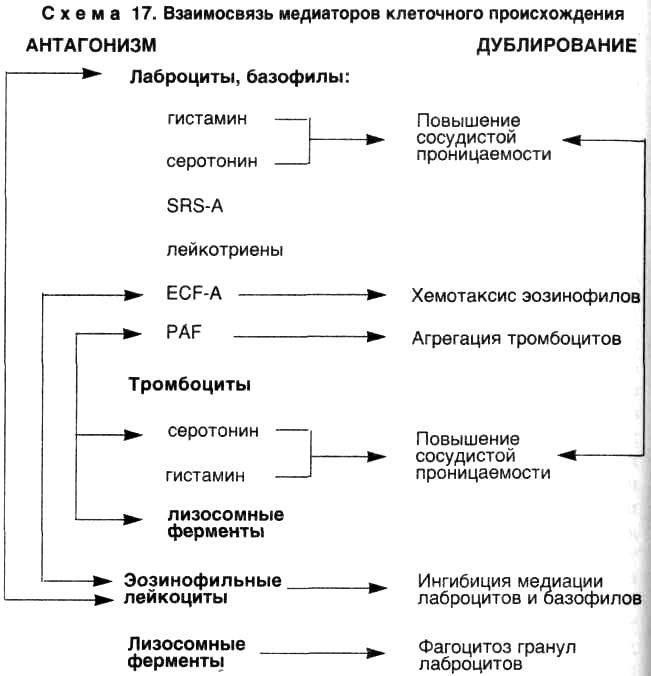

Наиболее ярко принцип дублирования выражен среди клеток — носителей вазоактивных веществ — лаброцитов, базофилов, тромбоцитов, а антагонистические начала — между этими клетками и эозинофильными лейкоцитами: медиаторы лаброцитов и базофилов стимулируют хемотаксис эозинофилов, последние же способны инактивировать эти медиаторы и фагоцитировать гранулы лаброцитов (схема 17). Среди клеток, несущих медиаторы сосудистой проницаемости, возникает "антагонистическое равновесие", определяющее своеобразие морфологии сосудистой фазы воспаления, особенно при аллергических реакциях.

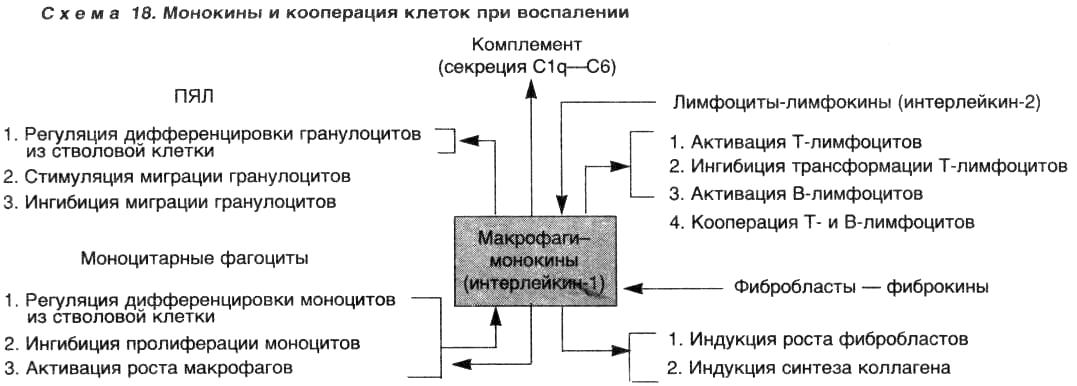

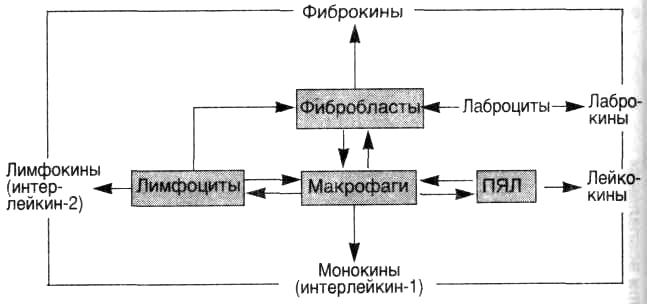

Клеточные медиаторы — лейкокины, монокины (интерлейкин-1), лимфокины (интерлейкин-2) и фиброкины — являются локальными регуляторами кооперации клеток на "поле" воспаления — ПЯЛ, макрофага, лимфоцита и фибробласта [Серов ВВ., Шехтер А.Б., 1981]. Другими словами, клеточные медиаторы определяют последовательность и долю участия в воспалении фагоцитарной и иммунной систем, с одной стороны, и системы соединительной ткани — с другой.

"Дирижером" ансамбля клеточных медиаторов следует считать монокины макрофагов (схема 18). Макрофаги, поддерживаемые медиаторной ауторегуляцией, способны управлять с помощью монокинов дифференцировкой гранулоцитов и моноцитов из стволовой клетки, пролиферацией этих клеток, т.е. являются регуляторами фагоцитоза. Макрофаги не только влияют на функциональную активность Т- и В-лимфоцитов, принимают участие в их кооперации, но и секретируют 6 первых компонентов комплемента, т.е. являются посредниками привлечения иммунной системы в воспалительную реакцию. Макрофаги индуцируют рост фибробластов и синтез коллагена, т.е. являются стимуляторами завершающей фазы репаративной реакции при воспалении. Вместе с тем сами макрофаги испытывают регулярное влияние лимфокинов и фиброкинов, т.е. теснейшим образом связаны в локальной клеточной регуляции с лимфоцитом и фибробластом [Серов В.В., Шехтер А.Б., 1981; Маянский А.Н., Маянский Д.Н., 1983].

Клеточная рецепция играет огромную роль в локальной клеточной регуляции при воспалении. С нею связаны межклеточное взаимодействие и привлечение в очаг воспаления компонентов иммунных реакций, так как у всех эффекторных клеток воспаления обнаружены Fc-рецепторы иммуноглобулинов и С-рецепторы комплемента. Становятся понятными неразрывная связь и неравнозначное во времени сопряжение фагоцитарной системы, иммунной системы и системы соединительной ткани в реализации конечной цели воспалительной реакции (схема 19).

Схема 19. Межклеточное взаимодействие при воспалении

Варианты этого сопряжения, зависящие от особенностей как повреждающего агента, так и организма, реагирующего на повреждение, должны, вероятнее всего, определять развитие той или иной формы воспаления. Так, гнойное воспаление (вид экссудативного воспаления) отражает, вероятно, особую форму сопряжения функционально несостоятельной системы ПЯЛ с макрофагами. При этом макрофаги, усиленно фагоцитирующие распадающиеся ПЯЛ, становятся устойчивыми к возбудителю. В.Е.Пигаревский (1978), изучающий это особое взаимоотношение двух систем фагоцитоза, называет его резорбтивной клеточной резистенцией. Как видно, оно отражает вторичную несостоятельность фагоцитарной функции макрофагов при первичной несостоятельности фагоцитоза ПЯЛ.

Первичная и избирательная несостоятельность системы моноцитарных фагоцитов, разобщение ее с системой ПЯЛ лежат в основе гранулематозного воспаления (вид продуктивного воспаления). Фагоцитарная недостаточность макрофагов определяет образование из них эпителиоидных и гигантских клеток, теряющих фагоцитарные функции. Фагоцитоз подменяется отграничением, персистенцией возбудителя. Незавершенный фагоцитоз делает незавершенной и несовершенной саму воспалительную реакцию. Она становится выражением реакции гиперчувствительности замедленного типа (ГЗТ).

Очевидно также, что наследственные дефекты каждой из систем защиты, как и системы самой соединительной ткани, делают дефектной и воспалительную реакцию как по форме ее проявления и течению, так и по возможности реализации конечной цели. Достаточно вспомнить наследственную недостаточность бактерицидных систем ПЯЛ и моноцитов, наиболее ярко представленную при хронической гранулематозной болезни детей, наследственные и врожденные иммунные дефициты и фатальность развивающейся при них гнойной инфекции, врожденную несостоятельность соединительной ткани и упорство хронического воспаления. Нельзя не сказать и о наследственных дефицитах системы комплемента, особенно СЗ- и С5-компонентов ее. Эти дефициты проявляются либо рецидивирующей гнойной инфекцией, либо волчаночноподобным синдромом. При воспалении, особенно вызываемом различными агентами, появляются как циркулирующие в крови, так и локальные гетерологичные иммунные комплексы, при хроническом течении воспаления они могут быть и аутологичными. Так, при воспалении возникают иммунокомплексные реакции — наиболее частые среди реакций гиперчувствительности немедленного типа (ГНТ).