Частная бактериология

.pdf

471

Рисунок 6.38 – Сибиреязвенный карбункул в области глаза. Заимствовано из Интернет-ресурсов.

Легочная форма сибирской язвы развивается при ингаляции спор и часто носит профессиональный характер (“болезнь сортировщиков шерсти”, “болезнь тряпичников”). Она имеет короткий инкубационный период (около суток), острое начало: резкий подъем температуры, пневмония, отек легких, сердечная недостаточность. Мокрота при легочной форме сибирской язвы имеет вид “малинового желе”. Смерть больного наступает на 2-3 сутки. Диагноз ставится чаще всего на вскрытии. При вскрытии находят увеличенную дряблую селезенку. На разрезе селезенка темно-вишневого, почти черного цвета. Особенно характерно для легочной формы развитие геморрагического менингоэнцефалита. Мягкие мозговые оболочки отечны, пропитаны кровью, имеют темно-красный цвет (“красный чепец” или “шапочка кардинала”). Микроскопически обнаруживают серозногеморрагическое воспаление оболочек и ткани мозга с разрушением стенок мелких сосудов и скоплением в просвете сосудов клеток возбудителя. В связи с отсутствием специфических патологоанатомических изменений со стороны легких во многих странах выделяют не легочную форму сибирской язвы, а ингаляционную сибирскую язву, подчеркивая путь заражения человека.

Кишечная форма сибирской язвы также имеет острое начало: повышение температуры тела, рвота с примесью крови, диарея с примесью крови, боли в эпигастральной области. Затем отмечается прогрессирующая сердечная недостаточность. Смерть больного наступает через 3-4 суток.

Диагностика сибирской язвы. Материалом для исследования от больных людей является содержимое карбункула или язвы, струп, кровь, моча, мокрота, испражнения, рвотные массы. При патологоанатомическом исследовании забирают кровь, экссудаты, кусочки органов. По эпидемическим показаниям исследуют материал от животных, почву, фураж, воду, продовольственное сырье и продукты животного происхождения, кожевенное сырье (шерсть, щетину, шкуры). Исследования проводят в специализированных лабораториях особо опасных инфекций. Пробы из объектов внешней среды, содержащие споры, для освобождения от посторонних микроорганизмов подвергают прогреванию при температуре 80ОС в течение 20 минут. Пробы, содержащие вегетативные клетки возбудителя (материал от больного человека или животных), прогреванию не подвергают.

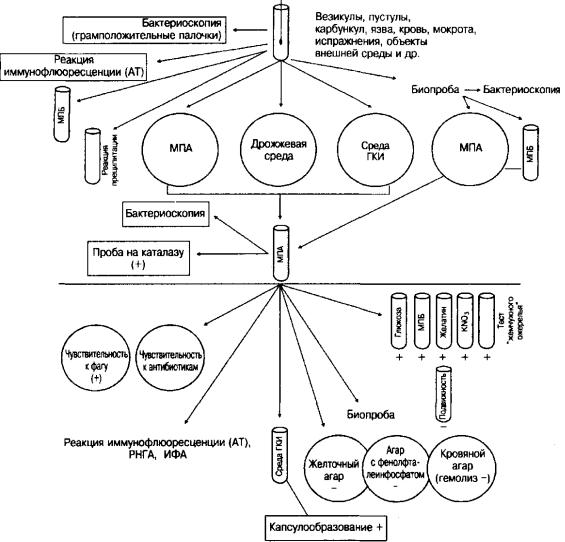

Методы лабораторной диагностики сибирской язвы:

472

1.Бактериоскопический метод (окраска по Граму, Ожешко, Бурри-Гинсу). Реакция иммунофлюоресценции (РИФ)

2.Бактериологический метод (посев на МПА, МПБ, КА, тест жемчужного ожерелья, чувствительность к бактериофагу).

3.Биологический метод (биопроба на морских свинках, белых мышах и кроликах).

4.Аллергопроба с антраксином (ретроспективная диагностика после выздоровления).

Схема лабораторной диагностики сибирской язвы представлена на рисунке

6.39.

Рисунок 6.39 – Схема лабораторной диагностики сибирской язвы. Заимствовано из Интернет-ресурсов.

Бактериоскопическое исследование проводится для выявления в исследуемом материале возбудителя. При этом используются разные методы окраски: окраска по Граму – для выявления вегетативных клеток, окраска по БурриГинсу, Ребигеру, Михину, Ольту, Гинсу, Романовскому-Гимзе, синькой Лёффлера – для обнаружения капсулы, окраска по Ожешко – для обнаружения спор, сибиреязвенной люминесцирующей сывороткой (антисоматической или

473

антиспоровой, в зависимости от вида пробы) – для выявления возбудителя. При бактериоскопическом исследовании материала от больного обнаруживаются капсульные вегетативные клетки (рисунок 6.40).

Рисунок 6.40 – Капсульные вегетативные клетки в отделяемом карбункула. Заимствовано из Интернет-ресурсов.

Исследование на подвижность проводят микроскопическим методом раздавленной капли. Возбудитель сибирской язвы неподвижен.

РИФ с сибиреязвенной люминесцирующей сывороткой является одним из методов экспресс-диагностики сибирской язвы. Для люминесцентной микроскопии мазки готовят из патологического материала, из подозрительных колоний, из материала, взятого от биопробных животных. На высохшие и фиксированные мазки наносят сибиреязвенные люминесцирующие адсорбированные иммуноглобулины. Этим методом можно выявить в пробах сибиреязвенные микробы в споровой или вегетативной форме. При наличии в пробе вегетативных клеток обнаруживаются палочки, окруженные ободком зеленоватого цвета (рисунок 6.41).

Рисунок 6.41 - Люминесцентная микроскопия сибиреязвенного микроба. Заимствовано из Интернет-ресурсов.

Обнаружение в мазке из материала от больного (трупа) крупных грамположительных палочек, окруженных капсулой, позволяет поставить предварительный диагноз сибирской язвы.

Бактериологическое исследование направлено на выделение чистой культуры и ее идентификацию для окончательного подтверждения диагноза. Для

474

посева исследуемого материала используют МПА и МПБ. Пробы, контаминированные посторонней микрофлорой, высевают на питательные среды с полимиксином В, лизоцимом, ЭДТА и ацетатом таллия. Посевы инкубируют при 36-37ОС в течение 18-24 часов.

Для выделения чистой культуры, особенно из загрязненного материала, используют также лабораторных животных (морских свинок, белых мышей). Исследуемый материал вводится подкожно (морским свинкам – в паховую область, белым мышам – в корень хвоста). Мышам вводят по 0,2-0,5 мл, свинкам – по 0,5-1,0 мл. Морские свинки обычно погибают через 2-4 суток, а белые мыши – через 1-2 суток. При наличии сибиреязвенного микроба у лабораторных животных отмечается характерная патологоанатомическая картина: отек в месте введения материала, темная не свернувшаяся кровь, кровоизлияния в клетчатке, рыхлая селезенка. В мазках-отпечатках из внутренних органов и в препаратах, приготовленных из крови, обнаруживаются грамположительные палочки, окруженные капсулой.

Чистую культуру пересевают на скошенный МПА и инкубируют при температуре 37ОС в течение 4 суток для получения споровой культуры. Идентификацию выделенной культуры проводят на основании изучения характера роста микроба на питательных средах, подвижности, капсулообразующей способности, теста жемчужного ожерелья, чувствительности к бактериофагу. Дополнительно определяют лецитиназную, фосфатазную и гемолитическую активность культуры.

Капсулообразующую способность изучают на МПА с 0,7% бикарбоната натрия, на МПА с сывороткой крови крупного рогатого скота. Посевы инкубируют в течение 24-48 часов при 37ОС в атмосфере 5-10% углекислого газа. Посевы культуры для выявления капсулы можно производить в жидкую среду ГКИ (инактивированная сыворотка крови в растворе Хенкса). В сомнительных случаях капсулообразование выявляют путем заражения лабораторных животных. Через 1-2 часа животных забивают, из перитонеальной жидкости и крови готовят мазки, а из селезенки и печени – мазки-отпечатки. Препараты окрашивают для выявления капсулы и микроскопируют.

Лецитиназную активность проверяют на агаре с добавлением куриного желтка или в жидкой желточной среде. Сибиреязвенный микроб не свертывает желток в жидкой среде в течение нескольких суток. При росте на плотной среде вокруг колоний сибиреязвенного микроба мутная белая зона не образуется, так как возбудитель сибирской язвы не обладает лецитиназной активностью.

Фосфатазную активность проверяют на питательном агаре, содержащем фенолфталеинфосфат натрия. Посевы на этой среде инкубируют при 37ОС в течение 18-24 часов. Перед просмотром посевов в крышку чашки вносят раствор аммиака и через 1 минуту учитывают результаты. Под действием паров аммиака происходит окрашивание в розовый цвет колоний микроорганизмов, обладающих фосфатазной активностью. Сибиреязвенный микроб фосфатазной активностью не обладает, поэтому его колонии остаются бесцветными.

Гемолитическую активность проверяют при посеве исследуемой культуры на кровяной агар (3-5%) или в бульон с кровью. Результаты учитывают через 16-20 часов инкубирования посевов в термостате при 37ОС. Возбудитель сибирской язвы

475

гемолитической активностью не обладает, поэтому вокруг колоний зоны гемолиза не образуется.

Сибиреязвенный микроб лизируется специфическими бактериофагами (Гамма-фаг, К-ВИЭВ, Саратов, ВА-9 и другие). Проба с бактериофагами проводится на плотной питательной среде путем нанесения капли суспензии бактериофага на предварительно высеянную культуру. Можно использовать также метод стекающей капли, при котором после нанесения капли суспензии бактериофага чашку наклоняют. Капля суспензии бактериофага при этом стекает по поверхности агара. Результат исследования в виде стерильного пятна или фаговой дорожки (отсутствие роста культуры) обнаруживается через 18-24 часа инкубирования при температуре 36ОС (рисунок 6.42).

Рисунок 6.42 – Литическое действие бактериофага гамма на сибиреязвенную культуру. Заимствовано из Интернет-ресурсов.

Серодиагностика проводится в тех случаях, когда возбудитель сибирской язвы не обнаруживается в исследуемом материале. Для определения антител в сыворотке крови больного применяют реакцию латексной агглютинации или РПГА с протективным сибиреязвенным антигеном. Сибиреязвенные антигены можно выявлять в РИФ, ИФА, РСК, РНГА, РП в геле и в реакции термопреципитации по Асколи.

Реакция термопреципитации по Асколи чаще всего используется для выявления сибиреязвенного возбудителя или соматического полисахаридного антигена в различных субстратах (кожевенном сырье, изделиях из кожи и шерсти, мясе, почве, испражнениях). Эта реакция позволяет определять наличие сибиреязвенного антигена как в свежем, так и в разложившемся сырье или мумифицированных трупах животного. Эту реакцию разработал в 1902 г. итальянский врач и иммунолог Альберто Асколи для выявления возбудителя в кожевенном сырье. Она позволяет обнаружить антигены возбудителя при отрицательных результатах бактериологического исследования. Компонентами этой реакции являются экстракт исследуемого материала и преципитирующая сибиреязвенная сыворотка. Перед постановкой реакции свежий материал предварительно выдерживают в термостате в течение 18-20 часов. Несвежий материал экстрагируют без выдерживания в термостате. Для приготовления экстракта материал заливают физиологическим раствором, кипятят в течение 10-45

476

минут и фильтруют. Иммунную преципитирующую сыворотку (0,2-0,3 мл) вносят в специальную узкую преципитационную пробирку и на нее осторожно наслаивают равное количество исследуемого экстракта. На границе соприкосновения компонентов в течение 1-5 минут образуется мутное кольцо преципитации белого цвета, что расценивается как положительный результат

(рисунок 6.43).

Рисунок 6.43 – Реакция термопреципитации по Асколи.

Биологическая проба. Для постановки биологической пробы используют белых мышей, морских свинок, кроликов. Заражение лабораторных животных исходным материалом является обязательным этапом диагностики. Исследуемый материал вводится подкожно. Гибель зараженных животных наступает через 1-3 суток. Павших животных вскрывают, делают мазки-отпечатки их тканей и органов и посевы на МПА. При вскрытии животных отмечается характерный для сибиреязвенной инфекции студенистый геморрагический отек подкожной клетчатки в месте введения материала, гиперемия внутренних органов, увеличение селезенки и несвернувшаяся кровь. В мазках обнаруживаются сибиреязвенные бациллы в виде коротких цепочек, окруженных капсулой. В посевах вырастают типичные для сибиреязвенного микроба шероховатые колонии.

Аллергологическое исследование. Для ретроспективной диагностики сибирской язвы используется кожная аллергическая проба с антраксином. Реакцию разработал Эль Наумович Шляхов (1920 – 2005 гг.). Антраксин вводят внутрикожно в ладонную поверхность предплечья в объеме 0,1 мл. Результат учитывают через 24-48 часов. Пробу считают положительной при наличии гиперемии и инфильтрата диаметром более 15 мм (таблица 6.1).

Таблица 6.1 – Оценка кожной аллергической пробы с сибиреязвенным аллергеном (антраксином)

Элементы местной реакции через |

Оценка реакции |

|

24 часа |

48 часов |

|

Инфильтрат отсутствует |

Гиперемия возможна |

Реакции нет (-) |

Гиперемия до 8 мм в |

Гиперемия менее 8 мм в |

Сомнительная реакция (±) |

|

|

477 |

диаметре с инфильтратом |

диаметре |

|

Гиперемия 8-15 мм в |

Гиперемия 8 мм и более в |

Положительная реакция |

диаметре с инфильтратом |

диаметре |

(+) |

Гиперемия 16-25 мм в |

Гиперемия 8 мм и более в |

Положительная реакция |

диаметре с инфильтратом |

диаметре |

(++) |

Гиперемия 26-40 мм в |

Гиперемия 8 мм и более в |

Резко положительная |

диаметре с инфильтратом |

диаметре |

реакция |

|

|

(+++) |

Гиперемия более 40 мм в |

Гиперемия 8 мм и более в |

Очень резко |

диаметре с инфильтратом |

диаметре |

положительная реакция |

|

|

(++++) |

Положительная проба с антраксином сохраняется длительное время после переболевания, что позволяет использовать эту реакцию для ретроспективной диагностики заболевания.

Сроки исследования при сибирской язве:

-микроскопического – в день поступления материала;

-бактериологического – до 3 суток;

-биологического – до 10 суток.

В настоящее время разработаны новые методы диагностики сибирской

язвы:

-люминесцентно-серологический метод при помощи системы фагфлюоресцентный антифаг основан на использовании явления специфической адсорбции частиц сибиреязвенного индикаторного бактериофага на клетках чувствительного гомологичного микроба, специфической реакции их с антифаговой флюоресцирующей сывороткой и на последующем выявлении возбудителя путем люминесцентной микроскопии;

-твердофазный иммуноферментный метод позволяет обнаружить возбудителя сибирской язвы даже при наличии одной бациллы в 1 мл воды и 50 бацилл в 1 г зерна или сена;

-серологическая реакция непрямой гемагглютинации (РНГА) для выявления сибиреязвенных антител;

-ПЦР – диагностика;

-ПДАФ - метод (метод AFLP) - полиморфизм длины амплифицированного фрагмента, основанный на обнаружении локуса, специфичного для каждого штамма.

Лечение сибирской язвы. Основными лекарственными средствами, используемыми для лечения сибирской язвы у людей, являются антибиотики и противосибиреязвенная сыворотка или противосибиреязвенный иммуноглобулин. Сибиреязвенный микроб обладает высокой чувствительностью к пенициллинам, цефалоспоринам, аминогликозидам, тетрациклинам, фторхинолонам. Меньшую чувствительность он проявляет к макролидам, линкозамидам, фениколам, а к полимиксинам возбудитель сибирской язвы устойчив. В связи с этим устойчивость сибиреязвенного микроба к полимиксинам используется при выделении возбудителя из внешней среды. Для лечения сибирской язвы применяют такие антибиотики как пенициллин, ампициллин, тетрациклин, гентамицин, тобрамицин,

478

стрептомицин, фторхинолоны и многие другие препараты. Рекомендуется использовать также комбинации антибиотиков друг с другом (пенициллин со стрептомицином, пенициллин с тетрациклином, ампициллин с гентамицином и т.д.).

Наряду с антибиотиками для лечения сибирской язвы применяют лечебную противосибиреязвенную сыворотку или противосибиреязвенный иммуноглобулин. Такая схема лечения рекомендуется при любой форме заболевания.

При легком течении заболевания (незначительный отек, отсутствие тенденции к увеличению размеров некроза, слабо выраженная интоксикация) больному назначают лишь антибиотики (пенициллин по 500 тыс. – 1 млн. ЕД внутримышечно 6-8 раз в сутки в течение 5-7 дней; тетрациклин по 0,05-0,1 г внутримышечно 2-3 раза в сутки в течение 5-7 дней).

При среднетяжелом и тяжелом течении сибирской язвы (выраженная склонность отека и некроза к увеличению с усилением явлений интоксикации) лечение антибиотиками сочетается с введением 40-50 мл внутримышечно однократно противосибиреязвенного глобулина (рисунок 6.44).

Рисунок 6.44 – Противосибиреязвенный глобулин лошадиный. Заимствовано из Интернет-ресурсов.

Индивидуальную чувствительность к глобулину проверяют внутрикожной пробой. С этой целью разведенный глобулин вводят внутрикожно в количестве 0,1 мл. Проба считается отрицательной, если через 20 минут после введения диаметр папулы не превышает 0,9 см. После этого пробу повторяют с неразведенным глобулином. При отсутствии через 30 минут реакции на месте введения неразведенного глобулина вводят лечебную дозу глобулина. В случае крайне тяжелого течения заболевания дозу антибиотиков и глобулина значительно увеличивают.

Профилактика сибирской язвы. Неспецифическая профилактика.

Основными направлениями профилактики сибирской язвы у людей является проведение ветеринарно-санитарных мероприятий: вакцинация восприимчивых животных; изоляция больных и подозрительных животных, уничтожение трупов погибших животных и обеззараживание объектов (подстилка, навоз), обезвреживание мест содержания больных животных; учет и ликвидация почвенных очагов (мест сохранения возбудителя в почве); очистка водопоев, осушение

479

заболоченных участков; организация скотомогильников (глубина ямы не менее 2 м, использование хлорной извести при захоронении трупов животных); проведение

санитарно-ограничительных мероприятий; санитарный надзор за предприятиями, занятыми переработкой животного сырья; разъяснительная работа среди населения.

Необходимо добиваться прекращения бесконтрольного убоя животных, соблюдения правил утилизации, уборки и уничтожения трупов, осуществлять надзор за заготовкой сырья животного происхождения, следить за санитарным состоянием ферм, пастбищ, водопоя, трасс прогона скота. Очень важно регистрировать и изолировать инфицированные территории с сибиреязвенными захоронениями. Скотомогильники огораживают и дезинфицируют. На угрожаемой территории обязательно контролируют выполнение ветеринарно-санитарных правил при проведении гидромелиоративных, строительных и других земляных работ.

При вспышке сибирской язвы немедленно устанавливают карантин. Запрещают ввод, вывод, перегруппировку животных, убой на мясо, заготовку и вывоз продукции животноводства. Всех животных клинически обследуют. Больных и подозрительных по заболеванию изолируют и лечат, а через 14 дней после выздоровления вакцинируют. Клинически здоровых вакцинируют немедленно. Молоко от больных животных обеззараживают и уничтожают, а от подозреваемых в заражении – допускают к употреблению после кипячения. Трупы сжигают, захоронение их при сибирской язве запрещено. Места, где были трупы или больные животные тщательно дезинфицируют. Почву орошают раствором хлорной извести, содержащим 5% активного хлора (10 л на 1 кв. м), затем перекапывают на глубину 25 см и перемешивают с сухой хлорной известью, содержащей не менее 25% активного хлора (на 3 части почвы 1 часть хлорной извести). После этого сухую почву увлажняют.

Инфицированный навоз сжигают. Все кожевенное сырье исследуют в лаборатории на сибирскую язву, контаминированное сырье сжигают.

Карантин снимают через 15 суток после последнего случая гибели или выздоровления животного, окончания реакции на прививки и проведения заключительных ветеринарно-санитарных мероприятий.

При выявлении случаев сибирской язвы на мясокомбинатах убой животных прекращают и проводят обеззараживание всех инфицированных объектов.

Специфическая профилактика. В настоящее время для профилактики сибирской язвы у людей применяют живую вакцину СТИ (производится из бескапсульного штамма В. anthracis СТИ-1), химическую вакцину (на основе протективного антигена штамма СТИ-1), комбинированную вакцину (на основе спор бескапсульного штамма СТИ-1 и протективного антигена этого же штамма). Все вакцины применяются по эпидемиологическим показаниям (рисунок 6.45).

480

Рисунок 6.45 – Живая сибиреязвенная вакцина СТИ. Заимствовано из Интернетресурсов.

За рубежом в практике ветеринарии и медицины используют только химическую вакцину, представляющую собой очищенный протективный антиген, продуцируемый клетками штамма Sterne на специальных питательных средах.

Вопросы для контроля усвоения материала

1.Назовите возбудителя сибирской язвы.

2.Какую форму имеют клетки сибиреязвенного микроба?

3.Как по Граму окрашивается возбудитель сибирской язвы?

4.В какой форме существует возбудитель сибирской язвы в организме больного?

5.В какой форме существует возбудитель сибирской язвы в почве?

6.Обладает ли возбудитель сибирской язвы подвижностью?

7.Каким методом выявляется подвижность бактерий?

8.Образует ли возбудитель сибирской язвы споры?

9.Каким методом окрашивают препараты для выявления спор?

10.Образует ли возбудитель сибирской язвы капсулу?

11.Как выявляется капсула у сибиреязвенного микроба?

12.Какие питательные среды используют для выращивания сибиреязвенного микроба?

13.Опишите характер роста сибиреязвенного микроба на плотных питательных средах.

14.Опишите характер роста сибиреязвенного микроба в жидких питательных средах.

15.Назовите основные факторы патогенности сибиреязвенного микроба.

16.Какую роль выполняют в клетках сибиреязвенного микроба плазмиды?

17.Назовите источник инфекции при сибирской язве.

18.Назовите пути заражения человека сибирской язвой.

19.Назовите средства специфической профилактики сибирской язвы.

20.Какие средства используются для лечения сибирской язвы?

Тренировочные тесты

1. Возбудителем сибирской язвы является (один правильный ответ):