Билеты к экзамену

.pdfНаиболее физиологичный метод коррекции коарктации — резекция суженного участка с формированием анастомоза аорты по типу конец в конец.

Осложнения. Наиболее тяжёлое осложнение при коррекции коарктации аорты — кровотечение.

БИЛЕТ 12

1. Топография подключичной вены. Катетеризация, показания синдром ПаджетаШреттера

Подключичная вена расположена в нижней части подключичного треугольника. Медиальной границей треугольника является задний края грудино-ключично-сосцевидной мышцы, нижней - средняя треть ключицы и латеральной - передний край трапециевидной мышцы.

Подключичная вена начинается от нижней границы первого ребра и является продолжением подмышечной вены. В самом начале вена огибает первое ребро, затем отклоняется кнутри, вниз и немного кпереди у места прикрепления к ключице передней лестничной мышцы и входит в грудную полость. Тотчас позади грудино-ключичного сочленения подключичная вена соединяется с внутренней яремной веной. Далее уже в качестве плечеголовной вены она входит в средостение и, соединившись с одноименной веной с противоположной стороны, формирует верхнюю полую вену.

Латеральная часть подключичной вены располагается кпреди и книзу от подключичной артерии. Медиальнее подключичную вену от лежащей кзади от нее артерии отделяют волокна передней лестничной мышцы. Спереди подключичная вена пересекает диафрагмальный нерв, кроме того, слева над верхушкой легкого проходит грудной лимфатический проток, входящий в угол, образованный слиянием внутренней яремной и подключичной вен.

Катетеризация:

Показания:

недоступность периферических вен;

продолжительные операции с большой кровопотерей;

необходимость многосуточной и интенсивной терапии;

необходимость парентерального питания, включающего в себя переливание концентрированных, гипертонических растворов;

Обезболивание

Местное с использованием 0,25%-го раствора новокаина, у беспокойных больных и детей– общее

Положение больного

Горизонтальное положение, лежа на спине с опущенным головным концом, голова повернута в сторону, противоположную пунктируемой.

Техника

Катетеризация подключичной вены складывается из двух моментов: пункции вены и введения катетера.

Пункционная катетеризация подключичной вены может быть произведена из различных точек надключичной и подключичной областей, но чаще всего используют точку, расположенную на 1 см ниже ключицы по линии, разделяющей внутреннюю и среднюю треть ключицы;

Конец иглы устанавливают в месте пункции на коже, шприц с иглой поворачивают по направлению к голове. Затем шприц с иглой разворачивают кнаружи так, чтобы острие иглы указывало на небольшой треугольник, образованный грудинной и ключичной головками грудино-ключично-сосцевидной мышцы и верхним краем ключицы. Если эти ориентиры четко не определяются, иглу следует направить в сторону яремной вырезки, для чего в последнюю помещают для ориентира указательный палец. Иглу продвигают позади ключицы, вдоль заднего ее края, держа шприц с иглой строго параллельно фронтальной плоскости тела. После успешной пункции вводят катетер. Введение катетера в вену по проводнику проводится на глубину 5-10 см до верхней полой вены. Проводник удаляют, контролируя нахождение катетера в вене шприцем. Катетер фиксируют к коже и накладывают асептическую повязку.

Синдромом Педжета-Шреттера называют острый тромбоз проксимальных отделов подключичной вены с распространением его на подмышечную вену и вены плеча и нарушением венозного оттока в верхней конечности.

Больные отмечают появление отека, сопровождающегося выраженным цианозом кожных покровов и ощущением тяжести, распирания, вплоть до болевых ощущений.

Применение фибринолитических и антикоагулянтных препаратов, ангиопротекторов, спазмолитиков, аналгетиков, компрессионной терапии. Показания к хирургическому лечению определяются в зависимости от тяжести клинических проявлений и обычно возникают при угрозе развития венозной гангрены, выраженных регионарных гемодинамических нарушениях.

2.Топография червеобразного отростка. Хирургические доступы. Аппендэктомия ретроградным и ортоградным способами. Аппендэктомия. Основные этапы операции. Способы обработки культи червеобразного отростка.

Червеобразный отросток (appendix vermiformis) отходит, чаще всего, от заднемедиальной стенки слепой кишки.

Наиболее часто основание проецируется на границе нижней и средней трети линии, соединяющей пупок с передней верхней остью подвздошной кости (точка Мак-Бурнея).

Возможны следующие положения червеобразного отростка в брюшной полости:

1)нисходящее или тазовое

2)восходящее или подпеченочное

3)медиальное — отросток лежит среди петель тонкой кишки;

4)латеральное — отросток находится в правом боковом канале;

5)переднее — отросток лежит на передней поверхности слепой кишки;

6)ретроцекальное — отросток находится позади слепой кишки внут-рибрюшинно;

7)ретроперитонеальное — отросток лежит позади слепой кишки в за-брюшинной клетчатке;

8)интрамуральное — отросток лежит в толще стенки слепой кишки.

Червеобразный отросток покрыт брюшиной со всех сторон

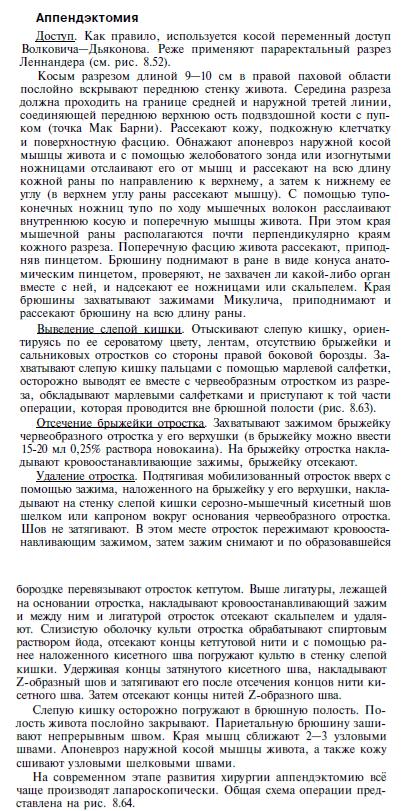

по Волковичу-Дьяконову-Мак-Бурнею(косая переменная лапаротомия) – основной доступ при аппендэктомии:

1.Разрез длиной 7-8 см через точку Мак-Бурнея (на границе между наружной и средней

третями линии от передней верхней ости подвздошной кости до пупка) перпендикулярно

описанной линии (параллельно паховой связке) так, чтобы треть разреза находилась выше, а две трети – ниже этой линии.

2.Рассекаем кожу, подкожная клетчатка, поверхностная фасция

3.Рассекаем апоневроз наружной косой мышцы живота и ее саму в верхнем углу раны

4.Тупо раздвигаем по ходу волокон внутреннюю и поперечную косые мышцы и входим в предбрюшинную клетчатку.

5.Разрезаем поперечную фасцию и париетальную брюшину.

Ретроградная аппендэктомия:

Показание: отросток фиксирован сращениями к задней брюшной стенки и выведение его в рану невозможно; аппендикс практически не имеет брыжейки

Техника ретроградной аппендэктомии:

1.Доступ: по Волковичу-Дьяконову-Мак-Бурнею

2.Послойное рассечение передней брюшной стенки

3.Слепую кишку выводят в рану и находят основание червеобразного отростка

4.На стенку слепой кишки накладываем кисетный шов вокруг отростка

5.У основания отростка делают отверстие в брыжейке, отросток на этом уровне перевязывают подведенной кетгутовой ниткой.

6.Дистальнее места перевязки отросток захватывается зажимом Кохера и пересекается, не отделяя от брыжейки и спаек. Культя смазывается иодом.

7.Культя погружается кисетным и Z-образным швами.

8.Подтягивая за зажим, наложенный на отросток, его брыжейка перевязывается и пересекается между последовательно накладываемыми зажимами Кохера, начиная от основания к верхушке.

9. Ревизия брюшной полости, послойное ушивание раны.

3. Классификация оперативных доступов к сердцу. Паллиативные и радикальные операции при синих пороках сердца

Оперативные доступы к сердцу:

1.левосторонняя торакотомия в 3-4-5-6 межреберьях по показаниям

2.продольная стернотомия

3.поперечная стернотомия

4.продольно-поперечная стернотомия

Распил грудины необходимо проводить строго по срединной линии. При ушивании раны после стернотомии обязательно прочное скрепление костных краев грудины, ушивание собственной фасции с надкостницей, подкожной клетчатки с поверхностной фасцией, а затем частые швы на кожу.

Тетрада Фалло (ТФ) относится к наиболее распространённым порокам сердца синего типа. Одинаково часто встречается у мальчиков и у девочек. Существуют семейные случаи порока.

При классическом варианте тетрады Фалло обнаруживается 4 признака: сужение выводного отдела правого желудочка на различных уровнях, дефект межжелудочковой перегородки, который всегда является большим, высоким, перимембранозным, гипертрофия миокарда правого желудочка и декстрапозиция аорты.

Хирургическая коррекция больным с ТФ подразделяется на паллиативные операции (наложение подключичного-лёгочного анастомоза) и радикальную коррекцию.

Показанием к проведению паллиативной операции служат:

1.«Крайняя» форма тетрады Фалло, ранние, частые и тяжёлые одышечноцианотические приступы;

2.Наличие стойкой одышки и тахикардии в покое, не купирующихся консервативной терапией;

3.Выраженной гипотрофии и анемизации.

Операция шунтирования (или создания искусственного артериального протока) направлена на улучшение легочной гемодинамики и позволяет больному выжить и окрепнуть перед проведением радикальной коррекции, которая проводится через 2-3 года. Радикальная операция подразумевает одновременное устранение всех сердечных аномалий и проводится в дошкольном возрасте.

БИЛЕТ 13

1. Топография сонного треугольника шеи. Операции на сонных артериях (эндартерэктомия, пластика, перевязка). Топография вен шеи. Особенности и опасности обработки ран шеи.

Сонный треугольник (ограничен задним брюшком двубрюшной мышцы, передним краем грудиноключично-сосцевидной и верхним брюшком лопаточно-подъязычной мышц).

Кожа тонкая, подвижная, легко берется в складку. Во влагалище сосудисто-нервного пучка латеральнее располагается внутренняя яремная вена, медиальнее - общая сонная

артерия (a. carotis communis), а сзади между ними - блуждающий нерв (n.vagus). Каждый элемент сосудисто-нервного пучка имеет собственное фиброзное влагалище.

Перевязка сонных артерий при их повреждении может производиться в крайних случаях, когда не удается наложить сосудистый шов.

Правила:

1.Перевязку общей, наружной и внутренней сонных артерий проводят не ближе 1 см к бифуркации:

2.Перевязку наружной сонной артерии лучше выполнять между верхней щитовидной и язычной артериями.

3.Для перевязки сосудов иглу Дешана с двойной лигатурой подводят со стороны внутренней яремной вены – профилактика повреждения вены.

Открытая эндартерэктомия из бифуркации общей сонной артерии + пластика

Выполняют продольный разрез всех слоев общей сонной артерии в области ее бифуркации. Лопаткой для эндартерэктомии отслаивают измененную интиму вместе с атероматозными массами. Измененная интима сонной артерии или постепенно переходит в неизмененную и легко тупо отделяется от подлежащих слоев, или пересекается циркулярно на этом уровне с последующим ее подшиванием к стенке артерии несколькими узловыми швами. Операцию заканчивают ушиванием разреза стенки сонной артерии или вшиванием в него «заплаты».

Обычно для пластики применяются заплаты из ксеноперикарда или синтетического заменителя. Заплата фиксируется нитью из пролена (толщина 6-0, либо 7-0). На следующем этапе восстановленная артерия проверяется на герметичность. С внутренней артерии снимаются зажимы, затем – с наружной. Устье внутренней артерии заново переживается, и пускается кровоток по общей артерии, благодаря чему вымываются небольшие тромбы из просвета во внешнюю артерию.

2. Топография сердца. операции при окклюзионных поражений коронарных артерий(аортокоронарное шунтирование, маммарокоронарное шунтирование,

Баллонная ангиопластика), аневризме сердца

Сердце располагается в грудной клетке между полостями плевры, на сухожильной части диафрагмы. Его большая часть (2/3) находится слева от срединной линии, справа остаются только правое предсердие и обе полые вены.

Сердце представляет собой полый четырехкамерный орган с хорошо развитыми мышечными стенками и имеет форму несколько уплощенного конуса. Различают три основных положения сердца: поперечное (горизонтальное, косое (диагональное), вертикальное (продольное). Сердце окружено со всех сторон перикардом.

Показания к проведению аортального и маммарокоронарного шунтирования.

Фракция выброса левого желудочка менее 30%.

Поражение ствола левой венечной артерии.

Единственная непоражённая венечная артерия.

Дисфункция левого желудочка в сочетании с трёхсосудистым поражением, особенно при поражении передней межжелудочковой ветви левой венечной артерии в проксимальном отделе.

Как правило оно проводится, если поражение коронарных артерий сопутствует поражению клапанов сердца. В этом случае, протезируют сначала клапан, затем пришивают шунты. Шунтирование также выполняется в случае, если сосуд полностью не проходим и поставить стент нет возможности ; при сопутствующей аневризме сердца и др. патологиях сердца, требующих разрезы сердца, т.е. операция на открытом сердце. Так, если при аортокоронарном шунтировании (АКШ) в качестве шунта берётся вена с ноги или даже артерия руки, то при маммаро-коронарном шунтировании используют дистальный конец внутренней грудной артерии вшивается в коронарную артерию ниже окклюзии.

Баллонная ангиопластика относится к чрезкожным вмешательствам. Для этого вводят баллон, раздувают его в месте сужения, сдувают и извлекают с проводником через ногу (иногда через руку). В таком случае, пациент может быть выписан через 3 дня, и нет необходимости имплантации стентов. Но зачастую, подобные сужения возникают повторно.

3. Топография брюшной полости. Сумки, каналы, синусы. Дренирование сальниковой сумки

Полость живота подразделяется на брюшинную полость и забрюшинное пространство. Брюшинную полость ограничивает париетальный листок брюшины. Забрюшинное пространство — часть полости живота, лежащая между париетальной фасцией живота у ее задней стенки и париетальной брюшиной. Обе эти части брюшной полости тесно связаны между собой прежде всего потому, что именно из забрюшинного пространства к органам брюшинной полости подходят сосуды и нервы. Большая часть органов живота располагается в брюшинной полости. В то же время имеются органы, расположенные и в брюшинной полости, и в забрюшинном пространстве.

Каналы

По бокам от восходящей и нисходящей ободочных кишок расположе-ны правый и левый каналы брюшной полости (canalis lateralis dexter et sinis-ter), образованные вследствие перехода брюшины с боковой стенки живота на ободочную кишку. Правый канал имеет сообщение между верхним эта-жом и нижним. По левому каналу связь верхнего этажа с нижним отсутству-ет из-за наличия диафрагмально-ободочной связки (lig. phrenicocolicum).

Синусы брюшной полости(sinus mesentericus dexter et sinus mesentericus sinister)

Правая пазуха ограничена: справа — восходящей ободочной кишкой; сверху — поперечной ободочной кишкой, слева — брыжейкой тонкой кишки. Левая пазуха: слева — нисходящая ободочная кишка, снизу — вход в полость малого таза, справа — брыжейка тонкой кишки.

Сумки

Сообщается с полостью брюшины посредством сальникового от-верстия (foramen epiploicum, отверстие Винслова), ограниченного спереди печеночно-дуоденальной связкой, снизу — дуоденально-почечной связкой и верхней горизонтальной частью 12-перстной кишки, сзади – печеночно-почечной связкой и париетальной брюшиной, покрывающей нижнюю по-лую вену, сверху — хвостатой долей печени.

Правая печеночная сумка (bursa hepatica dextra) сверху ограничена сухожильным центром диафрагмы, снизу — диафрагмальной поверхно-стью правой доли печени, сзади — правой венечной связкой, слева — сер-повидной связкой. Является местом поддиафрагмальных абсцессов.

Левая печеночная сумка (bursa hepatica sinistra) сверху ограничена диафрагмой, сзади — левой венечной связкой печени, справа — серповид-ной связкой, слева — левой треугольной связкой печени, снизу — диа-фрагмальной поверхностью левой доли печени.

Преджелудочная сумка (bursa pregastrica) сверху ограничена левой долей печени, спереди

— париетальной брюшиной передней брюшной стенки, сзади — малым сальником и передней поверхностью желудка, справа — серповидной связкой.

Предсальниковый промежуток (spatium preepiploicum) — длинная щель, расположенная между передней поверхностью большого сальника и внутренней поверхностью передней брюшной стенки. Посредством этого промежутка сообщаются между собой верхний и нижний этажи.

Дренирование сальниковой сумки

Показания: геморрагический или жировой панкреонекроз с выпотом в сальниковой сумке. После ревизии брюшной полости широко вскрывают желудочно-ободочную связку, осматривают поджелудочную железу от головки до хвоста, оценивают изменения на поверхности железы. Вводят 0,25% раствор новокаина с ингибиторами или цитостатиками в окружающую клетчатку поджелудочной железы. сальниковую сумку осушают. Через отдельные разрезы в желудочно-ободочной связке в области головки и хвоста железы вводят один толстый дренаж с дополнительными отверстиями. Дренаж укладывают на тело поджелудочной железы. Могут быть использованы два «встречных» дренажа. Листки рассеченной связки сшивают. Дренажи выводят из брюшной полости через отдельные разрезы в правом и левом подреберьях. Брюшную стенку послойно ушивают наглухо.

БИЛЕТ 14

1. Топография бедра. Фасциальные футляры, клетчаточные пространства, сосудисто-нервные образования бедра. Бедренный треугольник, бедренноподколенный канал Гунтера. Флегмоны бедра, этиология, пути распространения гноя, лечение.

Поверхностные слои:

1). Кожа – вверху - тонкая, подвижная, внизуболее плотная.

2). ПЖК – состоит из 2 слоев, разделенных листком поверхностной фасции.

3). Поверхностная фасция расщепляется на 2 листка(пов и глуб.), м-ду которыми нах-ся:

а). кожные нервы - бедренная ветвь, наружный кожный нерв бедра, передние кожные ветви бедренного нерва, чувствительная ветвь запирательного нерва.

б). поверхностные артерии (ветви бедренной артерии)

в). вены – сопровож-ют соответствующие артерии и впадают в бедренную или в большую подкожную вену (та впадает в бедренную на 3 см ниже паховой св-ки).

г). Лимфоузлы – 3 группы: паховые (принимают лимфу от ПБС ниже пупка, промеж-ти, ягодичн. обл-ти) и подпаховые (собирают лимфу от ноги)(12-16 шт.) лежат на широкой фасции, глубокие паховые (3-4 шт., сопровождают бедренную вену – собирают лимфу от глубоких слоев ноги) – под ее поверхностным листком.

4). Широкая фасция (собственная) делится на 2 листка (ограничивают клетчаточное пространство):

а). глубокий листок (f. iliopectinea)– идет позади бедр. с-дов и покр-ет mm. iliopsoas et pectineus.

б). поверхностный – идет впереди бедренных с-дов и сливается с глубоким на m.pectineus.

Задняя область бедра

1). Кожа – тонкая, сращена с ПЖК, покрыта волосами.

2). ПЖК – в ней проходят: снаружи – ветви наружного кожного нерва бедра, сзади – задний кожный нерв бедра.

3). Поверхностная фасция выражена слабо.

4). Широкая фасция – отдает боковую и заднюю межмышечные перегородки.

5). Мышцы – начинаются от седалищного бугра и сгибают голень: это бицепс бедра, полусухожильная и лежащая под ней полуперепончатая м-цы (2 последние вместе с портняжной м-цей, прикрепляясь к бугристости БК, обр-ют гусиную лапку).

Бедренный треугольник (trigonum femorale)выделяется на передней поверхности бедра. Его границы: паховая связка (ligamentuminguinale) (сверху), портняжная мышца (musculussartorius) (латерально) и край длинной приводящей мышцы

(musculusadductorlongus) (медиально).

Бедренный канал (canalis femoralis)(в норме отсутствует, а образуется при возникновении бедренной грыжи) располагается в медиальном отделе сосудистой лакуны. Он имеет 3 стенки: 1 -передняя стенкаобразована паховой связкой и сросшимся с ней верхним рогом серповидного края; 2 -задняя стенка представлена глубоким листком широкой фасции бедра; 3 -латеральная стенкаобразована бедренной веной.

Приводящий канал (canalis adductorius, Гунтеров). Он имеет три стенки: 1-латеральную стенку,образованную медиальной широкой мышцей бедра; 2 -медиальную стенку,представленную большой приводящей мышцей; 3 -переднюю стенку,которая

является участком широкой фасции бедра, переходящей с медиальной широкой мышцы бедра на большую приводящую мышцу. Приводящий канал имеет 3 отверстия: 1 -верхнее отверстие ограничено теми же образованиями, что и стенки приводящего канала; 2 -

нижнее отверстие представленно сухожильной щелью в сухожилии большой приводящей мышцы; 3 -переднее отверстие -небольшая щель в передней стенке приводящего канала, через которую выходят нисходящая артерия колена и подкожный нерв. В канале проходят бедренные артерия, вена и подкожный нерв (частично).

Техника операции.

Флегмона передней поверхности бедра вскрывается отдельными продольными разрезами в 12—15 см. Разрезы проводятся на передненаружной поверхности верхней, средней или нижней трети бедра, в зависимости от локализации флегмоны. При этом необходимо помнить о проекции и топографии бедренных сосудов. Поэтому разрезы на бедре не следует проводить вблизи портняжной мышцы. Рассекаются кожа, подкожная клетчатка, поверхностная фасция и весьма плотная собственная, т.е. широкая фасция бедра. После рассечения последней тупым путем проникают через межмышечные промежутки, а при необходимости — через мышцы до кости, вокруг которой нередко и находится скопление гноя, которое дренируется.

Флегмона задней поверхности бедра вскрывается длинными продольными разрезами, идущими по средней линии задней поверхности бедра. Рассекаются кожа, подкожная клетчатка, поверхностная и плотная собственная фасция бедра, и затем тупым путем проникают в межмышечную щель между двуглавой мышцей бедра и полусухожильной и полуперепончатой мышцами и доходят до гнойного скопления, которое дренируют.

Флегмону внутренней поверхности бедра вскрывают продольным передневнутренним разрезом, начинающимся от внутренней трети пупартовой связки. Рассекают кожу, подкожную клетчатку, поверхностную и собственную фасции бедра и подвздошногребешковую фасцию. Тупым путем расслаивают приводящие мышцы и доходят до скопления гноя, которое дренируют.

2. Топография молочной железы. Разрезы при операциях на молочной железе. Техника ретромаммарной блокады, показания.

Молочная железа расположена в подкожном слое грудной клетки. Она занимает промежуток между краем грудины и передней подмышечной линией на уровне III-VI (VII) рёбер, кпереди от большой грудной мышцы и частично передней зубчатой, покрытых собственной фасцией.

Кожа тонкая, по отношению к железе малоподвижная. Сдвигается только вместе с железой.

Подкожная жировая клетчатка пронизана соединительнотканными перемычками, связывающими кожу с капсулой железы, В области соска и околососкового кружка (ареолы) подкожной клетчатки нет.