- •31. Флегмона, абсцесс, эмпиема, свищ

- •46. 2 Тип иммунологических (аллергических) механизмов повреждения тканей

- •50. 3 Тип иммунологических (аллергических) реакций. Механизм повреждения тканей.

- •54. IV тип иммунологических (аллергических) механизмов повреждения тканей

- •24. Гепатит а. Этиология. Патогенез.

- •32. Акромегалия

- •Патогенез и этиология

- •Клинические проявления

- •36. Болезнь Иценко-кушинга. Отличия от синдрома.

- •39. Крупозная пневмония. Этиология и патогенез. Фазы. Осложнения. Причины смерти.

- •43. Пути метастазирования опухолей

- •45. Венозная гиперемия (полнокровие). Виды, причины, признаки, механизм развития, значение для организма.

- •47. Сравнительная характеристика свойств доброкачественных и злокачественных опухолей

- •48. Инфаркт миокарда. Патогенез. Пат. Анатомия. Исходы.

- •49. Экссудативное воспаление. Виды и признаки.

- •51. Токсическая дистрофия печени. Этиология. Патогенез.

- •53. Понятие о воспалении. Причины и признаки.

- •55. Гломерулонефрит. Этиология, патогенез, классификация.

- •56. Инфаркт. Виды. Механизм развития. Исходы.

- •57. . Виды и фазы развития.

- •58. Пиелонефрит. Этиология и патогенез.

- •60. Атеросклероз. Патогенез, морфологические изменения. Осложнения.

- •61. Повреждение клеток, физико-химические нарушения, окислительный стресс.

- •62. Мезенхимальные опухоли.

- •64. В12 (фолиевая) дефицитная анемия. Этиология и патогенез. Картина крови.

- •65. Регенерация костной ткани при повреждении. Ее нарушения.

- •66. Стадии развития лихорадки. Отношение между теплопродукцией и теплоотдачей во всех трех стадиях лихорадки.

- •67. Компенсаторно-приспособительные механизмы при гипоксии.

- •84. Экзогенная гипоксия. Причины. Механизм развития. Высотная и горная болезни.

- •1. Артериальная гипоксемия.

- •2. ↓ Напряжения в крови со2 (гипокапния) возникает в результате компенсаторной гипервентиляции лёгких (в связи с гипоксемией).

- •68. Регенерация. Виды. Регенерационная гипертрофия.

- •69. Железодефицитная анемия. Этиология и патогенез. Картина крови.

- •70. Камни мочевыводящих путей. Гидронефроз. Исходы.

- •71. Гемический тип гипоксии

- •72. Лихорадка, ее патогенез, отличие от перегревания (гипертермии).

- •73. Гемолитическая желтуха. Причины. Нарушения обмена пигментов при гемолитической желтухе.

- •74. Паренхиматозная желтуха.

- •75. Стадии гибели клетки. Этиологическая и клинико-анатомическая классификация некроза.

- •76. Гемодинамический и дыхательный типы гипоксии.

- •77. Гипергликемия. Мех-м развития, последствия. Глюкозурия.

- •78. Эмфизема лёгких. Этиология, классификация, исходы.

- •79. Роль нарушения функции паращитовидных желез (пщж) и патологии кальциевого обмена.

- •80. Грануляционная ткань. Строение и функции. Заживление ран первичным и вторичным натяжением.

- •81. Гемосидероз. Виды. Механизм развития. Изменения в организме.

- •82. Нефротический синдром. Патогенез. Заболевания почек, при которых возможно его развитие.

- •85. Патогенез сердечных отеков.

- •86. Хронический гастрит. Этиология и патогенез. Классификация. Исходы.

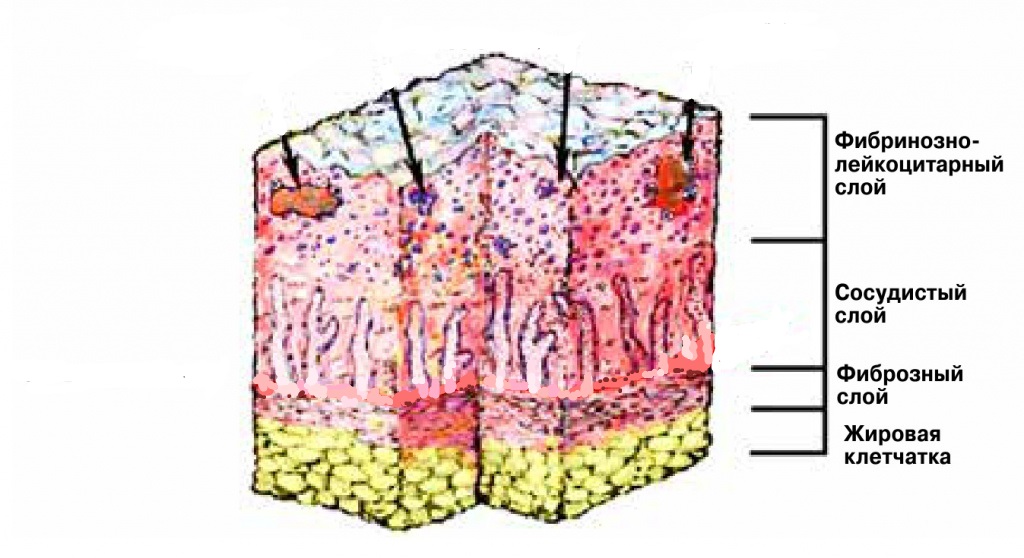

80. Грануляционная ткань. Строение и функции. Заживление ран первичным и вторичным натяжением.

Грануляционная ткань - это молодая, незрелая, растущая соединительная ткань, образующаяся при заживлении тканевых дефектов путем вторичного натяжения.

Строение грануляционной ткани. Грануляционная ткань состоит из 6 слоёв: 1) Поверхностный лейкоцитарно-некротический слой 2) Поверхностный слой сосудистых петель 3) Слой вертикальных сосудов 4) Созревающий слой 5) Слой горизонтально расположенных фибробластов 6) Фиброзный слой

Функции грануляционной ткани

1. Замещение раневого дефекта 2. Защитная функция. Грануляционная ткань выступает в роли временной покровной ткани, она является барьером между внешней и внутренней средами организма, препятствует проникновению в ткани микроорганизмов, всасыванию в кровь токсинов, продуктов некролиза и жизнедеятельности микробов и защищает глубже лежащие структуры от неблагоприятных влияний внешней среды. Защитная функция грануляций обусловлена наличием компактного слоя сосудистых петель. Фагоцитарная активность клеток обеспечивает бактерицидные свойства грануляционной ткани.

3. Очищение раны. Благодаря функционированию лейкоцитов, макрофагов и наличию протеолитических ферментов происходит отторжение и расплавление нежизнеспособных тканей.

Заживление ран

Виды заживления ран: 1) непосредственное закрытие дефекта эпителиального покрова; 2) заживление под струпом; 3) заживление раны первичным натяжением; 4) заживление раны вторичным натяжением, или заживление раны через нагноение.

Заживление первичным натяжением наблюдается в ранах с повреждением не только кожи, но и подлежащей ткани, причем края раны ровные (чаще это хирургические раны - минимальное повреждение, минимальное инфицирование). Рана заполняется свертками излившейся крови, что предохраняет края раны от дегидратации и инфекции. Под влиянием протеолитических ферментов нейтрофилов происходит частичный лизис свертка крови, тканевого детрита. Нейтрофилы погибают, на смену им приходят макрофаги, которые фагоцитируют эритроциты, остатки поврежденной ткани; в краях раны обнаруживается гемосидерин. Часть содержимого раны удаляется в первый день ранения вместе с экссудатом самостоятельно или при обработке раны - первичное очищение. На 2-3-и сутки в краях раны появляются растущие навстречу друг другу фибробласты и новообразованные капилляры, появляется грануляционная ткань, пласт которой при первичном натяжении не достигает больших размеров. К 10-15-м суткам она полностью созревает, раневой дефект эпителизируется и рана заживает нежным рубчиком.

Заживление вторичным натяжением, или заживление через нагноение (или заживление посредством гранулирования), наблюдается обычно при обширных ранениях, травмах, сопровождающихся размозжением и омертвением тканей, проникновении в рану инородных тел, микробов. На месте раны возникают кровоизлияния, травматический отек краев раны, быстро появляются признаки демаркационного гнойного воспаления на границе с омертвевшей тканью, расплавление некротических масс. В течение первых 5-6 сут происходит отторжение некротических масс - вторичное очищение раны, и в краях раны начинает развиваться грануляционная ткань. При этом виде заживления раны на месте ее всегда образуется рубец.