2509

.pdf

|

1 |

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

, |

(1) |

|||

ΔpT 0,0345 |

273 tH.B |

HpБ |

||||

|

|

273 tT |

|

|

||

где Н – высота участка, создающего тягу, м;

tТ – средняя температура газов в участке, ОС; tН.В – температура наружного воздуха, ОС; рБ – барометрическое давление, Па.

Для определения средней температуры газов следует знать снижение их температуры в результате остывания при движении по соединительным трубам и дымовым каналам.

Из сравнения уравнения теплопередачи от уходящих газов к воздуху, окружающему дымоход

Q kFB tУХ tО.В kFB Δt ,

2

и уравнения теплового баланса для участка газохода

1000 Q 1,38VП.С Δt 3600,

получаем следующую зависимость для расчета остывания уходящих газов:

Δt |

|

tУХ tО.В |

|

, О С. |

||

|

|

|||||

|

|

0,384V |

П.С |

0,5 |

|

|

|

|

|

|

|

||

kFB

В приведенных уравнениях:

t – падение температуры уходящих газов в расчетном участке, ОС; k – среднее значение коэффициента теплопередачи для стенок дымо-

хода, отнесенное к внутренней поверхности, Вт/(м2 ОС); FВ – внутренняя поверхность расчетного участка дымохода, м2; tУХ – температура уходящих газов при входе в дымоход, ОС; tО.В – температура воздуха, окружающего дымоход, ОС;

Q – количество теплоты, отдаваемой уходящими газами при остывании на t, Вт;

1,38 – средняя объемная теплоемкость дымовых газов, кДж/(м3 ОС); VП.С – расход продуктов сгорания через дымоход, отнесенный к нор-

мальным условиям, м3/ч.

30

Втабл. 4 приведены коэффициенты теплопередачи для дымоходов

иприсоединительных труб.

Таблица 4

Коэффициенты теплопередачи для дымохода и присоединительных трубопроводов

Конструкция дымовой трубы |

k, Вт/(м2 ОС) |

|

|

|

|

Наружные дымовые трубы с толщиной стенки в один кир- |

|

|

пич сечением: |

3,25–3,72 |

|

1к 1к |

||

3,95–4,53 |

||

½ к ½ к |

||

|

||

Дымоходы в кирпичной стене над кровлей, толщина стенок |

3,13–3,48 |

|

дымоходов полкирпича |

|

|

Дымоходы, расположенные в кирпичной оштукатуренной |

2,32–2,56 |

|

стене с толщиной стенки дымохода полкирпича |

3,48–4,65 |

|

Неутепленная стальная соединительная труба |

|

|

Соединительная стальная труба, изолированная асбестом, |

2,9–3,84 |

|

толщиной 2 см |

|

Примерные значения падения температуры уходящих газов на 1 м дымохода следующие: в кирпичном дымоходе, расположенном во внутренней стене, 2–6 ОС; в кирпичном дымоходе, расположенном снаружи здания, 3–7 ОС; в стальных соединительных трубах 6–12 ОС.

Разряжение перед газовым прибором рРАЗ определяют по уравнению

рРАЗ = рТ – ( рТР + рМ.С),

где рТР, рМ.С – потери давления на трение и местные сопротивления при движении газов по соединительным трубам, дымоходам и дымовой трубе; величина рМ.С включает потери давления, связанные с созданием скорости при выходе из трубы.

Потери на трение рассчитывают по формуле

|

|

l |

W2 |

273 t |

СР |

|

|

||

ΔpTP |

λ |

|

|

УХ |

ρУХ |

|

, |

(2) |

|

d |

2 |

273 |

|

||||||

|

|

|

|

|

|

||||

где коэффициент трения, принимаемый для кирпичных каналов и труб равным 0,04, для металлических труб – 0,02, для металлических окисленных – 0,04;

31

l длина расчетного участка, м; d диаметр, м;

WУХ – скорость газов, приведенная к нормальным условиям, м/с;УХ – плотность уходящих газов, приведенная к нормальным усло-

виям, кг/м3;

tСР – средняя температура газов в расчетном участке, ОС. Если сечение прямоугольное, то берут эквивалентный диаметр

dЭК 4f /S,

где f – живое сечение газохода, м2;

S – периметр поперечного сечения, омываемый газами, м. Потери на местные сопротивления рассчитываются по уравнению

|

|

W2 |

|

273 t |

СР |

|

||

Δp |

|

Σζ |

|

УХ |

ρ |

|

, |

|

|

|

2 |

273 |

|

||||

|

М.С |

|

|

УХ |

|

|

||

где Σζ сумма коэффициентов |

местных сопротивлений, включая |

|||||||

сопротивление при выходе из трубы.

При расчете дымоходов можно принимать следующие значения

коэффициентов местных сопротивлений: |

|

|

Вход в соединительную трубу из тягопрерывателя . . |

. |

0,5 |

Поворот под углом 90 0 . . . . . . . . . |

. |

0,9 |

Внезапное расширение потока при входе в кирпичный |

|

|

дымоход и поворот под углом 90 0 . . . . . |

. |

1,2 |

Выход из дымохода с зонтом . . . . . . . |

1,5–2,5 |

|

В табл. 5 приведены некоторые показатели газовых приборов.

Пример расчета дымохода

Рассчитать дымоход, отводящий продукты сгорания от быстродействующего водонагревателя КГИ-56. В водонагревателе сжигается

природный газ, для которого QНС = 35000 кДж/м3, V0 = 9,36 м3/м3, VГ = = 10,48 м3/м3.

Расчет выполняем по наихудшим условиям работы для верхнего этажа проектируемого здания в летнее время. Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого периода – 24 ОС (табл. 2 СНиП 23-01-9 «Строительная климатология»).

32

В расчете принимаем действительный коэффициент избытка воз-

духа a = 1,05.

Соединительная труба газовой колонки диаметром 130 мм имеет длину 3 м, вертикальный участок 0,3 м и три поворота. Высота дымохода во внутренней кирпичной капитальной стене сечением 125 125 мм имеет высоту 5 м до чердака. Дымоход на чердаке и сверх кровли сечением 125 125 мм имеет толщину стены 0,5 кирпича, высоту 4 м и над оголовком металлический зонт.

Показатели работы газовых приборов |

Таблица 5 |

||||

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Темпера- |

|

Номи- |

Мини- |

Коэффи- |

Темпера- |

тура точ- |

|

нальная |

мально |

циент |

тура ухо- |

ки росы |

Газовый прибор |

тепловая |

необхо- |

избытка |

дящих |

при сжи- |

|

нагрузка |

димое |

воздуха |

газов |

гании |

|

Q, кВт |

разряже- |

a |

tУХ, ОС |

природ- |

|

|

ние, Па |

|

|

ного газа, |

|

|

|

|

|

ОС |

Водонагреватель |

|

|

|

|

|

быстродействующий |

|

|

|

|

|

КГИ-56 |

28,5 |

3 |

2,5 |

170 |

46 |

Емкостный водона- |

|

|

|

|

|

греватель АГВ-80м |

6,95 |

1 |

3 |

110 |

42 |

Емкостный водона- |

|

|

|

|

|

греватель АГВ-120 |

13,95 |

2 |

2,5 |

150 |

46 |

Кипятильник КНД- |

|

|

|

|

|

8м |

27,8 |

8 |

2 |

450 |

49 |

Секционная ресто- |

|

|

|

|

|

ранная плита конст- |

|

|

|

|

|

рукции Мосгазпро- |

|

|

|

|

|

екта с жаровой по- |

|

|

|

|

|

верхностью 0,4 м2: |

|

|

|

|

|

с духовым шкафом |

38 |

10 |

3 |

500 |

42 |

без духового шка- |

|

|

|

|

|

фа |

31,3 |

10 |

3 |

500 |

42 |

Отопительная печь с |

|

|

|

|

|

горелками ГДП-1,5 |

16 |

2 |

2 |

150 |

49 |

Решение. 1. Предположим, что разряжение перед тягопрерывателем водонагревателя составляет 3 Па, поэтому подсос воздуха не учитываем. Основные показатели работы водонагревателя берем из

33

табл. 5: номинальная тепловая нагрузка Q = 28,5 кВт; коэффициент избытка воздуха a = 2,5; tУХ = 170 ОС.

2. Рассчитываем охлаждение газа в вертикальном участке присоединительной трубы по формуле

Δt |

|

tУХ tО.В |

|

|

170 20 |

2,7 O C, |

||

|

0,384VП.С |

0,5 |

|

0,384 71,8 |

0,5 |

|||

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

kFB |

|

|

4,05 0,12 |

|

||

где температура окружающего воздуха tО.В = 20 ОС; количество про-

дуктов сгорания при a = 2,5: 10,48 + (2,5 – 1) 9,36 = 24,52 м3/м3; рас-

ход газа

Q |

|

3600 28,5 |

2,93 м3/ч; |

C |

|

||

QH |

35000 |

|

|

расход продуктов сгорания

VП.С = 2,93 24,52 = 71,8 м3/ч;

поверхность теплопередачи соединительной трубы

FВ = 3,14 0,13 0,3 = 0,12 м2.

Коэффициент теплопередачи k = 4,05 Вт/(м2 ОС), температура после вертикального участка t1 = 170 – 2,7 = 167,3 0С.

3.Охлаждение газа в присоединительной трубе длиной l = 3 – 0,3

=2,7 м;

Δt |

|

tУХ tО.В |

|

|

167,3 20 |

22,2 |

O |

C; |

||||

|

0,384V |

|

|

|

|

0,384 71,8 |

|

|||||

|

|

|

П.С |

0,5 |

|

|

|

0,5 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

kFB |

|

|

|

|

|

4,05 1,1 |

|

|

|

|

FВ = 3,14 0,13 2,7 = 1,1 м2.

Температура газов в начале дымохода

t2 = 167,3 – 22,2 = 145,1 ОС.

4. Охлаждение во внутреннем дымоходе

34

Δt |

|

tУХ tО.В |

|

|

145,1 20 |

25 |

O |

C; |

|||||

|

0,384V |

|

|

|

|

0,384 |

71,8 |

|

|||||

|

|

|

П.С |

0,5 |

|

|

|

|

0,5 |

|

|

|

|

|

|

kFB |

|

|

|

2,44 |

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

2,5 |

|

|

|

|||

k = 2,44 Вт/(м2 ОС); FВ = 0,125 4 5 = 2,5 м2.

Температура в конце дымохода t3 = 145,1 – 25 = 120,1 ОС. 5. Охлаждение в наружном дымоходе

Δt |

|

tУХ tО.В |

|

|

120,1 20 |

21,8 |

O |

C; |

|||||

|

0,384V |

|

|

|

|

0,384 |

71,8 |

|

|||||

|

|

|

П.С |

0,5 |

|

|

|

|

0,5 |

|

|

|

|

|

|

kFB |

|

|

|

|

|

3,37 |

2 |

|

|

|

|

k = 3,37 Вт/(м2 ОС); FВ = 0,125 4 4 = 2 м2.

Температура газов, уходящих из трубы, t1 = 100,1 – 21,8 = 78,3 ОС. Она больше температуры точки росы: tТР = 46 ОС (см. табл. 5).

6. Рассчитываем тягу.

Тяга, создаваемая вертикальным участком соединительной трубы, определяется по формуле (1):

|

1 |

|

1 |

|

Δp1 0,0345 |

|

|

|

0,3 99000 1,18Па; |

|

273 168,6 |

|||

273 20 |

|

|||

tT |

tУХ |

|

Δt1 |

= 170 – 1,4 = 168,6 ОС; рБ = 99000 Па. |

|

||||

|

|

2 |

|

|

Тяга, создаваемая дымоходом:

|

1 |

|

1 |

|

Δp2 0,0345 |

|

|

|

9 99000 25,6Па; |

|

273 111,7 |

|||

273 20 |

|

|||

tT |

|

145,1 78,3 |

111,7 O C; Н = 5 + 4 = 9 м. |

|

|||

|

2 |

|

|

Суммарная тяга рТ = 1,18 + 25,6 = 26,78 Па. 7. Определяем потери на трение:

в присоединительной трубе:

35

W |

|

VПС |

|

71,8 |

1,5 м/с. |

|

0,0133 3600 |

||||

УХ |

|

f 3600 |

|

||

f = 0,0133 м2 – сечение присоединительной трубы;

tСР 170 145,1 157,5 O C.

2

Коэффициент трения принимаем равным 0,04, а плотность продуктов сгорания – 1,3 кг/м3. Потери давления на трение рТР рассчитываем по формуле (2):

|

|

l |

W2 |

|

|

|

273 t |

|

|

|

|

|

3 |

1,52 |

|

273 157,5 |

||||||||||

Δp λ |

|

|

|

УХ |

|

ρ |

|

|

|

|

|

СР |

|

0,04 |

|

|

|

|

|

1,3 |

|

|

2,06 Па; |

|||

1 |

|

d |

2 |

|

УХ |

273 |

|

0,13 |

2 |

|

273 |

|

||||||||||||||

в дымоходе: |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

WУХ |

|

|

|

71,8 |

|

|

|

1,28 м/с (0,0156 м2 – сечение дымохода); |

||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||

|

|

|

0,0156 3600 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

tСР |

|

145,1 78,3 |

111,7 O C; |

|

= 0,04; dЭ = 0,125 м; |

||||||||||||||||||||

|

|

|

||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

9 |

|

1,282 |

|

|

|

273 111,7 |

||||||||||

|

|

|

|

|

Δp |

2 |

0,04 |

|

|

|

|

1,3 |

|

|

|

|

|

|

4,41 Па. |

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0,125 |

2 |

|

|

|

|

273 |

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

8. Потери на местные сопротивления по формуле (3): а) в присоединительных трубах:

коэффициенты местных сопротивлений: вход в тягопрерыватель1 = 0,5 при повороте 2 = 0,9 3 = 2,7; вход в кирпичный дымоход

3 = 1,2; 4 = 4,4;

Δp 4,4 |

1,52 |

1,3 |

273 157,5 |

10,1 Па; |

|

|

|

|

|||

3 |

2 |

273 |

|

||

|

|

||||

б) в дымоходах:

коэффициент сопротивления при выходе = 1,5

Δp 1,5 |

1,282 |

1,3 |

273 111,7 |

2,26 Па. |

|

|

|||

4 |

2 |

273 |

|

|

|

|

|||

36

9. Определяем разряжение перед газовым прибором

рРАЗ = 26,78 – (2,06 + 4,41 + 10,1 + 2,26) = 7,95 Па.

Разряжение превышает минимально необходимое (3 Па), следовательно, дымоход обеспечит нормальную работу водонагревателя.

В действительных условиях работы разряжение перед водонагревателем несколько снизится против полученной величины 7,95 Па, так как в результате подсоса воздуха через тягопрерыватель уменьшится тяга и увеличатся потери давления при движении газов в дымоходах.

Расчет дымохода. Варианты заданий

Рассчитать дымоход, отводящий продукты сгорания от нагревате-

ля. В нагревателе сжигается природный газ, для которого QНС = 35000

кДж, V0 = 9,36 м3/м3, VГ = 10,48 м3/м3.

Соединительная труба диаметром 130 мм имеет длину l1, вертикальный участок h1 и три поворота. Высота дымохода во внутренней кирпичной капитальной стене сечением 125 125 мм имеет высоту h2 до чердака. Дымоход на чердаке и сверх кровли сечением 125 125 мм имеет толщину стены 0,5 кирпича, высоту h3 и над оголовком металлический зонт.

Основные показатели работы водонагревателя берем из табл. 5.

В-ты |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

h1, м |

0,2 |

0,3 |

0,4 |

0,5 |

0,2 |

0,4 |

0,5 |

0,2 |

0,3 |

0,4 |

0,2 |

l1, м |

2,5 |

3,0 |

3,5 |

4,0 |

4,5 |

2,5 |

3,0 |

3,5 |

4,0 |

4,5 |

2,5 |

h2, м |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

5 |

6 |

7 |

h3, м |

3 |

4 |

5 |

3 |

4 |

5 |

3 |

4 |

5 |

3 |

4 |

Нагре- |

1 |

2 |

3 |

4 |

1 |

2 |

3 |

4 |

1 |

2 |

3 |

ватель |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

В-ты |

12 |

13 |

14 |

15 |

16 |

17 |

18 |

19 |

20 |

21 |

22 |

h1, м |

0,5 |

0,4 |

0,3 |

0,2 |

0,5 |

0,4 |

0,3 |

0,2 |

0,5 |

0,4 |

0,6 |

l1, м |

3,5 |

4,0 |

4,5 |

5,0 |

3,0 |

3,5 |

5,0 |

4,5 |

3,5 |

4,0 |

5,0 |

h2, м |

10 |

9 |

8 |

7 |

6 |

5 |

10 |

9 |

8 |

7 |

6 |

h3, м |

5 |

4 |

3 |

5 |

4 |

3 |

4 |

5 |

3 |

5 |

4 |

Нагре- |

3 |

4 |

2 |

1 |

1 |

2 |

3 |

4 |

3 |

2 |

1 |

ватель |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Нагреватель: 1 – водонагреватель быстродействующий КТИ-56; 2 – емкостный водонагреватель АГВ-80м; 3 – емкостный водонагреватель АГВ-120; 4 – отопительная печь с горелкой ГДП-1,5.

37

4. РАСЧЕТ ВНУТРИКВАРТАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА

Студенту необходимо запроектировать ответвления газопровода низкого давления на квартал для снабжения газом пяти домов.

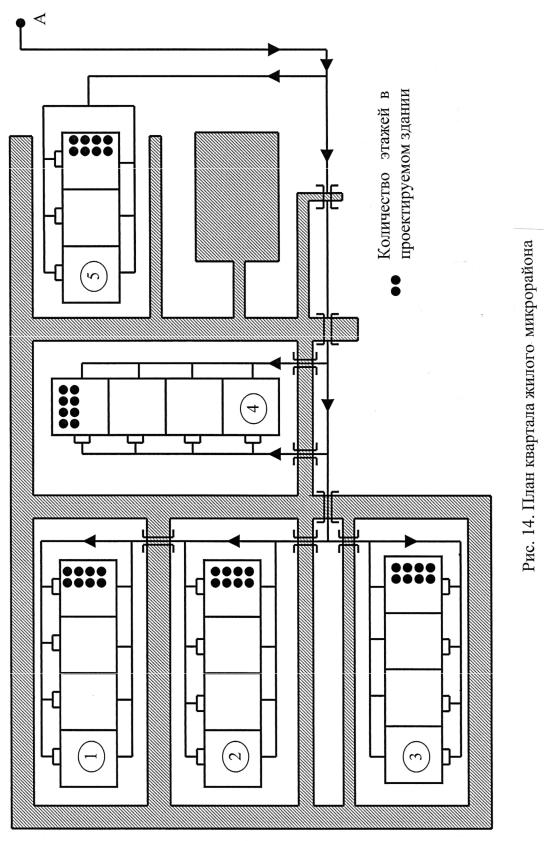

Выбираем трассу для подвода газопроводов к жилым домам и строим расчетную схему внутриквартального газопровода (рис. 14).

Расчет начинаем с проставления наименований расчетных участков основного направления, начиная от самого удаленного ввода и заканчивая точкой ответвления газопровода на квартал (точкой А на рис. 15).

Диаметры сети подбираются так, чтобы при расчетных расходах газа действительные удельные перепады давления газа на участках были как можно ближе к среднему значению. Далее определяем потери давления на участках, подсчитываем суммарные потери давления, которые не должны превышать 1200 кПа. Все расчеты сводим в табл. 6.

В соответствии с СП 42-101-2003 падение давления на участках газовой сети низкого давления следует определять по формуле

p |

|

p |

|

|

106 |

|

|

Q2 |

|

|

L 626,1 |

Q2 |

|

|

L, |

|

H |

K |

|

|

0 |

0 |

0 |

0 |

|||||||||

81 |

2 |

d5 |

d5 |

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

где рН – избыточное (рабочее) значение давления газа в начале газопровода, Па;

рК – избыточное (рабочее) значение давления газа в конце газопровода, Па;

– коэффициент гидравлического трения;

L – расчетная длина газопровода постоянного диаметра, м; d – внутренний диаметр газопровода, см;

0 – плотность газа, кг/м3, при нормальных условиях (температуре 0 0С и давлении р0 = 0,101325 МПа);

Q0 – расход газа, м3/ч, при нормальных условиях (температуре 0 0С и давлении р0).

Коэффициент гидравлического трения следует определять в зависимости от режима движения газа по газопроводу, характеризуемого числом Рейнольдса:

Re |

Q0 |

0,0354 |

Q0 |

, |

9 d |

|

|||

|

|

d |

||

38

39