- •Введение

- •1. ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ ЭКОЛОГИИ. ИСТОРИЯ ЕЁ РАЗВИТИЯ

- •1.1. Понятие о техносферной безопасности и экологии

- •1.2. История развития экологии как науки

- •1.3. Предмет и задачи экологии

- •2. УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИВОЙ МАТЕРИИ

- •2.1. Уровни биологической организации материи

- •2.2. Развитие организма как живой целостной системы

- •2.3. Системы организмов и биота Земли

- •3. ОБЩАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ЭКОСИСТЕМ. НАЗЕМНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ

- •3.1. Экосистемы, их классификация

- •3.2. Наземные экосистемы

- •4. ВОДНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ

- •4.1. Пресноводные экосистемы

- •4.2. Морские экосистемы

- •4.3. Использование воды человеком

- •4.3.1. Источники загрязнения воды

- •4.3.2. Нормирование качества воды

- •5. АНТРОПОГЕННЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ

- •5.1. Классификация антропогенных экосистем

- •5.2. Агроэкосистемы

- •5.3. Городские экосистемы

- •6. СТРУКТУРА ЭКОСИСТЕМ

- •7. ЭНЕРГИЯ В ЭКОСИСТЕМАХ

- •7.1. Термодинамика экосистем

- •7.2. Процессы фотосинтеза и хемосинтеза

- •7.3. Трофические цепи

- •7.4. Экологические пирамиды

- •7.5. Продуктивность экосистем

- •8. УСТОЙЧИВОСТЬ И ДИНАМИКА ЭКОСИСТЕМ

- •8.1. Механизм поддержания устойчивости экосистем

- •8.2. Динамика экосистем

- •9. ПОПУЛЯЦИИ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- •9.1. Основные понятия демэкологии

- •9.2. Статические показатели популяции

- •9.3. Динамические показатели популяции

- •9.4. Экологические стратегии выживания

- •9.5. Морфологические особенности популяций в зависимости от их принадлежности к различным экологическим группам

- •10.1. Наземно-воздушная среды обитания

- •10.2. Водная среда обитания

- •10.3. Почвенная среда обитания

- •10.4. Организменная среда обитания

- •11.1. Понятие об экологических факторах и их классификация

- •11.2. Абиотические факторы

- •11.2.1. Климатические факторы

- •11.2.2. Эдафические факторы

- •11.3. Биотические факторы

- •11.4. Лимитирующий фактор

- •12. АДАПТАЦИЯ И ЕЁ ВИДЫ. МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ АДАПТАЦИИ

- •13. ЧЕЛОВЕК КАК ЧАСТЬ БИОСФЕРЫ

- •Библиографический список

- •Приложение

Контрольные вопросы

1.Что называется средой обитания? Какие среды обитания вы знаете?

2.Что такое экологические факторы?

3.Какие факторы называются абиотическими? Приведите примеры.

4.Какие факторы называются биотическими? Какие виды взаимодействий между видами вы знаете?

5.Какие факторы называются антропогенными?

12. АДАПТАЦИЯ И ЕЁ ВИДЫ. МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ АДАПТАЦИИ

Адаптация – эволюционно возникшее приспособление организмов к условиям среды, выражающееся в изменении их внешних и внутренних особенностей. Способность к адаптациям – одно из основных свойств жизни вообще, так как обеспечивает и саму возможность ее существования, возможность организмов выживать и размножаться. Адаптации проявляются на разных уровнях: от биохимии клеток и поведения отдельных организмов до строения и функционирования сообществ и экологических систем. Адаптации возникают и развиваются в ходе эволюции видов.

Основные механизмы адаптации на уровне организма: 1) биохимические – проявляются во внутриклеточных процессах, как, например, смена работы ферментов или изменение их количества; 2) физиологические – например, усиление потоотделения при повышении температуры у ряда видов; 3) морфоанатомические – особенности строения и формы тела, связанные с образом жизни; 4) поведенческие

– например, поиск животными благоприятных мест обитания, создание нор, гнёзд и т. п.; 5) онтогенетические – ускорение или замедление индивидуального развития, способствующие выживанию при изменении условий.

Морфологические адаптации включают изменения формы или строения организма. Пример такой адаптации – твёрдый панцирь черепах, обеспечивающий защиту от хищных животных. Адаптация растений, произрастающих в жарком, засушливом климате, к недостатку влаги проявляется в том, что листья трансформировались в колючки, чтобы снизить испарение влаги, ствол стал толстым и мясистым, способным накапливать запас воды, а корни – длинными, чтобы растение могло обеспечить себя водой, добывая её на большой глуби-

136

не. Изменение в строении организма называют жизненной формой, или биоморфой. Например, жизненные формы цветковых растений, приспособленные к жизни в жарких пустынях в условиях дефицита влаги, называются склерофитами и суккулентами (рис. 44). Склеро-

фиты обладают жёсткими побегами и листьями, препятствующими испарению влаги. Суккуленты – растения, имеющие специальные ткани для запаса воды (мясистые листья, толстый стебель).

а б

Рис. 44. Жизненные формы растений, приспособленные к жаркому климату: а – склерофиты; б – суккуленты

Растения, обитающие во влажных местах, не переносящие водного дефицита и обладающие невысокой засухоустойчивостью, называются гигрофитами (рис. 45). Для них характерны тонкие, широкие листья, часто покрытые волосками для увеличения площади листа, что способствует интенсивному испарению влаги.

Рис. 45. Гигрофиты – растения, приспособленные к влажному климату

137

Паразиты приспосабливаются к существованию на поверхности или внутри другого организма за счет упрощения строения своего тела, специфических органов фиксации (крючков, присосок), высокой плодовитости.

Хищники приспосабливаются к условиям, в которых им приходится добывать себе пищу. Ястребы имеют острые когти для захватывания добычи, а расположение глаз в передней части головы позволяет им оценить глубину пространства, что необходимо для охоты при полете на большой скорости. Клыки и коренные зубы у леопардов и других кошачьих исключительно остры, что позволяет этим животным удерживать и разрывать тело жертвы.

Физиологические адаптации связаны с химическими процессами в организме. Так, запах цветка может служить для привлечения насекомых и тем самым способствовать опылению растения. Выработка веществ с неприятным запахом позволяет скунсу отпугивать своих врагов. Змеи, скорпионы и другие насекомые вырабатывают ядовитые вещества, нарушающие жизнедеятельность, что позволяет им охотиться и бороться с врагами. Некоторые виды выработали способность в случае опасности впадать в оцепенение, называемое каталепсией. Многие хищники не питаются падалью, поэтому обходят неподвижное тело стороной. Хамелеон в целях маскировки изменяет окраску своего тела. Впадение в спячку на зимний период, характерное для сурков, бурых медведей, летучих мышей, – это проявление физиологической адаптации к холоду. В организме верблюда выработалась способность накапливать жир, во время переходов по пустыне в организме происходит окисление жира с образованием воды – это пример физиологической адаптации к недостатку воды.

Еще одна форма физиологической адаптации – способность к самопроизвольной ампутации той или иной части тела (автотомия) – является защитной реакцией по отношению к хищникам и обеспечивает выживание особи, пусть даже путем потери хвоста или конечности.

Адаптацией к различным температурным условиям стало появление пойкилотермных и гомойотермных организмов. Пойкилотермия (от греч. ποικίλος – различный, переменчивый и θερμία – тепло; также эктотермность; ранее использовался термин холоднокровность) – эволюционная адаптация вида или (в медицине и физиологии) состояние организма, при котором температура тела живого существа меняется в широких пределах в зависимости от температуры внешней среды. К пойкилотермным животным относятся все беспозвоночные, из позвоночных – рыбы, земноводные и пресмыкающиеся. Гомойотермия (от древнегреч.

138

оμοιος – сходный, одинаковый и θέρμη – тепло) – способность живого существа сохранять постоянную температуру тела независимо от температуры окружающей среды. Среди ныне существующих живых существ гомойотермными являются птицы и млекопитающие. Гомойотермия является выгодным с точки зрения эволюции свойством организма, так как обеспечивает ему большую степень независимости от факторов внешней среды, позволяя сохранять активность в холодное время.

Фотопериодизм является реакцией организма на изменение длины дня. При этом длина светового дня выступает и как условие роста и развития, и как фактор-сигнал для наступления каких-то фаз развития или поведения организмов. Применительно к растениям обычно выделяют организмы короткого и длинного дня. Растения короткого дня существуют в низких (южных) широтах, где при длинном периоде вегетации день остается относительно коротким. Растения длинного дня характерны для высоких (северных) широт, где при коротком вегетационном периоде день длиннее, чем в южных широтах, вплоть до круглосуточного. Перемещение растений из одних широт в другие без учета данного явления обычно заканчивается неудачей: растения ненормально развиваются, не вызревают.

Сигнальное свойство фотопериодизма выражается в том, что растительные и животные организмы обычно реагируют на длину дня своим поведением, физиологическими процессами. Например, сокращение продолжительности дня является сигналом для подготовки организмов к зиме: для растений это повышение концентрации клеточного сока и т. п; для животных – накопление жиров, смена накожных покровов, подготовка птиц к перелетам и т. п.

В основе деления растений на экологические группы – светолюбивые, тенелюбивые и теневыносливые – лежит их отношение к интенсивности освещенности. Для тенелюбивых лесных трав оптимальным является местообитание, расположенное под пологом леса.

Приспособления животных к температуре окружающей среды отражены в правилах Т. Алена и К. Бергмана. Правило К. Бергмана утверждает, что животные, обитающие в областях с преобладающими низкими температурами, имеют, как правило, более крупные размеры тела по сравнению с обитателями более теплых зон и областей. Объясняется это тем, что количество тепла, произведенное клетками тела, прямо пропорционально размерам особи. Чем крупнее особь, тем больше тепла она вырабатывает. Теплоотдача прямо пропорциональная площади поверхности тела. С увеличением объема тела площадь

139

увеличивается незначительно, поэтому увеличение размеров тела позволяет лучше компенсировать потери тепла в холодном климате.

Правило Т. Алена утверждает, что животные, обитающие в областях с преобладающими низкими температурами, имеют, как правило, более короткие выступающие части тела (уши, лапы, хвост, нос) по сравнению с обитателями более теплых зон и областей. Чем меньше поверхность тела, тем меньше тепла теряет организм. Небольшие по размерам уши, лапы, хвост позволяют сберечь тепло, столь необходимое обитателям холодных климатических условий.

Поведенческая (этологическая) адаптация – это изменение по-

ведения организма в ответ на изменение фактора среды. К поведенческой адаптации относятся сезонные миграции птиц, строительство гнёзд, нор, убежищ, защита потомства.

Адаптация возможна благодаря таким свойствам живого веще-

ства, как изменчивость, наследственность и естественный отбор. У

каждого вида программа развития признаков заложена в генетическом материале. Из этих разнообразных генетических вариаций процесс приспособления отбирает те признаки или благоприятствует развитию таких признаков, которые в наибольшей степени увеличивают шансы на выживание и тем самым на сохранение генетического материала. Адаптация, таким образом, может рассматриваться как процесс, посредством которого генетический материал повышает свои шансы на сохранение в последующих поколениях.

Организмы адаптируются к периодическим факторам. Источником адаптации являются мутации, возникающие как под влиянием естественных факторов, так и в результате искусственного влияния на организм. Мутация – это изменение в строении генов – основных носителей наследственной информации. Эти изменения разнообразны, они могут как повышать выживаемость вида в сложившихся условиях, так и приводить к болезням и гибели.

Мутации наследуются потомством. В случае положительных изменений такое потомство получает преимущество в изменившихся условиях; особи с таким видом мутации распространяются, в то время как особи с отрицательными мутациями не могут составить конкуренцию более сильным сородичам. Они приносят слабое, нежизнеспособное потомство. В результате такой тип мутации со временем исчезает вместе с его носителями. Таким образом, естественный отбор завершает этап приспособления вида к изменившимся условиям среды.

140

Путь адаптации, способствующий усилению сопротивляемости развитию регуляторных процессов, которые позволяют осуществить все жизненные функции организмов, несмотря на неблагоприятные факторы, называется активным. Примером активной адаптации является возникновение гомойотермности у птиц и млекопитающих.

Путь адаптации, который связан с подчинением жизненных функций организма изменению факторов среды, называется пассивным. Например, при резком ухудшении условий среды организмы разных видов могут приостанавливать свою жизнедеятельность и переходить в состояние так называемой скрытой жизни (или мнимой смерти), которое называется анабиозом. В состоянии анабиоза происходит практически полная остановка метаболизма (обменных процессов).

По способности заселять любые климатические зоны не имеет себе равных человек. Кроме естественных адаптаций, которые претерпел вид Homo sapiens, существенную роль в приспособлении человека к различным условиям окружающей среды играет его социальная сущность.

Лабораторная работа № 17

Адаптация организмов к неблагоприятным факторам среды

Цель работы: ознакомиться с существующими формами адаптации организмов к различным неблагоприятным факторам внешней среды.

Оборудование и материалы: компьютерный класс; системные требования: Intel, 3,4 GHz ; 150 МБ; Windows XP/Vista/7; DVD-ROM;

1 ГБ свободного места на жестком диске; программа для чтения pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader, Foxit Reader.

Ход работы

Рассмотрите фотографии, выполните задания и ответьте на вопросы.

1.Сформулируйте закон независимого действия экологических факторов. Приведите пример, который его подтверждает.

2.Какой фактор называется лимитирующим? Назовите лимитирующие факторы для следующих организмов (рис. 46 – 53).

3.Объясните механизм формирования адаптаций у организмов к изменяющимся условиям среды.

141

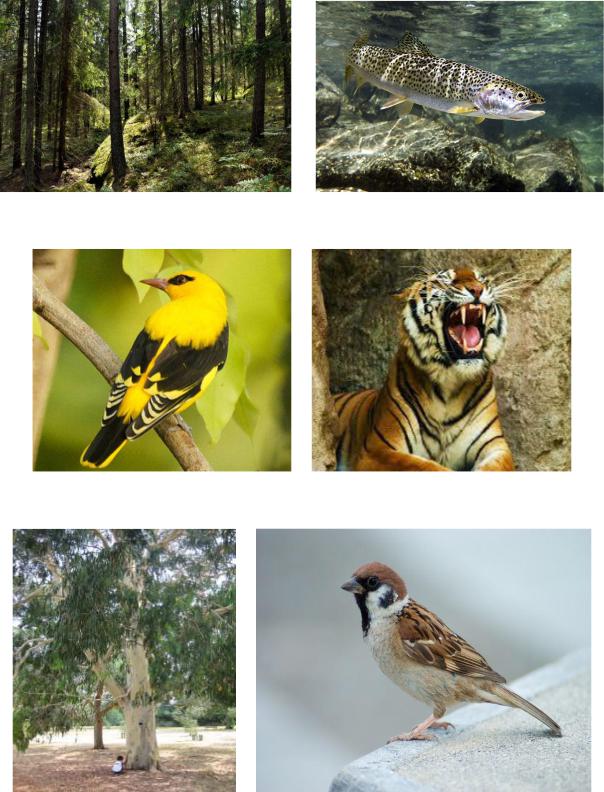

4.Назовите вид адаптации для каждого организма и поясните, к какому фактору произошло приспособление в каждом случае (рис. 54 – 59).

Рис. 46.Растения в еловом лесу |

Рис. 47. Форель |

Рис. 48.Иволга |

Рис. 49. Тигр |

Рис. 50. Эвкалипт |

Рис. 51. Воробей |

142

Рис. 52. Дуб |

Рис. 53. Северный олень |

Рис. 54. Камбала |

Рис. 55. Верблюд |

Рис. 56. Кактус |

Рис. 57. Журавли |

Рис. 58. Сурок |

Рис. 59. Хамелеон |

143

5.Приведите примеры активных и пассивных адаптаций, а также адаптаций избегания неблагоприятных условий.

6.Дайте определение понятию «толерантность». От каких факторов зависит диапазон толерантности?

7.Как животные одного и того же вида, живущие в холодном и теплом климате, приспосабливаются к различным условиям существования? Поясните суть правила Бергмана – Алена на основе следующих фотографий (рис. 60 – 63).

Рис. 60. Песец (полярная лисица) |

Рис. 61. Корсак (степная лисица) |

Рис. 62. Белый медведь |

Рис. 63. Гималайский медведь |

144