- •Введение

- •1. ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ ЭКОЛОГИИ. ИСТОРИЯ ЕЁ РАЗВИТИЯ

- •1.1. Понятие о техносферной безопасности и экологии

- •1.2. История развития экологии как науки

- •1.3. Предмет и задачи экологии

- •2. УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИВОЙ МАТЕРИИ

- •2.1. Уровни биологической организации материи

- •2.2. Развитие организма как живой целостной системы

- •2.3. Системы организмов и биота Земли

- •3. ОБЩАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ЭКОСИСТЕМ. НАЗЕМНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ

- •3.1. Экосистемы, их классификация

- •3.2. Наземные экосистемы

- •4. ВОДНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ

- •4.1. Пресноводные экосистемы

- •4.2. Морские экосистемы

- •4.3. Использование воды человеком

- •4.3.1. Источники загрязнения воды

- •4.3.2. Нормирование качества воды

- •5. АНТРОПОГЕННЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ

- •5.1. Классификация антропогенных экосистем

- •5.2. Агроэкосистемы

- •5.3. Городские экосистемы

- •6. СТРУКТУРА ЭКОСИСТЕМ

- •7. ЭНЕРГИЯ В ЭКОСИСТЕМАХ

- •7.1. Термодинамика экосистем

- •7.2. Процессы фотосинтеза и хемосинтеза

- •7.3. Трофические цепи

- •7.4. Экологические пирамиды

- •7.5. Продуктивность экосистем

- •8. УСТОЙЧИВОСТЬ И ДИНАМИКА ЭКОСИСТЕМ

- •8.1. Механизм поддержания устойчивости экосистем

- •8.2. Динамика экосистем

- •9. ПОПУЛЯЦИИ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- •9.1. Основные понятия демэкологии

- •9.2. Статические показатели популяции

- •9.3. Динамические показатели популяции

- •9.4. Экологические стратегии выживания

- •9.5. Морфологические особенности популяций в зависимости от их принадлежности к различным экологическим группам

- •10.1. Наземно-воздушная среды обитания

- •10.2. Водная среда обитания

- •10.3. Почвенная среда обитания

- •10.4. Организменная среда обитания

- •11.1. Понятие об экологических факторах и их классификация

- •11.2. Абиотические факторы

- •11.2.1. Климатические факторы

- •11.2.2. Эдафические факторы

- •11.3. Биотические факторы

- •11.4. Лимитирующий фактор

- •12. АДАПТАЦИЯ И ЕЁ ВИДЫ. МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ АДАПТАЦИИ

- •13. ЧЕЛОВЕК КАК ЧАСТЬ БИОСФЕРЫ

- •Библиографический список

- •Приложение

численность. Кроме того, при возрастании численности происходят изменения генетического состава популяции – замена быстро размножающихся особей на медленно размножающихся, но способных выживать в изменившихся условиях.

9.5. Морфологические особенности популяций в зависимости от их принадлежности к различным экологическим группам

Экологическая группа – совокупность видов, характеризующаяся сходными потребностями в величине какого-либо экологического фактора и возникшими в результате его воздействия в процессе эволюции сходными анатомо-морфологическими и иными признаками, закрепившимися в генотипе. Экологические группы выделяются по отношению организмов к одному фактору среды (влага, температура, свет, химические свойства среды обитания и т. п.), однако границы между ними условны и имеет место плавный переход от одной экогруппы к другой, что обусловлено экологической индивидуальностью каждого вида.

По требованию к условиям освещения принято делить растения на следующие экологические группы:

1)светолюбивые (световые), или гелиофиты, – растения открытых, постоянно хорошо освещаемых местообитаний;

2)тенелюбивые (теневые), или сциофиты,– растения нижних ярусов тенистых лесов, пещер и глубоководные растения; они плохо переносят сильное освещение прямыми солнечными лучами;

3)теневыносливые, или факультативные гелиофиты, – могут переносить большее или меньшее затенение, но хорошо растут и на свету; они легче других растений перестраиваются под влиянием изменяющихся условий освещения.

Можно отметить некоторые общие приспособительные особенности, свойственные растениям каждой экологической группы.

Гелиофиты часто имеют побеги с укороченными междоузлиями, сильно ветвящиеся, нередко розеточные. Листья гелиофитов обычно мелкие или с рассеченной листовой пластинкой, с толстой наружной стенкой клеток эпидермы (наружного слоя листа), нередко

свосковым налетом или густым опушением, с большим числом устьиц на единицу площади, часто погруженных, с густой сетью жилок, с хорошо развитыми механическими тканями. У ряда растений листья фотометричные, т. е. повернуты ребром к полуденным лучам или мо-

89

гут менять положение своих частей в зависимости от высоты стояния Солнца. Так, у степного растения софоры листочки непарноперистосложного листа в жаркий день подняты вверх и сложены, у василька русского так же ведут себя сегменты перисторассеченного листа. У светолюбивых растений крона ажурная.

Оптический аппарат гелиофитов развит лучше, чем у сциофитов, имеет большую фотоактивную поверхность и приспособлен к более полному поглощению света. Обычно у них лист толще, клетки эпидермы и мезофилла (основной части листовой пластинки, занимает все пространство между верхней и нижней эпидермой листа, исключая проводящие пучки и участки механической ткани) мельче, палисадная паренхима (верхний фотосинтезирующий слой листа) двухслойная или многослойная (у некоторых саванных растений Западной Африки – до 10 слоев), нередко развита под верхней и нижней эпидермой. Мелкие хлоропласты с хорошо развитой структурой в большом числе (до 200 и более) расположены вдоль продольных стенок.

Хлорофилла на сухую массу в листьях гелиофитов приходится меньше, чем у теневыносливых растений, но зато в них содержится больше пигментов. Отношение хлорофилла а к хлорофиллу b равно примерно 5 : 1. Отсюда высокая фотосинтетическая способность гелиофитов. Интенсивность фотосинтеза достигает максимума при полном солнечном освещении.

Сциофиты – это растения, постоянно находящиеся в условиях сильного затенения. При освещенности 0,1 – 0,2% могут расти только мхи и селягинеллы. Плауны довольствуются 0,25 – 0,5% полного дневного света, а цветковые растения встречаются обычно там, где освещенность в пасмурные дни достигает не менее 0,5 – 1%.

В северных широколиственных и темнохвойных лесах полог сомкнутого древостоя может пропускать всего 1 – 2% ФАР (фотосинтетически активной радиации), изменяя ее спектральный состав. Сильнее всего поглощаются синие и красные лучи, пропускается относительно больше желто-зеленых лучей, дальних красных и инфракрасных. Слабая освещенность сочетается с повышенной влажностью воздуха и повышенным содержанием в нем СО2, особенно у поверхности почвы. Сциофиты этих лесов – зеленые мхи, плауны, кислица обыкновенная, грушанки, майник двулистный и др.

Листья у сциофитов располагаются горизонтально, нередко хорошо выражена листовая мозаика. Листья темно-зеленые, более крупные и тонкие. Клетки эпидермы крупнее, но с более тонкими наруж-

90

ными стенками и тонкой кутикулой (восковым налетом на верхней части листа), часто содержат хлоропласты. Клетки мезофилла крупнее, палисадная паренхима однослойная или имеет нетипичное строение и состоит не из цилиндрических, а из трапециевидных клеток. Площадь жилок вдвое меньше, чем у листьев гелиофитов, число устьиц на единицу площади меньше. Хлоропласты крупные, но число их в клетках невелико. У сциофитов отношение хлорофилла а к хлорофиллу b равно примерно 3 : 2. С меньшей интенсивностью протекают у них такие физиологические процессы, как транспирация, дыхание.

Факультативные гелиофиты, или теневыносливые растения, в

зависимости от степени теневыносливости имеют приспособительные особенности, сближающие их как с гелиофитами, так и со сциофитами. К этой группе можно отнести некоторые луговые растения, лесные травы и кустарники, растущие и в затененных участках леса, и на лесных полянах, опушках, вырубках. На осветленных местах они разрастаются часто сильнее, однако оптимальное использование ФАР у них происходит не при полном солнечном освещении.

Удеревьев и кустарников теневая или световая структура листа часто определяется условиями освещения предыдущего года, когда закладываются почки: если закладка почек идет на свету, то формируется световая структура, и наоборот. Если в одном и том же местообитании закономерно периодически изменяется световой режим, растения в разные сезоны могут проявлять себя то как светолюбивые, то как теневыносливые.

Улиственных теневыносливых древесных пород и кустарников листья, расположенные по периферии кроны, имеют структуру, сходную со структурой листьев гелиофитов, и называются световыми, а в глубине кроны – теневые листья с теневой структурой, сходной со структурой листьев сциофитов. У теневыносливых растений крона плотная, для них характерна листовая мозаика.

Весной в дубравах под полог леса проникает 50 – 60% солнечной радиации. Листья розеточных побегов сныти обыкновенной имеют световую структуру и отличаются высокой интенсивностью фотосинтеза. В это время они создают основную часть органического вещества годичной продукции. Листья сныти летней генерации, появляющиеся при развитом древесном пологе, под который проникает в среднем 3,5% солнечной радиации, имеют типичную теневую структуру, интенсивность фотосинтеза их значительно ниже (в 10 – 20 раз). Подобную двойственность по отношению к свету проявляет и осока волоси-

91

стая, светолюбивая весной и теневыносливая летом. По-видимому, это свойственно и другим растениям дубравного широкотравья.

Отношение к световому режиму меняется у растений и в онтогенезе. Проростки и ювенильные (молодые) растения многих луговых видов и древесных пород более теневыносливы, чем взрослые особи. Иногда у растений меняются требования к световому режиму, когда они оказываются в иных климатических и почвенных условиях. Так, обычные теневыносливые растения хвойного леса – черника, седмичник европейский и некоторые другие – в тундре приобретают особенности гелиофитов.

Наиболее общая адаптация растений к максимальному использованию ФАР – пространственная ориентация листьев. При вертикальном расположении листьев, как, например, у многих злаков и осок, солнечный свет полнее поглощается в утренние и вечерние часы – при более низком стоянии солнца. При горизонтальной ориентации листьев полнее используются лучи полуденного солнца. При диффузном расположении листьев в разных плоскостях солнечная радиация в течение дня утилизируется наиболее полно. Обычно при этом листья нижнего яруса на побеге отклонены горизонтально, среднего – направлены косо вверх, а верхнего – располагаются почти вертикально. На севере, где высота стояния солнца меньше, встречается больше растений с вертикальным расположением листьев, а на юге – с горизонтальным.

По реакции на избыток и недостаток влаги растения делят на 5 групп:

1.Гидрофиты – растения, живущие в воде. Эту группу иногда разделяют на 2 подгруппы – гидратофиты, полностью погружённые в воду, и собственно гидрофиты – растения, прикреплённые к субстрату и выступающие над водой верхними частями вегетационных побегов, соцветиями и цветками.

2.Гигрофиты – растения влажных местообитаний, не выносящие дефицита влаги.

3.Мезофиты – растения умеренно влажных, умеренно тёплых местообитаний с хорошим минеральным питанием. Они ограниченно переносят сухость атмосферы и почвы.

4.Ксерофиты – растения сухих местообитаний, выдерживающие значительный недостаток влаги.

5.Аэрофиты – все органы растений находятся в воздухе. Влагу

инеобходимые для жизнедеятельности питательные вещества они получают из воздуха.

92

Гидрофиты – растения, плавающие в толще воды, не имеющие корней или со слабо развитой корневой системой, укрепляющей их на субстрате. Корневые волоски отсутствуют, поглощение идёт всей поверхностью тела. Подводные листья чаще длинные или с сильно рассечёнными тонкими пластинками. Цельные листья имеют элодея, рдест. Рассечённость увеличивает поверхность. Иногда видоизменяются и придаточные корни (водяной орех). Устьиц нет, и газообмен идёт через клеточные оболочки. У надводных листьев верхняя эпидерма имеет кутикулу и богата устьицами. Листья и стебли имеют воздухоносные полости (аэренхиму). У погружённых в воду растений обычно нет механических тканей.

Гигрофиты – группа растений, на которую влияют не только влажность, но и температура и освещённость. Теневые гигрофиты – растения влажных тенистых тропических или темнохвойных умеренных лесов. Световые гигрофиты – растения открытых хорошо освещённых мест с избыточным увлажнением, растения дельт рек, берегов водоёмов, местах выхода грунтовых вод. У них лучше развита кутикула, клетки более толстостенные, листовые пластинки толще и крупнее, чем у теневых. Листья имеют крупные пластинки. Устьица немногочисленны, расположены на нижней стороне листа.

Мезофиты произрастают при среднем увлажнении на умеренно плодородных хорошо аэрируемых почвах, представлены древесными и травянистыми видами. Среди них встречаются эфемероиды и эфемеры (однолетние растения с коротким периодом вегетации). Имеют хорошо развитые корневые системы, листья имеют световую или теневую структуру. Легко приспосабливаются к изменяющимся внешним условиям.

Ксерофиты подразделяются на 2 группы: склерофиты и сукку-

ленты. Обычно произрастают в жарких странах. В течение некоторого времени года вода недоступна растениям из-за низкой температуры. К ним принадлежит хвойные.

Склерофиты имеют корневые системы, проникающие до уровня грунтовых вод на глубину 30 м и более. Характерна 2-ярусная корневая система. Корни верхнего яруса поглощают воду весной, а корни нижнего яруса питают растения из грунтовых вод. Корни могут образовывать корневые шишечки, запасающие воду. Листья мелкие, у некоторых редуцированы и фотосинтезируют стебли. Кутикула сильно развита, имеется мощный восковой налёт. Сильное опушение, многочисленные устьица расположены на нижней стороне листа. Типичные представители – верблюжья колючка.

93

Суккуленты способны накапливать воду, имеют большую обводнённость тканей. Корневые системы обычно поверхностные, используют влагу верхних слоёв, дождей и росу. Эпидерма покрыта толстой кутикулой и восковым налётом. Большая часть растения состоит из тонкостенных клеток, содержащих воду и слизь. Проводящие пучки находятся под наружной хлорофиллоносной зоной, однако некоторые погружены во внутреннюю ткань.

Стеблевые суккуленты имеют редуцированные листья, большую часть стебля составляет запасающая ткань.

Листовые суккуленты запасают воду в листьях.

Аэрофиты отличаются редуцированной или слабо развитой корневой системой, которая служит лишь для закрепления на опоре, которой обычно являются другие деревья. Тонкие стебли и нитевидные листья густо покрыты сероватыми чешуйками, при помощи которых растения задерживают влагу и пыль и усваивают из неё питательные вещества. Характерным местообитанием аэрофитов являются влажные тропические леса. Среди нецветковых аэрофитов – водоросли (количество видов немногочисленно), некоторые лишайники и мхи. Мхи в тропических лесах могут закрепляться не только на стволах, но и на листьях деревьев. Аэрофитные лишайники и мхи в состоянии переносить длительную засуху и даже полное высыхание, находясь в состоянии анабиоза.

Лабораторная работа № 12

Изучение морфологических особенностей растений различных экологических групп

Цель работы: выявить различия в строении растений в зависимости от их принадлежности к различным экологическим группам.

Оборудование и материалы: компьютерный класс; системные требования: Intel, 3,4 GHz ; 150 МБ; Windows XP/Vista/7; DVD-ROM;

1 ГБ свободного места на жестком диске; программа для чтения pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader, Foxit Reader.

94

Ход работы

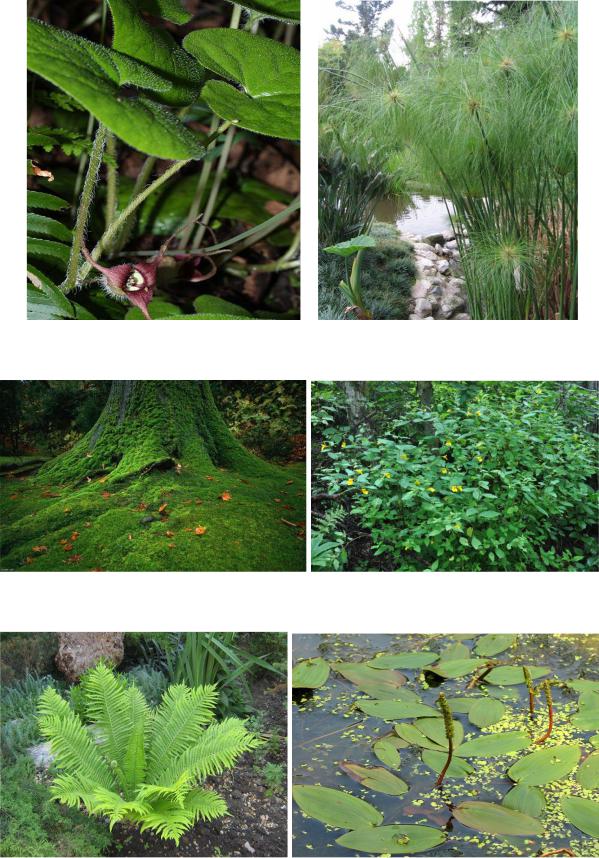

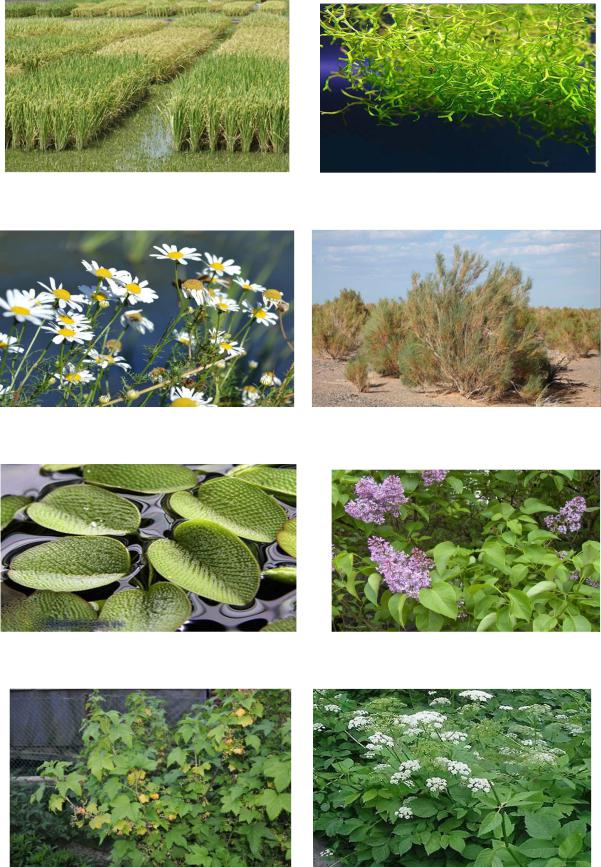

1.Определите, исходя из особенностей строения растений, фотографии которых приведены ниже (рис. 7 – 41), к какой экологической группе по отношению к свету они относятся.

2.Среди приведенных ниже растений (см. рис. 7 – 41) выпишите гидрофиты, гигрофиты, мезофиты, склерофиты и суккуленты.

Рис. 7. Агава американская (Agave americana) Рис. 8. Акация белая (Robinia pseudoacacia)

Рис. 9. Адокса (Adoxa moschatellina) |

Рис. 10. Бук (Fágus) |

Рис. 11. Дуб (Quércus) |

Рис. 12. Кактус (Cactaceae) |

95

Рис. 13. Берёза (Bétula) и её листья

Рис. 14. Калужница болотная (Caltha palustris) Рис. 15. Кислица (Oxalis acetosella)

Рис. 16. Клевер (Trifólium) |

Рис. 17. Кувшинка (Nymphaea) |

96

Рис. 18.Ковыль перистый (Stipa pennata) Рис. 19.Ежа сборная (Dáctylis glomeráta)

Рис. 20.Листья клена сахарного (Acer saccharum) Рис. 21. Лиственница (Lárix)

Рис. 22.Листоватый лишайник (Lichenes) |

Рис. 23. Липа (Tília) |

97

Рис. 24. Копытень (Asarum caudatum)

Рис. 26. Мох (Bryophyta)

Рис. 25. Папирус (Суpenis papyrus)

Рис. 27. Недотрога (Impatiens noli-tangere)

Рис. 28.Папоротник (Polypodióphyta) Рис. 29.Рдест плавающий(Potamogeton natans)

98

Рис. 30. Рис (Oryza sativa) |

Рис. 31. Риччия плавающая (Riccia fluitans) |

Рис. 32. Ромашка полевая (Matricária) |

Рис. 33. Саксаул (Halóxylon) |

Рис. 34. Сальвиния плавающая (Salvinia natans) |

Рис. 35. Сирень (Syrínga) |

Рис. 36. Смородина (Ríbes) |

Рис. 37. Сныть (Aegopodium) |

99

Рис. 38. Сосна обыкновенная (Pínus sylvéstris)

Рис. 39. Юкка (Yucca brevifolia) |

Рис. 40. Шиповник (Rōsa) |

Рис. 41.Яблоня

100

Контрольные вопросы и задания

1.Какое сообщество организмов называется экологической группой?

2.Какие морфологические особенности характерны для гелиофитов?

3.Назовите особенности строения теневыносливых растений.

4.Какие растения называются сциофитами и что характерно для их строения?

5.Назовите особенности строения гидрофитов.

6.В чем отличие гидрофитов от гигрофитов?

7.Какие морфологические особенности характерны для мезофитов?

8.Какие растения называются склерофитами и суккулентами? что для них характерно?

9.Дайте характеристику аэрофитам.

Лабораторная работа № 13

Популяционный анализ

Цель работы: изучение демографической структуры популяции.

Задание: провести работу по построению возрастных пирамид и демографических таблиц.

При изучении возрастной структуры используют такие характеристики, как индексы возрастности Δ, эффективности ω, восстановления IB и замещения I3.

Индекс возрастности вычисляют по формуле

Ki Mi ,

N

где Кi – цена i-го возрастного состояния; Мi – плотность i-го возрастного состояния; N – плотность ценопопуляции.

Индекс эффективности вычисляют по формуле

ni ei pi ei ,

где ni – абсолютное число растений i-го возрастного состояния;

pi – их доля в данной популяции, равная pi=ni /n (п – общее число растений);

еi – относительная энергетическая эффективность (табл. 9).

101

Индексы восстановления и замещения вычисляют соответственно по формулам

IB |

j im |

и |

I3 |

j im |

|

, |

|||

g1 |

g2 |

g3 |

g1 g2 g3 ss s |

||||||

|

|

|

|

||||||

где j – ювенильное состояние растения, характеризуется слабой неразвитой корневой системой, появлением первого листа;

im – имматурное состояние растения, то есть растение уже формирует собственную корневую систему и образует первый побег, который может начать ветвиться; ν – виргинильное состояние растения, когда растение быстро накап-

ливает биомассу, разрастается, активно ветвится, начинается вегетативное размножение;

g1 – генеративное молодое растение, формирует первые генеративные побеги, приступает к половому размножению, но вегетативное размножение пока преобладает;

g2 – генеративное зрелое растение достигает расцвета своего развития, продуктивность семян максимальная;

g3 – генеративное стареющие растение, процессы отмирания начинают преобладать над ростовыми, снижается способность к половому размножению;

ss – субсенильное растение полностью утрачивает способность к половому размножению, начинает фрагментироваться и разрушаться;

s – сенильное растение полностью прекращает рост, накопление веществ, постепенно растение и его фрагменты отмирают.

Таблица 9

Онтогенетические состояния и их характеристика

Возрастное состояние |

Эффективность еi |

Покоящиеся семена (sm) |

0,0099 |

Проростки (pl) |

0,0266 |

Ювенильное (j) |

0,0707 |

Имматурное (im) |

0,1807 |

Виргинильное (ν) |

0,4200 |

Генеративное молодое (g1) |

0,7864 |

Генеративное зрелое (g2) |

1,000 |

Генеративное стареющее (g3) |

0,7864 |

Субсенильное (ss) |

0,4200 |

Сенильное (s) |

0,1807 |

Отмирающие особи (sс) |

0,0707 |

102

Ход работы

Используя данные табл. 10, определите основные характеристики возрастной структуры исследуемых ценопопуляций. Для определения типа ценопопуляций используйте классификацию «дельтаомега» (рис. 42).

На основании полученных данных постройте возрастной спектр ценопопуляций и сделайте вывод по данной части работы.

Таблица 10

Распределение особей по онтогенетическим состояниям в ценопопуляциях различных сообществ

Параметр |

|

|

|

Номер варианта / ценопопуляции |

|

|

|

||||||||

|

1 |

|

2 |

|

3 |

|

4 |

|

5 |

||||||

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

А |

|

Б |

А |

|

Б |

А |

|

Б |

А |

|

Б |

А |

|

Б |

р,% |

0,0 |

|

0,0 |

0,0 |

|

0,0 |

0,0 |

|

0,0 |

0,0 |

|

0,0 |

0,0 |

|

0,0 |

j |

41,82 |

|

35,00 |

31,25 |

|

8,33 |

7,02 |

|

0,0 |

0,75 |

|

6,52 |

5,03 |

|

24,41 |

im |

0,0 |

|

0,0 |

2,08 |

|

14,28 |

1,75 |

|

11,58 |

9,77 |

|

13,04 |

0,0 |

|

0,47 |

ν |

3,64 |

|

10,83 |

9,37 |

|

23,80 |

43,86 |

|

41,05 |

37,60 |

|

21,74 |

57,86 |

|

44,13 |

g1 |

29,10 |

|

23,33 |

14,58 |

|

22,62 |

26,31 |

|

40,00 |

25,56 |

|

19,56 |

22,64 |

|

21,12 |

g2 |

7,27 |

|

21,67 |

30,20 |

|

17,86 |

5,26 |

|

7,36 |

26,31 |

|

39,13 |

13,84 |

|

9,86 |

g3 |

0,0 |

|

6,67 |

7,29 |

|

11,90 |

10,53 |

|

0,0 |

0,0 |

|

0,0 |

0,63 |

|

0,0 |

ss + s |

18,18 |

|

2,50 |

5,21 |

|

1,19 |

5,26 |

|

0,0 |

0,0 |

|

0,0 |

0,0 |

|

0,0 |

Используя результаты работы, постройте кривые выживаемости популяций (по оси ординат отметьте число особей из расчета на 1000 родившихся, по оси абсцисс – относительный возраст особей в % к максимальной продолжительности жизни). Определите типы

кривых. |

|

|

|

|

|

|

|

|

Сравните полученные данные. |

|

|

|

|

|

|

||

Сделайте вывод об условиях обита- |

1,0 |

|

|

|

|

|

||

Старая |

|

|

|

|

||||

ния каждой популяции, определите |

|

Стареющая |

|

|||||

0,55 |

|

|

||||||

главные факторы устойчивости по- |

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|||

пуляции. |

|

|

Переходная |

|

|

Зрелая |

|

|

Целостное |

представление о |

0,35 |

|

|

|

0,7 |

|

|

возрастной и |

демографической |

Молодая |

|

Зреющая |

|

|||

|

|

|

||||||

структурах популяции дают демо- |

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|||

графические таблицы. Они позво- |

|

|

|

|

|

|

||

0 |

0,6 |

1,0 ω |

||||||

ляют количественно оценить влия- |

||||||||

|

|

|

|

|

|

|||

ние условий на популяцию, соста- |

Рис. 42. Типы нормальных популяций |

|

вить прогноз изменения численно- |

||

|

103

стей особей разных возрастных групп в будущем, что особенно важно для лесного и сельского хозяйства, сохранения популяций редких и находящихся под угрозой вымирания видов.

Основными показателями демографических таблиц являются: fx – число особей, доживших до возраста х;

dx – смертность особей возрастной группы (х, х+п), dx fx fx n ;

qx – вероятность смертности особей в интервале (х ,х+п), qx dx ; f x

lx – вероятность дожития до возраста х, |

lx |

fx |

, где f1 – численность |

|

f1 |

||||

|

|

|

особей первой возрастной группы;

Lx – среднее время (лет, дней), проживаемое особями в интервале

(х, х+п), Lx n2 lx lx n ;

Ex – ожидаемая продолжительность жизни особей в возрасте х,

Ex Lx ... Lw . lx

Постройте демографические таблицы для двух популяций (табл. 11), исходные данные возьмите из табл. 12.

Таблица 11

Демографическая таблица

Возрастной |

|

Число до- |

|

|

Число |

Вероятность |

Вероятность |

Среднее время, |

|

Ожидаемая |

||||||||||||||||

интервал, |

живающих |

|

умерших в |

|

смерти в |

дожития до |

проживаемое в |

продолжи- |

||||||||||||||||||

годы |

|

до возрас- |

|

|

интервал |

|

возрасте |

|

возраста x |

|

интервале |

|

|

тельность |

||||||||||||

|

|

|

та х |

|

|

(х, x+n) |

|

(х, x+n) |

|

|

lx |

|

|

|

(х, х+n) |

|

|

жизни в |

||||||||

|

|

|

|

fx |

|

|

dx |

|

|

qx |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Lx |

|

|

возрасте х |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Ех |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Таблица 12 |

||||

|

|

Исходные данные для построения демографических таблиц |

|

|

|

|||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

Возрастной |

|

|

|

|

|

|

|

|

Номер варианта |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

интервал, |

|

1 |

|

|

|

2 |

|

|

|

3 |

|

|

|

4 |

|

|

5 |

|

|||||||

|

годы |

|

Сосна |

|

Ель |

|

|

Ель |

|

|

Ель |

Ель |

|

|||||||||||||

|

|

|

|

1 |

|

|

2 |

|

1 |

|

2 |

|

1 |

|

|

2 |

|

1 |

|

|

2 |

1 |

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

2 |

|

|

3 |

|

4 |

|

5 |

|

6 |

|

|

7 |

|

8 |

|

|

9 |

10 |

|

|

11 |

|

|

20-30 |

|

4631 |

|

|

5352 |

|

4631 |

|

6057 |

|

6844 |

|

7686 |

|

5261 |

|

7046 |

6075 |

|

8025 |

|

||||

|

30-40 |

|

3432 |

|

|

4035 |

|

3432 |

|

4611 |

|

5160 |

|

5856 |

|

3422 |

|

4805 |

4072 |

|

5700 |

|

||||

104