2306

.pdf

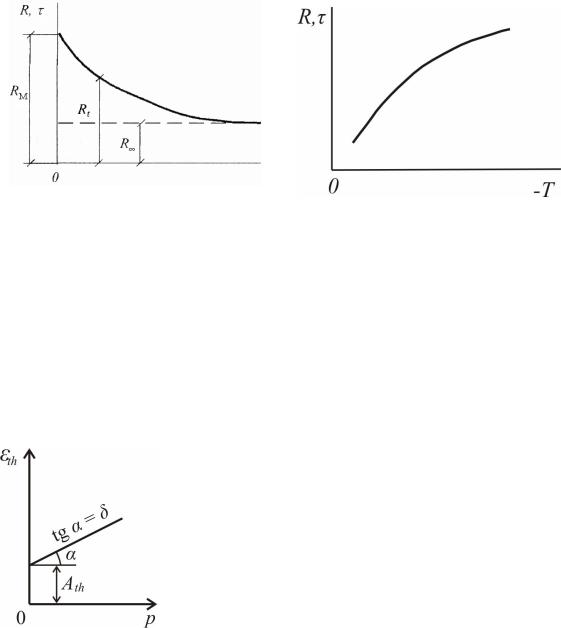

ется как сцепление с грунтов, так и их угол внутреннего трения . Поэтому характеристики прочности оттаивающего грунта необходимо определять экспериментально.

а) |

б) |

Рис. 6.4. Зависимость прочности мерзлого грунта: а – от времени действия и нагрузки; б – от температуры

При оттаивании льдистых грунтов возникают осадки оттаива-

ния – просадки. Внешняя нагрузка вызывает осадки уплотнения при оттаивании, происходящие за счет уменьшения пористости оттаивающего грунта. По данным компрессионных испытаний мерзлых грунтов с оттаиванием находят коэффициент просадочности образца грунта, содержащего включения льда:

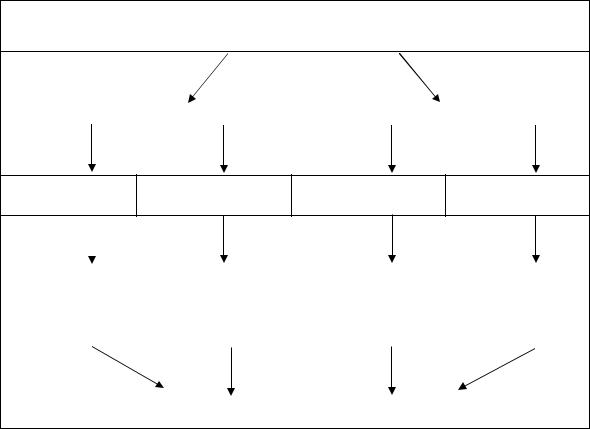

Рис. 6.5. Зависимость коэффициента просадочности образца грунта εth от внешнего давления р

th |

hf |

hfh |

, |

(6.1) |

|

hf |

|||

|

|

|

|

где hf и hfh – высота образца в мерзлом и талом состояниях при неизменном давлении.

Найдя несколько значений th при разных внешних давлениях, строят график (рис. 6.5).

Зависимость этого графика описывается выражением

th Ath р, |

(6.2) |

где Ath – коэффициент оттаивания, характеризующий осадку грунта без нагрузки; – коэффициент относительной сжимаемости оттаивающего грунта tg .

3

Из выражения (6.2) видно, что осадка мерзлых грунтов при оттаивании состоит из осадки оттаивания и величины р – осадки уплотнения.

S Ath h p h, |

(6.3) |

здесь h – мощность слоя.

Морозное пучение связано с увеличением объема влажного грунта при промерзании. В зимний период грунт, окружающий фундамент или сваю, смерзается с боковой поверхностью и в результате пучения стремится увлечь фундамент вверх. Фундамент вместе с сооружением может подняться на некоторую высоту. В летний период при оттаивании грунта деятельного слоя произойдет осадка фундамента. В результате циклического сезонного промерзания и оттаивания через несколько лет такой фундамент может быть «выпучен» из грунта на десятки сантиметров.

Уменьшение влияния сил морозного пучения может быть достигнуто применением комплекса мер по регулированию температурновлажностного режима (осушение грунтов с помощью дренажа, отвод поверхностных вод и понижение уровня подземных вод, утепление грунтов около фундаментов). Для уменьшения касательных сил пучения фундаменты в пределах деятельного слоя покрывают незамерзающими обмазками на основе битума или эпоксидной смолы. Можно применять противопучинистые засыпки из сухого гравия, гальки, шлака или засоленной глины, имеющей пониженную температуру замерзания.

6.2. Слабые глинистые водонасыщенные и заторфованные грунты

В эту категорию включены водонасыщенные супеси, суглинки, глины, илы, ленточные глины, торфы и заторфованные грунты. Указанные грунты имеют высокую степень влажности ( Sr > 0,8) и большую сжимаемость. Вместе с тем в условиях природного залегания эти грунты обладают структурными связями и проявляют повышенную сжимаемость только при давлениях, превышающих прочность структурных связей. Поскольку илы, ленточные глины, заторфованные грунты чаще всего находятся в водонасыщенном состоянии и обладают очень малой водопроницаемостью, их осадки развиваются очень медленно.

Слабые водонасыщенные глинистые грунты и торфы имеют тик-

3

сотропные свойства. Тиксотропия проявляется в разрушении структурных связей в грунтах при их перемятии или действии динамических нагрузок. Однако с течением времени водно-коллоидные связи частично восстанавливаются.

Указанные грунты имеют низкую прочность. Так, у сапропелей (пресноводных илов) угол внутреннего трения близок к нулю, а сцепление с находится в пределах 0…20 кПа. У погребенных торфов эти характеристики составляют: = 10…22°; с = 10…30 кПа. Приблизительно в тех же пределах находятся показатели прочности лен-

точных глин: = 12…19°; с = 10…30 кПа.

Медленная уплотняемость слабых водонасыщенных глинистых грунтов, в особенности илов, влияет на их несущую способность. При быстром загружении оснований процесс уплотнения может отставать по времени от роста нагрузки, вследствие чего в основании могут образоваться обширные области предельного равновесия с выпиранием грунта из-под подошвы фундамента и потери устойчивости.

Из-за низких механических свойств грунтов этой группы их использование как естественных оснований чаще всего невозможно и требует проведения мероприятий по повышению их прочности и снижению деформируемости. Выбор конкретных способов строительства на этой категории грунтов зависит от свойств, глубины залегания и мощности слабых грунтов, а также от конструктивных особенностей проектируемых зданий и сооружений.

Предпостроечное уплотнение слабых водонасыщенных глини-

стых и биогенных грунтов выполняется фильтрующей пригрузкой. Для ускорения процесса уплотнения наряду с пригрузкой эффективно применение песчаных, бумажных или комбинированных дрен. В отдельных случаях производится удаление биогенного грунта (выторфовывание) с заменой его минеральным грунтом.

Прорезка толщи слабых грунтов глубокими фундаментами.

Если толщина слабых грунтов менее 12 м, а ниже этого слоя находятся прочные малосжимаемые грунты, то часто применяют свайные фундаменты, полностью прорезающие слой слабых грунтов и заглубленные в подстилающие прочные грунты.

6.3. Геосинтетические материалы для армирования грунтов

Геосинтетическими материалами называются материалы, в ко-

торых как минимум одна из составных частей изготовлена из синте-

3

тических или натуральных полимеров в виде плоских форм, лент или трехмерных структур, применяемых в строительстве в контакте с грунтом или другими строительными материалами.

В строительной практике геосинтетические материалы используют в транспортном, подземном, гидротехническом строительстве. С использованием геосинтетических материалов возводят армированные насыпи с крутым углом заложения, подпорные сооружения, ведут строительство на слабых и техногенных грунтах, выполняют работы по водопонижению, защите сооружений от вибрационных воздействий и др.

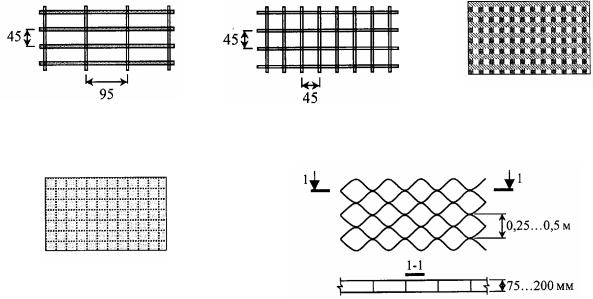

Геосинтетические материалы

|

Классы |

|

1. Водопроницаемые |

|

2. Водонепроницаемые |

Группы

Геотекстили ГеотекстилепоГлиноматы Геомембраны добные материалы

Виды

Нетканые, |

Георешетки, |

Бентонитовые |

Полиэтиленовые, |

вязаные, |

геосетки, |

маты |

ПВХ-мембраны, |

геоткани |

геоматы, |

|

битумные |

|

геоячейки |

|

|

Геокомпозиционные материалы

Рис. 6.6. Классификация геосинтетических материалов

В связи с тем, что геосинтетические материалы становятся составными элементами природных или техногенных грунтовых массивов, они должны прежде всего классифицироваться по водопроницаемости, т.к. от нее зависят прочностные и деформационные характеристики грунтов. По классификации Е.В. Щербины, геосинтетические материалы разделены на три класса: водопроницаемые, водонепроницаемые и геокомпозиционные. Классы материалов подразделе-

3

ны на группы. Каждая группа в зависимости от способа изготовления, типа сырья разделяется на виды. На рис. 6.6 представлена классификация геосинтетических материалов.

Геосинтетические материалы обладают высокой долговечностью и стойкостью к агрессивным воздействиям – химическим, биологическим, термическим и др. На рис. 6.7 представлены некоторые виды геосинтетических материалов.

Геотекстили. Нетканые материалы используют в качестве разделительного и фильтрующего элементов в дорожной конструкции. Нетканые материалы хорошо подходят для укладки на грунтовые поверхности, располагаясь между ней и дренирующим материалом.

Тканые материалы применяют для армирования слабых оснований, откосов повышенной крутизны, в армогрунтовых подпорных стенках.

Георешетка |

Геосетка |

Геотекстиль |

|

|

(геоткань) |

Геокомпозиционный |

Геокаркас |

материал |

|

Рис. 6.7. Виды геосинтетических материалов для армирования грунтов

Георешетки используют для укрепления откосов, конусов путепроводов и мостов, насыпей и выемок на подходах к искусственным сооружениям, для укрепления водоотводных канав.

Геосетки применяют для армирования грунтовых сооружений и естественных оснований, для устройства гибких и жестких свайных ростверков, для армирования асфальтобетонных покрытий.

Геокомпозиционные волокнистые пористые материалы и много-

3

слойные структуры с пластиковым каркасом используют для укрепления конусов путепроводов и мостов, откосов, склонов и устройства дренажей различного назначения (траншейные, откосные, пластовые и др.).

Геомембраны (сплошные водопроницаемые или слабоводопроницаемые рулонные материалы) применяют для устройства жестких гидроизоляционных прослоек, для снижения сдвиговых напряжений за счет уменьшения трения на контакте с грунтом.

Геосинтетические материалы, использующиеся для усиления оснований и устройства грунтовых сооружений, выполняют армирующую функцию, воспринимая растягивающие усилия, поэтому для них прочность на растяжение и относительное удлинение при разрыве являются наиболее важными характеристиками.

Для расчета армированных оснований и грунтовых сооружений используют методы механики грунтов. Расчет оснований выполняют по первому предельному состоянию. При расчете осадок чаще используется метод послойного суммирования. Оценка устойчивости откосов выполняется по методу круглоцилиндрических поверхностей скольжения так же, как и для нормированных грунтов при заданном коэффициенте устойчивости. Для армирования откосов рассчитывают количество армирующих прослоек, длину заделки прослоек и распределение их в теле насыпи.

При использовании геосинтетических материалов в качестве фильтров, дренажных и армирующих элементов большое значение имеет их водопроницаемость. Фильтрация воды в армированных грунтовых массивах подчиняется закону ламинарной фильтрации Дарси. Характеристики водопроницаемости геосинтетиков определяют по аналогии с тонкими слоями грунтов. Коэффициент фильтрации определяют экспериментально в лабораторных условиях или с помощью откачек на участке строительства.

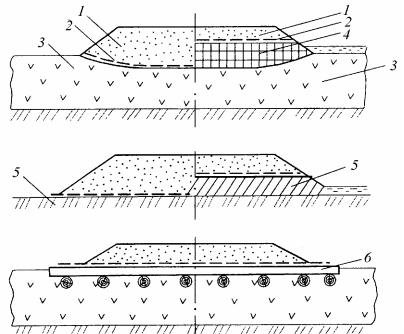

Применение армогрунтовых конструкций в транспортном строительстве

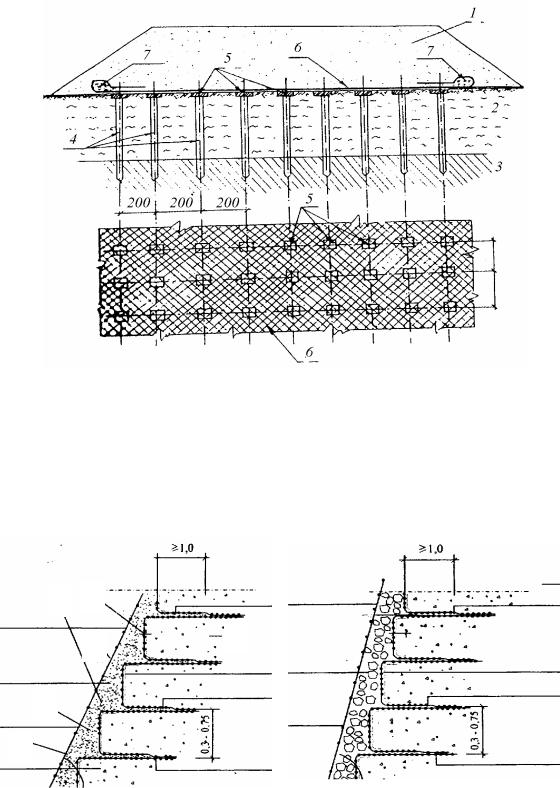

В отечественной практике при освоении северных территорий Западной Сибири для устройства временных дорог на участках слабых оснований и болотах применялись конструктивные решения, представленные на рис. 6.8. На рис. 6.9 показана схема использования «висячей» насыпи на свайном поле с армогрунтовым ростверком. Забивные железобетонные сваи снабжены сборными железобетонными

3

а)

б)

в)

Рис. 6.8. Конструкции временных дорог с использованием нетканых материалов для условий Западной Сибири: а – на болоте I–II типа; б – на минеральном переувлажненном грунте; в – на болоте II типа; 1 – насыпь; 2 – геосинтетический материал; 3 – слабый грунт; 4 – нижняя часть насыпи из торфа; 5 – глини-

стый грунт; 6 – лежневый настил

оголовниками. Оголовники оклеены дорнитом на битуме для исключения повреждения геосинтетической мембраны армогрунтового ростверка и изоляции ее от контакта со щелочной средой бетона.

При армировании откосов с повышенной крутизной от 50 до 70º интересным решением является их облицовка (рис. 6.10). Она включает дренирующую засыпку между внешней поверхностью армоэлементов и укрепляемой поверхностью откоса (крупнозернистый песок или щебень). Разделение работы облицовки и собственно армированной части грунтового сооружения, отсутствие давления на облицовку, а также благоприятные условия дренажа в поверхностной зоне откоса позволяют повысить надежность такого решения.

При эксплуатации мостовых сооружений наиболее уязвимыми являются узлы сопряжения с геомассивами береговых склонов рек и грунтами подходных насыпей. Это объясняется пестротой и многообразием геологического строения склонов и сложностью механизма

3

200 200

Рис. 6.9. Схема «висячей» насыпи на слабом основании: а – поперечный разрез; б – план армогрунтового ростверка; 1 – тело насыпи; 2 – слабые грунты основания; 3 – более прочные грунты основания; 4 – забивные железобетонные сваи сечением 35х35 см; 5 – железобетонные сборные оголовники свай; 6 – армогрунтовый ростверк в виде мембраны

из высокопрочной геосинтетической ткани Stabilenka; 7 – анкерные элементы

≥ 1,0 |

|

≥ 1,0 |

|

|

|

1 2

4

3

5

6

Рис. 6.10. Конструктивные решения для армированных откосов,предложенные фирмой Huesker: а – с дренирующей засыпкой из песка; б – то же, из щебня; 1 – фрагмент откоса; 2 – армоэлементы из геосинтетического материала; 3 – анкера для крепления металлической облицовки в виде сетки; 4 – песок внутри армоэлементов; 5 – дренирующий материал между металлической облицовкой и ар-

моэлементами; 6 – облицовка в виде металлической сетки

3

взаимодействия несущих элементов устоев мостов с грунтовыми массивами склонов и подходных насыпей.

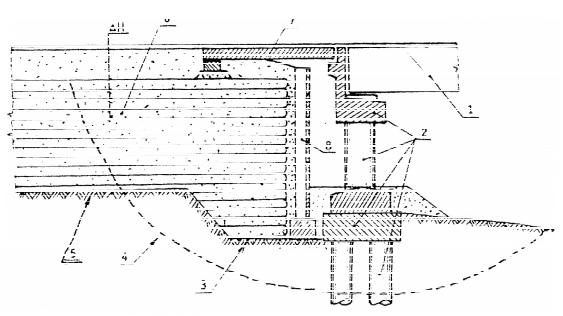

На рис. 6.11 приведена схема устоя моста на потенциально оползневом склоне, устойчивость которого после пригрузки весом грунта подходной насыпи не отвечает требованиям эксплутационной надежности. Удлинение моста с целью отодвинуть устой от оползневого склона приведет к удорожанию проекта. Задача решалась устройством многофункциональных армогрунтовых конструкций.

Рис. 6.11. Принципиальная конструктивная схема береговой опоры моста: 1 – пролетное строение моста; 2 – несущие элементы устоя; 3 – заглубление армогрунтовой конструкции для разгрузки ростверка устоя; 4 – опасная поверхность скольжения; 5 – естественная поверхность потенциально-оползневого склона; 6 – армогрунтовая конструкция; 7 – переходные плиты; 8 – лицевая стенка армо-

грунтовой конструкции

Армогрунтовая конструкция 6 представляет собой послойно отсыпаемый и уплотняемый песок и уложенные между слоями песка армирующие прослойки из геосинтетики. Армогрунтовая конструкция устраивается на спланированной поверхности склона 5, армирующие прослойки должны пересекать опасную поверхность скольжения 4. Вертикальный шаг армирующих прослоек ∆H, марка геосинтетики, длина армирующих прослоек определяются из условия требуемого коэффициента устойчивости склона с подходной насыпью, временной нагрузкой на ней, а также удерживания вертикальной грани армогрунтовой конструкции со стороны устоя.

3

В целях устранения горизонтального давления грунта на ростверк устоя армогрунтовая конструкция заглублена 3 до отметки подошвы ростверка устоя. Вертикальная грань армогрунтовой конструкции защищается лицевой стенкой 8.

Показанная армогрунтовая конструкция выполняет функции разгрузки несущих элементов устоя от горизонтального давления грунта подходной насыпи и обеспечивает требуемый коэффициент устойчивости склона и концевого участка подходной насыпи путем пересечения опасной поверхности скольжения.

Контрольные вопросы

1.Какие грунты считаются мерзлыми?

2.Какие текстуры встречаются в мерзлых грунтах?

3.Вся ли вода замерзает в мерзлых грунтах?

4.От чего зависит сопротивление сдвигу мерзлых грунтов?

5.Как зависит модуль деформации мерзлого грунта от темпера-

туры?

6.Как зависит сопротивление сжатию мерзлых грунтов от длительности действия нагрузки?

7.Как влияет оттаивание мерзлых грунтов на их сжимаемость?

8.С чем связано морозное пучение грунта?

9.Какие грунты обладают тиксотропными свойствами?

10.От чего зависит выбор способа строительства на слабых грунтах?

11.Какие виды геосинтетических материалов используют для армирования грунтов?

12.В чем заключается армирование грунта и когда его можно считать эффективным?

3