906

.pdfОкончание табл. 2.2

|

|

|

Обоз- |

Еди- |

|

Номера опытов |

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

Измеряемая величина |

на- |

ницы- |

|

|

|

|

|

|

|

изме- |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|||

|

|

|

чение |

||||||

|

|

|

|

рен. |

|

|

|

|

|

8. Средняя скорость потока при |

W2 |

м/с |

|

|

|

|

|

||

выходе из трубы (сечение II–II) |

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|||

9. Теплота, вносимая электри- |

QЭ |

|

|

|

|

|

|

||

ческим током в систему (нагрев |

Вт |

|

|

|

|

|

|||

трубы) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

10. |

Изменение энтальпии воз- |

h |

Дж/кг |

|

|

|

|

|

|

духа по потоку в системе (трубе) |

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|||

11. |

Изменение |

кинетической |

ЭКИН |

Дж/кг |

|

|

|

|

|

энергии потока воздуха в трубе |

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|||

12. |

Теплота, передаваемая по- |

Q1 |

Вт |

|

|

|

|

|

|

току воздуха в трубе |

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|||

13. |

Теплота, передаваемая ок- |

Q2 |

Вт |

|

|

|

|

|

|

ружающему трубу воздуху |

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|||

14. |

Средний |

температурный |

t1 |

°С |

|

|

|

|

|

напор в условиях внутреннего |

|

|

|

|

|

||||

теплообмена |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

15. |

Средний |

температурный |

t2 |

°С |

|

|

|

|

|

напор в условиях внешнего теп- |

|

|

|

|

|

||||

лообмена |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

16. |

Критерий Рейнольдса |

ReП |

− |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

17. Критерий Прандтля в усло- |

Pr1П |

− |

|

|

|

|

|

||

виях вынужденной конвекции |

|

|

|

|

|

|

|

||

18. |

Критерий Нуссельта в ус- |

Nu1П,d |

− |

|

|

|

|

|

|

ловиях вынужденной конвекции |

|

|

|

|

|

||||

19. |

Критерий Грасгофа |

GrП |

− |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

20. Критерий Прандтля в усло- |

Pr2П |

− |

|

|

|

|

|

||

виях естественной конвекции |

|

|

|

|

|

|

|

||

21. |

Критерий Нуссельта в ус- |

Nu2П,d |

− |

|

|

|

|

|

|

ловиях естественной конвекции |

|

|

|

|

|

|

|

||

22. |

Коэффициент теплоотдачи |

α1ОП |

Вт/(м2· |

|

|

|

|

|

|

в условиях внутреннего тепло- |

ОС) |

|

|

|

|

|

|||

обмена (вынужденная конвек- |

α1РАСЧ |

Вт/(м2· |

|

|

|

|

|

||

ция) |

|

|

ОС) |

|

|

|

|

|

|

23. |

Коэффициент теплоотдачи |

α2ОП |

Вт/(м2· |

|

|

|

|

|

|

ОС) |

|

|

|

|

|

||||

в условиях внешнего теплообме- |

|

|

|

|

|

|

|

||

|

Вт/(м2· |

|

|

|

|

|

|||

на (свободная конвекция) |

α2РАСЧ |

ОС) |

|

|

|

|

|

||

20

Контрольные вопросы

1.Сформулируйте цель лабораторной работы и поясните, как она достигается?

2.Назовите основные узлы экспериментальной установки и укажите их назначение.

3.Какими методами измеряется температура в данной работе?

4.Как измеряется и регулируется расход воздуха в данной работе?

5.По каким признакам можно судить о стационарном режиме теплообмена с окружающей средой?

6.Как осуществляется выбор контрольной оболочки рассматриваемой термодинамической системы?

7.Дайте формулировку и математическое выражение уравнения первого закона термодинамики, используемого для решения задачи данного опыта.

8.Укажите способы определения величин, входящих в уравнение 1-го закона термодинамики, используемого для решения задачи данного опыта, с полным обоснованием используемых расчетных формул.

9.Какие существуют методы и приборы для измерения температуры, давления и расхода?

10.Как определяется плотность воздуха в условиях лабораторной установки?

11.Какие виды конвекции существуют, в чем их различие?

12.В чем сущность "Теории подобия" и как с ее помощью определяются коэффициенты теплоотдачи?

13.Как составляются критериальные уравнения?

14.Составьте в общем виде критериальные уравнения для вынужденной и свободной (естественной) конвекции.

15.Каков физический смысл критериев подобия, входящих в уравнение для свободной конвекции?

16.Каков физический смысл критериев подобия, входящих в уравнение для вынужденной конвекции?

17.Что такое "определяемый" и "определяющий" критерий?

18.Как выбирается определяющий (характерный) размер и определяющая температура при расчете критериев подобия?

21

Работа 3

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛООТДАЧИ ПРИ СВОБОДНОЙ КОНВЕКЦИИ

1.Цели работы. Определение экспериментальным путем на лабораторной установке коэффициента теплоотдачи при свободной конвекции в неограниченном пространстве. Изучение методики обработки опытных данных с применением теории подобия и составления критериального уравнения по результатам эксперимента. Построение кривой изменения локального коэффициента теплоотдачи по высоте цилиндра.

2.Основные положения. Теплообмен в условиях естественной конвекции осуществляется при местном нагревании или охлаждении среды, находящейся в ограниченном или неограниченном пространстве. Этот вид конвективного переноса теплоты играет преимущественную роль в процессах отопления помещений и имеет значение в различных областях техники. Например, нагревание комнатного воздуха отопительными приборами, а также нагревание и охлаждение ограждающих конструкций помещений (стены, окна, двери и пр.) осуществляется в условиях естественной конвекции.

Естественная конвекция возникает в неравномерно нагретом газе или жидкости, находящейся в ограниченном или неограниченном пространстве, и может влиять на конвективный перенос теплоты в вынужденном потоке среды. В больших масштабах свободное перемещение масс среды, вызванное различием ее плотностей в отдельных местах пространства, осуществляется в атмосфере земли, водных пространствах океанов и морей и т.д.

За счет естественного движения нагретого воздуха в зданиях осуществляется его вентиляция наружным воздухом. Исследованием свободной конвекции занимался еще М.В. Ломоносов, который применил подъемную силу нагретых масс воздуха для устройства вентиляционных шахт, а также для перемещения газов в пламенных печах. К настоящему времени достаточно полно изучен естественный конвективный теплообмен для тел простейшей формы (плита, цилиндр, шар), находящихся в различных средах, заполняющих пространство больших размеров по сравнению с размерами самого тела.

Характер свободного течения среды относительно поверхности на-

22

гретого тела бывает как ламинарным, так частично или полностью турбулентным.

На рис. 3.1 показан характер движения и изменение коэффициента теплоотдачи при свободной конвекции вдоль вертикальной поверхности (а) и у вертикального цилиндра большой высоты (б). На некотором расстоянии от нижнего конца поверхности или трубы перемещение слоев воздуха теряет ламинарный характер, возникают отдельные локонообразные массы, появляются искривленные струйки, которые далее дробятся на более мелкие, и восходящий поток воздуха приобретает турбулентный характер с ламинарным пристенным подслоем. Рис. 3.1 является хорошей иллюстрацией развития и перехода ламинарного течения в турбулентное.

|

х |

х |

Рис. 3.1. Характер движения |

III |

|

|

||

и изменение |

коэффициента |

II |

теплоотдачи |

при свободной |

|

конвекции вдоль вертикаль-

h

ной поверхности (а) и у вертикального цилиндра боль-

шой высоты (б) |

I |

|

y |

aХ |

aХ |

|

а) |

б) |

Экспериментально коэффициент теплоотдачи может быть определен из основного уравнения теплоотдачи Ньютона–Рихмана:

Q ,

F t

где Q – мощность теплового потока, передаваемого свободной конвекцией в окружающую среду; F – теплопередающая поверхность;t – температурный напор (разность температур между теплоотдающей средой и окружающей средой).

Свободный конвективный теплообмен тел в различных средах, находящихся в неограниченном пространстве, экспериментально изучался различными исследователями.

23

Опыты проводились с телами простейшей формы (плиты, цилиндры, шары) с размерами от 15 мк (проволоки) и до 16 м (шары) в различных средах (различные газы и жидкости).

Результаты исследований обобщались с помощью характерных для этого явления критериев Nu, Gr и Pr, что находится в полном соответствии с теорией подобия и аналитическим решением задачи. Изменение физических параметров в пограничном слое удается учесть введением критериального отношения PrП /PrСТ , представляющего относительное изменение параметров переноса и a в пределах изменения температуры среды: tП – температура потока окружающей среды, tСТ – температура среды на границе со стенкой.

Академиком М.А. Михеевым и И.М. Михеевой, на основании обобщения результатов экспериментального исследования, рекомендуются следующие формулы для расчета средних критериев теплообмена тел в свободном потоке.

Для горизонтальных труб в диапазоне изменения Gr Pr от 103 до

108:

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

П,d 0,5 GrП РrП 0,25 |

PrП |

, |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Nu |

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

PrCT |

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

П,d |

|

|

d |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

где |

Nu |

– средний критерий Нуссельта; |

|

|

|

|

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

GrП,d |

|

g |

d3 |

П |

tП tСТ – критерий Грасгофа; |

РrП |

П |

|

– крите- |

||||||||||

|

2 |

aП |

|||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

рий |

|

Прандтля |

при температуре потока |

окружающей |

среды; |

||||||||||||||

РrCТ |

|

|

СТ |

– критерий Прандтля жидкости при температуре среды на |

|||||||||||||||

|

aСТ |

||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

границе со стенкой.

Для вертикальных труб и плит в диапазоне изменения GrП,h PrП от 103 до 109 (что отвечает ламинарному течению среды):

NuП,h 0,75 GrП РrП 0,25 PrП ,

PrCT

и в диапазоне изменения GrП,h PrП > 109 (что отвечает турбулентному течению):

NuП,h 0,15 CrП РrП 0,33 PrП . PrCT

24

Для газов отношение PrП / PrСТ мало зависит от температуры и его можно принять равным 1.

Для тонких проволок малого размера, для которых выполняется условие GrП,h PrП < 103, критерий конвективного теплообмена имеет постоянное число:

NuП,d 0,5.

Эти предельные наименьшие значения критерия Nu отвечают неподвижному пограничному слою, когда теплоотдачу можно вычислить непосредственно по формулам теплопроводности.

Между этим предельным состоянием полностью заторможенной среды в пограничном слое и рассмотренным выше режимом свободной конвекции, при которой в пограничном слое осуществляется течение среды с равноправным участием инерционных сил и сил внутреннего вязкостного трения, существует режим свободной конвекции с ползущим течением в пограничном слое.

Для этого режима силами инерции можно пренебречь и решить задачу конвективного теплообмена в виде зависимости

NuП,d C GrП,d РrП n.

Определяющим размером является диаметр проволоки d, м, а определяющей температурой – температура потока tП, ОС. Данная формула справедлива для потока воздуха, у которого критерий Pr 0,7 и практически не зависит от температуры. Численное значение коэффициента С и показателя степени n можно принять по табл. 3.1.

Таблица 3.1

Численное значение коэффициента С и показателя степени n

Характер или режим тепло- |

GrП,d PrП |

C |

n |

обмена: |

|

|

|

псевдотеплопроводность |

1 10-3-5 102 |

1,18 |

1,125 |

ламинарный |

5 102-2 107 |

0,54 |

1,25 |

переходный и турбулентный |

> 2 107 |

1,135 |

1,33 |

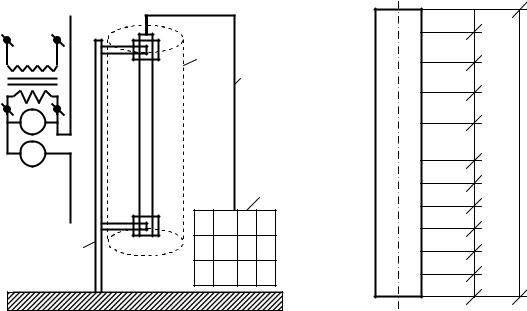

3. Схема и описание установки. Полная схема экспериментальной лабораторной установки с ее элементами представляется на экране монитора компьютера при выполнении работы, а часть схемы – на рис. 3.2. В установке теплоотдающей стенкой является тонкостенная труба 1 из нержавеющей стали наружным диаметром dН = 40 мм и

25

длиной lТР = 1500 мм. Труба удерживается в вертикальном положении стойкой 2 с двумя кронштейнами. Нижний и верхний торцы трубы закрыты специальными заглушками с целью исключения отвода теплоты через внутреннее пространство трубы. Для исключения влияния случайных потоков воздуха в помещении лаборатории труба оснащена защитным прозрачным цилиндром 3 с открытыми торцами. Диаметр защитного цилиндра во много раз больше диаметра трубы. Нагрев трубы осуществляется от источника электроэнергии 4.

|

|

|

|

|

50 |

|

|

3 |

|

|

|

200 |

|

|

|

10 |

200 |

|

||

|

|

|

|

|||

V |

|

|

|

|

200 |

|

|

|

|

|

|

1500 |

|

A |

|

|

|

|

300 |

|

|

|

|

|

150 |

|

|

|

|

|

|

11 |

|

|

|

|

|

|

150 |

|

|

|

1 |

2 |

3 |

4 |

100 |

|

|

75 |

|

||||

2 |

5 |

6 |

7 |

8 |

|

|

50 |

|

|||||

9 |

1 |

11 12 |

|

|||

|

25 |

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

Рис. 3.2. Схема лабораторной установ- |

Рис. 3.3. Схема распо- |

|||||

ки |

|

|

|

|

ложения термопар |

|

На панели источника расположены: кнопка включения 8, ползунок автотрансформатора 7, индикатора вольтметра 5 и амперметра 6.

Температура стенки трубы измеряется с помощью 10 хромелькопелевых термопар, спаи которых заделаны в стенку трубы по винтовой линии. Отсчет замеров термопар принят от нижнего конца трубы. Координаты термопар lХ приведены на рис. 3.3. Вывод термопар осуществлен через внутреннюю полость трубы и далее через верхний торец по кабелю 10 к вторичному прибору 11. Прибор имеет встроенное компенсационное устройство, исключающее необходимость иметь холодные спаи термопар. Температуры регистрируются многоканальным вторичным прибором и при нажатии на кнопки прибора автоматически записываются в протокол наблюдений, представленный на экране монитора компьютера.

26

Параметры окружающей среды регистрируются приборами панели: атмосферное давление – ртутным барометром, температура – термометром. По щелчку правой мышки на показания барометра и термометра значения автоматически заносятся в протокол наблюдений. В этот же протокол автоматически записываются показания вольтметра и амперметра по щелчку правой кнопки мышки на индикаторе приборов.

Все показания измерений заносятся в протокол наблюдений при достижении стационарных режимов теплопередачи. По окончании выполнения работы перед выключением установки все данные из протоколов на экране должны быть перенесены на доступный вид носителя информации (например, перенесены в бумажный протокол

(табл. 3.2 и 3.3)).

Таблица 3.2

Протокол наблюдений

|

|

|

|

Обоз- |

Еди- |

|

|

|

Номера опытов |

|

|

|

||||

Измеряемая величина |

|

наче- |

ницы |

1 |

|

2 |

|

3 |

4 |

5 |

|

6 |

7 |

|

||

|

|

|

|

ние |

изм-я |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Сила тока |

|

|

I |

А |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Напряжение |

|

|

U |

В |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Температура |

окружаю- |

|

tОКР |

ОС |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

щей среды |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Показания барометра |

|

В |

мбар |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

Протокол наблюдений |

|

|

|

|

Таблица 3.3 |

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

Точки |

Координата за- |

|

Локальная тем- |

|

|

|

Номера опытов |

|

|

|

||||||

замера |

|

мера lХ , м |

|

пература tХ , ОС |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

1 |

|

2 |

|

3 |

4 |

5 |

|

6 |

7 |

|

||||||

1 |

|

1,450 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

1,250 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

3 |

|

1,050 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

4 |

|

0,850 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

5 |

|

0,550 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

6 |

|

0,400 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

7 |

|

0,250 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

8 |

|

0,150 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

9 |

|

0,075 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

10 |

|

0,025 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

4. Расчетные формулы и расчеты.

1. Атмосферное давление, Па, находится с учетом температурного

27

расширения столбика ртути по формуле

В 102

pатм 1 1,815 10 4 tОКР .

2. Средняя по высоте температура трубы, ОС, по формуле:

|

10 |

|

|

tХm |

|

tXi |

|

|

i 1 |

. |

|

|

|||

|

10 |

|

|

3. Мощность теплового потока, Вт, выделенная при прохождении электрического тока по трубе:

QЭ = I U.

4. Мощность теплового потока, Вт, через поверхность трубы в окружающую среду за счет теплового излучения определяется по закону Стефана–Больцмана:

|

|

|

|

|

|

273 |

4 |

|

|

273 |

4 |

|

||

|

|

|

|

t |

СТ |

t |

ОКР |

|

|

|||||

Q |

И |

С |

0 |

F |

|

|

|

|

|

|

|

, |

||

|

|

|

|

100 |

||||||||||

|

|

|

|

100 |

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

где = 0,15 – степень черноты трубы; С0 = 5,67 Вт/(м2 К4) – коэффициент излучения абсолютно черного тела; F = 3,14 dТР lТР – теплопередающая поверхность трубы, м2.

5. Мощность теплового потока, Вт, через поверхность трубы в окружающую среду за счет свободной конвекции

Q = QЭ – QИ .

6. Коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2 К),

Q

m F tm .

7. Теплофизические свойства воздуха (окружающей среды) при определяющей температуре, равной tОПР = 0,5 (tХm + tОКР), ОС:

плотность |

pатм |

, |

кг/м3; |

газовая постоянная воздуха |

|

R (273 tОПР ) |

|||||

|

|

|

|

||

R = 287 Дж/(кг К); теплоемкость сР = |

1006 Дж/(кг К); коэффициент |

||||

28

объемного расширения |

1 |

, 1/К; коэффициент теплопро- |

|

||

|

273 tОПР |

|

водности = 0,000074 tОПР + 0,0245 , Вт/(м К); кинематическая вяз-

кость = (0,000089 t2ОПР + 0,088 tОПР + 13,886) 10-6, м2/с; коэффици-

ент температуропроводности a |

m |

|

, м2/с. |

cPm |

|

||

|

m |

||

8. Критерий Нуссельта

Num m lТР .

m

9. Критерий Грасгофа

Gr |

g lТР3 |

t |

Xm |

t |

ОКР |

. |

|

|

|||||||

m |

|

2 |

|

|

|

||

|

|

m |

|

|

|

|

|

10. Критерий Прандтля

Pr m . am

11. Результаты расчетов должны быть продублированы в форме сводной табл. 3.4.

|

|

|

|

Результаты расчетов |

|

|

|

Таблица 3.4 |

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Обоз- |

Еди- |

|

Номера опытов |

|||||

|

Измеряемая величина |

наче- |

ница |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

||

|

|

|

|

ние |

изм-я |

|

|

|

|

|

|

|

1. |

Температурный напор |

|

OC |

|

|

|

|

|

|

|

||

(разность |

температур |

tm |

|

|

|

|

|

|

|

|||

стенки трубы и окр. сре- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

ды) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2. |

Средняя по высоте тем- |

tХm |

OC |

|

|

|

|

|

|

|

||

пература трубы |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

3. |

Определяющая темпе- |

tОПР |

OC |

|

|

|

|

|

|

|

||

ратура |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

4. |

Количество |

теплоты, |

QЭ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

выделенное |

|

электриче- |

Вт |

|

|

|

|

|

|

|

||

ским током |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

5. |

Количество |

теплоты, |

QИ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

отданное излучением |

Вт |

|

|

|

|

|

|

|

||||

6. |

Количество |

теплоты, |

Q |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

отданное конвекцией |

Вт |

|

|

|

|

|

|

|

||||

29