764

.pdf

Первое значение R грунта рассчитывают на уровне подошвы фундамента, затем на кровле и на глубине 3 м от кровли слоя грунта.

После определения R их численные значения показывают на расчетной схеме (рис.2). Здесь же приводят значения модулей деформации грунтов Е.

2.ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗОК НА ФУНДАМЕНТЫ ПОД НАРУЖНУЮ И ВНУТРЕННЮЮ СТЕНЫ

Свод правил [3] рекомендует расчет оснований производить по предельным деформациям от основного сочетания расчетных нагрузок с коэффициентом надежности по нагрузке f 1; по несущей

способности от основного сочетания нагрузок с коэффициентом надежности по нагрузке для постоянных нагрузок 1,1.

В жилых зданиях перекрытия этажей практически не могут быть одновременно загружены максимальной временной нагрузкой. Их неравномерное загружение учитывается введением понижающих коэффициентов п1, А1 [5]:

п1 |

0,4 |

А1 |

|

0,4 |

; |

А1 0,4 |

|

0,6 |

, |

(6) |

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

m |

|

|

1 |

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

АА1 |

|

|

где А, m – соответственно размер грузовой площади и число

перекрытий, передающих нагрузку на рассчитываемый фундамент,

А1 = 9 м2 .

Если основное сочетание нагрузок включает две и более временные нагрузки (на перекрытие и покрытие), то их расчетные значения необходимо умножить на коэффициент сочетаний , равный: 1=0,95 – для длительных нагрузок, 2=0,9 – для кратковременных.

Постоянные нормативные нагрузки от конструкций условно следует

принять (см. рис. 3) [9]: |

|

|

– покрытия qп, кН/м2, |

1,8 |

|

– |

чердачного перекрытия qч , кН/м2, |

3,8 |

– |

межэтажного перекрытия qм , кН/м2, |

3,6 |

– |

перегородок qпр , кН/м2, |

1 |

– |

железобетонного карниза на 1м стены qк, кН, |

2,5 |

– |

кирпичной кладки qкк , кН/м3, |

18 |

Временные нормативные нагрузки, кН/м2:

–на междуэтажные перекрытия qмп 1,50;

–на чердачное перекрытие qчп 0,75;

–на 1м2 горизонтальной проекции кровли от снега 0,70 S, где S,

кН/м2 |

– полное расчетное значение снеговой нагрузки на |

горизонтальную проекцию покрытия, зависящее от района строительства [5].

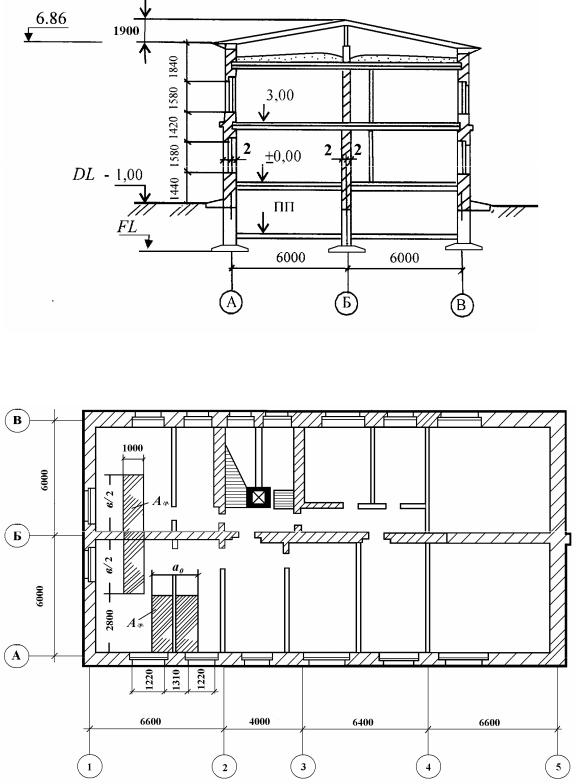

В методическом отношении определение нагрузок на фундаменты под наружную стену по оси А и внутреннюю по оси Б осуществляется в такой последовательности:

1. По оси А грузовая площадь принимается между осями оконных проемов (см.рис. 8): ААгр= aо·в/2, м2,

где ао – расстояние в осях оконных проемов, м; в – расстояние в свету между стенами по осям А–Б.

По оси Б грузовая площадь принимается на 1 погонный метр по длине внутренней стены здания: АБгр= 1·в, м2.

2. Суммируются нагрузки с учетом количества этажей т от:

покрытия: Рп = qп Агр;

чердачного перекрытия: Рч = qч Агр;

межэтажных перекрытий: Рм = qм ·Агр· m;

перегородок на этажах: Рпр = qпр ·Агр ·m;

карниза и стены выше чердачного перекрытия:

Рк = (qк +0,6 ·bн · qкк )·ао,

где bн – толщина наружной стены,

• кирпичной стены на длине ао, м, за вычетом оконных проемов:

Ркс =b h |

э |

a |

о |

1,93 m qкк |

, |

|

к |

|

|

|

|

||

где hэ =3,0 м – высота этажа, 1,93 – |

площадь остекления окон (1,580х х |

|||||

1,220), м2 ( см. рис.8, 9) |

|

|

|

|

|

|

Рис.8. Схема поперечного разреза здания до надстройки

|

Рис.9. Схема к определению нагрузок на фундаменты по осям А и Б: |

|

|

|

а0 – расстояние в осях оконных проёмов, м; в – расстояние в свету |

|

|

|

между стенами по осям А и Б |

|

|

3. Временные нагрузки, кН: |

|

||

|

от снега |

Рсн 0,7S Агр ; |

(7) |

|

|

S Sg , |

(8) |

Sg – расчетное значение веса снегового покрова на 1м2 горизонтальной поверхности земли, принимаемое в зависимости от

района строительства и снегового района по табл. 4* [5]; µ – коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке на покрытие, принимаемый в соответствии с пп. 5.3 – 5.6 СНиП 2.01.07 – 85* [5]:

• на чердачное перекрытие: Рчпвр = qчп ·Агр ;

на междуэтажные перекрытия с коэффициентом п1: Рмпвр=qмпАгр·m п1.

4. Определяются постоянные нормативные нагрузки на 1 погонный метр внутренней и наружной стен на уровне обреза фундамента:

nпн |

Рп |

; nпр |

nпн f , |

(9) |

|

||||

|

ао |

|

|

|

где Рп =Рп +Рч+Рм +Рпр +Рк +Ркс – сумма постоянных нагрузок.

5. Определяются временные нормативные нагрузки на 1 метр стены на уровне обреза фундамента:

nврн |

Рвр |

, |

(10) |

|

|||

|

ао |

|

|

где Рвр =Рсн +Рчпвр +Рмпвр – сумма временных нагрузок.

6. Определяются временные расчетные нагрузки на 1 метр стены на уровне обреза фундамента:

|

|

|

пврр (1,4Р cн 1,2Рчпвр |

1,2Рврмп )/ао . |

(11) |

||||||

7. Результаты вычислений сводятся в табл. 1. |

|

|

|

Таблица 1 |

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

Сводная таблица нагрузок |

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

Погонная нагрузка |

|

Погонная расчетная |

||||||

1 |

2 |

f |

от надфундаментной |

|

нагрузка от |

|

|

||||

|

|

|

части здания |

|

надфундаментной |

|

|||||

|

|

|

NII, кН |

|

|

части здания |

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

NI ,кН |

|

|

||

0,95 |

0,9 |

1,1 |

н |

|

н |

|

|

н |

|

р |

|

|

|

|

NII = n |

п+ 1 |

n вр |

|

NI = |

f n |

п+ 2 n |

вр |

|

где NII – погонная нагрузка от надфундаментной части здания, от основного сочетания нагрузок с коэффициентом надёжности по нагрузке f = 1,0; NI – то же с коэффициентом надёжности по нагрузке f

= 1,1.

3. ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ ФУНДАМЕНТОВ НА ГРУНТ ОСНОВАНИЯ

3.1. Определение коэффициента использования фундаментов

Коэффициенты использования фундаментов под наружные и

внутренние стены до и после усиления определяются по формуле |

|

К= р / R , |

(12) |

где p – давление фундамента на грунт основания, кПа, до и после надстройки зданий, R – расчетное сопротивление грунта основания, кПа.

р |

п |

фh' R= 1 + 2 b, |

(13) |

|

|||

|

b |

|

|

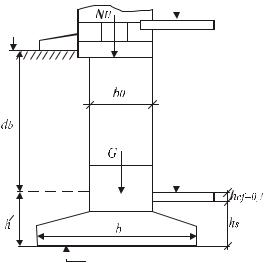

где п = NII + G, – погонная нагрузка от надфундаментной части здания на уровне пола подвала (рис.10); b – ширина подошвы фундамента, м; NII – погонная нагрузка от надфундаментной части здания на уровне обреза фундамента (см. табл. 1); G=dbb0γb – погонный вес фундаментной стены до уровня пола подвала, кН; h=hcf+hs расстояние от пола подвала до подошвы фундамента,м; γф – осредненный удельный вес бетона и грунта на уступах фундамента, 20 кН/м3; bo – ширина фундаментной стены, м; γb – удельный вес бетона, 24 кН/м3 .

Коэффициенты 1 и 2 определяются для ИГЭ 2 – несущего слоя грунта по формулам, следующим из формулы (1):

|

c1 c2 |

Mq |

|

|

Mq |

1db |

|

Mcс , |

(14) |

||

1 |

|

d1 II |

II |

||||||||

k |

|||||||||||

|

|

|

c1 c2 |

|

|

|

|

|

|||

|

|

2 |

|

M kz . |

|

|

(15) |

||||

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

k |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0,0 |

|

|

||

|

|

-1,0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ПП

FL

FL

Рис.10. Схема к определению погонной нагрузки от надфундаментной части здания на уровне подошвы

В случае,фундаментаесли в основании обнаружен слабый подстилающий слой грунта, необходимо также определить коэффициенты использования фундаментов на кровле этого ИГЭ.

Фундамент требует усиления, если К 1, о чем необходимо сделать вывод.

3.2. Проверка прочности подстилающего слоя грунта

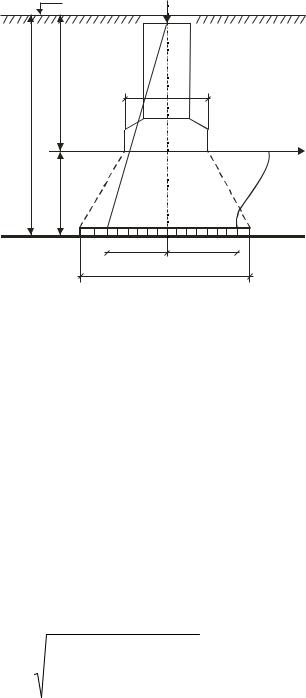

Для установления наличия в основании грунтов с расчетным сопротивлением меньшим, чем давление на несущий слой, необходимо выполнить проверку прочности подстилающего слоя. Такая проверка, согласно СНиП 2.02.01-83*, заключается в выполнении условия (рис.11)

zp + zg Rz , |

(16) |

где zp и zg – вертикальные напряжения на глубине z от подошвы фундамента соответственно дополнительное от нагруки на фундамент и от собственного веса грунта, кПа; Rz – расчетное сопротивление слабого подстилающего слоя грунта на глубине z,кПа, определяется по формуле (1) для условного фундамента шириной bz,м.

Входящие в формулу (16) выражения имеют вид

zp = (p- II’ dn)= po;

zg = IIi dz,

где – коэффициент изменения дополнительного напряжения по глубине основания, принимаемый по прил. 2 [4] в зависимости от относительной глубины, равной =2z/b; р – давление по подошве фундамента от расчетных нагрузок после усиления, кПа; II’ –удельный вес грунта в пределах глубины dп , кН/м3 ; ро – дополнительное давление по подошве фундамента сверх давления от собственного веса грунта на глубине dп , кПа; IIi – удельный вес i–го слоя грунта в пределах глубины dz , кН/м3.

Величину Rz определяют как для условного фундамента bz с учетом рассеивания напряжений в пределах слоя толщиной z по формуле (1). Для этого вначале вычисляют площадь условного фундамента по формуле

Az=NII / zp . |

(17) |

DL |

NII |

|

dn |

Zb |

|

|

|

|

dz |

p0 |

|

|

z |

|

|

|

|

z |

|

|

|

z |

|

zg |

zp |

|

|

bz |

|

Рис.11. Схема к проверке давления на |

|

|

подстилающий слой грунта |

|

|

Определив Az , м2, рассчитывают ширину условного ленточного фундамента по формуле bz = Az/1,0, м.

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЫ УСИЛЕНИЯ

Для определения требуемой ширины железобетонной фундаментной плиты усиления by необходимо предварительно задаться ее размерами: высоту плиты рекомендуется принять равной hn = 0,2 м, а длину Lп = 1,2 м (см. рис.12).

Требуемую ширину подошвы плиты усиления фундамента определяют по формуле

|

|

1 |

фh |

' 2 |

|

n |

1 |

фh |

' |

. |

(18) |

||||

bу |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

2 |

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|||||||

|

|

2 |

|

|

|

2 |

|

|

2 |

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

При этом необходимо иметь в виду, что значение характеристики1 следует уточнить в связи с изменением значения d1 – приведенной глубины заложения наружных и внутренних фундаментов от пола подвала. Проверкой правильности вычислений является выполнение условия

р |

п |

фh' 1 2bу. |

(19) |

|

|||

|

bу |

|

|

Затем назначают окончательную ширину фундаментной плиты bп. bу, принимая величину bп кратной 0,1 м.

Расстояние между фундаментными плитами усиления Сп назначается, исходя из условия (рис.12) [10]:

|

|

bп |

|

|

|

Сп |

|

|

(20) |

||

kd |

b |

y |

1 Lп , |

||

|

|

|

|

|

|

где kd – коэффициент, зависящий от грунтовых условий ( изменяется от 1,0 до 1,3). Определяется по табл. 5.4 [3], но не более значений, приведенных в табл. 5.5 [3].

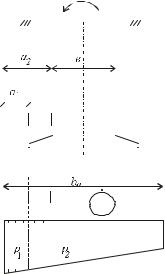

Рис.12. Схема к определению расстояния Сп между плитами усиления фундамента

Для фундаментов наружных стен здания ширину подошвы фундамента уточняют с учетом момента Му [10], возникающего от одностороннего давления грунта gr и внецентренного приложения нагрузки от перекрытия над подвалом Pn (рис.13):

|

|

|

q H2 |

d |

|

d |

d |

q |

d |

2 |

|

|

|

d |

|

|

|

|

|

(21) |

||||||

M |

|

|

1 n |

( |

|

)2[3( |

|

|

)2 15 |

|

20] |

2 |

|

|

|

(2 |

|

)2 0,5P e |

|

g |

e |

|

||||

|

120 |

|

|

|

|

8 |

|

|

Hn |

|

|

|||||||||||||||

|

y |

|

|

Hn |

|

Hn |

Hn |

|

|

|

|

n |

n |

r |

|

r |

|

|||||||||

где q1= d tg2(45о |

|

п |

) , |

q2=qtg2(45о |

п |

). |

|

|

|

|

|

|

(22) |

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

В формулах (21), (22) следует принимать: нагрузка q=10 кПа [3, п.12,6,1]; эксцентриситет приложения нагрузки от перекрытия над подвалом еп=0,14 м; Рп – нагрузка от перекрытия в пределах ширины фундаментной плиты, кН; d – расстояние от поверхности грунта до подошвы фундамента, м; Нп высота подвала, м; gr= d(b-bo)/2 – вес грунта обратной засыпки, кН; =0,95 I – удельный вес грунта обратной засыпки, кН/м3 ; еr =0,25(b+b0) – эксцентриситет приложения нагрузки от грунта обратной засыпки, м; п= 30о – угол внутреннего трения грунта обратной засыпки; b0 – ширина фундаментной стены, м .

Рис. 13. Схема к определению давления грунта на стену подвала

Максимальное давление под подошвой фундаментной плиты pmax не должно превышать расчетного сопротивления грунта основания R [8]:

|

|

|

п(L C |

n |

) |

|

|

h' |

|

6Му |

|

|

|

|

|

|

р |

max |

|

n |

|

|

ф |

|

|

1,2R 1,2R( |

1 |

|

2 |

)bу. |

(23) |

||

bnLn |

|

|

b2 |

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

n |

|

|

|

|

|

|

Если условие (23) не выполняется, то необходимо увеличить ширину фундаментной плиты усиления bn и повторить расчет (шаг уширения 0,1

м).

В случае, если в основании обнаружен слабый подстилающий слой грунта, необходимо также выполнить проверку, предусмотренную п.3.2, и принять ширину фундаментной плиты усиления bn с учетом выполнения условия (16).

5. РАСЧЕТ АРМИРОВАНИЯ ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ УСИЛЕНИЯ

5.1. Определение расчетных изгибающих моментов в сечениях фундаментов под наружную и внутреннюю стены

Расчет плиты усиленного фундамента наружной стены здания с подвалом проводится с учетом горизонтального давления грунта на основании п.12.4 [3]. Расчет фундаментов производят по двум сечениям, проходящим по грани плиты существующего фундамента 1-1 и по краю

фундаментной стены 2-2. Расчетные изгибающие моменты М1, М2 , кН м в сечениях фундамента по оси А при внецентренной нагрузке определяют по формуле (рис.14)

|

a2 |

L |

n |

2р |

max |

р |

|

a2 |

L |

n |

2р |

|

р |

|

|

|

||

M1 |

1 |

|

|

1 |

, |

M2 |

2 |

|

|

max |

|

2 |

|

, |

(24) |

|||

|

|

|

6 |

|

|

|

|

|

6 |

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

где а1 , а2 – вылет консоли фундаментной плиты соответственно в сечениях 1-1 и 2-2,м; рmax и рmin – реактивные давления грунта по подошве плиты, кПа; p1 , р2 – реактивное давление грунта по подошве плиты соответственно в сечениях 1-1 и 2-2, кПа; р1, р2 – определяют линейной интерполяцией между рmax и рmin .

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

np |

(L C |

n |

) |

|

|

h' |

6 Mу |

|

|

|

|

|

|

|

|

My |

|

|

|

|

|

|

рmax |

|

n |

|

|

ф |

|

. |

(25) |

|||

|

|

|

|

|

|

|

bnLn |

|

|

b 2 |

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

min |

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

п |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

C |

|

|

|

|

|

|

|

Расчетные изгибающие моменты М1 и |

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

М2, кН м, в сечениях фундамента по оси Б |

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

1 |

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

при центральной нагрузке определяют по |

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

формуле [3]: |

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

М1, = рр а12Ln / 2 |

, |

|

(26) |

||||||||||

|

1 |

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

A |

|

||||||||||||||||||

Pmax |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Pmin |

М2, = рр а22Ln / 2 |

, |

|

(27) |

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

где рр – среднее расчетное давление по |

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

подошве фундамента, кПа; |

|

|

||||||||

Рис.14. Схема к определению |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||

момента в сечениях плиты усиления |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||

я |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

np |

(L C |

n |

) |

фh', |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

рр |

|

|

n |

|

|

(28) |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

bnLn |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

где пр = NI + 1,1G – расчетная погонная нагрузка от надфундаментной |

||||||||||||||||||||||||

части здания на уровне пола подвала; |

NI – расчетная погонная нагрузка |

|||||||||||||||||||||||

от надфундаментной части здания на уровнеРисобреза.14. Схемафундамек определениюта (см. |

||||||||||||||||||||||||

табл. 1). |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

момента в сечениях плиты усиления |

|||||||||||

5.2. Расчет фундаментных плит усиления на изгиб