Exam / Obschaya_mikrobiologia_chast_1i_3

.pdf

ЧТО ТАКОЕ АНТИГЕН (АГ), ЕГО СВОЙСТВА И КАКИМ БЫВАЕТ?

АГ(белки, гликопроетины) - это любые вещества, в т.ч. содержащиеся в микроорганизмах и клетках, или выделяемые ими, которые несут признаки генетически чужеродной информации и при введении в организм вызывают различные формы иммунного ответа.

СВОЙСТВА:

•Чужеродность – по отношению к тому организму, в который попал

•Специфичность – отличием от других АГ структурными особенностями

•Антигенность – способность вызывать иммунный ответ в конкретном организме

•Иммуногенность – способность АГ формировать в организме иммунитет (иммунологич. память)

•Толлерогенность- способность вызывать развитие неотвечаемости или иммунной толерантности

•Высокая молекулярная масса (больше 10 кДА)

•Коллоидная природа (растворимость в жидкостях организма)

•Способность подвергаться метаболизированию в организме

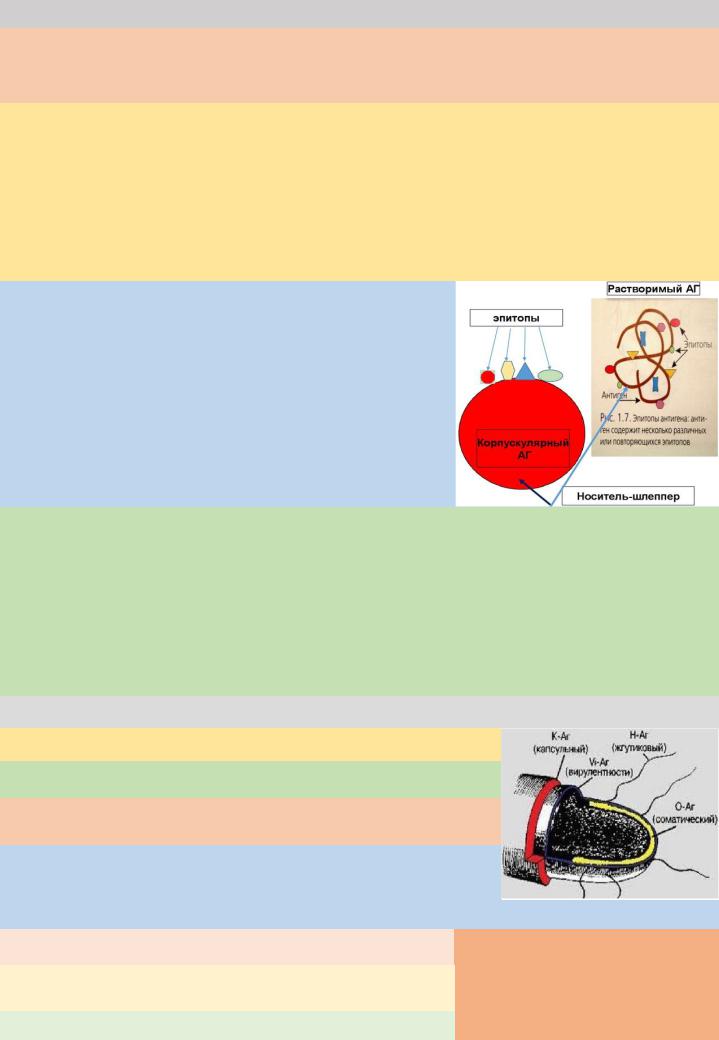

СТРОЕНИЕ АНТИГЕНА (АГ):

● ЭПИТОП – участок молекулы АГ из нескольких АК остатков, специфически взаимодействующий с АГсвязывающим центром (паратопом) антигенраспознающих рецепторов лимфоцитов или АТ.

(бывают линейными и конформационными)

● ШЛЕППЕР (высокомолекулярный носитель) – выполняет роль стабилизатора стереохимической структуры эпитопа в наиболее выгодном положении для соединения с рецепторной группой АТ.

АНТИГЕНЫ БЫВАЮТ:

●ПОЛНОЦЕННЫМИ - обладают и специфичностью, и иммуногенностью, обеспечивают запуск иммунного ответа и взаимодействие с продуктами иммунных реакций.

(белки, липопротеиды, гликопептиды, ЛПС)

●НЕПОЛНОЦЕННЫМИ (гаптены) - обладают только специфичностью, не способны вызывать иммунный ответ самостоятельно, но могут взаимодействовать готовыми АТ. (полисахариды, липиды, нуклеиновые кислоты (НК))

●ПОЛУГАПТЕНЫ – низкомолекулярные вещества и соединения, фактически готовые эпитопы.

●СУПЕРАНТИГЕНЫ – неспецифически взаимодействуют с рецепторами лимфоцитов и вызывают поликлональную активацию лимфоцитов

КЛАССИФИКАЦИЯ АНТИГЕНОВ БАКТЕРИАЛЬНОЙ КЛЕТКИ:

1.Жгутиковые Н-антигены (белок флагеллин)

2.Соматические О-антигены (связан с клеточной стенкой бактерий)

3.Капсульные (слизистого слоя) К-антигены

(часто маскируют О-антигены, располагаясь более поверхностно)

4. Оболочечные антигены:

1-я группа — Ј, В, Vi (полисахариды, нетоксичны, вызывают образование антител и обеспечивают диагностику заболеваний)

2-я группа - А, М (белковый и полисахаридный комплекс, токсичны, подавляют фагоцитоз)

5.Антигены бактериальных токсинов (секретируемые)

6.Протективные антигены (образуются при попадании в организм человека, обеспечивают инфекционный иммунитет)

7.Перекрестно реагирующие АГ (гетероантигены)

НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ, ДЛЯ:

●изготовления новых вакцин;

●совершенствования классификации МО;

●идентификации возбудителей

КТО ТАКИЕ АНТИТЕЛА (АТ), ИХ СВОЙСТВА И КЛАССЫ?

АНТИТЕЛА (АТ) – уникальные сывороточные белки – иммуноглобулины (гамма-глобулины), которые вырабатываются клетками лимфоидных органов в ответ на парентеральное поступление в организм антигена и способные с ним специфически взаимодействовать

СВОЙСТВА:

•Специфичность – способность взаимодействовать только с комплементарным АГ

•Валентность – количество антидетерпинант в молекуле АТ, как правило, биваленты, хотя существуют 4 и 10 валентные АТ

•Аффиность – прочность связи между детерминантами АГ и детерминантами АТ

•Авидность – характеризует прочность связи АГ с АТ в реакции АГ-АТ

СТРОЕНИЕ АНТИТЕЛА (АТ):

● 2 ИДЕНТИЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ Н-ЦЕПИ

(состоят из доменов VH, CH1, шарнира, CH2 и CH3)

● 2 ЛЁГКИХ L-ЦЕПИ (состоят из доменов VL и CL) Домены АТ – компактные структуры, скрепленные дисульфидной связью

Виды и функции доменов:

•VL-VH - связывание антигена

•CL-CH1 - нековалентное соединение L и H-цепей

•Шарнирная область - обеспечение подвижности Fab фрагмента, влияние на функциональное состояние Fc фрагмента, связь тяжелых цепей.

•CH2 - активация комплемента

•CH3 - цитотропная активность (фиксация на клеткахмишенях)

Fab-фрагмент - определяет АТ специфичность Ig, АГ-связывающий фрагмент.

Fc-фрагмент - определяет способность АТ проходить через плаценту, нейтрализовать вирусы, усиливать фагоцитоз, связывать комплемент, фиксироваться на клетках кожи (постоянный АК сост.)

ПЕРВИЧНЫЙ ИММУННЫЙ ОТВЕТ |

|

ВТОРИЧНЫЙ ИММУННЫЙ ОТВЕТ |

||

|

Возникает после первой встречи |

|

|

Возникает при повторном контакте с |

|

организма с данным АГ |

|

|

одним и тем же АГ спустя 2 – 3 недели |

|

Клеточные механизм: |

|

|

|

1. |

Биосинтез АТ начинается после |

|

|

Клеточные механизм: |

распознавания АГ и формирования |

|

1. |

Латентный период пределах нескольких |

|

клеток, которые способны |

|

часов |

||

синтезировать антитела к нему |

|

2. |

Кривая нарастания АТ имеет |

|

(через 3 – 5 дней) |

|

логарифмический характер |

||

2. |

Скорость синтеза АТ относит. мала |

|

3. |

Титры АТ достигают MAX значений |

3. |

Титры синтезируемых АТ НЕ |

|

4. |

Синтезируются сразу АТ - IgG. |

достигают MAX значений |

|

Вторичный иммунный ответ обусловлен |

||

4. |

Первыми синтезируются IgМ, затем |

|

формированием клеток иммунной памяти |

|

IgG. Позже всех появляются, но не во |

|

|

|

|

всех случаях, IgA и IgE. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

РАЗЛИЧАЮТСЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ ПРИЗНАКАМ:

●Продолжительность латентного периода

●Скорость нарастания титра АТ

●Общее количество синтезируемых АТ

●Последовательность синтеза иммуноглобулинов различных классов

ВАКЦИНА – иммунобиологический препарат, в основе которого находится специфический антиген и который предназначен для создания искусственного активного иммунитета.

ВАКЦИНЫ БЫВАЮТ:

1.ЖИВЫЕ (БЦЖ, коревая, сибиреязвенная, полиомиелитная и др.)

2.УБИТЫЕ (против кишечных инфекций, лептоспирозов, коклюша и др.)

3.ХИМИЧЕСКИЕ - в состав входят полные АГ

(химическая сорбированная брюшнотифозная)

По количеству входящих АГ делят на: МОНО-, ДИ-, ТРИ-, ПОЛИВАКЦИНЫ. КОМБИНИРОВАННЫЕ ВАКЦИНЫ - комплексные препараты из различных вакцин и анатоксинов.

ГИПЕРЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ НЕМЕДЛЕННОГО ТИПА

К реакциям ГЧНТ относят:

Сывороточную анафилаксию, сывороточную болезнь, сенную лихорадку, бронхиальную астму, крапивницу.

Состояние ↑ чувствительности к АГ возникает через 7-14 дней после его попадания в организм. Для его выявления вводят разрешающую дозу АГ (внутривенно или внутрикожно)

Особенности реакции анафилаксии:

1.Иммунологическая специфичность

2.Немедленность проявления

3.Опосредованность антителами

ВЫДЕЛЯЮТ 3 ФАЗЫ:

1.ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ:

взаимодействие АГ с АТ (в т.ч. IgE), фиксированным на клетках сенсибилизированного организма (тучных клетках и базофилах).

2.ПАТОХИМИЧЕСКАЯ: активация протеолитических ферментов, в результате действия которых из клеток высвобождаются биологически активные вещества – гистамин, серотонин, брадикинин, лейкотриены.

3.ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ:

результат действия биологически активных веществ на системы органов. У человека страдает ССС.

СИМПТОМЫ: гипотония, учащение мочеиспускания и дефекации, отек, лейкопения, тромбоцитопения, снижение титра комплемента, понижение свертываемости крови и температуры тела.

ГИПЕРЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ЗАМЕДЛЕННОГО ТИПА

Возникает при инфекционных болезнях (туберкулез, бруцеллез), гельминтозах, и выявляется с помощью кожных реакций (специф. диагностические пробы) Протекает с участием сенсибилизированных ЛФ, поэтому - патология клеточного иммунитета. Замедление реакции на АГ объясняется необходимостью более продолжительного времени для скопления лимфоцитарных клеток в зоне действия АГ.

Отличительные особенности ГЗТ:

1.Сроки развития – 6-72 часа

2.Эффекторы – Т-лимфоциты

3.в очаге воспаления преобладают моноциты и лимфоциты

4.НЕ может быть передан пассивно с помощью сыворотки

5.Проявляется только в отношении того АГ, который индуцировал ее развитие

ВЫДЕЛЯЮТ 3 ФАЗЫ:

1.ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ:

Сенсибилизация с образованием Т-клеток- памяти При повторном поступлении того же аллергена

Т-клетки памяти продуцируют цитокины (лимфокины), опосредующие воспалительный ответ.

2.ПАТОХИМИЧЕСКАЯ:

Стимулированные Т-лимфоциты синтезируют большое количество лимфокинов (цитокинов) — медиаторов ГЧЗТ. Они вовлекают в ответную реакцию на чужеродный АГ клетки других типов, таких, как моноциты/макрофаги, нейтрофилы.

3.ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ:

биологически активные вещества,

выделенные поврежденными или стимулированными клетками, определяют дальнейшее развитие аллергических реакций замедленного типа.

ИММУННЫЕ СЫВОРОТКИ – дефибринизированная плазма крови иммунизированных животных или человека, использующаяся в диагностических и лечебных целях.

БЫВАЮТ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ:

1.ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ – для их получения используют кроликов;

2.ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ сыворотки:

3.АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ (мл)

4.АНТИТОКСИЧЕСКИЕ (МЕ – количество сыворотки, нейтрализующее определенное количество доз токсина для животных определенного вида и веса).

5.ТИТР СЫВОРОТКИ – количество ее МЕ в 1 мл. Титрование проводят на животных и in vitro в реакциях флокуляции.

ЧТО ТАКОЕ СИСТЕМА КОМПЛЕМЕНТА И КАКОВЫ ЕЁ ФУНКЦИИ?

СИСТЕМА КОМПЛЕМЕНТА – сложный комплекс (26 белков) сыворотки крови, которые последовательно соединяются с комплексом АГ-АТ и необходимы для протекания иммунологических реакций.

ФУНКЦИИ КОМПЛЕМЕНТА:

1.Разрушение (лизис) клеток

2.Опсонизация чужеродных клеток

3.Стимуляция хемотаксиса (привлечение лейкоцитов в очаг воспаления)

4.Стимуляция фагоцитоза

5.Повышение сосудистой проницаемости

6.Индукция и контроль воспаления

7.Регуляция адаптивного иммунного ответа

ПУТИ АКТИВАЦИИ СИСТЕМЫ КОМПЛЕМЕНТА:

1.Классический - активация системы комплемента АТ, связанными с АГ (иммунными комплексами), агрегированными IgG или IgM.

2.Альтернативный - запускается при спонтанном расщеплении C3 или под влиянием C3-конвертаз, а также ряда сывороточных либо микробных протеаз.

3.Лектиновый - активация комплемента через лектин, связывающий маннозу.