- •Продолговатый мозг

- •Функции продолговатого мозга

- •Сенсорные функции продолговатого мозга

- •Проводниковая функция продолговатого мозга

- •Интегративная функция продолговатого мозга

- •Рефлекторные функции продолговатого мозга

- •Фиксация глаз

- •Сенсорные функции моста

- •Центры моста

- •Проведение сигналов и интегративные функции моста

- •Рефлексы, осуществляемые на уровне моста

- •Координация работы жевательных и других мышц

- •Тонус мышц

- •Продолговатый мозг

Тонус мышц

Тонус скелетных мышц Тонус – состояние длительного возбуждения, выражающееся в специфической деятельности данного органа, ткани, клетки . без развития утомления !!

Тонус скелетных мышц Тонус скелетных мышц задается активностью нервной системы, т.е. носит нервный, рефлекторный характер.

Продолговатый мозг

В продолговатом мозге расположены вестибулярные ядра, главным из которых является ядро Дейтерса и бульбарная часть ретикулярной формации (РФ). Эти отделы ЦНС получают информацию от вестибулярного аппарата и проприорецепторов мышц.

Роль этого отдела в регуляции тонуса мышц можно продемонстрировать в опыте с перерезкой ствола мозга между буграми четверохолмий. При этом перерезка отделяет продолговатый мозг от среднего и проходит ниже уровня красных ядер. Эта операция называется децеребрация, а состояние, которое при этом развивается - децеребрационная ригидность (рис.5).

Это состояние характеризуется резким усилением тонуса мышц-разгибателей. При этом животное (кошка) принимает характерную позу - голова запрокинута, конечности вытянуты, хвост изогнут. Если такое животное поставить так, чтобы лапы выполняли роль распорок, оно сможет “стоять”, так как тонус разгибателей настолько велик, что сгибания в суставах под действием силы тяжести не происходит. Тонкая регуляция позы отсутствует и при малейшем толчке животное падает.

Таким образом, мы видим, что усиление тонуса антигравитационных мышц (преимущественно мышц-разгибателей) обеспечивает противодействие гравитации. Однако антигравитационная поза еще не является состоянием устойчивого равновесия.

Основной причиной развития децеребрационной ригидности является преобладающее действие ядра Дейтерса на мотонейроны экстензорных мышц при отсутствии влияния красных ядер и вышележащих центров. Доказательством служит устранение ригидности после перерезки мозга ниже продолговатого мозга.

http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/029/75029/55463?p_page=7

Структуры ствола мозга обеспечивают более высокий уровень ре-

гуляции движений, относятся к структурам непосредственного действия. Их деятельность состоит не только в реализации программ действия, запускаемых высшими двигательными центрами. Для них характерны собственные сложные рефлексы координации тонуса разных

групп скелетных мышц. Тем самым структуры ствола мозга участвуют в

регуляции позы и разнообразных двигательных актов.

К стволовым центрам относятся: красное ядро, вестибулярное яд-

ро (ядро Дейтерса ), ядра ретикулярной формации моста и продолгова-

того мозга (рис. 38).

Ядра ствола мозга через проводниковые пути регулируют тонус

антагонистических групп мышц.

Красное ядро образует нисходящий руброспинальный тракт, ак-

тивирует альфа и гамма нейроны сгибателей, тормозит разгибатели.

Ядро Дейтерса образует вестибулоспинальный тракт, возбуждает

альфа и гамма нейроны разгибателей.

Ретикулярная формация моста активирует альфа и гамма нейро

ны разгибателей, тормозит сгибатели.

Ретикулярная формация моста активирует альфа и гамма нейро-

ны разгибателей, тормозит сгибатели.

Ретикулярная формация продолговатого мозга активирует альфа

и гамма мотонейроны сгибателей, тормозит разгибатели.

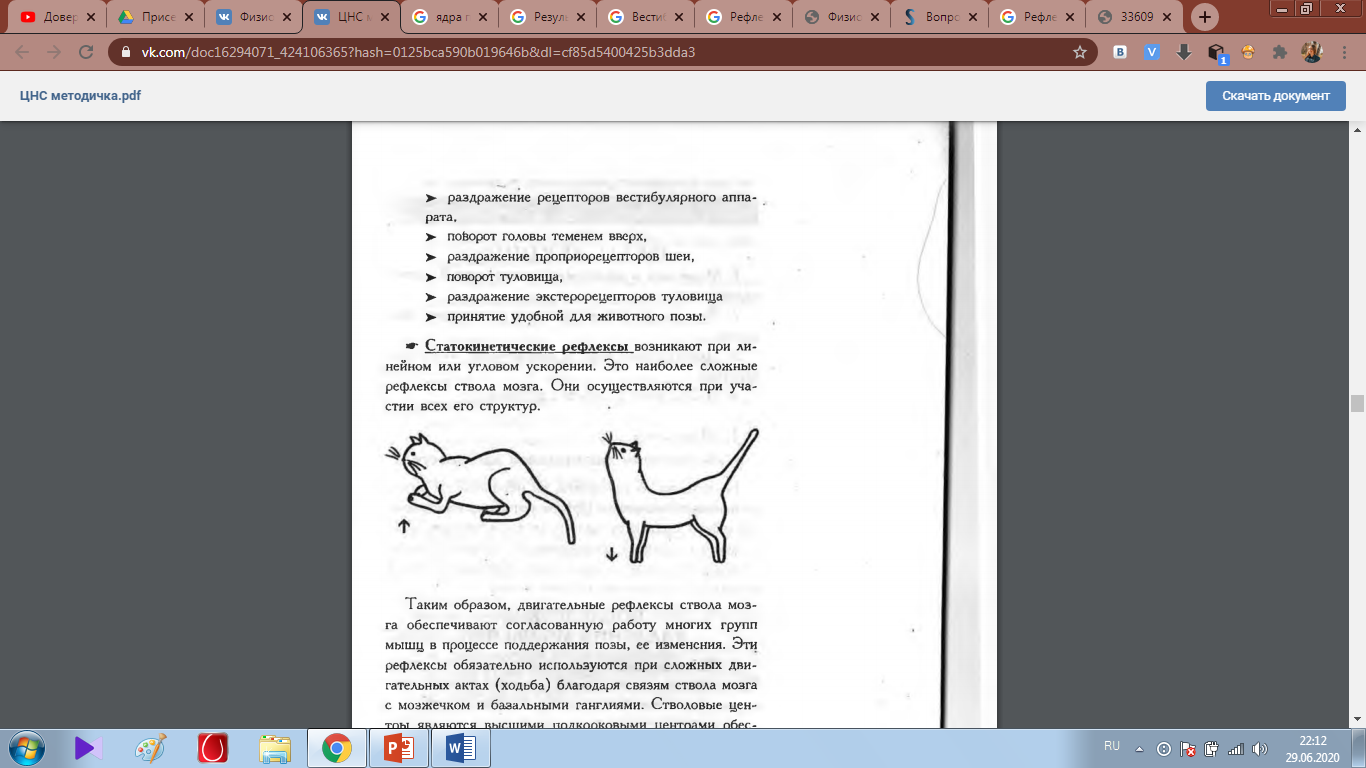

Децеребрационная ригидность демонстрирует роль стволовых

центров в регуляции тонуса и позы. Она возникает при перерезке ЦНС

ниже красного ядра. Состоит в увеличении тонуса разгибателей , что

проявляется в характерной позе животного.

Это явление объясняется преобладанием тонического влияния яд-

ра Дейтерса на мотонейроны разгибателей. Доказательством служит

устранение ригидности после перерезки ЦНС ниже продолговатого

мозга. В возникновении децеребрационной ригидности существенное

значение имеет гамма петля, так как деафферентация конечности устра-

няет еѐ.

Тонические рефлексы ствола мозга делятся на статические и

статокинетические; статические, в свою очередь, делятся на позното-

нические и установочные.

Познотонические рефлексы обеспечиваются, преимущественно,

бульбарным отделом. Связаны с определенным перераспределением то-

нуса сгибателей и разгибателей в процессе поддержания позы. Для

осуществления этой группы рефлексов важна афферентация от скелет-

ных мышц.

Установочные рефлексы замыкаются на уровне среднего мозга.

Они более сложные и состоят в динамическим перераспределении тону-

са мышц антагонистов в процессе принятия позы. Их осуществление

очень затруднено при отсутствии или нарушении афферентной импуль-

саци от рецепторов вестибулярного аппарата, проприорецепторов, экс-

терорецепторов кожи.

Последовательность цепных рефлекторных реакций установочно-

го рефлекса следующая: раздражение рецепторов вестибулярного аппа-

рата - поворот головы теменем вверх - раздражение проприорецепторов

шеи - поворот туловища - раздражение экстерорецепторов туловища -

принятие удобной для животного позы.

Статокинетические рефлексы возникают при линейном или уг-

ловом ускорении. Это наиболее сложные рефлексы ствола мозга. Они

осуществляются при участии всех его структур.

Таким образом, двигательные рефлексы ствола мозга обеспечи-

вают согласованную работу многих групп мышц в процессе поддержа-

ния позы, еѐ изменения. Эти рефлексы обязательно используются при

сложных двигательных актах ( ходьба ) благодаря связям ствола мозга с

мозжечком и базальными ганглиями. Стволовые центры являются

высшими подкорковыми центрами обеспечения непосредственного дей-

ствия. Сложные же двигательные акты связаны с реализацией программ

действия, заложенных на уровне высших двигательных центров.

Рефлекторная регуляция тонуса мышц тела, поддержания позы и организации движений

Эту функцию продолговатый мозг выполняет совместно с другими структурами ствола мозга.

Из рассмотрения хода нисходящих проводящих путей через продолговатый мозг видно, что все они, за исключением кортикоспинального пути, начинаются в ядрах ствола мозга. Эти пути закапчиваются главным образом на у-мотонейронах и интернейронах спинного мозга. Поскольку последние играют важную роль в координации деятельности моторных нейронов, то через интернейроны можно контролировать состояние мышц-синергистов, агонистов и антагонистов, оказывать на эти мышцы реципрокные воздействия, вовлекать в работу не только отдельные мышцы, но и их целые группы, что позволяет подключать к простым движениям дополнительные. Таким образом, через влияние моторных центров ствола мозга на активность моторных нейронов спинного мозга можно решать более сложные задачи чем, например, рефлекторная регуляция тонуса отдельных мышц, которая реализуется на уровне спинного мозга. Среди таких двигательных задач, которые решаются при участии моторных центров ствола мозга, важнейшими являются регуляция позы и поддержание равновесия тела, реализуемые через распределение тонуса мышц в различных мышечных группах.

Позные рефлексы используются для поддержания определенной позы тела и реализуются через регуляцию сокращений мышц ретикулоспинальным и вестибулоспинальным путями. Эта регуляция основана на осуществлении позных рефлексов, находящихся под контролем высших корковых уровней ЦНС.

Выпрямительные рефлексы способствуют восстановлению нарушенных положений головы и тела. В эти рефлексы вовлечены вестибулярный аппарат и рецепторы растяжения мышц шеи и механорецепторы кожи и других тканей тела. При этом восстановление равновесия тела, например при поскальзывании, осуществляется так быстро, что только спустя некоторое мгновение после осуществления позного рефлекса мы осознаем, что произошло и какие движения мы осуществляли.

Наиболее важными рецепторами, сигналы от которых используются для осуществления позных рефлексов, являются: вестибулорецепторы; проприорецепторы суставов между верхними шейными позвонками; зрение. В осуществлении этих рефлексов в норме принимают участие не только моторные центры ствола мозга, но и моторные нейроны многих сегментов спинного мозга (исполнители) и кора (контроль). Среди позных рефлексов выделяют лабиринтные и шейные.

Лабиринтные рефлексы обеспечивают прежде всего удерживание постоянного положения головы. Они могут быть тоническими или фазическими. Тонические — поддерживают позу в заданном положении в течение длительного времени посредством контроля за распределением тонуса в различных мышечных группах, фазические — поддерживают позу главным образом при нарушении равновесия, контролируя быстрые, преходящие изменения напряжения мышц.

Шейные рефлексы отвечают главным образом за изменение напряжения мышц конечностей, возникающее при изменении положения головы относительно тела. Рецепторами, сигналы которых необходимы для осуществления этих рефлексов, являются проприорецепторы двигательного аппарата шеи. Это мышечные веретена, механорецепторы суставов шейных позвонков. Шейные рефлексы исчезают после рассечения задних корешков верхних трехшейных сегментов спинного мозга. Центры этих рефлексов располагаются в продолговатом мозге. Их формируют главным образом мотонейроны, которые своими аксонами образуют ретикулоспинальный и вестибулоспинальный пути.

Поддержание позы наиболее эффективно реализуется при совместном функционировании шейных и лабиринтных рефлексов. При этом достигается не только поддержание положения головы относительно тела, но положение головы в пространстве и на этой основе — вертикальная позиция тела. Лабиринтные вестибулорецепторы могут информировать только о позиции головы в пространстве, в то время как рецепторы шеи информируют о позиции головы относительно тела. Рефлексы с лабиринтов и с рецепторов шеи могут быть реципрокными относительно друг друга.

Скорость реакции при осуществлении лабиринтных рефлексов может быть оценена по факту. Уже примерно через 75 мс после начала падения начинается координированное сокращение мышц. Еще до приземления запускается рефлекторная двигательная программа, направленная на восстановление положения тела.

В удержании тела в равновесии большое значение имеет связь моторных центров ствола мозга со структурами зрительной системы и, в частности, тектоспинальный путь. Характер лабиринтных рефлексов зависит от того, открыты или закрыты глаза. Точные пути влияния зрения на позные рефлексы пока неизвестны, но очевидно, что они выходят на вестибулоспинальный путь.

Тонические позные рефлексы возникают при повороте головы или воздействии на мышцы шеи. Рефлексы зарождаются с рецепторов вестибулярного аппарата и рецепторов растяжения мышц шеи. В осуществление позных тонических рефлексов вносит вклад зрительная система.

Угловое ускорение головы активирует сенсорный эпителий полукружных каналов и вызывает рефлекторное движение глаз, шеи и конечностей, которые направлены в другую сторону по отношению к направлению движения тела. Например, если голова поворачивается влево, то глаза будут рефлекторно поворачиваться на тог же угол вправо. Возникающий рефлекс будет помогать поддерживать стабильность зрительного поля. Движения обоих глаз являются при этом содружественными и поворачиваются в одном направлении и на одинаковый угол. Когда поворот головы превышает предельный угол поворота глаз, глаза быстро возвращаются влево и находят новый зрительный объект. Если голова продолжает поворачиваться влево, это будет сопровождаться медленным поворотом глаз вправо, за которым следует быстрый возврат глаз налево. Эти чередующиеся медленные и быстрые движения глаз названы нистагмом.

Стимулы, вызывающие вращение головы влево, будут так же вести к повышению тонуса и сокращению экстензорных (антигравитационных) мышц слева, приводя к повышению устойчивости к какой-либо тенденции падения влево в процессе вращения головы.

Тонические шейные рефлексы являются разновидностью позных рефлексов. Они инициируются при раздражении рецепторов мышечных веретен шейных мышц, которые содержат самую большую концентрацию мышечных веретен по сравнению с какими-либо другими мышцами тела. Топические шейные рефлексы противоположны тем, что возникают при раздражении вестибулярных рецепторов. В чистом виде они проявляются в отсутствие вестибулярных рефлексов, когда голова находится в нормальной позиции.

Защитные рефлексы

Рефлекс чихания проявляется форсированным выдохом воздуха через нос и рот в ответ на механическое или химическое раздражение рецепторов слизистой оболочки полости носа. Выделяют назальную и респираторную фазы рефлекса. Назальная фаза начинается при воздействии на сенсорные волокна обонятельного и решетчатого нервов. Афферентные сигналы от рецепторов слизистой полости носа передаются по афферентным волокнам решетчатого, обонятельного и (или) тройничного нерва к нейронам ядра этого нерва в спинном мозге, одиночному ядру и нейронам ретикулярной формации, совокупность которых составляет понятие центра чихания. Эфферентные сигналы передаются по каменистому и крылонёбному нервам к эпителию и кровеносным сосудам слизистой носа и вызывают усиление их секреции при раздражении рецепторов слизистой носа.

Респираторная фаза рефлекса чихания инициируется в момент, когда при поступлении в ядро центра чихания афферентных сигналов их становится достаточно для возбуждения критического числа инспираторных и экспираторных нейронов центра. Эфферентные нервные импульсы, посылаемые этими нейронами, поступают к нейронам ядра блуждающего нерва, нейронам инспираторного и затем экспираторного отделов дыхательного центра и от последних — к моторным нейронам передних рогов спинного мозга, иннервирующим диафрагмальную, межреберные и вспомогательные дыхательные мышцы.

Стимуляция мышц в ответ на раздражение слизистой полости носа вызывает глубокий вдох, закрытие входа в гортань и затем форсированный выдох через рот и нос и удаление слизи и раздражающих веществ.

Центр чихания локализован в продолговатом мозге на вентромедиальной границе нисходящего тракта и ядра (спинальное ядро) тройничного нерва и включает нейроны примыкающей ретикулярной формации и одиночного ядра.

Нарушения рефлекса чихания могут проявляться его избыточностью или угнетением. Последнее встречается при психических заболеваниях и опухолевых заболеваниях с распространением процесса на центр чихания.

Рвота — это рефлекторное удаление содержимого желудка и в тяжелых случаях — кишечника во внешнюю среду через пищевод и ротовую полость, осуществляемое при участии сложной нервно-рефлекторной цепи. Центральным звеном этой цепи является совокупность нейронов, из которых состоит центр рвоты, локализованный в дорсолатсральной ретикулярной формации продолговатого мозга. В состав центра рвоты включают хеморецепторную триггерную зону в области каудальной части дна IV желудочка, в которой отсутствует или ослаблен гематоэнцефалический барьер.

Активность нейронов центра рвоты зависит от притока к нему сигналов от сенсорных рецепторов периферии или от сигналов, поступающих из других структур нервной системы. Непосредственно к нейронам центра рвоты поступают афферентные сигналы от вкусовых рецепторов и от стенки глотки по волокнам VII, IX и X черепных нервов; из желудочно-кишечного тракта — по волокнам блуждающего и спланхниче- ского нервов. Кроме того, активность нейронов центра рвоты определяется поступлением сигналов из мозжечка, вестибулярных ядер, слюноотделительного ядра, сенсорных ядер тройничного нерва, сосудодвигательного и дыхательного центров. Вещества центрального действия, вызывающие рвоту при их введении в организм, обычно не оказывают прямого влияния на активность нейронов центра рвоты. Они стимулируют активность нейронов хеморецепторной зоны дна IV желудочка, а последние стимулируют активность нейронов центра рвоты.

Нейроны центра рвоты эфферентными путями связаны с моторными ядрами, контролирующими сокращение мышц, принимающих участие в осуществлении рвотного рефлекса.

Эфферентные сигналы от нейронов центра рвоты поступают непосредственно к нейронам ядер тройничного нерва, дорсального моторного ядра блуждающего нерва, нейронам дыхательного центра; непосредственно или через дорсолатеральную покрышку моста — к нейронам ядер лицевого, подъязычного нервов обоюдного ядра, мотонейронам передних рогов спинного мозга.

Таким образом, рвота может инициироваться действием лекарств, токсинов или специфических рвотных средств центрального действия через их влияние на нейроны хеморецеиторной зоны и притоком афферентных сигналов от вкусовых рецепторов и интерорецепторов желудочно-кишечного тракта, рецепторов вестибулярного аппарата, а также из различных отделов головного мозга.

Глотание состоит из трех фаз: ротовой, глоточно-гортанной и пищеводной. В ротовую фазу глотания осуществляется проталкивание пищевого комка, сформированного из измельченной и смоченной слюной пищи ко входу в глотку. Для этого необходимо инициировать сокращение мышц языка для проталкивания пищи, подтягивание мягкого нёба и закрытие входа в носоглотку, сокращение мышц гортани, опускание надгортанника и закрытие входа в гортань. Во время глоточно- гортанной фазы глотания пищевой комок необходимо протолкнуть в пищевод и предотвратить попадание пищи в гортань. Последнее достигается не только через удерживание закрытым входа в гортань, но и торможением вдоха. Пищеводная фаза обеспечивается волной сокращения и расслабления в верхних отделах пищевода поперечно-полосатой, а в нижних — гладкой мускулатуры и завершается проталкиванием пищевого комка в желудок.

Из краткого описания последовательности механических событий одиночного цикла глотания видно, что его успешное осуществление может быть достигнуто только при точно скоординированном сокращении и расслаблении многих мышц полости рта, глотки, гортани, пищевода и при координации процессов глотания и дыхания. Эта координация достигается совокупностью нейронов, формирующих центр глотания продолговатого мозга.

Центр глотания представлен в продолговатом мозге двумя областями: дорсальной — одиночное ядро и рассеянные вокруг него нейроны; вентральной — обоюдное ядро и рассеянные вокруг него нейроны. Состояние активности нейронов этих областей зависит от афферентного притока сенсорных сигналов рецепторов полости рта (корень языка, ротоглоточная область), поступающих по волокнам языко глоточного и блуждающего нервов. К нейронам центра глотания поступают также эфферентные сигналы с префронтальной коры головного мозга, лимбической системы, гипоталамуса, среднего мозга, моста по нисходящим к центру путям. Эти сигналы позволяют контролировать осуществление ротовой фазы глотания, которая подконтрольна сознанию. Глоточно-гортанная и пищеводная фазы являются рефлекторными и осуществляются автоматически как продолжение ротовой фазы.

Участие центров продолговатого мозга в организации и регуляции жизненно важных функций дыхания и кровообращения, регуляции других висцеральных функций рассматривается в темах посвященных физиологии дыхания, кровообращения, пищеварения и терморегуляции.