- •ПРЕДИСЛОВИЕ

- •1.1. Термины и определения. Общие сведения о сетях связи

- •1.1.1. Основные определения

- •1.1.2. Общие сведения о сетях связи

- •1.1.3. Типовые каналы передачи

- •1.1.4. Способы доставки сообщений

- •1.1.5. Топология сетей связи

- •1.1.6. Эталонная модель взаимодействия открытых систем

- •1.1.7. Краткие сведения о цифровых сетях интегрального обслуживания и об интеллектуальных сетях

- •1.2. Сигналы электросвязи

- •1.2.1. Единицы измерения параметров сигналов электросвязи

- •1.2.2. Аналоговые сигналы электросвязи

- •1.2.3. Цифровые сигналы электросвязи

- •1.2.4. Скорость передачи информации

- •1.2.5. Многомерные цифровые сигналы

- •2.1. Методы формирования и разделения многоканальных сигналов электросвязи

- •2.2. Методы многоканальной передачи сообщений

- •2.2.1. Метод частотного разделения каналов

- •2.2.2. Метод фазового разделения каналов

- •2.2.3. Метод временного разделения каналов

- •3. ДВУХСТОРОННЯЯ СВЯЗЬ

- •3.1. Двухсторонний телефонный канал

- •3.2. Многоканальные двухсторонние системы передачи

- •3.2.1. Однополосная четырехпроводная система связи

- •3.2.2. Двухполосная двухпроводная система связи

- •3.2.3. Однополосная двухпроводная система связи

- •3.3. Развязывающие устройства

- •3.3.1. Развязывающие устройства на трансформаторах

- •3.3.2. Развязывающие устройства на резисторах

- •3.4. Явление электрического эха

- •3.5. Групповое время замедления

- •3.6. Транзитные соединения и выделение каналов

- •4.1. Построение аналоговых систем передачи

- •4.1.2. Рабочие диапазоны частот аналоговых систем передачи с ЧРК

- •4.1.3. Линейный тракт аналоговых систем передачи

- •4.2. Преобразователи частоты

- •5.1. Равномерное квантование значений отсчетов по уровню

- •5.2. Импульсно-кодовая модуляция

- •5.2.1. Реализация ИКМ кодеков с линейной шкалой квантования

- •5.2.2. ИКМ кодеки с нелинейной шкалой квантования

- •5.5. Дельта-модуляция

- •5.6. Вокодеры

- •6. ЦИФРОВЫЕ СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ

- •6.1. Иерархия цифровых систем передачи

- •6.2. Группообразование в ЦСП PDH

- •6.2.1. Цикл передачи. Структура цикла первичного потока

- •6.2.2. Структурная схема оконечной станции первичной ЦСП

- •6.2.3. Временно́е объединение цифровых потоков

- •6.2.4. Циклы вторичного, третичного и четверичного потоков европейской иерархии ЦСП

- •6.2.5. Структурная схема оборудования временно́го группообразования

- •6.2.6. Организация каналов передачи дискретной информации

- •6.2.7. Организация каналов звукового вещания

- •6.3. Генераторное оборудование и системы синхронизации

- •6.3.1. Генераторное оборудование

- •6.3.2. Тактовая синхронизация. Выделитель тактовой частоты

- •6.3.3. Цикловая синхронизация

- •6.4. Цифровой линейный тракт

- •6.4.1. Структура цифрового линейного тракта

- •6.4.2. Коды цифровых сигналов в линии передачи

- •6.4.3. Регенерация цифрового сигнала

- •6.4.4. Требования к вероятности ошибки в линейном тракте

- •6.5. Транспортные сети синхронной цифровой иерархии (SDH)

- •6.5.1. Схема мультиплексирования в SDH

- •6.5.3. Мультиплексоры систем SDH

- •СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

- •АНГЛОЯЗЫЧНЫЕ АББРЕВИАТУРЫ

- •Список литературы

адаптации происходит мультиплексирование AUG в STM-N. Далее производится расчет контрольной суммы в соответствии с процедурой BIP-24 и заполняется заголовок мультиплексной секции MSON (функция завершения – MST (Multiplex Section Termination)). На стороне приема выполняются обратные операции: чтение заголовка MSON, контроль ошибок с помощью процедуры BIP-24, обработка указателя административного блока и выделение из AU-4 виртуального контейнера VC-4.

В слое регенерационной секции, который формально содержит только функцию завершения (RST – Regenerator Section Termination), также можно выделить функцию адаптации, под которой следует понимать скремблирование сигнала (за исключением первого ряда заголовка RSON), осуществляемое на передаче. А RST включает в себя расчет контрольной суммы в соответствии с процедурой BIP-8 и заполнение заголовка регенерационной секции RSON. Таким образом, заканчивается формирование сигнала STM-1. На приемной стороне выполняются обратные функции.

После слоя регенерационной секции следует слой секции физической среды (точка е на рис. 6.84), где под функциями адаптации и завершения, которые объединяются и называются физическим интерфейсом SDH (SPI – SDH Physical Interface), понимают согласование аппаратуры со средой передачи, контроль наличия сигналов на передаче и приеме, а также регенерацию линейного сигнала на стороне приема.

Помимо функций адаптации, завершения и соединения на рисунке показаны контрольные точки, которые ограничивают данные функции, являясь для них точками входа/выхода, и определяют, таким образом, интерфейсы функций (параметры входов/выходов). В зависимости от того на границе каких функций введена контрольная точка, различают: точки доступа – AP (Access Point), точки соединения – CP (Connection Point) и точки завершения соединения – TCP (Termination Connection Point).

6.5.3. Мультиплексоры систем SDH

Как уже было сказано выше, для построения сетей SDH используют два типа мультиплексоров: терминальный мультиплексор – TM и мультиплексор ввода/вывода – ADM. При этом структура каждого мульти-

384

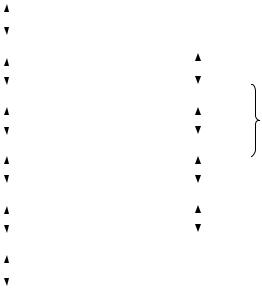

плексора определяется его конфигурацией, которая, в свою очередь, устанавливается в зависимости от того, какие функции должен выполнять данный мультиплексор. Для описания конфигурации мультиплексора, как TM, так и ADM, используют набор стандартных блоков, каждый из которых выполняет ряд функций, рассмотренных в предыдущем пункте. Так, вводят блок функции транспортного терминала (TTF – Transport Terminal Function), которая включает в себя функции MSA, MSP, MST и RST слоев мультиплексной и регенерационной секций, а также функцию SPI слоя секции физической среды (рис. 6.85, а).

VC-3, 4 |

|

|

|

|

|

|

|

VC-11, 12, 2, 3 |

|||

|

|

||||

|

|

||||

|

|

|

(VC-3, 4) |

||

MSA |

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

MSP |

|

LPT (HPT) |

LOA |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(HOA) |

|

|

|

|

|

|

MST |

|

LPA (HPA) |

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

RST |

|

PPI |

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

E11, 12, 2, 31 |

||

SPI |

|||||

|

|

|

(E32, 4) |

||

|

|

||||

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

STM-N |

|

|

|

|

|

а) |

|

б) |

|||

Рис. 6.85. Функциональные схемы:

а) блока функции транспортного терминала – TTF;

б) блока интерфейса тракта низкого (высокого) порядка – LOI (HOI)

Функции адаптации и завершения трактов высокого и низкого порядков (HPA, HPT и LPA, LPT соответственно) объединяются в функции сборки виртуальных контейнеров высокого и низкого порядка – HOA (Higher Order Assembler) и LOA (Lower Order Assembler) соответственно. При добавлении к HOA и LOA физического интерфейса PDH (PPI) образуются блоки интерфейсов трактов высокого и низкого порядков – HOI (Higher Order Interface) и LOI (Lower Order Interface), которые показаны на рис. 6.85, б.

385

Помимо перечисленных блоков, мультиплексор включает в себя блоки функций соединения трактов высокого и низкого порядков – HPC и LPC, а также блоки, обеспечивающие доступ к заголовкам (OHA – Over Head Access), управление оборудованием (SEMF – Synchronous Equipment Management Function) и передачу сообщений (MCF – Message Communications Function) от SEMF к TTF и обратно.

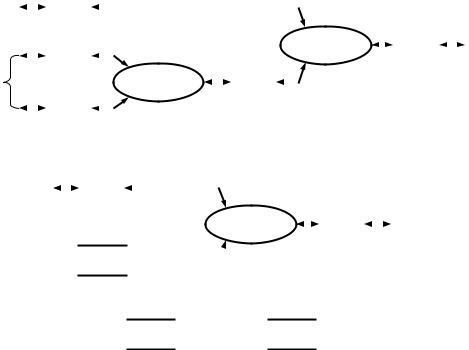

На основе рассмотренных блоков может быть построена функциональная схема мультиплексора с любой заданной конфигурацией. Так, терминальный мультиплексор, работающий в режиме оконечного мультиплексора и используемый в топологиях «точка – точка» или «звезда», содержит блоки LOI, HOI, LPC, HOA, HPC и TTF (рис. 6.86, а). Как следует из рисунка, данный мультиплексор позволяет организовать тракты как низкого, так и высокого порядка, т. е. на входы мультиплексора в качестве компонентных могут поступать электрические сигналы от E11 до E4. При этом на выходе мультиплексора будет присутствовать агрегатный поток STM-N, где N определяется количеством и скоростями компонентных сигналов.

E32, E4 |

|

|

|

HOI |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

STM-N |

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

HPC |

|

|

|

TTF |

|

||||||

|

|

|

|

LOI |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

E11, E12, |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

LPC |

|

|

|

HOA |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

E2, E31 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

LOI |

|

|

|

|

|

а) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

STM-M |

|

|

|

TTF |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

HPC |

|

|

|

|

|

TTF |

|

|

|

STM-N |

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

STM-M

TTF

TTF

б)

STM-N

TTF

TTF

TTF

TTF

STM-N

STM-N

в)

Рис. 6.86. Функциональные схемы мультиплексоров

386

Если мультиплексор выполняет функции концентратора, то он объединяет компонентные сигналы STM-M в агрегатный поток STM-N, где N ≥ M (рис. 6.86, б). Мультиплексирование осуществляется на уровне VC высокого порядка, а наличие функции HPC позволяет сформировать из нескольких частично заполненных потоков STM-M один поток того же уровня.

При использовании мультиплексора в качестве регенератора функция соединения HPC исключается, и функциональная схема регенератора содержит два блока TTF, соединенных между собой на уровне функций RST (рис. 6.86, в).

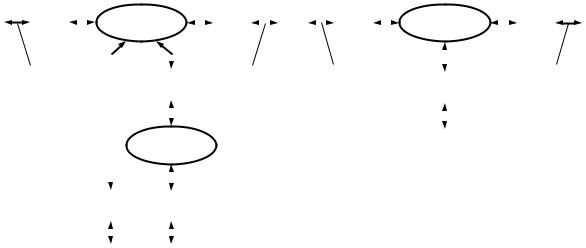

Аналогично схеме TM может быть построена и функциональная схема мультиплексора ADM, обеспечивающего ввод/вывод как потоков PDH, так и потоков SDH (рис. 6.87).

TTF |

|

|

|

HPC |

|

|

TTF |

|

|

|

|

|

TTF |

|

|

|

HPC |

|

|

TTF |

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

STM-N |

|

|

|

|

STM-N |

STM-N |

|

|

|

|

STM-N |

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

HOA |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

TTF |

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

LPC |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

STM-M |

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

HOI |

|

LOI |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

E3, E4 |

E1, E2, |

|||

|

|

|

E3 |

|

Рис. 6.87. Функциональные схемы мультиплексоров ввода/вывода

При реализации мультиплексоров, как правило, используется модульный принцип. Это позволяет с помощью набора стандартных модулей построить мультиплексор с заданной конфигурацией, которую при необходимости можно изменить путем замены лишь отдельных модулей.

Одним из основных узлов мультиплексора является коммутационный модуль, выполняющий функции соединения (HPC и LPC) и представляющий собой набор пространственных и пространственновременны́х переключателей, управляемых программно. К коммутаци-

387

онному модулю подключаются интерфейсные блоки или интерфейсные группы, содержащие по несколько блоков, часть из которых являются основными, а остальные резервными. Интерфейсные блоки делятся на блоки синхронных потоков и блоки сигналов доступа. Интерфейсные блоки синхронных потоков выполняют функции TTF, а также могут частично выполнять функции сборки виртуальных контейнеров высокого порядка (HOA). Блоки сигналов доступа реализуют функции интерфейсов трактов высокого и низкого порядков (HOI и LOI). Помимо перечисленных блоков каждый мультиплексор содержит генератор, блок вторичных источников питания, а также блоки управления и доступа к заголовкам.

Контрольные вопросы

1.Какова структура цикла первичной ЦСП?

2.Какие служебные сигналы и для чего передаются в цикле первичной ЦСП?

3.Каков механизм обнаружения ошибок при использовании процедуры CRC-4?

4.Каково назначение основных узлов индивидуального оборудования первичной ЦСП (рис. 6.8)?

5.Каково назначение основных узлов группового оборудования первичной ЦСП (рис. 6.8)?

6.Каким образом происходит объединение потоков в системах

сИКМ?

7.Что такое временные сдвиги и неоднородности?

8.В чем состоит метод согласования скоростей?

9.Какие виды согласования скоростей существуют?

10.Каким образом осуществляется передача на сторону приема информации о согласовании скоростей?

11.Какова структура цикла вторичной ЦСП?

12.Поясните назначение узлов в БАСпер и БАСпр (рис. 6.24).

13.Каковы структуры циклов передачи ЦСП высших ступеней иерархии?

14.Какие существуют методы асинхронного ввода дискретных сигналов?

388

15.Как организуются каналы звукового вещания?

16.Как строится генераторное оборудование ЦСП?

17.Какие виды синхронизации применяются в системах передачи

сИКМ?

18.Каким образом строится линейный тракт систем передачи с ИКМ?

19.Какие требования предъявляются к линейным сигналам?

20.В чем отличие формата RZ от формата NRZ?

21.Каковы алгоритмы кодирования AMI, HDB-3 и CMI?

22.Для чего необходима регенерация в цифровых системах передачи?

23.Какие требования предъявляются к вероятности ошибки в линейном тракте?

24.Что собой представляет синхронная цифровая иерархия?

25.Какова структура синхронного транспортного модуля?

26.Каковы области действия заголовков мультиплексной и регенерационной секций?

27.В чем отличие контейнера и виртуального контейнера?

28.Какие функции выполняет указатель?

29.Для чего в системах SDH используется цифровое выравнивание?

30.Какие виды цифрового выравнивания используются в системах

SDH?

31.Как происходит мультиплексирование потока E12 в STM-1?

32.Какие топологии используются для построения сетей SDH?

33.Что такое функции адаптации и завершения?

34.Какие типы мультиплексоров используются в системах SDH?

35.Как реализуются функции адаптации и завершения в мультиплексорах?

389