- •ПРЕДИСЛОВИЕ

- •1.1. Термины и определения. Общие сведения о сетях связи

- •1.1.1. Основные определения

- •1.1.2. Общие сведения о сетях связи

- •1.1.3. Типовые каналы передачи

- •1.1.4. Способы доставки сообщений

- •1.1.5. Топология сетей связи

- •1.1.6. Эталонная модель взаимодействия открытых систем

- •1.1.7. Краткие сведения о цифровых сетях интегрального обслуживания и об интеллектуальных сетях

- •1.2. Сигналы электросвязи

- •1.2.1. Единицы измерения параметров сигналов электросвязи

- •1.2.2. Аналоговые сигналы электросвязи

- •1.2.3. Цифровые сигналы электросвязи

- •1.2.4. Скорость передачи информации

- •1.2.5. Многомерные цифровые сигналы

- •2.1. Методы формирования и разделения многоканальных сигналов электросвязи

- •2.2. Методы многоканальной передачи сообщений

- •2.2.1. Метод частотного разделения каналов

- •2.2.2. Метод фазового разделения каналов

- •2.2.3. Метод временного разделения каналов

- •3. ДВУХСТОРОННЯЯ СВЯЗЬ

- •3.1. Двухсторонний телефонный канал

- •3.2. Многоканальные двухсторонние системы передачи

- •3.2.1. Однополосная четырехпроводная система связи

- •3.2.2. Двухполосная двухпроводная система связи

- •3.2.3. Однополосная двухпроводная система связи

- •3.3. Развязывающие устройства

- •3.3.1. Развязывающие устройства на трансформаторах

- •3.3.2. Развязывающие устройства на резисторах

- •3.4. Явление электрического эха

- •3.5. Групповое время замедления

- •3.6. Транзитные соединения и выделение каналов

- •4.1. Построение аналоговых систем передачи

- •4.1.2. Рабочие диапазоны частот аналоговых систем передачи с ЧРК

- •4.1.3. Линейный тракт аналоговых систем передачи

- •4.2. Преобразователи частоты

- •5.1. Равномерное квантование значений отсчетов по уровню

- •5.2. Импульсно-кодовая модуляция

- •5.2.1. Реализация ИКМ кодеков с линейной шкалой квантования

- •5.2.2. ИКМ кодеки с нелинейной шкалой квантования

- •5.5. Дельта-модуляция

- •5.6. Вокодеры

- •6. ЦИФРОВЫЕ СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ

- •6.1. Иерархия цифровых систем передачи

- •6.2. Группообразование в ЦСП PDH

- •6.2.1. Цикл передачи. Структура цикла первичного потока

- •6.2.2. Структурная схема оконечной станции первичной ЦСП

- •6.2.3. Временно́е объединение цифровых потоков

- •6.2.4. Циклы вторичного, третичного и четверичного потоков европейской иерархии ЦСП

- •6.2.5. Структурная схема оборудования временно́го группообразования

- •6.2.6. Организация каналов передачи дискретной информации

- •6.2.7. Организация каналов звукового вещания

- •6.3. Генераторное оборудование и системы синхронизации

- •6.3.1. Генераторное оборудование

- •6.3.2. Тактовая синхронизация. Выделитель тактовой частоты

- •6.3.3. Цикловая синхронизация

- •6.4. Цифровой линейный тракт

- •6.4.1. Структура цифрового линейного тракта

- •6.4.2. Коды цифровых сигналов в линии передачи

- •6.4.3. Регенерация цифрового сигнала

- •6.4.4. Требования к вероятности ошибки в линейном тракте

- •6.5. Транспортные сети синхронной цифровой иерархии (SDH)

- •6.5.1. Схема мультиплексирования в SDH

- •6.5.3. Мультиплексоры систем SDH

- •СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

- •АНГЛОЯЗЫЧНЫЕ АББРЕВИАТУРЫ

- •Список литературы

импульсов АИМ-сигнала на выходе декодера, а также к потере или повторению передаваемых символов, т. е. к «проскальзываниям», что в свою очередь нарушает циклическую структуру сигнала и может вызвать срыв цикловой и сверхцикловой синхронизации.

6.3.3. Цикловая синхронизация

Как уже было сказано выше, сигнал цикловой (сверхцикловой) синхронизации позволяет обнаружить на стороне приема начало цикла (сверхцикла), обеспечивая тем самым условия для правильного разделения группового сигнала на канальные (или агрегатного потока на компонентные). Цикловой синхросигнал представляет собой фиксированную кодовую комбинацию и может быть как сосредоточенным, так и распределенным. Отличительными особенностями сигнала цикловой синхронизации, позволяющими приемнику синхросигнала отличить его от информационных кодовых групп с таким же числом разрядов, являются его постоянные структура и частота следования. Так, например, в первичной ЦСП в качестве циклового синхросигнала используется комбинация вида 0011011, которая передается один раз в два цикла, т. е. с частотой 4 кГц.

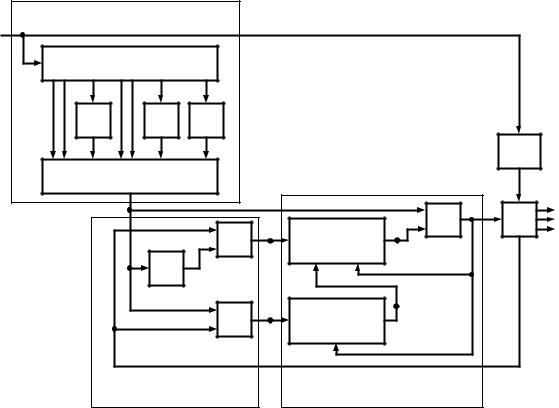

Система цикловой синхронизации включает в себя передатчик и приемник синхросигнала. Передатчик обеспечивает формирование соответствующей синхросигналу кодовой комбинации, которая с помощью устройства объединения (или формирователя группового сигнала) размещается на соответствующих позициях в цикле. В приемнике осуществляется опознавание синхросигнала и установка генераторного оборудования приема (ГОпр) в исходное состояние (рис. 6.37 и рис. 6.38).

Приемник, структурная схема которого приведена на рис. 6.41, содержит опознаватель синхросигнала, анализатор синхронизма и решающее устройство. Опознаватель синхросигнала служит для обнаружения в групповом цифровом потоке кодовых комбинаций, совпадающих по виду с синхросигналом. В состав опознавателя входят регистр сдвига и дешифратор, который реализуют с помощью логических элементов НЕ и И (на рис. 6.41 показан опознаватель комбинации 0011011). На выходе элемента И (точка а на рис. 6.41) формируется логическая

302

«1» только в том случае, если на выходах регистра сдвига присутствует |

|||||||

кодовая комбинация заданной структуры. Таким образом, появление |

|||||||

логической «1» на выходе опознавателя соответствует обнаружению |

|||||||

комбинации, совпадающей по виду с синхросигналом. |

|

||||||

Опознаватель |

|

|

|

|

|

|

|

Регистр сдвига |

|

|

|

|

|

|

|

НЕ |

НЕ |

НЕ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ВТЧ |

|

И |

|

|

|

|

|

|

|

а |

И1 |

в |

Накопитель |

д |

И3 ж |

ГО |

|

НЕ |

|

|

по выходу |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

б |

|

И2 |

г |

Накопитель |

|

е |

|

|

|

по входу |

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

||

Анализатор |

|

|

Решающее устройство |

|

|||

Рис. 6.41. Структурная схема приемника циклового синхросигнала |

|||||||

С выхода опознавателя сигнал поступает на анализатор синхронизма, состоящий из логических элементов И1, И2 и НЕ. На вторые входы элементов И1 и И2 (точка б на рис. 6.41) от генераторного оборудования приема (ГОпр) подаются импульсы с частотой, равной частоте следования циклового синхросигнала. Если сигнал обнаружения синхрогруппы («1») с выхода опознавателя и импульс («1») от ГОпр (точки а и б на рис. 6.41) приходят одновременно, то на выходе элемента И1 (точка в на рис. 6.41) сохраняется логический «0», а на выходе И2 (точка г на рис. 6.41) появляется логическая «1» (импульс, пришедший от ГОпр), поступающая затем на накопитель по входу в синхронизм. Накопитель представляет собой счетчик, который фиксирует таким образом число совпадений временны́х

303

положений импульсов («1») с выхода опознавателя и от ГОпр. При поступлении на вход накопителя s последовательных импульсов (обычно s = 2 −3), накопитель оказывается заполненным, и на его выходе (точка е на рис. 6.41) формируется импульс «сброса» накопителя по выходу из синхронизма в нулевое состояние. Данный режим работы ЦСП, когда накопитель по входу в синхронизм заполнен, а накопитель по выходу из синхронизма «сбрасывается» в нулевое состояние, т. е. на его выходе присутствует логический «0», что соответствует нахождению системы передачи в состоянии синхронизма.

Следует заметить, что в информационном сигнале, из-за его случайного характера, могут формироваться ложные синхрогруппы, при поступлении которых на вход опознавателя, на выходе последнего будут появляться «1». Однако в момент прихода ложной синхрогруппы импульс от ГОпр отсутствует, а поэтому на выходах И1 и И2 будет логический «0», и режим работы приемника синхросигнала изменяться при этом не будет.

При искажении синхросигнала или при потере синхронизма опознаватель не обнаруживает синхрогруппу, а следовательно, в момент прихода импульса от генераторного оборудования (ГОпр) на выходе опознавателя присутствует логический «0». Тогда на выходе элемента И2 (точка г на рис. 6.41) сохраняется «0», а на выходе И1 (точка в на рис. 6.41) появляется «1» (импульс, пришедший от ГОпр), которая поступает на накопитель по выходу из синхронизма. Накопитель по выходу так же, как и накопитель по входу, представляет собой счетчик, но который фиксирует число случаев отсутствия синхросигнала в момент прихода импульса от ГОпр. Емкость r накопителя по выходу, обычно, выбирается в диапазоне от четырех до шести, что обеспечивает устойчивость работы системы синхронизации. Если искажения синхросигнала являются кратковременными (а такие искажения, как правило, возникают из-за воздействия помех, либо при срыве синхронизации в системах более высокого порядка) то накопитель по выходу из синхронизма заполниться не успевает. В результате срыва синхронизации не происходит, а при появлении первой же неискаженной синхрогруппы осуществляется «сброс» накопителя по выходу в исходное состояние.

304

Если отсутствие синхросигнала в момент прихода импульса от ГОпр наблюдается r раз подряд, то накопитель по выходу заполняется, и на его выходе (точка д на рис. 6.41) формируется логическая «1», которая поступает на элемент И3. Данное состояние соответствует срыву синхронизации и переходу приемника в режим поиска синхросигнала. При этом первая же пришедшая комбинация, совпадающая по виду с синхрогруппой, вызовет появление на выходе опознавателя логической «1», которая пройдет через элемент И3 (точка ж на рис. 6.41) и «сбросит» генераторное оборудование (ГОпр) и накопитель по входу в начальное состояние. Кроме того, этим же импульсом («1») с выхода И3 накопитель по выходу будет установлен в состояние, предшествующее заполнению, т. е. в состояние r-1. Далее осуществляется проверка обнаруженного синхросигнала на истинность.

Если данная синхрогруппа является ложной, то вероятность ее появления s раз подряд в моменты прихода импульсов от ГОпр мала, а следовательно, накопитель по входу в синхронизм заполниться не успеет. Тогда первый же импульс от ГОпр, при отсутствии в данный момент синхросигнала, поступит на накопитель по выходу, в результате чего, накопитель снова заполнится, т. е. будет установлен в состояние r, и рассмотренный выше процесс «сброса» ГОпр и поиска синхросигнала повторится. Данная процедура поиска синхросигнала будет продолжаться до тех пор, пока не будет найдена истинная синхрогруппа.

При обнаружении истинного синхросигнала начнется заполнение накопителя по входу в синхронизм. После того, как с выхода И2 на накопитель по входу поступит s импульсов («1») подряд, накопитель окажется заполненным, и произойдет «сброс» накопителя по выходу в нулевое состояние. Таким образом, режим синхронизма будет восстановлен.

Как следует из рассмотренного выше алгоритма работы системы цикловой синхронизации, приемник синхросигнала обладает инерционностью, обусловленной наличием накопителей, емкость которых превышает единицу. При этом инерционность выполняет как положительную функцию, так и отрицательную. Так накопитель по выходу из синхронизма, имеющий емкость r >1, позволяет повысить устойчивость

305

работы системы синхронизации, т. е. делает ее невосприимчивой к кратковременным искажениям синхросигнала, а накопитель по входу, емкость которого s также превышает единицу, обеспечивает защиту от состояния ложного синхронизма. Соответственно, в данном случае, инерционность играет положительную роль.

Однако инерционность приемника приводит к увеличению времени восстановления синхронизма, что является существенным недостатком. Увеличение времени восстановления синхронизма объясняется тем, что срыв синхронизации фиксируется лишь после заполнения накопителя по выходу, а восстановление синхронизма – только после заполнения накопителя по входу. Следовательно, чем больше емкость накопителей, тем больше время восстановления синхронизма. В свою очередь, время восстановления синхронизма является строго ограниченным и не должно превышать нескольких миллисекунд. Это ограничение определяется, главным образом, максимально допустимым временем нарушения работы системы СУВ, при котором может произойти разъединение абонентов приборами АТС. Таким образом, требования, предъявляемые к системе цикловой синхронизации с точки зрения ее инерционности, являются противоречивыми, поскольку емкости накопителей должны быть, с одной стороны, как можно меньше, чтобы время восстановления синхронизма удовлетворяло нормам, а с другой стороны – как можно больше, чтобы обеспечить устойчивость работы системы синхронизации.

Противоречивость требований становится еще более наглядной, если ЦСП содержит несколько ступеней группообразования, т. е. представляет собой систему передачи n-го порядка. В данном случае необходимо чтобы время восстановления синхронизма на n-й ступени было бы меньше времени заполнения накопителя по выходу на (n-1)-й ступени. Это позволит обеспечить такой режим работы, когда при срыве синхронизации на n-й ступени, восстановление синхронизма будет происходить быстрее, чем аналогичный сбой синхронизации возникнет на (n-1)-й ступени. Выполнить подобное требование можно путем увеличения инерционности системы синхронизации на (n-1)-й ступени. Однако это увеличение приведет к росту времени восстановления синхронизма на данной ступени, что, в свою очередь, потребует

306

соответствующего увеличения инерционности в системах более низкого порядка ((n-2) и т. д.), а в результате еще больше возрастет время восстановления синхронизма в этих системах.

В соответствии с вышесказанным, в качестве основных параметров системы цикловой синхронизации используют среднее время удержания синхронизма ТУД, и среднее время восстановления синхронизма ТВ.

Под временем удержания синхронизма ТУД понимают среднее время, в течение которого, при заданной вероятности искажения синхрогруппы, происходит заполнение накопителя по выходу из синхронизма. Если емкость накопителя по выходу r =1, и вероятность искажения синхрогруппы равна p , то для обнаружения искаженного синхросигнала, а соответственно, и для заполнения накопителя по выходу, необходимо проверить 1 p циклов. Иными словами, при

p циклов. Иными словами, при

r =1 время удержания синхронизма составит TУД = 1p TЦС, где TЦС – пе-

риод следования циклового синхросигнала. Если r = 2, то заполнение накопителя по выходу будет происходить только при обнаружении двух последовательных искаженных синхрогрупп. Тогда среднее время

удержания будет равно T |

|

= |

|

1 |

+ |

1 |

T |

. В общем случае, когда r = n, |

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

УД |

|

p |

p2 |

|

ЦС |

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

T |

= |

1 |

+ |

1 |

+ |

1 |

+ + |

1 |

|

T |

|

. Поскольку данное выражение пред- |

|||||||||

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||

УД |

|

p |

p2 |

|

p3 |

pn |

ЦС |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

ставляет собой сумму n членов геометрической прогрессии, то |

|||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

T |

= |

|

|

1 |

|

1 |

−1 T . |

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

УД |

|

|

|

|

|

|

pn |

|

ЦС |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1− p |

|

|

||||||

Синхросигнал оказывается искаженным, если хотя бы один символ в синхрогруппе принят с ошибкой. Тогда, полагая, что b – число символов в синхросигнале, а pОШ – вероятность появления ошибки в тракте, вероятность искажения синхрогруппы можно определить следующим образом p =1− (1− pОШ)b . Анализ полученных выражений показывает, что с увеличением емкости r накопителя по выходу время удержания синхронизма TУД возрастает, а при увеличении числа сим-

волов b в синхросигнале и/или повышении вероятности ошибки в тракте pОШ , ТУД уменьшается.

307

Время восстановления синхронизма TВ включает в себя время заполнения накопителя по выходу из синхронизма TН.ВЫХ , время поиска синхросигнала TП.ЦС и время заполнения накопителя по входу в синхронизм TН.ВХ

TВ =TН.ВЫХ + TП.ЦС + TН.ВХ .

Для определения времени заполнения накопителя по выходу TН.ВЫХ можно использовать то же выражение, что и для TУД

T |

= |

|

|

1 |

|

1 |

−1 T |

, |

|

|

|

|

|

|

|||||

Н.ВЫХ |

|

1 |

|

pr |

|

ЦС |

|||

|

|

− p |

|

|

|

||||

где r – емкость накопителя по выходу.

При этом предполагается, что в системе передачи произошел срыв синхронизации, поэтому вероятность p представляет собой вероятность появления логической «1» на входе накопителя по выходу (точка в на рис. 6.41), т. е. вероятность отсутствия синхросигнала в момент прихода импульса от ГОпр. Полагая, что появление «1» и «0» в цифровом потоке равновероятно, а число символов в синхросигнале равно b , вероятность p найдем следующим образом p =1 − (1/ 2)b .

Среднее время поиска синхросигнала TП.ЦС представляет собой

время, необходимое для обнаружения синхросигнала и проверки его на истинность. Следует заметить, что при расчете данного параметра учитывают не только число символов в цикле и синхрогруппе, но и структуру синхрогруппы. Это объясняется тем, что кодовые комбинации различной структуры способны по-разному группироваться в цифровом потоке, образуя, при этом, ложные синхрогруппы. Так, если в качестве синхросигнала использовать кодовую комбинацию, состоящую, например, только из единиц (111...1), то при смещении на один разряд такая же комбинация будет появляться с вероятностью 1 2 (предполагается, что появление «0» и «1» равновероятно). В случае, когда используется кодовое слово вида, например, 0111...1 длиной b символов, то следующая такая же комбинация может возникнуть лишь при смещении не менее чем на b символов, а вероятность такого события равна (1

2 (предполагается, что появление «0» и «1» равновероятно). В случае, когда используется кодовое слово вида, например, 0111...1 длиной b символов, то следующая такая же комбинация может возникнуть лишь при смещении не менее чем на b символов, а вероятность такого события равна (1 2)b .

2)b .

308

Для описания свойств различных кодовых комбинаций вводится понятие критических точек, в соответствии с которым кодовая комбинация имеет критические точки, если при сдвиге этой комбинации на n ≤ b разрядов может появиться точно такая же комбинация. В соответствии с данным определением комбинация 0111...1 имеет одну критическую точку, а комбинация 111...1 – b критических точек.

На практике, как правило, в качестве синхросигнала используют комбинации с одной критической точкой (см. структуру сигналов ЦС на рис. 6.18–6.23), поэтому рассмотрим этот вариант более подробно.

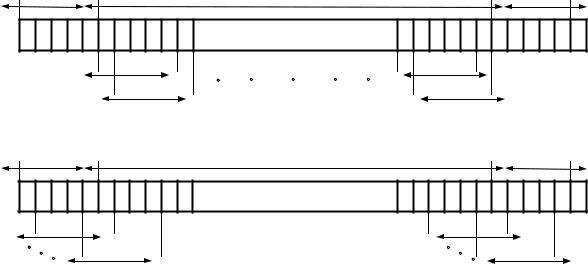

Пусть a – число информационных символов в цикле, а b – число символов в синхросигнале, причем синхросигнал имеет одну критическую точку. Поиск синхрогруппы может осуществляться как в зоне случайного информационного сигнала, так и в зоне синхросигнала. Зона случайного сигнала включает в себя импульсных позиций в цикле, с которых могут начинаться кодовые комбинации длины b , формирующиеся без участия символов синхрогруппы (рис. 6.42, а), а зона синхросигнала содержит 2(b −1) импульсных позиций, с которых могут начинаться кодовые группы длины b , формирующиеся с участием символов синхросигнала (рис. 6.42, б).

b символов |

a символов |

b символов |

ЦС |

ЦС |

|

b |

b |

|

b |

b |

|

а) |

|

b символов |

a символов |

b символов |

ЦС |

ЦС |

b |

b |

b |

b |

|

б) |

Рис. 6.42. К понятию зоны случайного сигнала и зоны синхросигнала

309

При поиске синхрогруппы в зоне случайного сигнала, комбинация, совпадающая по виду с синхрогруппой, может появиться, начиная с любой из a −b +1 позиций, а поэтому среднее время до поступления

данной комбинации составит |

a −b +1T |

. После обнаружения синхро- |

|

a +b ЦС |

|

группы осуществляется проверка ее на истинность (в данном случае полагаем, что найденная синхрогруппа ложная). Пусть p = (1 2)b – вероятность имитации синхрогруппы случайным цифровым сигналом, тогда число циклов, которые необходимо проверить, прежде чем будет обнаружено несоответствие синхросигналу, составит

2)b – вероятность имитации синхрогруппы случайным цифровым сигналом, тогда число циклов, которые необходимо проверить, прежде чем будет обнаружено несоответствие синхросигналу, составит

1p(1− p) + 2 p2 (1− p) +3p3(1− p) + = p(1− p)(1+ 2 p +3p2 + ) = |

|

|||||||||

= p(1− p) |

(1 + p + p2 + ) |

+ p(1+ p + p2 + ) + p |

2 (1+ p + p2 + ) + |

= |

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

= p(1− p)(1 + p + p2 + )(1 + p + p2 + ) = p(1− p)(1+ p + p2 + )2 = |

|

|||||||||

= p(1− p) |

1 |

= |

|

p |

= |

|

1 |

. |

|

|

(1− p)2 |

1− p |

|

2b −1 |

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

||||

Исходя из этого, среднее время, необходимое для проверки син-

хрогруппы на истинность, будет равно a −bb +1TЦС (здесь стоит еще раз

2 −1

обратить внимание на то, что проверяемая синхрогруппа является ложной).

После объединения полученных выражений среднее время поиска синхросигнала в зоне случайного сигнала определяется следующим об-

разом: T |

= |

a −b +1 |

+ a −b +1 T . |

||||

|

|

|

|||||

П.СЛ |

|

2b −1 |

a +b |

|

ЦС |

||

|

|

|

|

|

|||

Поскольку синхрогруппа имеет одну критическую точку, то вероятность формирования ложной синхрогруппы в зоне синхросигнала равна нулю. В связи с этим время поиска синхросигнала в данной зоне

равно ее длительности TП.СС = 2 ab+−1b TЦС .

Общее время поиска синхросигнала TП.ЦС определяется как сумма TП.СЛ и TП.СС , а следовательно, имеет вид

TП.ЦС = a2−bb−+11 + aa++bb−1 TЦС.

310

После обнаружения истинного синхросигнала происходит заполнение накопителя по входу в синхронизм. Время заполнения накопителя по входу TН.ВХ определяется выражением, аналогичным тому, что используется для нахождения TН.ВЫХ :

|

|

T |

|

= |

|

|

1 |

1 |

|

−1 T . |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

Н.ВХ |

|

1 |

|

ps |

|

|

ЦС |

|||

|

|

|

|

|

− p |

|

|

|

||||

Здесь s – емкость накопителя по входу, а p – вероятность приема |

||||||||||||

истинного |

синхросигнала, |

которая, |

с учетом вероятности ошибки |

|||||||||

в тракте p |

|

, принимает вид |

|

p = (1 − p |

|

|

)b . |

|||||

ОШ |

|

|

|

|

|

|

|

ОШ |

|

|||

Используя полученные выражения, величины емкостей накопителей r и s, а также параметры циклового синхросигнала выбирают таким образом, чтобы удовлетворялись требования, предъявляемые к TУД и TВ . По-

мимо этого, для уменьшения времени восстановления синхронизма TВ используют адаптивные приемники синхросигнала, в которых поиск синхрогруппы начинается сразу после прихода первой же синхрогруппы, и таким образом, к моменту заполнения накопителя по выходу синхросигнал оказывается найденным. Дополнительно уменьшить TВ можно за счет адаптивного изменения емкостей r и s накопителей в зависимости от текущего значения вероятности ошибки в линейном тракте.

Система сверхцикловой синхронизации строится аналогично системе цикловой синхронизации. При этом происходит увеличение времени восстановления синхронизма TВ на величину среднего времени поиска сверхциклового синхросигнала, которое находят как полусумму наименьшего и наибольшего времен поиска сверхциклового синхросигнала TП.СЦС . Емкости накопителей по входу и выходу в приемнике

сверхцикловой синхронизации равны, как правило, 1 и 2 соответственно. Данное обстоятельство объясняется тем, что в качестве сверхциклового синхросигнала используют комбинацию, появление которой на заданных позициях в цикле за счет случайного сигнала исключено, а вероятность события, связанного с появлением ошибок в тракте и возникновением, в результате этого, ложной синхрогруппы, стремится к нулю. В этом несложно убедиться, рассматривая, например, параметры сигнала сверхцикловой синхронизации и структуру канального

311