- •ПРЕДИСЛОВИЕ

- •1.1. Термины и определения. Общие сведения о сетях связи

- •1.1.1. Основные определения

- •1.1.2. Общие сведения о сетях связи

- •1.1.3. Типовые каналы передачи

- •1.1.4. Способы доставки сообщений

- •1.1.5. Топология сетей связи

- •1.1.6. Эталонная модель взаимодействия открытых систем

- •1.1.7. Краткие сведения о цифровых сетях интегрального обслуживания и об интеллектуальных сетях

- •1.2. Сигналы электросвязи

- •1.2.1. Единицы измерения параметров сигналов электросвязи

- •1.2.2. Аналоговые сигналы электросвязи

- •1.2.3. Цифровые сигналы электросвязи

- •1.2.4. Скорость передачи информации

- •1.2.5. Многомерные цифровые сигналы

- •2.1. Методы формирования и разделения многоканальных сигналов электросвязи

- •2.2. Методы многоканальной передачи сообщений

- •2.2.1. Метод частотного разделения каналов

- •2.2.2. Метод фазового разделения каналов

- •2.2.3. Метод временного разделения каналов

- •3. ДВУХСТОРОННЯЯ СВЯЗЬ

- •3.1. Двухсторонний телефонный канал

- •3.2. Многоканальные двухсторонние системы передачи

- •3.2.1. Однополосная четырехпроводная система связи

- •3.2.2. Двухполосная двухпроводная система связи

- •3.2.3. Однополосная двухпроводная система связи

- •3.3. Развязывающие устройства

- •3.3.1. Развязывающие устройства на трансформаторах

- •3.3.2. Развязывающие устройства на резисторах

- •3.4. Явление электрического эха

- •3.5. Групповое время замедления

- •3.6. Транзитные соединения и выделение каналов

- •4.1. Построение аналоговых систем передачи

- •4.1.2. Рабочие диапазоны частот аналоговых систем передачи с ЧРК

- •4.1.3. Линейный тракт аналоговых систем передачи

- •4.2. Преобразователи частоты

- •5.1. Равномерное квантование значений отсчетов по уровню

- •5.2. Импульсно-кодовая модуляция

- •5.2.1. Реализация ИКМ кодеков с линейной шкалой квантования

- •5.2.2. ИКМ кодеки с нелинейной шкалой квантования

- •5.5. Дельта-модуляция

- •5.6. Вокодеры

- •6. ЦИФРОВЫЕ СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ

- •6.1. Иерархия цифровых систем передачи

- •6.2. Группообразование в ЦСП PDH

- •6.2.1. Цикл передачи. Структура цикла первичного потока

- •6.2.2. Структурная схема оконечной станции первичной ЦСП

- •6.2.3. Временно́е объединение цифровых потоков

- •6.2.4. Циклы вторичного, третичного и четверичного потоков европейской иерархии ЦСП

- •6.2.5. Структурная схема оборудования временно́го группообразования

- •6.2.6. Организация каналов передачи дискретной информации

- •6.2.7. Организация каналов звукового вещания

- •6.3. Генераторное оборудование и системы синхронизации

- •6.3.1. Генераторное оборудование

- •6.3.2. Тактовая синхронизация. Выделитель тактовой частоты

- •6.3.3. Цикловая синхронизация

- •6.4. Цифровой линейный тракт

- •6.4.1. Структура цифрового линейного тракта

- •6.4.2. Коды цифровых сигналов в линии передачи

- •6.4.3. Регенерация цифрового сигнала

- •6.4.4. Требования к вероятности ошибки в линейном тракте

- •6.5. Транспортные сети синхронной цифровой иерархии (SDH)

- •6.5.1. Схема мультиплексирования в SDH

- •6.5.3. Мультиплексоры систем SDH

- •СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

- •АНГЛОЯЗЫЧНЫЕ АББРЕВИАТУРЫ

- •Список литературы

6.ЦИФРОВЫЕ СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ

6.1.Иерархия цифровых систем передачи

При формировании группового сигнала в ЦСП, точно так же, как и в аналоговых системах применяется групповой метод. Напомним, что при использовании данного метода основная часть оборудования является общей для группы или групп каналов, и лишь сравнительно небольшая часть устройств остается индивидуальной для каждого канала.

Подобный принцип построения ЦСП позволяет унифицировать каналообразующее оборудование, упростить процессы изготовления, внедрения и технической эксплуатации соответствующего оборудования, т. е. в целом повысить технико-экономические показатели этих систем.

Реализация группового метода требует наличия стандартизированной иерархической структуры, согласно которой на каждой ступени группообразования осуществляется формирование цифрового потока более высокого уровня (агрегатного сигнала) путем объединения цифровых потоков более низкого уровня (компонентных сигналов).

При построении цифровой иерархии учитываются следующие требования:

–возможность передачи всех видов непрерывных и дискретных сигналов;

–обеспечение как синхронного, так и асинхронного объединения, разделения и транзита цифровых потоков и сигналов в цифровом виде;

–выбор параметров ЦСП с учетом характеристик существующих и перспективных линий связи;

–возможность взаимодействия ЦСП с АСП и различными системами коммутации;

–выбор стандартизированных скоростей передачи цифровых потоков с учетом возможности использования цифровых и аналоговых систем передачи.

В настоящее время существуют цифровые иерархии двух типов: плезиохронная и синхронная цифровые иерархии – PDH (Plesiochronous Digital Hierarchy) и SDH (Synchronous Digital Hierarchy), соответственно.

Исторически, первой появилась плезиохронная иерархия. Создавалась она с учетом того, что в качестве среды передачи в большинстве случаев использовались металлические кабели, а системы коммутации являлись аналоговыми.

198

Отличительной особенностью PDH является то, что при мультиплексировании (объединении) применяется, в общем случае, асинхронное объединение цифровых потоков, т. е. задающие генераторы источников компонентных сигналов и аппаратуры группообразования, формирующей агрегатный сигнал, не синхронизированы между собой, а следовательно, скорости как компонентных, так и агрегатного потоков могут меняться случайным образом независимо друг от друга. В связи с этим, в ЦСП PDH при выполнении мультиплексирования используется механизм согласования скоростей объединяемых потоков, а кроме того, на каждой ступени группообразования к информационному сигналу добавляется сигнал синхронизации.

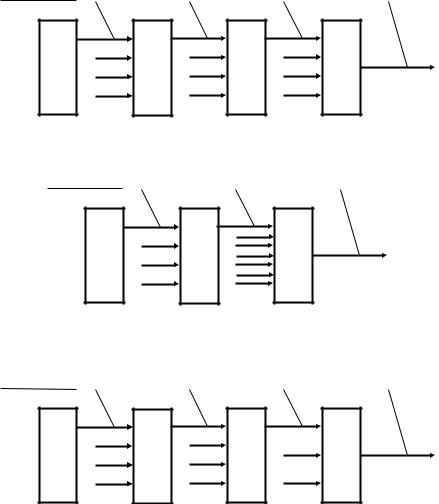

На данный момент существуют три иерархии, относящиеся к PDH (рис. 6.1): европейская, американская и японская.

64 кбит/с |

2048 кбит/с 8448 кбит/с 34368 кбит/с 139264 кбит/с |

1

1 |

2 |

3 |

4 |

30

V=32∙8∙8=2048 кбит/с

а)

64 кбит/с |

1544 кбит/с 6312 кбит/с |

44736 кбит/с |

1

1 |

2 |

3 |

24

V=(24∙8 +1)∙8=193∙8=1544 кбит/с

|

б) |

64 кбит/с |

1544 кбит/с 6312 кбит/с 32064 кбит/с 97728 кбит/с |

1

1 |

2 |

3 |

4 |

24

в)

Рис. 6.1. Иерархии ЦСП

стран Европы (а), США (б), Японии

199

Каждая иерархия представляет собой набор стандартных цифровых стыков, определяющих параметры соединения и обеспечивающих тем самым согласованную работу различных видов оборудования ЦСП. Независимо от типа аппаратуры параметры стыков являются унифицированными для каждой скорости передачи и регламентируются рекомендациями Международного Союза Электросвязи (МСЭ).

В качестве базовой скорости, которую относят к нулевому уровню (ступени), и на основе которой построены все иерархии, принята скорость 64 кбит/с. Данное значение выбрано не случайно. Как известно, скорость 64 кбит/с – это скорость, необходимая для передачи речевого сигнала с использованием ИКМ.

Канал, предназначенный для передачи сигнала со скоростью 64 кбит/с, получил название основного цифрового канала (ОЦК).

Так как все вышеуказанные иерархии отличаются друг от друга только количеством объединяемых каналов или потоков, а принцип временно́го группообразования один и тот же, то рассмотрим более подробно европейскую иерархию, а для остальных обозначим лишь коэффициенты объединения.

На первой ступени европейской иерархии формируется первичный поток со скоростью 2048 кбит/с путем объединения 30 основных цифровых каналов со скоростью передачи в каждом ОЦК 64 кбит/с. Следует обратить внимание, что 2048 = 64 ∙ 32, т. е. первичный поток содержит 32 канала со скоростью передачи в каждом 64 кбит/с. При этом, 30 каналов предназначены для передачи информационных сигналов,

а2 оставшихся – для передачи служебных сигналов.

Вкачестве примера первичной ЦСП можно рассматривать отечественную аппаратуру ИКМ-30, которая как раз и позволяет сформировать первичный поток со скоростью 2048 кбит/с. Данная система передачи работает по кабелям типа Т, ТП и предназначена для организации соединительных линий на городских и сельских сетях, а также может быть использована в качестве каналообразующей для ЦСП более высокого порядка.

Вторая ступень европейской иерархии предусматривает объединение четырех первичных потоков и, таким образом, формирование вторичного цифрового потока со скоростью 8448 кбит/с. Скорость агре-

200

гатного сигнала превышает суммарную скорость компонентных потоков (8448 > 4∙2048), что связано с необходимостью передавать помимо полезной еще и служебную информацию.

Примером вторичной ЦСП является ИКМ-120, позволяющая организовать 120 каналов ТЧ, и предназначенная для работы на местных и зоновых сетях по симметричным междугородным, радиорелейным и спутниковым линиям.

Третичный поток организуется путем объединения четырех вторичных цифровых потоков со скоростью 8448 кбит/с и имеет скорость 34368 кбит/с. Формирование данного потока может быть выполнено с помощью третичной ЦСП ИКМ-480, которая предназначена для работы на зоновых и магистральных сетях по кабелю МКТ-4, волоконнооптическим, радиорелейным или спутниковым линиям и обеспечивает организацию 480 каналов ТЧ.

На последней четвертой ступени европейской иерархии объединяются 4 третичных потока со скоростью 34368 кбит/с, и формируется четверичный поток, скорость которого 139264 кбит/с.

Примером четверичной ЦСП является ИКМ-1920, позволяющая организовать 1920 каналов ТЧ, и предназначенная для работы на зоновых и магистральных сетях по кабелю КМ–4 и волоконно-оптическим линиям.

Американская и японская иерархии построены по аналогии с европейской, но в качестве первичного потока принят цифровой сигнал со скоростью 1544 кбит/с. Данный поток формируется путем объединения 24 компонентных сигналов со скоростью 64 кбит/с каждый.

На второй и третьей ступенях американской иерархии происходит группообразование с коэффициентами объединения равными 4 и 7, соответственно. В результате, вторичный поток имеет скорость 6312 кбит/с (96 каналов ТЧ), а третичный – 44 736 кбит/с (672 канала ТЧ).

Японская иерархия содержит четыре ступени группообразования. На второй и третьей ступенях используется коэффициент объединения равный 4, а скорости вторичного и третичного потоков соответственно принимают значения 6312 кбит/с (96 каналов ТЧ) и 32 064 кбит/с (384 канала ТЧ). Четвертая ступень предусматривает объединение 3 третичных групп, т. е. коэффициент объединения равен 3, а скорость четверичного потока – 97 728 кбит/с (1152 канала ТЧ).

201

Как нетрудно видеть, все три рассмотренные иерархии, относящиеся к PDH, содержат достаточно небольшое количество ступеней группообразования. В первую очередь это связано с тем, что нарушение синхронизма в групповом сигнале ЦСП более высокого уровня вызывает сбой синхронизации во всех компонентных потоках более низкого уровня, а восстановление синхронизма при этом должно производиться последовательно от высших ступеней к низшим, что требует определенных временны́х затрат. Таким образом, в системах PDH возникает ограничение на количество ступеней группообразования, обусловленное недопустимо большим временем восстановления синхронизма.

Еще одна проблема, которая проявляется при построении сети с использованием PDH и, соответственно, накладывает ограничение на количество ступеней группообразования, заключается в том, что организация сети невозможна без осуществления выделения (и ввода) из цифровых потоков составляющих, относящихся к более низким ступеням иерархии, с целью реализации транзита, ответвления или доступа к служебной информации. В системах PDH это выполняется путем последовательного демультиплексирования (разделения) группового сигнала до уровня выделяемого потока, что заставляет использовать в пунктах выделения практически тот же объем оборудования, что и на оконечной станции.

При работе по металлическим кабелям ограничение максимальной скорости передачи и, следовательно, количества организуемых ОЦК обусловлено средой передачи, а поэтому потребности в увеличении количества ступеней группообразования не возникало, и вышеуказанные недостатки PDH, в основании которых лежит асинхронное объединение, имели второстепенное значение.

Появление волоконно-оптических кабелей привело к тому, что обозначенные недостатки PDH вышли на первый план, и для их устранения был изменен принцип объединения компонентных сигналов, а именно, был осуществлен переход от асинхронного сопряжения (объединения) цифровых потоков к синхронному, что и послужило причиной создания синхронной цифровой иерархии – SDH. В SDH на каждой ступени группообразования формируется агрегатный сигнал, имеющий определенную структуру, названную синхронным транспортным модулем (STM).

202