Кузнецов А.Е., Градова Н.Б., Лушников С.В. и др. Прикладная экобиотехнология. Учебное пособие. В 2-х томах

.pdfБиологическая очистка сточных вод |

251 |

мерных фильтр-прессов – небольшая удельная производительность, относительно высокие капитальные и эксплуатационные затраты, увеличение массы сухого вещества обезвоженных осадков при использовании коагулянтов и присадочных материалов. Ввиду значительных размеров и большой массы сопутствующих устройств применение фильтр-прессов рентабельно только на очистных сооружениях большой мощности.

Ленточные фильтр-прессы являются наиболее широко применяемыми аппаратами для обезвоживания осадков сточных вод. В них используются две круговые ленты (пористая фильтрующая и водонепроницаемая прессующая) в сочетании с набором прижимных роликов. Порции ила, равномерно подаваемые на ленту, вначале осушаются под действием силы тяжести, а затем, по мере прохождения ленты между роликами, происходят сжатие и последующее отделение осадка. Осадок, полученный с помощью ленточных прессов, содержит от 12 до 38% твердых компонентов. Лучше всего обезвоживаются сырой осадок из первичных отстойников и осадок, сброженный в метантенках. Эти аппараты просты в обслуживании, не требуют высоких капитальных и эксплуатационных затрат. Однако при использовании ленточных фильтр-прессов наобходимо, как правило, применять флокулянты. Без флокулянта мелкие и коллоидные частицы осадка быстро закупоривают поры фильтра, фильтрация резко замедляется. Расход воды для промывки и регенерации фильтровальных лент при их эксплуатации высокий, возможно распространение неприятных запахов, особенно при обработке относительно хорошо обезвоживаемых сырых осадков. Для устранения запаха в зоне работы ленточных фильтр-прессов устанавливают усиленную вытяжную вентиляцию.

Для обезвоживания осадков под действием вакуума используются барабанные, дисковые и вакуум-фильтры наливного типа. Из них наиболее распространены барабанные. Барабан состоит из ряда камер, к каждой из которых подводят либо вакуум (0,04–0,09 МПа), либо избыточное давление. Барабан на 1/3 диаметра погружен в суспензию ила и непрерывно вращается со скоростью около 5 мм/с. Пленка влажного осадка, налипшая под действием вакуума на фильтрующий материал, отделяется в камере с избыточным давлением. Достоинство барабанного вакуум-фильтра – непрерывность, недостаток по сравнению с фильтр-прессом – большее количество влаги в осадке. Содержание твердой фазы перед вакуум-фильтрацией должно составлять 10–15%, поскольку для хорошей работы фильтров необходимо быстрое образование слоя осадка толщиной около 5 мм. Слой осадка должен легко отделяться от фильтрующей ткани.

Дисковые вакуум-фильтры состоят из нескольких вертикально расположенных дисков и имеют большую фильтровальную поверхность. Применяются они, главным образом, для фильтрования легких быстрофильтрующихся суспензий. Вакуум-фильтры наливного типа, наоборот, применяются для фильтрования суспензий с более тяжелыми быстрооседающими фракциями.

Попадание в суспезию смолистых, слизистых и коллоидных примесей ухудшает фильтрацию. В этом случае ускорить фильтрование на ленточных и ва- куум-фильтрах можно, добавляя вспомогательные вещества. В качестве таких веществ применяют тонкодисперсные, проницаемые для жидкости материалы

252 |

Глава 1 |

– древесные опилки, фосфогипс, древесный уголь, цеолит, силикагель и др. Введение их в фильтруемую суспензию способствует образованию высокопористого осадка, предотвращает деформацию и слипание частиц осадка, создает жесткий скелет на фильтрующей перегородке. В результате удельное сопротивление осадка снижается, скорость фильтрования повышается, фильтрат получается более чистым, а обезвоженный осадок лучше отделяется от ткани. Однако введение вспомогательных веществ приводит к увеличению массы образующегося осадка.

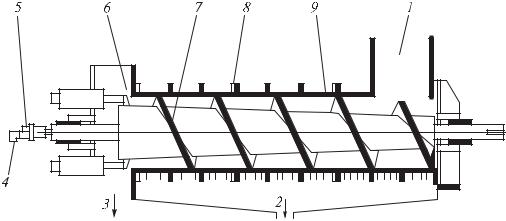

В шнековых (винтовых) прессах (рис. 1.100) давление на фильтрующую поверхность создается вращающимися шнеками. В отличие от камерных фильтр-прессов фильтрация в шнековых прессах осуществляется в непрерывном режиме. Как правило, осадок перед обезвоживанием на шнековых прессах подвергается сгущению

сдобавлением флокулянтов. Шнек может быть выполнен полым. В этом случае в него подается острый пар, который нагревает и одновременно обеззараживает осадок, ускоряет обезвоживание. Производительность шнековых прессов относительно невысокая, в них наблюдается повышенный вынос взвешенных веществ

сфильтратом, но они просты в монтаже и эксплуатации.

Рис. 1.100. Схема шнекового (винтового) пресса (по И. С. Туровскому, 2008): 1 – подача осадка; 2 – сброс фильтрата; 3 – обезвоженный осадок; 4 – конденсат; 5 – подача пара; 6 – прессовочный запорный конус; 7 – шнек; 8 – барабан; 9 – сито

На малых очистных установках для обработки осадка иногда используется фильтрация через водопроницаемые мешки. В них подается ил, предварительно обработанный флокулянтом. После стекания воды с мешков они снимаются с креплений, подсушиваются в естественных условиях на площадках и утилизируются.

Мембранная микрофильтрация, получившая распространение в последние годы, обеспечивает получение осадка с высоким содержанием твердых компонентов за более короткое время по сравнению с традиционными прессами. В этих системах для получения твердого осадка предусмотрено нагнетание воздуха под давлением до 0,8 МПа в каждый разделительный элемент. Однако пока еще микрофильтрационные установки остаются более дорогими, чем фильтры других конструкций.

Биологическая очистка сточных вод |

253 |

Высокоэффективным методом механического обезвоживания осадков сточных вод и избыточного активного ила является центрифугирование. Преимущества способа – простота, возможность автоматизации, низкая влажность сгущенного продукта, возможность обезвоживания сырых несброженных осадков без распространения неприятного запаха, меньшие площади для размещения оборудования; недостатки – большой унос твердой фазы с осветленной жидкостью (фугатом), что приводит к необходимости дополнительной стадии очистки фугата, например сепарированием, относительно высокие затраты энергии и стоимость центрифуг, необходимость удаления песка и других абразивных примесей из осадков перед их обезвоживанием.

Для обезвоживания осадков сточных вод и избыточного активного ила наиболее эффективны непрерывные осадительные горизонтальные центрифуги со шнековой выгрузкой осадка – деканторы (рис. 1.101, см. также рис. 1.98 на с. 246). От сгущающих центрифуг того же типа обезвоживающие центрифуги конструктивно отличаются диаметром, длиной и углом наклона конуса ротора, расстоянием между витками шнека.

Безреагентное центрифугирование позволяет получить кек с содержанием сухих веществ 20–50%, но вынос взвешенных веществ с фугатом при этом достигает 35–60% количества сухого вещества осадка. При разделении активного ила вынос взвешенных частиц с фугатом еще выше, поэтому для повышения эффективности центрифугирования часто применяют предварительную обработку суспензии различными химическими реагентами, в частности флокулянтами. Обработка флокулянтами катионного типа позволяет повысить эффективность задержания сухого вещества до 95–99% и получать осадки с концентрацией сухого вещества 24–35% при обезвоживании сырых осадков, 12–15% – уплотненного активного ила, 14–25% – сброженных осадков, 12–20% – аэробно стабилизированных.

Рис. 1.101. Деканторы высокой производительности для обезвоживания избыточного активного ила: слева тип HPD 100; справа тип HPD 1500 (фото ЭнвироХеми)

Высокая эффективность обезвоживания осадков с концентрацией 4,5–5% по сухому веществу достигается при дополнительном нагревании до 65–75 °С в сочетании с реагентной обработкой. Термореагентная обработка приводит к денатурации белковых веществ, наиболее труднообезвоживаемой составляю-

254 |

Глава 1 |

щей осадка и обеспечивает получение кека с концентрацией 24–27% при степени отделения твердых веществ на центрифуге до 97–99%.

Эффективность задержания сухого вещества повышается и при центрифугировании смеси осадка первичных отстойников и избыточного активного ила в соотношении (по сухим веществам) 1 : 0,4 – 1 : 1,5, т. е. при соотношении, которое чаще всего имеется на очистных сооружениях.

В табл. 1.35 приведено сопоставление методов центрифугирования и фильтрации для обезвоживания осадков сточных вод.

Таблица 1.35.

Преимущества и недостатки методов механического обезвоживания осадков сточных вод (по И. С. Туровскому, 2008)

Аппараты, |

|

Основные |

|

Основные |

|

||

применяемые |

преимущества |

|

недостатки |

|

|||

для обез- |

|

|

|

|

|

|

|

воживания |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

Центрифуги |

Компактность установок, воз- |

Необходимость извлечения из осадков |

|||||

|

можность работы по безреа- |

крупных включений и песка, периодиче- |

|||||

|

гентным схемам и с примене- |

ской наплавки или замены шнеков; по- |

|||||

|

нием флокулянтов |

|

вышенные расходы энергии, сложность |

||||

|

|

|

|

|

в эксплуатации, использование квали- |

||

|

|

|

|

|

фицированного персонала для обслужи- |

||

|

|

|

|

|

вания, высокая стоимость |

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Ленточные |

Отсутствие |

быстроизнаши- |

Повышенные |

габариты по |

сравнению |

||

фильтр-прессы |

вающихся |

деталей |

и узлов; |

с центрифугами, возможность распро- |

|||

|

сокращение расхода электро- |

странения запаха; увеличенные расходы |

|||||

|

энергии; |

отсутствие |

необхо- |

тепла и энергии на термосушку; необхо- |

|||

|

димости |

выделения |

крупных |

димость периодической замены филь- |

|||

|

включений и песка из осадков; |

тровальной ткани |

|

||||

|

относительная простота обо- |

|

|

|

|||

|

рудования |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

Камерные |

Низкая |

влажность |

обезво- |

Низкая удельная производительность |

|||

и рамные |

женного |

осадка, небольшие |

(на единицу поверхности); повышенный |

||||

фильтр-прессы |

расходы тепла и энергии на |

расход реагентов; периодичность дей- |

|||||

|

термосушку и сжигание |

ствия; необходимость замены фильтро- |

|||||

|

|

|

|

|

вального полотна по мере износа |

||

|

|

|

|

|

|||

Вакуум-филь- |

Возможность обработки осад- |

Применение |

минеральных |

реагентов, |

|||

тры |

ков без выделения песка и рас- |

вакуум-насосов, периодические заме- |

|||||

|

пространения запаха; сокраще- |

ны фильтровальной ткани, повышенный |

|||||

|

ние расходов тепла и энергии |

расход электроэнергии, относительная |

|||||

|

на термосушку; отсутствие бы- |

сложность оборудования |

|

||||

|

строизнашивающихся узлов |

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

Методы и аппараты для обезвоживания осадков сточных вод выбирают с учетом последующих вариантов обработки и утилизации осадков. Например, если сточные воды содержат значительное количество песка, есть возможность употребления в качестве присадочного материала и обеззараживающего средства извести и планируется использовать осадки после обезвоживания и обезза-

Биологическая очистка сточных вод |

255 |

раживания в качестве удобрения на кислых почвах, то для обезвоживания лучше подходят камерные фильтр-прессы или вакуум-фильтры. Если обезвоживанию подвергается анаэробно сброженный осадок с последующей утилизацией его в качестве удобрения, то целесообразно применять центрифуги или ленточные фильтр-прессы с добавлением флокулянтов.

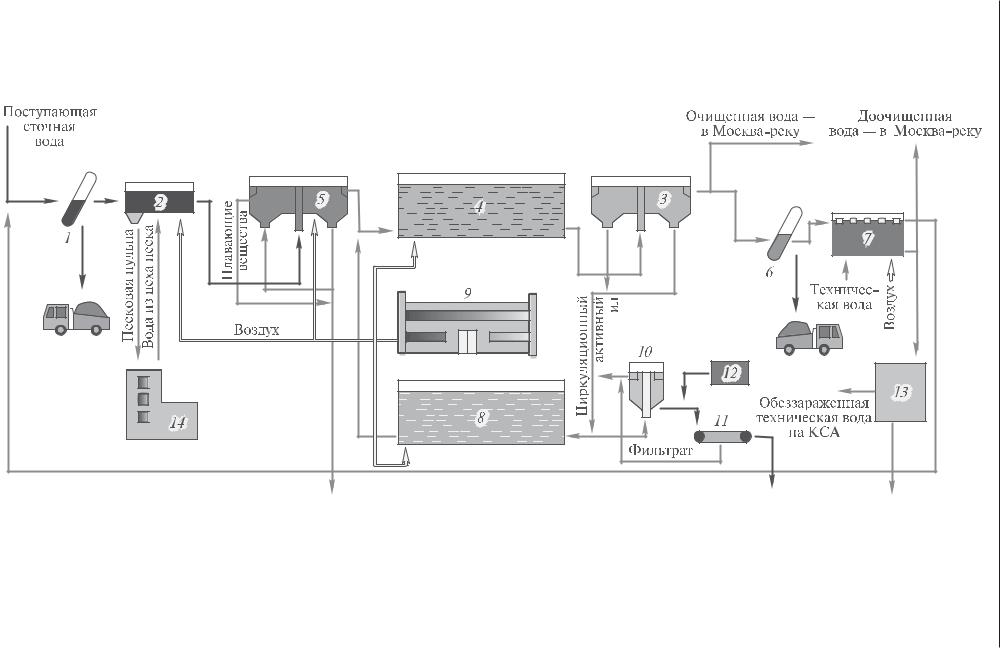

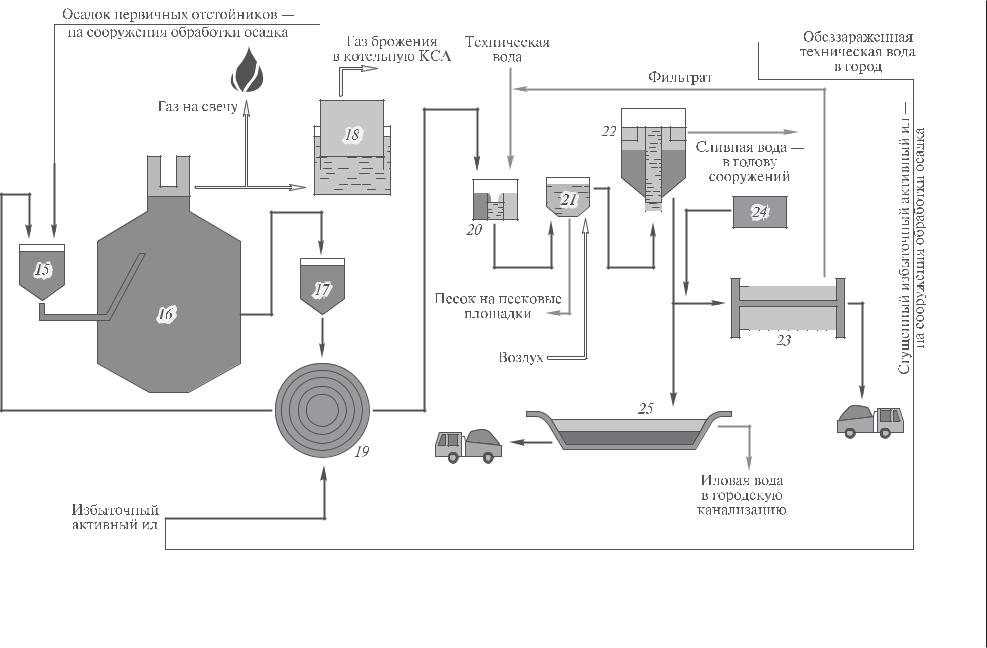

На рис. 1.102 приведена технологическая схема очистки сточных вод и обезвреживания осадков на Курьяновской станции аэрации (КСА, г. Москва).

Технологическая схема обработки осадков станции аэрации предусматривает сбраживание в метантенках (см. разд. 3.2.5) с последующим уплотнением и обезвоживанием. Часть объема сброженного осадка подсушивается на иловых площадках, а другая его часть подвергается последовательно промывке, гравитационному уплотнению, реагентной обработке, обезвоживанию на фильтрпрессах и вывозится в места складирования и хранения.

Как финишная стадия обезвоживания осадка может применяться сушка. Для сушки избыточного активного ила и осадков сточных вод могут использоваться сушилки различных конструкций, из которых наибольшее распространение получили аппараты с передачей тепла конвективным методом – непосредственно от теплоносителя к высушиваемому материалу: барабанные, ленточные, петлевые, со взвешенным слоем (кипящим и фонтанирующим), пневмосушилки, распылительные сушилки, непрерывные сушилки струйного типа, сушилки с инертным псевдоожиженным носителем, сушилки-грануляторы и другие.

В барабанных сушилках осадки высушиваются до влажности 20–30%. Производительность барабанных сушилок высокая, но они имеют низкий к.п.д., большие габариты, массу и металлоемкость, сложны в эксплуатации. При эксплуатации их сухой осадок сильно пылит, вследствие чего осложняется его транспортирование и ухудшаются санитарно-гигиенические условия в помещениях цехов, возможно возгорание высушенного осадка. По этим причинам в России барабанные сушилки получили ограниченное применение.

Сушилки со взвешенным слоем, с псевдоожиженным носителем, распылительные сушилки компактны, продолжительность контакта высушиваемого материала с газом-теплоносителем в них небольшая. При сушке с псевдоожиженным носителем обезвоживаемый осадок перемешивается с высушенным носителем из расчета 1 : 1. Суммарная влажность исходной смеси 45–50%. Температура псевдоожиженного слоя поддерживается на уровне 100–120 °С. Теплоносителем и псевдоожижающим агентом являются разбавленные воздухом дымовые газы температурой 500 °С. Влажный материал контактирует с интенсивно движущимися частицами, обезвоживается, измельчается и вместе с отходящими газами через систему циклонов направляется в сборник готового продукта. Влажность суспензии активного ила после высушивания составляет 3–5%; потери суспензии в сушилке с псевдоожиженным слоем около 4%, а в распылительной – 9%. Недостатками сушилок с псевдоожиженным носителем, кипящим слоем и распылительных являются неустойчивость гидродинамического режима, сложность подачи осадка в сушилки и распределения его в зоне кипящего слоя.

Рис. 1.102. Технологическая схема очистки сточных вод и обезвреживания осадков на Курьяновской станции аэрации (г. Москва): 1 – решетка; 2 – песколовка; 3 – первичный отстойник; 4 – аэротенк; 5 – вторичный отстойник; 6 – плоское щелевое сито; 7 – скорый фильтр; 8 – регенератор; 9 – цех биологической очистки; 10 – илоуплотнитель; 11 – гравитационный ленточный сгуститель; 12 – узел приготовления раствора флокулянта; 13 – сооружения водопровода; 14 – цех обработки песка;

256

1 Глава

Рис. 1.102. Окончание: 15 – загрузочная камера метантенка; 16 – метантенк; 17 – выгрузочная камера метантенка; 18 – газгольдер (резервуар для хранения газа); 19 – теплообменник; 20 – камера смешения; 21 – промывной раствор; 22 – уплотнитель сброженного ила; 23 – фильтр-пресс; 24 – узел приготовления раствора флокулянта; 25 – иловая площадка

вод сточных очистка Биологическая

257

258 |

Глава 1 |

Пневматические сушилки – простые по конструкции и эффективные аппараты. В них осадок высушивается при движении через трубу в виде взвешенных частиц в потоке топочных газов и затем отделяется от отходящих газов в сепараторе. Однако сушка осадка сопровождается сравнительно высоким расходом энергии; высота или длина трубы-сушилки большая.

Осадки, термически высушенные в конвективных сушилках, имеют сыпучую консистенцию, не слипаются, не загнивают, не содержат жизнеспособных яиц гельминтов и патогенных микроорганизмов, что значительно облегчает их последующее транспортирование и утилизацию.

Конвективные сушилки высокопроизводительны, но при их эксплуатации требуется сложная система доочистки отходящих газов, возможно возникновение пожаро- и взрывоопасных ситуаций при пересушивании осадка.

В сушилках-грануляторах высушенный осадок получают в виде гранул, что предотвращает образование пылевидных фракций осадков.

Сушка осадков может осуществляться также через теплопередающие поверхности с использованием в качестве теплоносителя горячей воды, пара, нагретых масел и т. п. Несмотря на то что сушилки с теплопередающими поверхностями требуют большего расхода тепла по сравнению с конвективными, их конструкции совершенствуются, и в последние годы они находят все большее применение.

Разработаны и используются аппараты, совмещающие обезвоживание и термообработку, обезвоживание и высушивание, перемешивание и размельчение частиц осадка с одновременной сушкой, сушку и сжигание.

1.9.Малые установки для локальных очистных сооружений

Традиционно для очистки небольших потоков сбрасываемых сточных вод используются методы естественной биологической очистки на полях фильтрации, в фильтрующих колодцах и траншеях, биопрудах. Такие методы обеспечивают необходимое качество очистки, просты в эксплуатации и не требуют больших затрат. Однако для применения полей фильтрации требуются наличие фильтрующих грунтов, низкое стояние грунтовых вод (на глубине не менее 1,5 м) и большие площади земли. Биопруды должны иметь достаточно высокий резерв самоочищающей способности. Поэтому естественные методы применяются, если количество сточных вод не превышает 10–30 м3/cyт. Неблагоприятные грунтовые и климатические условия в большинстве районов России приводят к тому, что эти методы применяются все реже и реже.

Более популярными становятся малые установки заводского изготовления, в которых используется принцип биологической очистки сточных вод. Созданию и использованию таких небольших, специализированных, локальных, компактных, автономных и мобильных установок уделяется много внимания. Они предназначены для очистки загрязненных сточных вод небольших домохозяйств, малых предприятий, дренажных вод в зонах аварий-

Биологическая очистка сточных вод |

259 |

ных разливов, локальных загрязнений и прочих целей. Потенциальными потребителями очистных установок могут быть населенные пункты в сельской местности, вахтовые поселки, фермерские хозяйства, дома отдыха, турбазы, воинские части, предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции, молочные заводы, цехи биосинтеза, цехи по производству комбикормов, сыродельни, колбасные заводы, нефтебазы, автозаправочные станции, автомойки и т. д.

Малые установки должны быть конструктивно и технологически простыми, компактными, занимать мало места, позволять эксплуатацию с минимальной численностью персонала невысокой квалификации, отличаться высокой надежностью работы сооружений при резком колебании объема и состава сточных вод, а также допускать кратковременные отключения электроэнергии, позволять применять индустриальные методы строительства, их заводское изготовление и монтаж на месте в короткие сроки с минимальным количеством строительных работ.

В зависимости от функционального назначения различают установки для очистки:

сточных вод населенных пунктов;

сточных вод индивидуальных жилых домов;

нефтесодержащих сред;

сточных вод предприятий пищевой, химико-фар-мацевтической, микробиологической, целлюлозно-бумажной и других отраслей промышленности.

Перечень локальных установок очистки в России насчитывает более 100 наименований. Большинство их изготавливается в заводских условиях в виде отдельных модулей или контейнеров и собирается на месте.

Установки для очистки сточных вод населенных пунктов обеспечивают очистку хозяйственно-бытовых, атмосферных (дождевые и талые воды, снег) и поливомоечных сточных вод до нормативных требований к рыбохозяйственным водоемам.

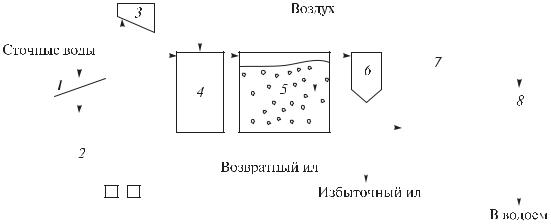

Очистка хозяйственно-бытовых сточных вод на многих локальных установках проводится в проточном режиме с использованием сооружений механической очистки (часто без первичных отстойников), аэротенков с вторичными отстойниками, как более компактных систем по сравнению, в частности, с биофильтрами, узлов доочистки и обеззараживания сточных вод (рис. 1.103).

Ряд установок данного класса разработан российскими организациями: Московским научно-исследовательским и проектно-изыскательским институтом «МосводоканалНИИпроект», проектно-производственным комбинатом «Биокомпакт» (НИИКВОВ), научно-производственным предприятием «Экотехника» (очистные сооружения на базе установки «Биодиск»), НИИ ВОДГЕО (станции глубокой биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод типа «Биосервис»), фирмой «Эконикс» (канализационный очистной блочный комплекс КОБК), научно-техническим центром «ФОНСВИТ» и др.

260 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Глава 1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Рис. 1.103. Типичный вариант биологической очистки хозяйственно-быто- вых сточных вод с использованием малой установки производительностью 50–2000 м3/сут: 1 – решетка; 2 – приемная камера; 3 – песколовка; 4 – анаэробная зона; 5 – аэротенк-смеситель; 6 – вторичный отстойник; 7 – камера доочистки; 8 – узел УФ-облучения

Вустановках института «МосводоканалНИИпроект» (рис. 1.104) производительностью от 10 до 1200 м3/сут реализована трехстадийная очистка: механическая и биологическая с иммобилизованной микрофлорой и удалением азота нитрификацией и денитрификацией, доочистка и обеззараживание. Обработка осадка осуществляется одновременно с очисткой воды, при этом также предусмотрены аварийные иловые площадки. Установки обеспечивают очистку быто-

вых сточных вод с концентрацией загрязнений по БПКп 500 мг/л, по взвешенным веществам – 300 мг/л.

Вустановке, схема которой представлена на рис. 1.104, поступающая вода

ичасть рециркулирующего активного ила подаются в сорбер 1. В промежуточном отстойнике 2 осаждаются взвешенные вещества и активный ил с предварительно сорбированными из сточной воды органическими соединениями. Емкость биологических реакторов очистки воды состоит из трех отделений: реактора-нитрификатора 3 с носителем для прикрепленной микрофлоры, реак- тора-денитрификатора 4 с механической мешалкой для перемешивания воды с активным илом, постаэратора 5 для отдувки молекулярного азота. Для отделения от воды рециркулирующего активного ила используется вторичный отстойник вертикального типа 6 с фильтрационной перегородкой для предотвращения возможных залповых выбросов активного ила с очищенной сточной водой. Биореактор доочистки 7 оборудован носителем для прикрепленной микрофлоры, так же как и реактор-нитрификатор. В обеззараживателе воды 8 используются ультрафи-

олетовые излучатели погружного типа. Глубина отстойных емкостей 6 м, емкостей для биореакторов – 4 м. Размеры емкости для доочистки воды 3 3 4 м.

Вустановке обеспечивается самотечное движение воды. Рецикл возвратного активного ила из вторичного отстойника в сорбер и нитрификатор (наружный) и рецикл смеси активного ила с осадком из промежуточного отстойника

вреактор-денитрификатор (внутренний) осуществляются эрлифтами, установ-