Кузнецов А.Е., Градова Н.Б., Лушников С.В. и др. Прикладная экобиотехнология. Учебное пособие. В 2-х томах

.pdfБиологическая очистка сточных вод |

231 |

го процесса зависит от pH (оптимальный pH находится в интервале от 7 до 8) и окислительно-восстановительного потенциала среды, возраста микробной популяции и времени пребывания среды в биореакторе. При одностадийном процессе в проточном режиме при использовании ила в возрасте примерно 40 сут эффективность нитрификации может достигать 100%, а эффективность денитрификации – 70%. Приемлемые показатели можно получить и при использовании ила в возрасте 20–25 сут.

Похожий процесс наблюдается в аэробных условиях при очистке сточных вод коксохимического производства при отсутствии органических субстратов, при этом нитриты и нитраты не накапливаются. Скорость окисления NH4+

впроточном режиме достигает 10 мг/(л·ч). Окисление NH4+ протекает в интервале концентраций NH4+ 100–500 мг/л и стимулируется внесением ионов NO3–

вконцентрации 20–100 мг/л. В данном случае окисление ионов аммония сопряжено с протеканием денитрификации, которая не является чувствительной к присутствию кислорода в среде.

При использовании процесса «анаммокс» для удаления азота из загрязненных сред не требуется добавлять органический субстрат для денитрификации, поэтому в настоящее время предпринимаются определенные усилия для создания высокоактивных штаммов микроорганизмов, осуществляющих биологическую реакцию между ионами аммония и нитратами, и биореакторов, где такой процесс может быть реализован наиболее рационально.

Еще один вариант повышения эффективности глубокой биологической очистки – применение биопрепаратов. На рынке биотехнологической продукции предлагаются специализированные биопрепараты нитрификаторов и денитрификаторов. Такие препараты содержат бактерии рр. Nitrosomonas и Nitrobacter, различные денитрификаторы и в ряде случаев позволяют существенно снизить содержание аммонийного азота в сточной воде.

Применение многоступенчатых схем биологической очистки с дифференцированной микрофлорой, использование альтернативных возможностей нитрификации-денитрификации, специализированных биопрепаратов в сочетании с использованием высшей водной растительности (см. разд. 5.3) способствует уменьшению содержания неорганических форм азота и доведению качества очищенных сточных вод до параметров, требуемых установленными нормативными документами.

1.7.2. Биологическое удаление фосфора

Наиболее распространенный подход к удалению фосфора основан на его химическом осаждении из сточных вод, прошедших биологическую очистку, в виде нерастворимых фосфатов железа или алюминия. Чтобы осадить фосфаты, очень часто реагент добавляют непосредственно в аэротенк. В данном случае осаждение обычно проводится хлорным железом, сульфатом железа (II), часто с добавлением извести для предотвращения снижения pH, обусловленным внесением солей железа. В условиях аэрации или в присутствии нитратов Fe2+ окисляется

232 |

Глава 1 |

до Fe3+, фосфор осаждается в виде FePO4, аккумулируется и выводится из очистных сооружений вместе с активным илом. Вместо солей железа иногда вносят соединения алюминия (в виде хлорида или оксихлорида), особенно если возможно возникновение анаэробных условий, например, при перегрузке очистных сооружений. В отличие от фосфатов железа (III), в анаэробных условиях фосфаты А13+ не восстанавливаются и фосфор не высвобождается из осадков. Химическое осаждение позволяет снизить содержание фосфора в обработанном стоке до 0,5–3 мг/л.

Возможно извлечение фосфора из сточной воды в виде кристаллов струвита MgNH4PO4 · 6H2O или фосфатов кальция, неконтролируемое образование которых и осаждение на поверхностях приводит к засорению водопроводных труб

итеплообменников. Такие бактерии, как Myxococcus xanthus, могут катализировать образование струвита вне клеток и использоваться для осаждения фосфора. Этот процесс был обнаружен сравнительно недавно (в 1989 г.) и пока еще не стал основой для практической реализации.

Фосфор можно также удалять в симбиотенках и симбиофильтрах с водорослями, в биопрудах, на гидроботанических площадках на завершающих стадиях глубокой очистки сточных вод (см. разд. 1.4.1.2 и 5.3). Водоросли и растения аккумулируют фосфор в относительно больших количествах.

Современный безреагентный высокоинтенсивный метод биологического удаления фосфора из сточных вод основан на способности некоторых бактерий аккумулировать в клетках фосфаты в количествах 5–6% и более от массы клеточного вещества, что превышает ростовые физиологические потребности.

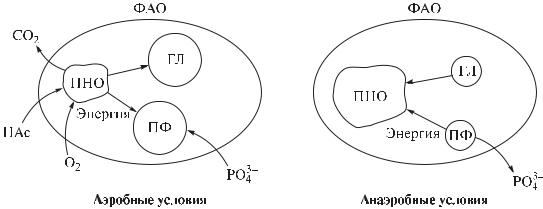

При аэрации сточных вод некоторые бактерии (рр. Acinetobacter, Acetobacter, Rhodocyclus, Nocardia, Citrobacter и др.) – так называемые фосфатаккумулирующие организмы (ФАО), или P-бактерии – извлекают фосфаты из воды в повышенных количествах для построения клеток и синтеза полифосфатов как резервных энергозапасающих веществ. Этот процесс протекает в присутствии легкоутилизируемых растворимых органических веществ, прежде всего ацетата, а также глюкозы, спиртов, других летучих органических кислот, используемых в качестве источника энергии для роста ФАО. Одновременно потребляются углеродсодержащие резервные вещества клеток: полимерные насыщенные оксикислоты (ПНО, полиоксиалканоаты, поли(гидрокси)алканоаты с общей фор-

мулой (–O–CH(R)–CH2–CO–)n), главным образом полиоксибутират (ПОБ, см. разд. 3.2.9) и полиоксивалерат (ПОВ), и синтезируется гликоген (рис. 1.91). Энергия, выделяющаяся при потреблении ПНО, используется для синтеза АТP

изапасных, богатых энергией полифосфатов. Последние синтезируются с помощью фермента полифосфаткиназы, катализирующей синтез длинноцепочечных полифосфатов примерно с 1000 остатками фосфата:

|

(1.85) |

ATP + polyPn ADP + polyPn+1 |

и запасаются в клетках в виде гранул, что и обеспечивает высокое потребление фосфора из среды (сточной воды) – до 180 мг/г сухой биомассы. Максимальная удельная скорость роста ФАО в аэробных условиях довольно низкая, около 0,04 ч–1.

Биологическая очистка сточных вод |

233 |

В анаэробных условиях нефосфорные гетеротрофные бактерии сбраживают органические вещества с образованием летучих жирных кислот, главным образом ацетата, который служит субстратом фосфатаккумулирующих бактерий. ФАО потребляют внеклеточный ацетат и расщепляют внутриклеточный гликоген до ацетата, синтезируя из ацетата полимерные насыщенные оксикислоты и используя для синтеза энергию, выделяющуюся при гидролизе клеточных полифосфатов в результате ферментативных реакций:

polyPn + H2O polyPn–1 + P1 |

(1.86) |

AMP + polyPn ADP + polyPn–1 |

(1.87) |

|

(1.88) |

2ADP ATP + AMP |

При этом гранулы полифосфатов уменьшаются в размерах, а образующиеся при гидролизе полифосфатов ортофосфаты P1 выделяются во внеклеточную среду. Последние вновь могут извлекаться из среды в аэробных условиях для синтеза полифосфатов, при этом бактериальный рост и пополнение полифосфата и гликогена вновь происходят за счет потребления запасенных поли(гидрокси)алканоатов. В аэробных условиях полифосфаты могут сохраняться в течение долгого времени, и гидролизуются они лишь при лизисе клеток.

Рис. 1.91. Биологический процесс поглощения фосфора фосфатаккумулирующими микроорганизмами (по М. Хенце и др., 2004, с изменениями): ФАО – фосфатаккумулирующие организмы; ПНО – полимерные насыщенные оксикислоты; Гл – гликоген; ПФ – полифосфаты; НАс – ацетат

К числу наиболее активных ФАО относятся бактерии р. Acinetobacter: Acinetobacter calcoaceticus, A. johnsonii, A. lwoffii. Некоторые из них способны накапливать фосфор при культивировании в аэробных условиях без предварительной анаэробной стадии. Acinetobacter обычно присутствует в активном иле, но в незначительных количествах из-за низкой скорости роста.

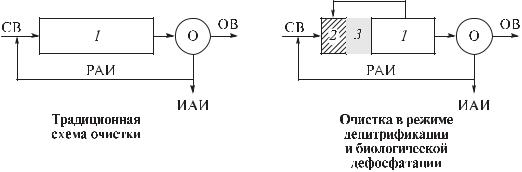

При эксплуатации системы аэротенк – вторичный отстойник в традиционном режиме (см. рис. 1.92, слева) доля фосфора, перешедшего в биомассу, повышается с увеличением прироста избыточного ила. Это достигается уменьшением концентрации и возраста ила. Однако в таком случае снижается эф-

234 |

Глава 1 |

фективность удаления органических веществ и азота. Поэтому в традиционном режиме эксплуатации очистных сооружений не удается достичь значительного изъятия фосфатов без ухудшения очистки по остальным показателям.

Применяя определенные режимы попеременного пребывания активного ила в аэробных и анаэробных условиях, можно создать условия для развития фосфатаккумулирующих бактерий, относящихся к факультативным анаэробам, и повысить накопление избыточного количества фосфора в цитоплазме бактериальных клеток. При этом содержание фосфора в клеточном веществе возрастает до 4,5–6% по сравнению с 1,2–1,4% при обычных условиях без ухудшения остальных показателей очистки. Такая очистка сточной воды с глубоким биологическим удалением фосфора с помощью ФАО получила название EBPR–про- цесса (enhanced biological phosphorus removal process).

Для глубокого изъятия фосфора по технологии биологической дефосфатации процесс модифицируют путем включения ступени анаэробной обработки активного ила в традиционную схему (рис. 1.92). При этом в последовательности очистки может сначала предусматриваться аноксичная (денитрификация), затем анаэробная стадия (накопление летучих жирных кислот ЛЖК) и аэробная (дефосфатация), или сначала анаэробная, затем аноксичная и аэробная очистка. В обоих вариантах активный ил не должен длительно пребывать в бескислородных условиях на стадиях его обработки (во вторичном отстойнике) во избежание выхода фосфора из клеток в раствор и его возврата на вход очистных сооружений.

Рис. 1.92. Схемы биологической очистки с модификацией аэротенка для удаления азота и фосфора: СВ – сточная вода; ОВ – очищенная вода; ИАИ – избыточный активный ил; РАИ – рециркулируемый активный ил; О – отстойник; 1 – зона аэрации (нитрификация и дефосфатация); 2 – зона денитрификации (аноксичная); 3 – анаэробная зона (ацидификация)

На эффективность удаления фосфора влияют содержание ЛЖК, соотношение БПК : ХПК, C : P, БПК : P, БПК : N, температура, содержание кислорода, величина окислительно-восстановительного потенциала.

Важное условие, способствующее поглощению фосфора фосфатаккумулирующими клетками, – присутствие в сточной воде легкодоступных субстратов, таких как летучие жирные кислоты, в достаточном количестве. Они образуются в анаэробной зоне фосфатнеутилизирующими факультативными микроорга-

Биологическая очистка сточных вод |

235 |

низмами активного ила. Чем больше ЛЖК образуется в анаэробной зоне, тем больше прирост ФАО и, следовательно, больше удаляется фосфатов в аэробной зоне. При соотношении БПК : ХПК, близком к единице, органическое вещество стоков разлагается легче, в анаэробных условиях образуется больше ЛЖК, соответственно больше изымается фосфора – в аэробных.

Соотношение C : P – 21 : 25 способствует более раннему формированию полифосфатных включений у Acinetobacter. При соотношении C : P < 15 накопление и использование полифосфатных включений идут медленнее.

Избыток азота в сточных водах приводит к накоплению нитратов на аэробной стадии нитрификации и дефосфатации. Нитраты, рециркулируемые со сточной водой и возвратным илом в анаэробную зону ацидификации, восстанавливаются содержащимися в ней летучими жирными кислотами в процессе денитрификации, что приводит к уменьшению количества ЛЖК, используемых фосфатаккумулирующими бактериями для поглощения фосфора на стадии дефосфатации. Кроме того, поступление нитратов с возвратным потоком в анаэробную зону приводит к увеличению окислительно-восстановительного потенциала и замедлению выделения ЛЖК факультативными анаэробами. Подача в течение нескольких недель возвратного потока с относительно высоким содержанием нитратов приводит к вытеснению полифосфатаккумулирующих бактерий и прекращению процесса дефосфатации. В этих условиях ил обогащается обычными нитрифицирующими бактериями, которые не аккумулируют фосфаты. В то же время высвобождение фосфора в анаэробных условиях может замедлиться, если в среде присутствуют нитраты. Это уменьшает потери фосфора илом во время его пребывания во вторичном отстойнике. На практике необходимое содержание нитратов достигается оптимизацией объемов различных зон аэротенка и циркулирующих потоков, а также введением дополнительного реактора денитрификации на пути возвратного ила из вторичного отстойника.

Для оптимального потребления фосфора в аэробной зоне должно быть достаточно кислорода. Попадание кислорода в анаэробный реактор, как и попадание нитратов, приведет к окислению легкоразлагаемых органических веществ и уменьшению последующего поглощения фосфатов.

ФАО поглощают фосфор при положительных значениях Eh. При Eh –100 мВ наблюдаются накопление полиоксибутирата и распад гранул полифосфатов, а при дальнейшем понижении Eh до –140 мВ и ниже резко возрастает концентрация фосфора в сточной воде.

При малой нагрузке и большом возрасте ила масса фосфатаккумулирующих бактерий снижается. Клетки ФАО голодают, больше расходуют накопленные внутриклеточные продукты и энергию на поддержание своей жизнедеятельности. При истощении внутриклеточного гликогена в анаэробной зоне происходит менее эффективное накопление ацетата и ПНО. Все это приводит к снижению эффективности процесса биологического удаления фосфора. Поэтому нагрузка на очистные сооружения и возраст ила должны быть оптимальными, чтобы, с одной стороны, наблюдалось эффективное поглощение фософора и, с другой – обеспечивались показатели очистки по азоту и БПК.

236 |

Глава 1 |

Для наиболее эффективного удаления фосфора содержание растворенного кислорода в аэробной зоне необходимо поддерживать на уровне 1,7–2,5 мг/л; отношение БПК5/Pобщ. – на уровне 20–30; иловый индекс – на уровне 70–90, возраст ила – около 5 сут. Содержание нитратов в анаэробной зоне не должно превышать 2–3 мг/л, а Eh в этой зоне должен быть в интервале от –140 до –100 мВ.

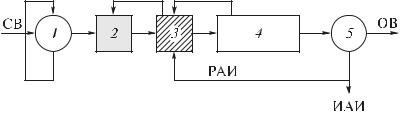

Если содержание легкоразлагаемого органического вещества в сточной воде недостаточно для эффективного протекания процесса дефосфатации, то можно использовать дополнительные источники углерода: ацетат, стоки пищевых производств, гидролизаты ила и т. п. Гидролиз организуют в первичном отстой- нике-ацидификаторе (рис. 1.93) или в сборнике первичного осадка. При этом гидролиз одновременно приводит к повышению скорости и сокращению необходимого времени аэробной обработки сточных вод для достижения требуемой величины БПК. Отстойник-ацидификатор отличается от обычного отстойника большей рабочей глубиной при времени пребывания воды около 2 ч, а осадка – 3–4 сут.

При большой нагрузке на очистные сооружения и малом возрасте ила нитрификация не протекает, однако биологическое удаление фосфора может происходить и без нитрификации-денитрификации. В этом случае сточные воды последовательно проходят анаэробную и аэробную зоны в аэротенке с рециркуляцией активного ила.

Рис. 1.93. Вариант биологической очистки с удалением азота и фосфора с отстойником-ацидификатором: СВ – сточная вода; ОВ – очищенная вода; ИАИ – избыточный активный ил; РАИ – рециркулируемый активный ил; 1 – отстойник-ацидификатор; 2 – анаэробная зона; 3 – зона денитрификации; 4 – зона нитрификации; 5 – вторичный отстойник

В типичной системе очистки денитрификация и удаление фосфора протекают раздельно. Однако возможны и другие технологические решения, которые используются для удаления избытка азота, например в аэротенках нитриденитрификаторах с анаэробной (аноксичной) и аэробной зонами и циклической циркуляцией воды (см. рис. 1.88). При таком варианте очистки в 5–6 раз возрастает способность активного ила аккумулировать соединения фосфора, что обеспечивает параллельное удаление органических загрязнений и соединений азота с одновременным биологическим удалением соединений фосфора. Этот одноступенчатый вариант используется в Западной Европе для удаления азота и фосфора на коммунальных очистных сооружениях.

При использовании SB-реактора периодического действия (SBR, см. разд. 1.7.1.2) с чередованием анаэробных и аэробных условий наряду с уда-

Биологическая очистка сточных вод |

237 |

лением азота можно извлечь из сточной воды 60–93% фосфора. Циклы повторяются до необходимого уровня накопления фосфора в биомассе, после чего он выводится из реактора с избыточной биомассой в конце аэробной фазы цикла.

В целом применение анаэробно-аэробной технологии позволяет повысить степень изъятия фосфатов до 80–95% и снизить в очищенной воде концентрацию общего фосфора до 0,5–1,0 мг/л.

Еще больше снизить концентрацию фосфора в очищенной воде, вплоть до норм рыбохозяйственного водоема (0,2 мг/л) и ниже можно с помощью биогальванического метода. В этом методе специальные насадки, армированные металлом (обычно железом), монтируются в рабочей зоне очистного сооружения. В процессе своей жизнедеятельности микроорганизмы активного ила формируют на поверхности металла биопленку. При окислении органических веществ среда подкисляется и на границе контакта биопленки и сточной воды образуется локальная зона, в которой активная реакция среды кислая. При этом на поверхности металла развивается электрохимическая коррозия (см. разд. 9.2.1), ионы металла переходят в раствор и образуют с фосфат-ионами нерастворимые соли. Наряду с этим коррозионный ток, возникающий в результате электрохимической реакции на границе биопленка–металл, положительно воздействует на биоценоз очистного сооружения, активизирует окислительные процессы и тем самым повышает качество очистки воды. Преимуществом этого метода удаления соединений фосфора является отсутствие использования в процессе очистки каких-либо реагентов.

1.7.3. Биологическое удаление серы

Для удаления из сточных вод серы используются бактериальное окисление и восстановление ее соединений.

Сероводород окисляют серобактерии и тионовые бактерии. Окислительная биотрансформация соединений серы протекает в последовательности:

H |

S S S O |

2– SO |

2– SO 2– |

(1.89) |

|

2 |

2 |

3 |

3 |

4 |

|

Внутри клеток серобактерий или на их поверхности откладывается элементная сера, которая используется в процессе дыхания при недостатке в среде сероводорода. При этом сера окисляется в серную кислоту.

В системах биологической очистки чаще всего встречаются бесцветные нитчатые серобактерии рр. Beggiatoa и Thiothrix. Способность этих серобактерий откладывать серу в клетках при достаточном количестве сероводорода позволяет использовать их как индикаторы качества очистки сточных вод. При плохой очистке, когда возникают анаэробные условия, появляется сероводород, клетки серобактерий при этом наполнены серой, при хорошей очистке сера в клетках окисляется, а не откладывается.

Тионовые бактерии способны окислять сероводород, серу, тиосульфаты, политионаты и сульфиты в серную кислоту, но без отложения элементной серы внутри или вне клеток. Они относятся к автотрофным микроорганизмам, ас-

238 |

Глава 1 |

симилируют углекислоту, используют химическую энергию, освобождающуюся при окислении серных соединений кислородом воздуха. Наиболее распространенные тионовые бактерии относятся к роду Thiobacillus. Представители Thiobacillus denitrificans отличаются от тионовых бактерий других видов тем, что могут развиваться в анаэробных условиях, используя кислород нитратов для окисления серы и тиосульфата. Важная роль принадлежит тиобактериям и в окислении сульфидов металлов.

Серосодержащие органические соединения сточных вод окисляются с участием гетеротрофных микроорганизмов. При этом в качестве промежуточных продуктов образуются сероводород, метилмеркаптан, диметилсульфид, элементная сера.

Автотрофные и гетеротрофные тионовые бактерии разлагают роданиды, содержащиеся, в частности, в сточных водах коксохимических предприятий. Реакция окисления имеет вид

CNS– + 2O |

2 |

+ 2H |

2 |

O SO |

2– + NH + + CO |

2 |

(1.90) |

|

|

4 |

4 |

|

В анаэробных условиях в процессе сульфатного анаэробного дыхания (диссимиляционной сульфатредукции) с использованием сульфатов в качестве конечного акцептора электронов сульфатредуцирующие бактерии (рр. Desulfovibrio и Desulfotomaculum) восстанавливают серу сульфатов с образованием H2S. В качестве донора электронов они способны использовать различные легкодоступные органические источники углерода (углеводы, кислоты, спирты), а также водород; в качестве акцептора электронов – сульфит и тиосульфат.

Изменение свободной энергии при анаэробном восстановлении сульфата до сероводорода незначительно, поэтому сульфатредукторы осуществляют лишь неполное окисление органических веществ. Окисление таких органических субстратов, как лактат, пируват и малат происходит до ацетата и CO2:

4CH3COCOOH + H2SO4 4CH3COOH + 4CO2 + H2S |

(1.91) |

Диссимиляционная сульфатредукция при анаэробной биодеградации органических субстратов протекает в сооружениях анаэробной биологической очистки, в застойных зонах аэротенков и биофильтров, в сточных коллекторах. Образование сероводорода зависит от температуры воды, концентрации органических загрязнений, продолжительности пребывания воды в сточной системе. При повышении температуры на 10 °С скорость сульфатредукции возрастает в 3 раза. Поэтому в теплое время года в стоках при большом времени их пребывания чаще образуется сероводород. При минимальном содержании органических загрязнений в воде образование сероводорода замедляется.

В типовых системах аэробной очистки лишь малая часть сульфатов ассимилируется активным илом или биопленкой, поскольку обычно содержание сульфатов в воде намного превышает потребности микроорганизмов в сере. Поэтому содержание сульфатов в сточной воде, прошедшей только аэробную очистку, меняется незначительно.

Биологическая очистка сточных вод |

239 |

Всистемах анаэробно-аэробной очистки часть серы, содержащаяся в воде

ввиде сульфатов или сульфитов, удаляется на первой, анаэробной, стадии.

Выделяющийся при этом H2S отдувается и сжигается вместе с биогазом. Образующиеся сульфиды металлов либо осаждаются в виде шлама, либо поступают со сточной водой на аэробную стадию. На этой стадии окисление суль-

фидов и растворенного в воде H2S серо- и тиобактериями вновь переводит серу в сульфаты.

Для удаления сульфатов из воды, особенно при высокой их концентрации, можно целенаправленно подобрать условия анаэробной очистки, максимально способствующие протеканию сульфатредукции, а не метанообразования, а процесс аэробной очистки организовать таким образом, чтобы сероводород и сульфиды окислялись с образованием элементной серы. Для этого можно использовать специально селекционированные микроорганизмы, добавлять органические субстраты (метанол, лактат), используемые сульфатредукторами для восстановления серы, поддерживать необходимые условия среды, из которых наиболее важные – концентрация растворенного кислорода и ре- докс-потенциал, и соответствующее инженерное оформление реакторов. Используя эти методы, в проточном реакторе с загрузкой можно достичь скорости восстановления сульфатов 130–150 мг/(л·ч) при скорости разбавления среды 0,12 ч–1. Использование микроаэрофильных условий с надежным контролем концентрации растворенного кислорода обеспечивает почти

полную конверсию H2S/S2–, образуемых в анаэробном процессе, в элементную серу, легко извлекаемую из сточных вод.

1.8.Обезвоживание осадков очистных сооружений

Осадки, образующиеся в процессе очистки сточных вод, могут представлять собой: грубые примеси, задерживаемые решетками; минеральные частицы (песок), задерживаемые песколовками; плавающие примеси (жировые вещества), всплывающие в отстойниках, ловушках; сырой осадок взвешенных веществ, задерживаемых первичными отстойниками; активный ил и биопленку вторичных отстойников; осадок и ил сооружений анаэробной очистки.

Доля осадков на городских очистных сооружениях (по отношению к объему обработанной воды): ил – до 1%, осадок из первичных отстойников – 0,1–0,5%, песок и отбросы с решеток – по 0,005–0,01%. Общее количество осадков составляет до 1,5% объема сточной воды. В процессе очистки сточных вод на станциях аэрации Москвы ежесуточно образуется около 30 000 м3 осадков (около 0,5% объема сточных вод).

Осадки и избыточный активный ил, образовавшиеся в процессе очистки сточных вод, необходимо уплотнять, обезвоживать для снижения их объема, обеззараживания, устранения запаха, подготовки к утилизации, уменьшения затрат на их транспортировку в места складирования и захоронения. Выбор метода и технологии обезвоживания определяется конкретной ситуацией: осо-

240 |

Глава 1 |

бенностями осадков (количество, влажность, консистенция, соотношение минеральных и органических веществ, размер частиц и т. д.), местом их последующего складирования или способом переработки.

Влажность осадка первичных отстойников 95–98%. Влажность активного ила после аэротенков составляет 99,2–99,7%, выгружаемого из вторичных отстойников – 98,5–99,2%, из 2-ярусных – 92–96%, из метантенков – 96–98%, биопленок после биофильтров – 96–99%. Наиболее легко обезвоживаются минеральные осадки и гораздо труднее – органические осадки и избыточный активный ил. Чем выше содержание твердого вещества в осадке, тем проще и дешевле его дальнейшая переработка и утилизация.

Наиболее простой и малозатратный метод – обезвоживание осадков в естественных условиях: на песковых и иловых площадках, иловых прудах с удалением иловой воды, площадках-уплотнителях, в лагунах и шламохранилищах.

Иловые пруды, лагуны, шламонакопители, различные оборудованные емкости и резервуары служат для сбора, уплотнения, обезвоживания, хранения и стабилизации осадков городских и промышленных сточных вод. Осадки в них могут пребывать от нескольких месяцев до нескольких десятков лет; во время хранения аэрироваться или анаэробно сбраживаться. По истечении срока хранения или заполнения лагун, шламонакопителей осадки удаляют со дна этих сооружений специальными погружными насосами или другими устройствами, смонтированными на понтонах.

Площадки-уплотнители имеют рабочую глубину до 2 м, представляют собой прямоугольные карты-резервуары шириной 9–18 м с водонепроницаемыми днищем и стенами. Иловая вода после отстаивания осадка выпускается вдоль продольных стен через отверстия, перекрываемые заслонками-шиберами.

Иловые площадки применяются на естественном основании – без дренажа и с дренажом, на искусственном дренирующем основании, на асфальтовобетонном основании, в виде каскадных площадок с отстаиванием и поверхностным удалением иловой воды, крытые и открытые, с откачиванием иловой воды под вакуумом, с искусственной вентиляцией и т. д. Избыточная влага на таких площадках сливается с поверхности, фильтруется через слой осадка и удаляется с помощью дренажа, испаряется со свободной поверхности. Процесс испарения зависит от скорости ветра, влажности, температуры воздуха и интенсивности солнечной радиации.

Технология сушки осадка на иловых площадках с дренажем предусматривает подготовку осадка к подаче, напуск его на иловую карту, фильтрование, подсушивание и удаление подсушенного осадка. Для повышения эффективности процесса и ускорения сушки в осадок могут вводиться флокулянты (см. ниже), наполнители (опилки, древесная стружка), использоваться регенерация дренажных систем, продувка воздухом, рыхление и т. п.

Типичная нагрузка на иловые площадки составляет 0,8–2,5 м3/м2 в год, или 50–200 кг/м2 в год по сухому веществу осадка при удалении до 60% влаги через дренажную систему. Продолжительность обезвоживания и сушки 1–10 лет,

втечение которых осадок подсушивается до влажности 70–80%, уменьшаясь

вобъеме в 7–10 раз.