- •1. Типы клеточной организации. Структурно-функциональные отличия прокариот и эукариот.

- •Поверхностный аппарат ядра, его строение и функции. Строение ядерного порового комплекса. Импор и экспорт белков через ядерные поры.

- •3.Химический состав и структурная организация хроматина. Уровни компактизации. Хромосомы чел их строен и классификация.

- •5. Цитоплазматическая мембрана, строение, функции.

- •Транспорт белка в эпс

- •Энергетический обмен

- •Подготовительный этап

- •Бескислородное окисление, или гликолиз

- •Кислородное окисление, или дыхание

- •Аэробное окисление глюкозы

- •Анаэробное окисление глюкозы

- •Гликолиз

- •Этапы гликолиза

- •Энергетический баланс гликолиза

- •Общие реакции аэробного и анаэробного гликолиза

- •Окислительное декарбоксилирование пировиноградной кислоты (пвк)

- •Общая характеристика какркасно-двигательной системы клетки. Биологическая роль цитоскелета

- •Микрофиламенты и промежуточные филаменты

- •11. Первичная, вторичная, третичная структура днк.

- •Генетический код. Его свойства.

- •Репликация днк. Особенности репликации у эукариот. Теломеры и теломеразы, их био значение.

- •Регуляция активности генов на примере триптофанового оперона.

- •Негативный и позитивный контроль генетической активности.

- •Регуляция экспрессии генов у эукариот

- •Рецепторы, их классификация. Функции и свойство рецепторов

- •Биологич основы регуляции клеточного цикла. Циклины и циклинзависимые киназы

- •Мейоз, его биологическое значение. Характеристика редукционного и эквационного деления мейоза.

- •Формы бесполого и полового размножения у эукариот их цитологические основы и биологическое значение. Примеры.

- •Типы эмбриогенеза

- •Периодизация онтогенеза: зигота, дробление (стимуляция дробления, функции, типы), гаструляция, типы гаструляции, гистогенез и органогенез

- •Типы яйцеклеток. Зависимость между типами яйцеклеток и характером дробления.

- •Филогенетически обусловленные пороки развития нервной системы человека.

- •Жизненный цикл возбудителя малярии.

- •II. Спорогония.

- •Токсоплазма: систематика, морфология, жизненный цикл, патогенное действие. Диагностика, профилактика токсоплазмоза. Врожденный и приобретенный токсоплазмоз.

- •Лейшмании: систематика, морфология, жизненный цикл, патогенное действие. Диагностика и профилактика лейшманиоза. Кожный, висцеральный, кожно-слизистый лейшманиозы.

- •Возбудители трипаносомозов, их жизненные циклы.

- •Возбудитель амебиаза, его жизненный цикл.

- •Возбудители лямблиоза и балантидиаза, их жизненные циклы.

- •Плоские черви. – возбудители цестодозов.

- •1)Свиной цепень (вооруженный) (Taenia solium)

- •Систематика

- •Общая характеристика ленточных червей. Цестоды, жизненный цикл которых связан с водной средой.

- •Класс Цестоды. Морфология, жизненный цикл, патогенность лентеца широкого. Диагностика и профилактика дифиллоботриоза.

- •Эхинококк и альвеококк. Систематическое положение, морфология, цикл развития, пути инвазии, ларвальные гельминтозы. Боснование методов лабораторной диагностики, профилактика.

- •Плоские черви - возбудители трематодозов человека, их биология, жизненные циклы. Биологические основы профилактики трематодозов.

- •Круглые черви - возбудители нематодозов человека (геогельминтозов), их биология, жизненные циклы. Биологические основы профилактики нематодозов-геогельминтозов.

- •Заражение[править | править код]

- •Нематодозы человека[править | править код]

- •Филяриатозы

- •Онхоцеркоз

- •Клещи. Систематическое положение, морфология, развитие, медицинское значение.

- •Комары. Систематическое положение, морфология, географическое распростанение, развитие, медицинское значение, меры борьбы и профилактики.

- •176. Мошки, мокрецы. Систематическое положение, морфология, географическое распространение, развитие, медицинское значение, меры борьбы и профилактики.

Рецепторы, их классификация. Функции и свойство рецепторов

Рецептор предназначен не только для восприятия сигналов раздражителей, но и для первичного анализа этих сигналов. Рецептор находится на периферии нервной системы.

Функции рецепторов:

1.Сигнализировать о действиях на организм внешних и внутренних раздражителей.

2.На уровне рецептора происходит преобразование физической энергии раздражителя в физиологический процесс нервного возбуждения. Результатом этого возбуждения является образование нервного импульса.

3.На уровне рецептора начинается примитивный анализ поступающих раздражений.

Классификации рецепторов:

В связи с большим количеством поступающей информации существует такое же количество рецепторов.

I. В зависимости от того, сколько раздражителей может воспринимать рецептор:

— мономодальные (воспринимают 1 вид раздражителя);

— полимодальные (воспринимают несколько раздражителей).

Пример мономодальных (органы слуха, зрительные рецепторы).

II. В зависимости от источника информации все рецепторы делятся на 3 больших группы:

1. Экстерорецепторы воспринимают сигналы из внешней среды.

2. Интерорецепторы воспринимают информацию из внутренней среды организма.

3. Проприорецепторы находятся в связках, мышцах, надкостнице. Благодаря им центральная нервная система получает информацию о состоянии опорно-двигательного аппарата.

Среди экстерорецепторов выделяют:

— дистактные, для возбуждения которых не нужен контакт с раздражителем, они возбуждаются на расстоянии.

— контактные, возбуждаются при непосредственном контакте с раздражителем.

III. По характеру формирующихся ощущений рецепторы делятся на:

1. зрительные;

2. вкусовые;

3. слуховые;

4. обонятельные.

IV. В зависимости от того с какой энергией раздражителя сталкивается рецептор, выделяют:

1. хеморецепторы (если раздражитель химическое вещество);

2. механорецепторы (если раздражитель механическое вещество);

3. фоторецепторы;

4. болевые рецепторы.

V. По функционированию все рецепторы делятся на 2 группы:

1. первичновоспринимающие (первичные);

2. вторичновоспринимающие (вторичные).

Первичновоспринимающие рецепторы вступают в контакт с раздражителем непосредственно, т.е. при действии раздражителя на мембране такого рецептора первично начинается генерация (образование) рецепторного потенциала (РП). Она связана с изменением проницаемости мембраны для ионов натрия. Натрий начинает активно поступать во внутреннюю среду и происходит деполяризация (изменение зарядов мембраны). При достижении РП определённой величины он постепенно перерастает в генераторный потенциал (ГП). Этот процесс происходит на мембране первичного рецептора, ГП является причиной возникновения потенциала действия (ПД) = нервный импульс. ПД несёт информацию в ЦНС о действующем на рецептор раздражитель. По такому принципу работают проприорецепторы и рецепторы обоняния.

Вторичновоспринимающие рецепторы отличаются от первичных строением и физиологией. Первичный рецептор представляет собой окончание нервного волокна, вторичный в своём составе помимо нервного волокна имеет особую специализированную клетку, которая называется рецептирующей. Вторичный рецептор воспринимает информацию вторично. Первичная информация идёт на рецептирующую клетку. Под действием стимула на мембране рецептирующей клетки возникает РП. Рецептирующая клетка контактирует с чувствительным волокном посредством синапса. Между рецептирующей клеткой и чувствительным волокном имеется синоптическая щель. В эту щель выделяется медиатор. Выделившийся медиатор связывается с рецепторами мембраны чувствительного волокна и вызывает деполяризацию мембраны, которая проводит к образованию ГП. Т.о., во вторичном рецепторе РП образуется на рецептирующей клетке, а ГП на чувствительном волокне. ГП является причиной возникновения первичного импульса на мембране рецептора.

Свойства рецепторов

1. Специфичность. В процессе эволюции на определенные виды раздражителей рецепторов выработалась более эффективная реакция ответа. Многие из них стали специализированными, т.е. способными отвечать на свой вид раздражителя (палочки и колбочки на свет). Те раздражители, к которым рецепторы эволюционно приспособлены, называются адекватными. Помимо адекватных раздражителей на рецепторы могут действовать и неадекватные раздражители. В этом случае, чтобы рецепторы отреагировали на них необходимо, чтобы их сила была очень большой (например, достаточно небольшого раздражителя для реакции полочек и колбочек, при ударе по глазам человек тоже видит вспышки света).

2. Широкий диапазон чувствительности. Установлено, что человеческое ухо воспринимает диапазон от 16 до 20 тыс. Герц.

3.Адаптация. Она связана с защитной функцией. Установлено, Что при действии постоянного раздражителя, чувствительность рецептора снижается. Наивысшей чувствительностью рецептор обладает в начале действия раздражителя и в конце. Адаптация имеет охранительное значение для нервной системы, так как она отсеивает ненужные, избыточные сигналы.

Вторичные посредники, или «вторичные мессенджеры» — это внутриклеточные сигнальные молекулы, высвобождаемые в ответ на стимуляцию рецепторов и вызывающие активацию первичных эффекторных белков. ... Вторичные посредники, как правило, являются малыми небелковыми молекулами

28. Рецепторы, сопряженные с G-белком. Биологические принципы проведения сигнала на примере адреналинового рецептора клеток печени.

Рецепторы, связанные с G-белками - транс мембранные белки, ассоциированные с ионным каналом или ферментом, - состоят из рецептора, взаимодействующего с сигнальной молекулой (первый посредник), и G-белка (гуанозин трифосфат-связывающего регуляторного белка), включающего несколько компонентов), который передает сигнал на связанный с мембраной фермент (аденилат циклазу) или ионный канал, вследствие чего активируется второй внутриклеточный посредник - чаще всего циклический АМФ (цАМФ) или Са2+. Около 80% всех гормонов и нейромедиаторов действуют через рецепторы, связанные с эффек-торными механизмами посредством G-белков.

В составе плазмолеммы находятся интегрины, называемые клеточными адгезионными молекулами (КАМ) - трансмембранные белки, служащие рецепторами для внеклеточных фибриллярных макромолекул фибронектина и ламинина (см. рис. 10-9). Фибронектин связывается с клетками и молекулами внеклеточного матрикса (коллагеном, гепарином, фибрином). Таким образом, фибронектин играет роль адгезионного мостика между клеткой и компонентами межклеточного вещества. Между тем, внутриклеточная часть молекулы интегрина через ряд дру-их белков (талин, винкулин и сс-актинин) связана с цитоскелетом.

Поверхностный аппарат клетки выделяется некоторыми авторами, которые рассматривают его как структурно и функционально единое образование, состоящее из трех компонентов: (1) надмембранного комплекса (гликокшшкса), (2) плазмолеммы и (3) подмембранного ком-плекса (см. рис. 3-17). Первые два компонента описаны выше. Подмем-бранный комплекс образован специализированной периферической частью цитоплазмы, прилежащей к плазмолемме (кортикальный слой) и содержащей элементы цитоскелета (см. ниже), преимущественно акти-новые микрофиламенты. Более глубоко располагаются промежуточные фшюменты и микротрубочки. Благодаря сокращению сети микрофила-ментов, связанных с белками плазмолеммы, происходят изменения формы клетки и ее отдельных участков, формирование псевдоподий, выростов, перемещение клетки в пространстве.

МЕХАНИЗМ ВЗАИМОД АДРЕНАЛИНА С РЕЦЕПТОРОМ.

1) взаимодейств адреналина с рецептором вызывает его активацию. (изменение конформации цитоплазматического домеа)

2) неактивный белок G взаимодействует с рецептором и активируется (ГДФ, связанный с белком замещается на ГТФ)

3) белок G активирует аденилциулазу.

4)аденилциклаза превращает АТФ в цАМФ.

5) цАМФ активирует протеинкиназу А.

6) протеинкиназа А фосфорилирует киназу фосфорилазы.

7) киназа фосфорилазы фосфорилирует гилкогенфосфорилазу

8) гликогенфосфорилаза катализирует реакцию деполимеризации гликогена с образованием глюкозо-1 фосфата.

29. Каталитические рецепторы. Биологические принципы проведения сигнала на примере фосфатидилининозитол-дифосфатного механизма клеточной сигнализации.

Каталитические рецепторы – трансмембранные белки, наружная часть которых содержит связывающий лиганд участок, цитоплазматическая часть либо сама функционирует как активный центр фермента, либо тесно связана с молекулой фермента. Известно 5 типов каталитических рецепторов.

Биологические принципы проведения сигнала на примере фосфатидилининозитол-дифосфатного механизма клеточной сигнализации???

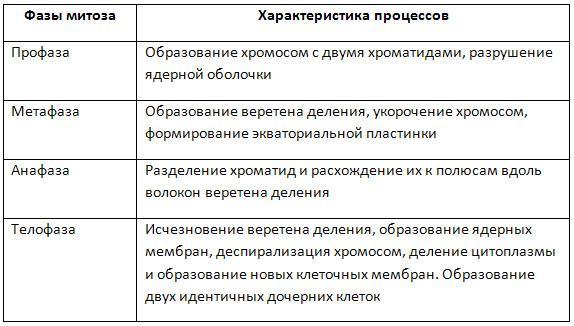

30. Клеточный цикл. Митоз, его биологическое значение.

Кле́точный цикл — это период существования клетки от момента её образования путём деления материнской клетки до собственного деления или гибели.

Длительность клеточного цикла у разных клеток варьируется. Быстро размножающиеся клетки взрослых организмов, такие как кроветворные или базальные клетки эпидермиса и тонкой кишки, могут входить в клеточный цикл каждые 12—36 ч. Короткие клеточные циклы (около 30 мин) наблюдаются при быстром дроблении яиц иглокожих, земноводных и других животных. В экспериментальных условиях короткий клеточный цикл (около 20 ч) имеют многие линии клеточных культур. У большинства активно делящихся клеток длительность периода между митозами составляет примерно 10—24 ч.

Клеточный цикл эукариотсостоит из двух периодов:

-

Период клеточного роста, называемый «интерфаза», во время которого идет синтез ДНКибелкови осуществляется подготовка к делению клетки.

-

Период клеточного деления, называемый «фаза М» (от слова mitosis — митоз).

Интерфаза состоит из нескольких периодов:

-

G1-фазы (от англ.gap — промежуток), или фазы начального роста, во время которой идет синтез мРНК,белков, других клеточных компонентов;

-

S-фазы (от англ.synthesis — синтез), во время которой идет репликация ДНКклеточного ядра, также происходит удвоениецентриолей(если они, конечно, есть).

-

G2-фазы, во время которой идет подготовка к митозу.

У дифференцировавшихся клеток, которые более не делятся, в клеточном цикле может отсутствовать G1 фаза. Такие клетки находятся в фазе покоя G0.

Период клеточного деления(фаза М) включает две стадии:

-

кариокинез(деление клеточного ядра);

-

цитокинез(деление цитоплазмы).

В свою очередь, митозделится на пять стадий.

Описание клеточного деления базируется на данных световой микроскопии в сочетании с микрокиносъемкой и на результатах световойиэлектронноймикроскопиификсированных и окрашенных клеток.

Важнейшим компонентом клеточного цикла является митотический (пролиферативный) цикл. Он представляет собой комплекс взаимосвязанных и согласованных явлений во время деления клетки, а также до и после него. Митотический цикл— это совокупность процессов, происходящих в клетке от одного деления до следующего и заканчивающихся образованием двух клеток следующей генерации. Кроме этого, в понятие жизненного цикла входят также период выполнения клеткой своих функций и периоды покоя. В это время дальнейшая клеточная судьба неопределенна: клетка может начать делиться (вступает в митоз) либо начать готовиться к выполнению специфических функций.

Биологическое значение митоза.

Оно состоит в том, что митоз обеспечивает наследственную передачу признаков и свойств в ряду поколений клеток при развитии многоклеточного организма. Благодаря точному и равномерному распределению хромосом при митозе все клетки единого организма генетически одинаковы.

Митотическое деление клеток лежит в основе всех форм бесполого размножения как у одноклеточных, так и у многоклеточных организмов. Митоз обусловливает важнейшие явления жизнедеятельности: рост, развитие и восстановление тканей и органов и бесполое размножение организмов.

31. Биологические основы регуляции клеточного цикла. Циклины и циклинзависимые киназы.