- •1.2. Система управления асинхронного электропривода

- •1.3. Расчёт системы трн - ад с подчинённым регулирования координат.

- •2. Асихронный электропривод с импульсным

- •2.3. Динамические характеристики системы с

- •3. Регулирование скорости в каскадных схемах.

- •3.2. Система управления асинхронно-вентильным

- •3.3. Анализ динамических характеристик системы авк

- •3.4. Подчинённое регулирование координат в системе авк.

- •4. Векторное управление асинхронным

- •5. Асинхронный электропривод с частотным

1.АСИНХРОННЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД

С ТИРИСТОРНЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ НАПРЯЖЕНИЯ

1.1. Тиристорный преобразователь напряжения - упра-

вляемый преобразователь переменного напряжения.

Регулировать величину подводимого к двигателю нап-

ряжения можно за счет включения в цепь статора дополни-

тельных элементов (резисторов, дросселей насыщения) или

с помощью тиристорных регуляторов напряжения (ТРН).

Использование ТРН по сравнению с другими способами

регулирования напряжения обладает рядом преимуществ: бо-

лее высоким КПД, бесступенчатость регулирования, малая

инерционность, меньшие массо-габаритные показатели.

Существует большое разнообразие схем включения си-

ловых вентилей (тиристоров, диодов), позволяющих осущес-

твить бесконтактную коммутацию статорных цепей,асинхрон- ных двигателей и регулировать уровень подводимого напря-

жения [1]. Некоторые из схем приведены на рис. 1.1.

В приведенных схемах статорные обмотки соединены как в

звезду, так и треугольник.

ТРН выполняют по симметричным и несимметричным

схемам. В симметричных схемах (рис. 1.1 а, б, г, д)ком-

мутирующий элемент состоит из двух встречно-параллельных

тиристоров в каждой фазе, при этом управляющие импульсы

подаются на тот тиристор, к аноду которого в данный мо-

мент времени приложен положительный потенциал сетевого напряжения.

В несимметричных схемах (рис.1.1 в) в каждой фазе коммутирующий элемент представлен встречно-параллельно

включенными тиристором и диодом. Наличие диода в комму-

тирующем элементе упрощает схему управления ТРН, повыша-

ет надежность, но несколько снижает диапазон регулирова-

ния выходного напряжения.

Во всех приведенных схемах регулирование выходного

напряжения достигается за счёт изменения угла сдвига от-

пирающих импульсов тиристоров с помощью системы импульс-

но-фазового управления (СИФУ).

Задача точного определения напряжения подводимого к

статору двигателя при фазовом управлении достаточно сло-

жна, так как её решение связано с учётом взаимосвязанных

электромагнитных процессов, происходящих в цепях ротора

г)

д)

г)

д)

Рис. 1.1. Схемы включения тиристорных регуляторов

напряжения

тромагнитных процессов используется при углубленных исс-

ледованиях электропривода с ТРН.

Для приближенных инженерных расчетов асинхронный

двигатель может быть представлен в виде трехфазной акти-

вно-индуктивной нагрузки, параметры которой определяются

из схемы замещения двигателя, Т-образную (рис.1.2,а) и Г-образную (рис.1.2).

Работу ТРН на активно-индуктивную нагрузку удобно

рассмотреть для случая симметричной схемы. Если симмет-

ричная активно-индуктивная нагрузка включена в звезду по

нулевой схеме, то ток в каждой фазе не зависит от тока

других фаз.

На рис.1.3,а приведена схема включения одной фазы.В

каждый момент времени величина среднего напряжения сети

U = Umsint уравновешивается падением напряжения на вен-

тилях и на элементах RL-цепи.

где

Uв-

падение напряжения на вентиле; i - ток

наг-

где

Uв-

падение напряжения на вентиле; i - ток

наг-

рузки; Rд, Lд - соответственно, активные сопротивление и

индуктивность двигателя; Um- амплитуда фазного напряже-ния.

а)

б)

а)

б)

Рис. 1.2. Схемы замещения асинхронного двигателя.

При закрытых тиристорах

Uв= Umsint. (1.2)

При открытом тиристоре, например, VS1 в предположе-

нии, что вентили идеальные (прямое сопротивление равно 0), в положительный полупериод напряжение сети можно за-

писать

Решение

этого уравнения относительно тока

нагрузки

Решение

этого уравнения относительно тока

нагрузки

i имеет две составляющие: принужденную iпр и свободную

icв.

i = iпр + icв. (1.4)

Принужденная составляющая определяется фазным на-пряжением и сопротивлением нагрузки:

_______________

_______________

где Zд =Rд2 + ( Lд)2 - полное сопротивление це-

пи нагрузки (двигателя); = arctg(Lд/Rд) - угол сдвига

между током и напряжением.

Свободная составляющая тока определяется электрома-

гнитной постоянной времени цепи нагрузки Tэ= Lд/Rд.

где

tвкл

-

момент включения тиристора.

где

tвкл

-

момент включения тиристора.

Показатель функции в выражении (1.6) можно предста-

вить в виде

где

tвкл

-

угол открывания тиристора.

где

tвкл

-

угол открывания тиристора.

Подставляя в выражение (1.4) значение свободной со-

тавляющей тока из (1.6) и принужденной из (1.5) получим

Значение

коэффициента A можно найти из условия,

что

Значение

коэффициента A можно найти из условия,

что

в момент срабатывания тиристора (t = ) ток в нагрузке

скачком измениться не может (i=0).

Окончательно

уравнение для тока и напряжения нагруз-

Окончательно

уравнение для тока и напряжения нагруз-

ки будет иметь вид:

б)

Рис. 1.3. Диаграмма фазных напряжений и токов.

U = Umsint при <= t <= ;

i = 0 или U = 0 при + < t < .

Угол проводимости зависит от и и может быть определён из уравнения, которое получается подстановкой

в выражение тока i значение угла t =

sin() - sin()e-/tg = 0. (1.11)

Зависимость от и может быть найдена с помо-щью ЭВМ.

Аналогичные выражения можно получить при анализе

процессов в нагрузке при открывании тиристора VS2 (vs2=

= vs1).

Графики изменения токов и напряжений при коммутации

RL-нагрузки показаны на рис.1.3,б.

Графики построены для случая, когда угол отпирания

тиристора VS1 превышает угол сдвига между током и нап-

ряжением. Значение является минимальным углом от-

крывания тиристоров. Действительно, если < , то угол

проводимости каждого тиристора должен превышать полови-

ну периода >. При этом на некоторых отрезках времени оба тиристора должны проводить ток одновременно, что не-

возможно, так как падение напряжения на проводящем вен-

тиле создает обратную полярность напряжения на закрытом

вентиле.

Максимальный угол отпирания тиристоров для рассмат-

риваемой схемы (рис.1.1,а) . При изменении угла ре-

гулирования в пределах <= <= к нагрузке приложено

несинусоидальное напряжение и протекает прерывистый ток.

Гармонический состав токов и напряжений на нагрузке за-

висит от схемы включения ТРН.

Характеристики ТРН рассматриваются,в виде семейства

характеристик Uтрн=f() [2]. Обычно выходное напряже-

ние ТРН представляют только его первой гармоникой, так

как другие гармоники (высшие нечётные) оказывают незна- чительное влияние на момент двигателя.

Для управляемого электропривода целесообразно пост-

роить семейство характеристик управления U1*= U1/Uном =

= f() при фиксированных значениях угла нагрузки const [1]. На рис.1.4. приведены регулировочные харак-

теристики ТРН для двух вариантов схем построения преоб-разователя: симметричной (рис.1.1,б) и несимметричной

(рис.1.1,в).

Cистема

импульсно-фазового управления

принципиально не отличается от СИФУ

тиристорного преобразователя

по-стоянного тока. Обычно она строится

по вертикальному

Cистема

импульсно-фазового управления

принципиально не отличается от СИФУ

тиристорного преобразователя

по-стоянного тока. Обычно она строится

по вертикальному

принципу, при этом на неё накладываются требования по

ширине отпирающих импульсов. Учитывая, что величина угла

нагрузки для асинхронных двигателей находится в пределах

от min~20o до max~90o, то ширина отпирающих импульсов

должна быть больше max-(min=min) => 70o.

На рис. 1.5. приведена одноканальная асинхронная

СИФУ, используемая в промышленных тиристорных регулято-

рах напряжения типа ТСУ.СИФУ - аналогового-цифрового ти-

па с вертикальным принципом управления, состоит из пяти

основных узлов: аналогово-цифрового преобразователя, ге-

нератора, счетчика, дешифратора и шести схем -ИЛИ-.

По каждому синхроимпульсу "Синх.", в соответствии с

Рис.

1.5. Принципиальная схема одноканальной

СИФУ.

Рис.

1.5. Принципиальная схема одноканальной

СИФУ.

сигналом управления, аналогово-цифровой преобразователь

вырабатывает импульс, который устанавливает счётчик в

нулевое состояние, при этом запускается генератор,и счё-

тчик начинает подсчитывать импульсы, вырабатываемые ге-

нератором. В соответствии с содержанием счётчика выдаёт-

ся сигнал с соответствующего выхода дешифратора ( длите-

льность 60o).

При равенстве пяти содержимого счетчика на шестом

выходе дешифратора появляется сигнал, блокирующий работу

генератора. Генератор будет находиться в заторможенном

состоянии до появления следующего импульса с аналогово-

цифрового преобразователя.

Схемы ИЛИ производят попарно логическое суммирова-

ние выходных импульсов дишифратора, обеспечивая расшире-

ние выходных отпирающих импульсов (+А, -А, +В, -В, +С,

-С) до 129o.

Аналогово-импульсный преобразователь выполнен на

элементах А1, А2, D1,интегрирующей цепи С1R13 и диффере-

нцирующей цепи C2R15. Преобразователь за период напряже-

ния сети вырабатывает один кратковременный импульс,

сдвинутый от синхроимпульса на время (угол), соответст-

вующее величине сигнала управления и сигнала обратной

связи. Усилитель А2 выполняет функцию компаратора. Гене-

ратор выполнен на элементе D6 (микросхема К155АГ3), счё-

тчик D5 (микросхема К155ИЕ5) своим входом соединён с вы-

ходом генератора, а выходом - с дешифратором D7 (микрос-

хема К155ИД4).

В зависимости от входной информации с соответ-ствую-щего выхода дешифратора выдается сигнал нулевого уров-ня.

По переднему фронту каждого синхроимпульса "Синх."

дифференцирующей цепочкой С7R5 вырабатывается импульс,по

которому элементы D1.3, D1.4 кратковременно открываются,

и происходит разряд конденсатора интегрирующей цепи C1R13. По окончании этого импульса через R13 начинается

заряд конденсатора С1.

Потенциал на инверсном входе усилителя А2 является

опорным сигналом и соответствует величине напряжения си-гнала управления, поступающего на вход СИФУ (Uупр'=Uупр-

- Uос). Когда потенциал пилообразного напряжения на кон-

денсаторе С1 (на прямом входе усилителя А2) начнёт пре-

вышать потенциал входа 4 этого усилителя, на выходе ком-

паратора появляется сигнал положительной полярности, а с

выхода дифференцирующей цепи C2R15 выдаётся кратковреме-

нный импульс единичного уровня, по которому счётчик D5

сбрасывается в нулевое состояние (конденсатор С1 продол-

жает заряжаться до прихода следующего синхроимпульса).

При сбросе счётчика D5 в нулевое состояние на шес-

том выходе дешифратора D7 устанавливается единичный уро-

вень. Этот сигнал подаётся на вход заторможенного гене-

ратора D6 через элементы D2.1, D2.2. При этом обеспечи-

ваются условия для самозапуска генератора, и он начинает

генерировать кратковременные импульсы нулевого уровня.

Эти импульсы подсчитываются счётчиком D5, по выходной

информации которого на соответствующем выходе дешифрато-

ра D7 появляется сигнал нулевого уровня. Для большей на-

дёжности запуска генератора через элемент D2.3 подаётся

импульс с дифференцирующей цепочки C2R15.Когда генератор

выработает пять импульсов, сигналом с шестого выхода де-

шифратора, он затормаживается. По переднему фронту оче-

редного синхроимпульса счётчик D5 сбрасывается в нулевое

состояние, на выходе 6 элемента D7 устанавливается сиг-

нал единичного уровня, и генератор начинает выработку

очередной серии импульсов. Длительность импульсов опре-

деляется цепочкой C3R16, а период - цепочкой С6R19.

Каждому уровню сигнала управления соответствует оп-

ределённое значение напряжения на выходе усилителя А1, а

следовательно, и фаза выходного сигнала компаратора А2.

Таким образом, с изменением уровня сигнала управления

изменяется фаза выходных импульсов. Диапазон регулирова-

ния угла открытия тиристоров от 0o до 240o.

Ключи "Работа" и "Торможение" обеспечивают подклю-

чение входа усилителя А1 к источнику управляющего сигна-

ла или к источнику, определяющему интенсивность торможе-

ния.

1.2. Система управления асинхронного электропривода

ТРН - АД с суммирующим усилителем.

При регулировании угла открытия тиристоров, вклю-ченных в статорную цепь асинхронного двигателя, в преде-лах<< величина напряжения питания двигателя изменя-ется от уровня напряжения сети до нуля. Используя схе-мы замещения двигателя (рис.1.2), можно связать основные координаты электропривода с параметрами двигателя.

Приведённый ток ротора определяется из выражения:

- критический момент:

- критическое скольжение:

где U1 - первая гармоническая фазового напряжения, прикладываемого к двигателю; R1 - активное сопротивление статора; R2'- активное сопротивление ротора, приведённое к статору; Хк= Х1+ Х2'; Х1 - индуктивное сопротивление фазы статора;Х2'- индуктивное сопротивление фазы ротора, приведённое к статору;S - абсолютное скольжение двигате- ля.

Из приведённых уравнений следует, что уменьшение на--пряжения питания двигателя приводит к снижению кри-тического момента и начального пускового тока двига-теля.

Для разомкнутой системы ТРН - АД механические хара- ктеристики при различных углах регулирования показаны на рис.1.6. При больших углах регулирования критический момент двигателя оказывается меньше момента холостого хода Мхх.

Сравнение характеристик короткозамкнутого двигателя (толстые линии) и двигателя с контактными кольцами и до- полнительным сопротивлением в цепи ротора (тонкие линии) показывает, что включение добавочных сопротивлений обес- печивает некоторое расширение диапазона регулирования скорости. Однако, даже в этом случае в разомкнутой системе не обеспечивается достаточный диапазон регулиро-вания скорости и точность её стабилизации в пределах од-ной характеристики.

Требуемая жесткость механических характеристик при достаточно широком диапазоне регулирования скорости

Рис.1.6. Характеристики двигателя при фазовом

управлении.

могут быть получены только в замкнутой системе, то есть тогда, когда угол регулирования является функцией ре-гулируемых координат. При этом можно осуществить также ограничение максимального значения регулируемых коорди- нат.

На рис.1.7 изображена система автоматического регу-лирования скорости асинхронного двигателя с обратной от-рицательной связью по скорости. В качестве датчика обра-тной связи по скорости используется тахогенератор BR. Схема предусматривает также ограничение момента двигате- ля с помощью отрицательной обратной связи по току стато-ра с отсечкой, которая снимается с трансформаторов тока ТА1-ТА3. Включение на входе усилителя А1 стабилитрона V2 обеспечивает реализацию регулировочной характеристики усилителя типа звена "насыщения".

Стабилизация скорости двигателя при изменении моме-нта нагрузки в данной системе обеспечивается следующим образом. Если двигатель работал в точке а характеристики 3 (рис.1.8), и в процессе работы произошло увеличение нагрузки, то его скорость снизится, напряжение на входе усилителя А1, равное разности сигналов задания Uз и об-ратной связи Uос, увеличивается. Соответственно увеличи- вается напряжение Uу на входе системы управления тирис-торами, уменьшится угол открывания тиривторов, и двига-тель перейдёт на другую регулировочную характеристику (например, из точки а в точку б, рис.1.8). Получающаяся

характеристика замкнутой системы имеет довольно высокую жёсткость.

При пуске двигателя подачей на вход системы скачко-образного напряжения задания, сигнал на входе усилителя А1, равный Uз- Uос > напряжения стабилизации стабилитро-

на V2 (Uст2), усилитель войдёт в режим ограничения, что обеспечит полное открывание тиристоров, и разгон двига-теля будет происходить по характеристике 1 до точки г. На данном участке разгона отрицательная обратная связь

по скорости остаётся выключенной из работы. В точке г разность напряжений (Uз- Uос) становится равной Uст2, и обратная связь по скорости вступает в действие, и двига-тель переходит к работе на характеристике 4.

При меньшем значении Uз равенство (Uз- Uос)=Uст2, являющееся условием выхода усилителя А1 из режима огра-

Рис.1.7. Система автоматического регулирования

скорости с тиристорным регулятором напряжения

Рис.1.8.

Характеристики замкнутой системы

регулирования.

Рис.1.8.

Характеристики замкнутой системы

регулирования.

ничения наступает при меньшем значении скорости (напри-мер, в точке г'). Величина Uз определяет установившуюся скорость двигателя.

Если в процессе работы привода ток двигателя дости-гнет недопустимо больших значений, то напряжение, снима-емое с сопротивления R3, которое пропорционально току статора, превысит напряжение пробоя стабилитрона V3, и на резисторе R1 появится напряжение отрицательной обрат-ной связи по току Uст. В результате этого уменьшается напряжение на входе А1, что приведёт к увеличению угла открытия тиристоров , снижению напряжения, прикладыва-емого к двигателю, и уменьшению тока статора.Таким обра-зом, при работе отрицательной обратной связи по току с отсечкой ток статора поддерживается практически на по-стоянном уровне. Вид механической характеристики, соот-ветствующей этому режиму работы, показан на рис. 1.8 (характеристика 6).

Для анализа статических характеристик замкнутой си-стемы регулирования запишем уравнение электрического равновесия для входной цепи усилителя А1 при условии, что напряжение на стабилитроне V2 меньше напряжения ста-билизации:

Uу= Uз- Uос- Uот KR. (1.15)

где KR= Rвх/(R1+ R3+ R4'+ Rвх); R3- сопротивление части задающего потенциометра RP, с которого снимается напряжение задания; Rвх- входное сопротивление усилителя А1; R4'- сопротивление части делителя, с которого снима-ется сигнал обратной связи по скорости.

Напряжение обратной связи по скорости

Uос= Kс. (1.16)

Напряжение обратной связи по току

Напряжение

стабилизации стабилитрона расчитывает-ся

из условия, что при токе отсечки I1отс

напряжение, снимаемое с резистора R3,

равно напряжению Uст,

то есть

Напряжение

стабилизации стабилитрона расчитывает-ся

из условия, что при токе отсечки I1отс

напряжение, снимаемое с резистора R3,

равно напряжению Uст,

то есть

Окончательно

выражение для напряжения обратной связи

по току примет вид:

Окончательно

выражение для напряжения обратной связи

по току примет вид:

В

уравнениях (1.17)-(1.18) KТА=

I2ТА/I1ТА-

коэф-фициент трансформации трансформаторов

тока; KU=UdU2ф-

отношение выпрямленного напряжения

выпрямителя Ud

к фаз-ному переменному напряжению U2ф.

Для мостовой схемы KU=

=2,34.

В

уравнениях (1.17)-(1.18) KТА=

I2ТА/I1ТА-

коэф-фициент трансформации трансформаторов

тока; KU=UdU2ф-

отношение выпрямленного напряжения

выпрямителя Ud

к фаз-ному переменному напряжению U2ф.

Для мостовой схемы KU=

=2,34.

Произведение KТАKUR R3/(R2+R3) определяет связь между выходным Uот и входным I1 сигналами обратной связи по току, то есть является коэффициентом обратной связи по току

С

учётом (1.20),(1.19),(1.16) выражение (1.15) запишется

в виде

С

учётом (1.20),(1.19),(1.16) выражение (1.15) запишется

в виде

Uу= [Uз- Kс- KRKТ(I1- I1отс)]. (1.21)

Напряжение на выходе А1 равно

Uуп= KА1 Uу, (1.22)

а угол регулирования тиристоров определится как

max- Kф Uуп, (1.23)

где max- максимальное значение угла регулирования для данной схемы ТРН, Kф= Uуп - коэффициент передачи СИФУ.

Подставляя в(1.23) значение Uу из (1.21) и (1.22),

получим:

max- KфKА1[Uз- Kс - KRKТ(I1- I1отс)]. (1.24)

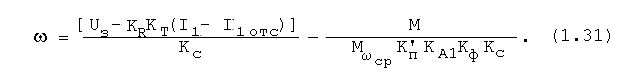

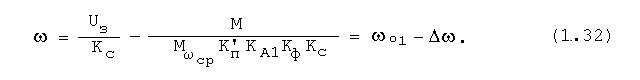

Решив полученное уравнение относительно скорости, получим уравнение статической характеристики замкнутой системы:

Уравнение

(1.25) даёт возможность построить

стати-ческие характеристики замкнутой

системы электропривода, если известно

несколько характеристик разомкнутой

систе-мы, расчитанных для различных

углов регулирования .

В случае, когда рассматриваемый

электропривод работает в режиме

стабилизации скорости (I1

<

I1отс)

и уравнение (1.25) имеет вид:

Уравнение

(1.25) даёт возможность построить

стати-ческие характеристики замкнутой

системы электропривода, если известно

несколько характеристик разомкнутой

систе-мы, расчитанных для различных

углов регулирования .

В случае, когда рассматриваемый

электропривод работает в режиме

стабилизации скорости (I1

<

I1отс)

и уравнение (1.25) имеет вид:

для

построения статических характеристик

замкнутой системы достаточно при

определении значения Uз

из (1.26) определить значения ,

соответствующие тем значениям ,

для которых построены характеристики

разомкнутой системы.

для

построения статических характеристик

замкнутой системы достаточно при

определении значения Uз

из (1.26) определить значения ,

соответствующие тем значениям ,

для которых построены характеристики

разомкнутой системы.

Для получения аналитического выражения механичес-кой характеристики замкнутой системы воспользуемся урав-нением электромагнитного момента двигателя [3]:

Приняв

с незначительной погрешностью

Приняв

с незначительной погрешностью

где

Mср-

момент

асинхронного двигателя, который можно

определить при номинальном напряжении

Uн

для сред-ней скорости ср

в заданном диапазоне регулирования.

где

Mср-

момент

асинхронного двигателя, который можно

определить при номинальном напряжении

Uн

для сред-ней скорости ср

в заданном диапазоне регулирования.

Тогда

M = MсрU1*2. (1.29)

В этом случае при анализе удобно использовать зависимость U1*2= f(Uуп,), которую можно получить из зависимости U1* = f( ) (рис. 1.4) и выражения регули-ровочной характеристики СИФУ (1.23) или же воспользова-ться зависимостью U1*2= f(), которую можно получить непосредственно из зависимости U1*= f().

Учитывая, что в замкнутой системе ТРН - АД скорость двигателя в установившихся режимах работы изменяется в небольших пределах, то при этом угол можно считать практически постоянным. Тогда для конкретного двигателя определив значение угла = arctg(Lд/Rд), выберем для этого угла кривую U1*2= f(Uуп,), линеаризируем её и получим

U1*2= Kп' Uуп, (1.30)

где Kп'= f1(Uуп,)= U1*2/Uуп - коэффициент пере-дачи ТРН как функцию Uуп при определённом значении .

Из (1.21),(1.22),(1.29) и (1.30) получается уравне-ние механической характеристики двигателя в замкнутой системе ТРН - АД:

На

участке стабилизации скорости (I1

<

I1отс)

урав-нение примет вид:

На

участке стабилизации скорости (I1

<

I1отс)

урав-нение примет вид:

Если

же воспользоваться зависимостью U1*2=

f()

и линеаризировать её при конкретном

значении ,

то

Если

же воспользоваться зависимостью U1*2=

f()

и линеаризировать её при конкретном

значении ,

то

U1*2= Kп''(max-), (1.33)

где Kп''= f2()= U1*2/- коэффициент передачи ТРН как функция при определённом значении . И учиты-вая (1.23), уравнение механической характеристики на участке стабилизации скорости примет вид:

Анализ

уравнения механической характеристики

показы-вает, что коэффициент обратной

связи по скорости Kс

оп-ределяет

значение Uз

и о1.

Значение скорости о1(ско-рость

в точке а

на рис. 1.8) можно определить по задан-ному

статизму и диапазону регулирования

скорости:

Анализ

уравнения механической характеристики

показы-вает, что коэффициент обратной

связи по скорости Kс

оп-ределяет

значение Uз

и о1.

Значение скорости о1(ско-рость

в точке а

на рис. 1.8) можно определить по задан-ному

статизму и диапазону регулирования

скорости:

где

min(Mн)

- cкорость на нижней характеристике

заданного диапазона регулирования

скорости D при М = Мн;

зад-

заданный статизм скорости.

где

min(Mн)

- cкорость на нижней характеристике

заданного диапазона регулирования

скорости D при М = Мн;

зад-

заданный статизм скорости.

Требуемая точность стабилизации скорости тр на нижней характеристике диапазона регулирования скорости D также может быть найдена по заданному статизму:

Необходимое

значение коэффициента усиления KА1,

обеспечивающего этот статизм скорости

определится

Необходимое

значение коэффициента усиления KА1,

обеспечивающего этот статизм скорости

определится

Необходимое

значение KА1

можно определить и графо-аналитически.

Записывая уравнение (1.26) для двух точек

Необходимое

значение KА1

можно определить и графо-аналитически.

Записывая уравнение (1.26) для двух точек

требуемой механической характеристики замкнутой системы, например, точки а и г на рис. 1.8.

и

учитывая, что заданная погрешность

стабилизации скоро-сти тр=

а-г,

получим:

и

учитывая, что заданная погрешность

стабилизации скоро-сти тр=

а-г,

получим:

Отсюда

Отсюда

где

а

и г

-углы управления, соответствующие

ско-ростям а

и г.

где

а

и г

-углы управления, соответствующие

ско-ростям а

и г.

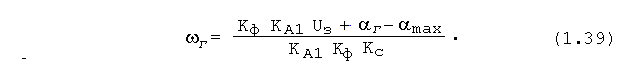

Определение необходимого значения KТ производится при пуске двигателя. Из уравнения (1.24), записанного при =0 и доп

KА1Kф[Uз- KRKТ(I1доп- I1отс)] = max- доп (1.43)

получаем:

Реализация

рассчитанного значения коэффициента

об-ратной связи KТ

обеспечивается выбором соответствующих

величин коэффициентов, входящих в

уравнение (1.20). Это главным образом

относится к сопротивлению нагрузки

тран-сформатора тока R. Выбирая величину

этого сопротивления, необходимо иметь

ввиду, что рабочий режим трансформатора

тока - режим короткого замыкания. Поэтому,

если рассчи-

Реализация

рассчитанного значения коэффициента

об-ратной связи KТ

обеспечивается выбором соответствующих

величин коэффициентов, входящих в

уравнение (1.20). Это главным образом

относится к сопротивлению нагрузки

тран-сформатора тока R. Выбирая величину

этого сопротивления, необходимо иметь

ввиду, что рабочий режим трансформатора

тока - режим короткого замыкания. Поэтому,

если рассчи-

танная из (1.20) величина сопротивления R окажется боль-ше номинального сопротивления нагрузки трансформатора тока, то целесообразно в цепи обратной связи по току предусмотреть усилитель.

Динамические свойства системы ТРН - АД с обратными связями не могут быть просто проанализированы с помощью теории автоуправления как в приводах постоянного тока в связи с тем, что асинхронный двигатель представляет собой нелинейный объект, процессы в котором описываются нелинейными дифференциальными уравнениями, и ТРН - как управляемый преобразователь обеспечивает несинусоидаль-ное выходное напряжение, связанное нелинейной зависимос-тью с углом управления. Анализ переходных процессов мож-но провести только в "малом", в области малых отклонений координат от равновесного установившегося состояния. Этот анализ весьма трудоёмок и рассмотрен в [4]. Анализ передаточных функций ТРН - АД показывает, при изменении точки линеаризации происходит значительное изменение ди-намических показателей электропривода. Следовательно, при неизменной структуре САУ и постоянстве параметров регулятора нельзя обеспечить одинаковые показатели качества замкнутой системы при различных сигналах зада-ния. Это вынуждает использовать регуляторы переменной структуры.