- •В.А. Соловьев системы управления электроприводами

- •Часть 1

- •Введение

- •1. Электрические схемы и способы их начертания

- •1.1. Термины, определения, понятия

- •1.2. Виды и типы схем

- •1.3. Условные обозначения, используемые в электрических схемах

- •1.4. Электрические схемы и правила их выполнения

- •Структурная схема

- •Функциональная схема

- •Принципиальная схема

- •Эквивалентная схема

- •Схемы соединений

- •Общая схема

- •1.5. Требования, предъявляемые к схемам управления

- •Контрольные вопросы

- •Задачи для самоанализа

- •2.Cистемы управления электроприводами разомкнутого типа

- •2.1. Принципы автоматического управления пуском и торможением двигателей

- •2.2. Типовые узлы схем автоматического управления двигателями постоянного тока

- •2.3. Типовые узлы схем автоматического управления асинхронными двигателями

- •2.4. Типовые узлы схем автоматического управления синхронными двигателями

- •2.5. Узлы электрической защиты двигателей и схем управления

- •2.6. Примеры решения задач

- •2.7. Вопросы для самопроверки

- •3. Анализ и синтез замкнутых суэп

- •3.1. Математические описание силовой части электропривода как объекта управления

- •3.2. Якорная цепь двигателя

- •3.3. Математическое описание цепи возбуждения двигателя

- •3.4. Статические и динамические характеристики замкнутых систем преобразователь - двигатель

- •3.5. Замкнутые системы стабилизации скорости и момента электропривода постоянного тока с суммирующим усилителем

- •3.5.1. Синтез параметров систем стабилизации скорости

- •3.5.2. Анализ и синтез систем стабилизации с задержанными обратными связями

- •Передаточная функция системы

- •3.5.3. Анализ и синтез динамических характеристик замкнутых систем стабилизации скорости

- •Разомкнутая сау

- •Замкнутая сау

- •3.6. Система стабилизации момента и скорости электропривода постоянного тока при питании от источника тока

- •3.7. Вопросы для самопроверки

- •4. Основы теории систем подчиненного регулирования

- •4.1. Обобщенная схема многоконтурной системы подчиненного регулирования

- •4.2. Синтез регуляторов

- •4.2.1. Синтез регулятора первого контура и его свойства

- •4.2.2. Синтез регулятора второго контура и его свойства

- •4.2.3. Синтез регулятора третьего контура и его свойства

- •4.3. Системы регулирования тока якоря

- •4.3.1. Комбинированные сар тока якоря

- •4.4. Синтез регулятора скорости

- •4.5. Статические механические характеристики электропривода с однократной сар скорости

- •4.6. Двукратные сар скорости

- •4.6.1. Синтез регулятора скорости

- •4.6.2. Механические характеристики электропривода с астатической сар скорости

- •4.7. Примеры решения задач

- •Решение. Прежде чем приступить к расчету параметров регулятора тока согласно выражения (4.26*) выполним ряд вспомогательных расчетов.

- •5. Ограничение переменных в структурах подчиненного регулирования

- •5.1. Ограничение переменных с помощью задатчиков интенсивности

- •Контрольные вопросы

- •6. Системы автоматического регулирования положения

- •6.1. Однократные сар положения

- •6.1.1. Передаточные функции однократных сар положения

- •6.2 Астатические (двукратные) сар положения

- •6.3. Ограничение переменных в сар положения

- •6.3.1. Оптимальная диаграмма позиционного перемещения с ограничением координат и принципы ее реализации

- •Контрольные вопросы

- •Лабораторные работы лабораторная работа 1

- •1. Краткое описание лабораторной установки

- •2. Основные теоретические положения

- •3. Программа работы

- •4. Указания к выполнению работы

- •Контрольные вопросы

- •Варианты задания

- •Лабораторная работа 2

- •1. Описание лабораторной установки и ее работы

- •2. Основные теоретические положения

- •3. Программа работы

- •4. Методические указания к выполнению работы

- •Контрольные вопросы

- •Использованные источники

- •Оглавление

- •Часть 1

- •Подписано в печать

- •681013, Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, 27.

4.6.2. Механические характеристики электропривода с астатической сар скорости

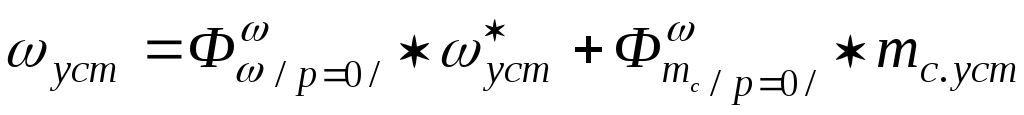

Соотношения между входными и выходными переменными в установившихся режимах можно получить из операторных уравнений реакций двукратной САР путем подстановки р = 0:

;

;

.

.

С учетом полученных выше выражений передаточных функций двукратной САР (4.33) – (4.36) в результате получаем:

![]() .

.

Таким образом, электропривод с двукратной САР скорости действительно обладает абсолютно жесткой статической механической характеристикой, т.е. в установившемся режиме скорость двигателя зависит только от задания и не зависит от нагрузки.

В установившихся режимах момент двигателя зависит только от нагрузки и не зависит от задания, что полностью соответствует уравнению движения электропривода.

Графики механических характеристик электропривода с одно- и двукратной САР скорости изображены на рис. 4.26.

Рис. 4.26. Статические механические характеристики электропривода

с различными системами регулирования скорости:

—— Двукратной САР; - - - Однократной САР

Главным достоинством двукратных САР является лучшая стабилизация скорости электропривода при изменении нагрузки.

Подводя итог вышесказанному, сделаем обобщающие выводы:

1) Двукратные САР скорости обладают астатизмом первого порядка как по задающему, так и по возмущающему воздействиям и поэтому относятся к классу астатических САР.

2) Более простую реализацию имеют однократные САР (регулятор скорости пропорциональный, нет входного фильтра).

3) Более быструю реакцию на задающее воздействие имеют также однократные САР.

4) Более благоприятную реакцию на возмущающее воздействие имеют двукратные САР (установившееся падение скорости равно нулю). Однако это достигается за счет значительного (примерно полуторократного) перерегулирования момента и тока якоря двигателя.

Исходя из этих свойств, определяется выбор структуры (однократной или двукратной) в зависимости от конкретных требований к электроприводу, а также с учётом некоторых дополнительных оценок.

4.7. Примеры решения задач

Задача 1. Для двухконтурной системы электропривода нажимных устройств, выполненного на базе двигателя постоянного тока типа ДП-41 и содержащего тиристорный преобразователь с трехфазной мостовой схемой выпрямления выполнить расчет параметров регулятора тока внутреннего контура. Параметры двигателя: Рном = 22 кВт; Iном = 114 А; Uном = 220 В; rд = 0.072 Ом; ωном = 121.4 с-1. Параметры преобразователя: Udo = 230 В; Idном = 160 А; kп = 13.9; фазное напряжение вторичной обмотки преобразовательного трансформатора U2ф = 99 В; ток вторичной обмотки трансформатора I2ф = 136 А; напряжение короткого замыкания трансформатора uк = 5.5 %. Коэффициент передачи датчика тока kдт =0.033 В/А.

Решение. Прежде чем приступить к расчету параметров регулятора тока согласно выражения (4.26*) выполним ряд вспомогательных расчетов.

Постоянная времени якорной цепи Тя = Lя/rя,

где Lя = Lд + Lп - индуктивность якорной цепи.

Индуктивность двигателя рассчитывают по формуле Уманского

![]() ,

,

где С – постоянная равная 1-1,25 для компенсированных машин; nном- номинальная скорость двигателя; р – число пар полюсов.

![]() .

.

Индуктивность преобразователя определяют как Lп = Lт + Lдр,

где

Lт

– индуктивность

трансформатора, приведенная к цепи

выпрямленного тока и определяемая как

![]() ;Lдр

– индуктивность

сглаживающего

дросселя.

;Lдр

– индуктивность

сглаживающего

дросселя.

![]() .

.

Поскольку в условиях задачи параметры сглаживающего дросселя не указаны, то его индуктивность не учитываем.

Lя = 9,98*10-4 + 6,4*10-3 = 7,4*10-3 Гн.

Сопротивление якорной цепи определяют как rя = rд + rп ,

где

rп

= rт

+ rх

– эквивалентное активное сопротивление

преобразователя; rт

– активное сопротивление обмоток

трансформатора, приведенное к цепи

выпрямленного тока; rт

= (0,1- 0,2)

![]() ;m

– число пульсаций выпрямленного тока;

rх

– фиктивное сопротивление, обусловленное

коммутационным перекрытием анодных

токов

;m

– число пульсаций выпрямленного тока;

rх

– фиктивное сопротивление, обусловленное

коммутационным перекрытием анодных

токов

![]() .

.

rт

=

![]() Ом;

Ом;

rx

=

![]() Ом;

Ом;

rя = 0,072 + 0,082 + 0,04 = 0,19 Ом.

Тя = 0,0074/0,19 = 0,039 с.

В качестве некомпенсируемой малой постоянной времени принимаем суммарное значение постоянных времени преобразователя и фильтра датчика тока.

Постоянная

времени преобразователя может быть

найдена по выражению

![]() =

=![]() = 0,0017 с, а постоянную времени фильтра

датчика тока находят, исходя из условия

подавления пульсаций тока

= 0,0017 с, а постоянную времени фильтра

датчика тока находят, исходя из условия

подавления пульсаций тока![]() 0,006

с.

0,006

с.

Тогда Тμ = 0,0017 +0,006 = 0,0077 с.

![]() =

=

![]() =

0,035;

=

0,035;

![]() =

=

![]() =

1,13 с.

=

1,13 с.

Е сли

реализацию регулятора тока выполнять

на базе операционного усилителя в виде

схемы, показанной на рис. 4.27, то параметры

схемы определяются следующим образом.

Задавшись желаемой величиной Со,

например 1,0 мкф, находим

сли

реализацию регулятора тока выполнять

на базе операционного усилителя в виде

схемы, показанной на рис. 4.27, то параметры

схемы определяются следующим образом.

Задавшись желаемой величиной Со,

например 1,0 мкф, находим

rо = Трт / Со = 1,13/ 10-6 = 1,13 мОм =1,1 мОм. Величина сопротивлений входной цепи усилителя определится как: rзт = rт = rо /kрт = 1,1*106 /0,035 = 31 мОм

Задача 2. Для выше приведенной двухконтурной системы подчиненного регулирования, работающей в режиме стабилизации скорости, найти оптимальные параметры регулятора скорости. Момент инерции привода считать равным J = 49,29 кгм2; коэффициент передачи обратной связи по скорости kc = 0,083 Вс.

Решение. В соответствии с требованиями задания настройку регулятора скорости необходимо производить на модульный оптимум. Тогда согласно разделу 4.4 передаточная функция регулятора скорости будет иметь вид

![]() или

в размерных величинах:

или

в размерных величинах:

Rω (p) = Кр.с = Jkд.т/ (4Тμ СФ kд.с ).

![]() ,

,

где

![]()

Для проверки правильности рассчитанных параметров выполним моделирование рассматриваемой системы регулирования с помощью программы PSM.

Результаты моделирования показаны на рис. 4.28 и рис. 4.29, причем рис. 4.28 отражает изменения тока и скорости на скачок управляющего воздействия, а рис. 4.29 на скачок момента на валу двигателя.

Рис. 4.28. Графики изменения скорости и тока (реакция системы

на скачок управляющего воздействия) при моделировании системы

Рис. 4.29. Графики изменения скорости и тока (реакция системы

на скачок изменения момента на валу двигателя) при моделировании системы