- •2. Механизм действия тиреоидных гормонов.

- •2. Гормоны кальциевого обмена

- •Кальцитриол

- •Регуляция синтеза и секреции

- •Механизм действия

- •1. Ферменты

- •5. Регуляция действия ферментов

- •Ингибиторы ферментов

- •Гипервитаминоз

- •Гиповитаминоз

- •Гипервитаминоз

- •Вит.К(филлохинон)

- •Переизбыток

- •Вит. F( арахидоновая, линолевая, линоленовая к-ты)

- •Окислительное декарбоксилирование пировиноградной кислоты

- •Цитратный цикл

- •14 Разобщители тканевого дыхания (динитроортокрезол)

- •Всасывание углеводов

- •Нарушение переваривания и всасывания углеводов

- •18. Биологическая роль, синтез и распад гликогена. Особенности распада гликогена в печени и скелетных мышцах.

- •31. Мобилизация липидов из жировых депо

- •37. Синтез и использование кетоновых тел. Понятие и причины кетонемии и кетонурии.

- •38. Липопротеины сыворотки крови: биологическая роль, особенности состава и разновидности. Понятие атерогенных и антиатерогенных липопротеинов.

- •39. Нарушения липидного обмена:

- •Симптомы заболевания

- •40. Понятие и разновидности азотистого баланса.

- •41. Особенности переваривания белков. Нормальные и патологические компоненты желудочного сока.

- •42. Гниение белков в толстом кишечнике.

- •43. Реакции дезаминирования аминокислот и их биологическая роль.

- •44. Трансаминирование аминокислот: биологическая роль реакций, использование в диагностике.Глюкозо-аланиновый цикл.

- •45. Декарбоксилирование аминокислот. Образование и биологическая роль биогенных аминов: гамма-аминомасляной кислоты (гамк), гистамина, серотонина, дофамина. Инактивация биогенных аминов.

- •46. Использование безазотистых остатков аминокислот: понятие, биологическая роль и примерыгликогенных и кетогенных аминокислот.

- •47. Источники образования аммиака в организме. Причины токсичности аммиака. Понятие гипераммониемии.

- •Причины токсичности аммиака

- •48. Пути обезвреживания аммиака и их особенности в почках, печени, нервной ткани.

- •51. Биологическая роль и биосинтез креатина.

- •52. Энзимопатии аминокислотного обмена (метаболические блоки и клинические проявления) :

- •II. Синтез пуриновых нуклеотидов

- •56. Синтез пиримидиновых нуклеотидов dе novo его регуляция

- •58. Ингибиторы синтеза тимидиловых нуклеотидов

- •Секреция

- •Механизм

- •77. Медицинские показания и правило проведения теста «сахарной нагрузки» (теста толерантности к глюкозе).

- •78. Адреналин - гормон мозгового вещества надпочечников: схема синтеза и названия ферментов. Механизм действия адреналина и его влияние на обмен веществ.

- •Аденилатциклазный механизм

- •Кальций-фосфолипидный механизм

- •79. Гормоны коры надпочечников: классификация по химической структуре, схема основных этапов синтеза из холестерола, механизм действия.

- •1. Биосинтез йодтиронинов

- •2. Регуляция синтеза и секреции йодтиронинов

- •3. Механизм действия и биологические

- •4. Заболевания щитовидной железы

- •85. Биохимические характеристики гипо- и гиперфункции щитовидной железы.

- •86. Паратгормон: структура, механизм действия и роль в метаболизме кальция и фосфатов.

- •87. Кальцитонин: структура, механизм действия и роль в метаболизме кальция и фосфатов.

- •88. Кальцитриол: структура, этапы синтеза, механизм действия и роль в метаболизме кальция и фосфатов. Рахит.

- •90. Эйкозаноиды:классификация, этапы бисинтеза, примеры соединений. Биологические эффекты эйкозаноидов. Механизм действия нестероидных противовоспалительных препаратов на примере аспирина.

- •94. Ферменты сыворотки крови: их происхождение и значение для диагностики заболеваний.

- •95. Буферные системы крови. Нарушения кислотно-щелочного равновесия крови.

- •109. Изменения в соединительной ткани при старении, коллагенозах, мукополисахаридозах. Роль соединительной ткани в заживлении ран

- •Ситуационные задачи по биохимии для студентов лечебного факультета

- •Эталон ответа

- •Эталон ответа

- •Эталон ответа

- •Задача №42

- •Эталон ответа

- •Задача №43

- •Эталон ответа

- •Задача №44

- •Эталон ответа

- •Задача №45

- •Эталон ответа

- •Ситуационные задачи по биохимии для студентов лечебного факультета

- •Эталон ответа

- •Эталон ответа

- •Эталон ответа

- •Задача №42

- •Эталон ответа

- •Задача №43

- •Эталон ответа

- •Задача №44

- •Эталон ответа

- •Задача №45

- •Эталон ответа

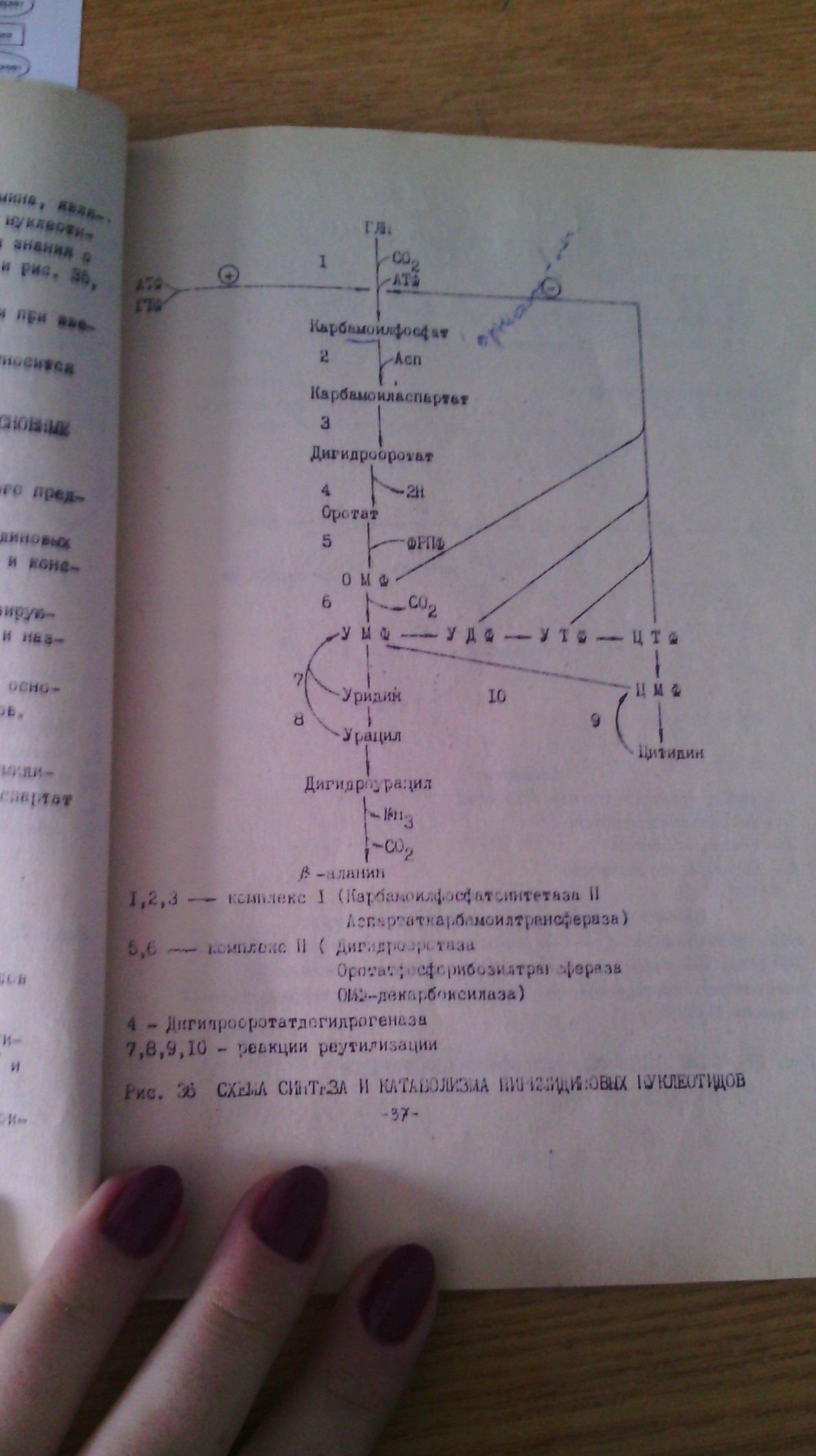

56. Синтез пиримидиновых нуклеотидов dе novo его регуляция

Субстраты из простых предшественников: СО2, глутамина, и аспарагиновой кислоты и затем связывается с рибозо-5-фосфатом, полученным от ФРДФ.

Процесс протекает в цитозоле клеток. Синтез ключевого пиримидинового нуклеотида - УМФ идёт с участием 3 ферментов, 2 из которых полифункциональны.

Медленный,многостадийный,энергозатратный (13реак., -6АТФ), контролируется регул. ферментами ( ГМФ, ИМФ-дегидрогеназа, АМФ-аденилосукцинатсинтетаза, ФРПФ-синтаза,амидотрасфераза).

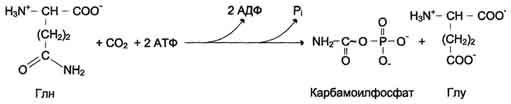

Образование дигидрооротата

У млекопитающих ключевой, регуляторной реакцией в синтезе пирймидиновых нуклеотидов является синтез карбамоилфосфата из глутамина, СО2 и АТФ, в реакции катализируемой кар-бамоилфосфатсинтетазой II (КФС II), которая протекает в цитозоле клеток (рис. 10-12). В реакции NH 2-гpyппa карбамоилфосфата образуется за счёт амидной группы глутамина, что отличает эту реакцию от реакции синтеза карбамоилфосфата в митохондриях в процессе синтеза мочевины из СО 2, NH 3 и АТФ с участием КФС I.

Карбамоилфосфат, использующийся на образование пирймидиновых нуклеотидов, является продуктом полифункционального фермента, который наряду с активностью КФС II содержит каталитические центры аспартаттранскарбамоилазы и дигидрооротазы. Этот фермент назвали

"КАД-фермент" - по начальным буквам ферментативных активностей, которыми обладают отдельные каталитические домены этого белка. Объединение первых трёх ферментов метаболического пути в единый полифункциональный комплекс позволяет использовать почти весь синтезированный в первой реакции карбамоилфос-фат на взаимодействие с аспартатом и образование карбамоиласпартата, от которого отщепляется вода и образуется циклический продукт - дигидрооротат.

Отщепляясь от КАД-фермента, дигидрооротат подвергается дегидрированию NAD-зависимой дигидрооротатдегидрогеназой и превращается в свободное пиримидиновое основание - оротовую кислоту, или оротат.

Образование УМФ

В цитозоле оротат становится субстратом бифункционального фермента - УМФ-синтазы, которая обнаруживает оротатфосфорибозилтранс-феразную и ОМФ-декарбоксилазную активности. Первоначально фосфорибозильный остаток от ФРДФ переносится на оротат и образуется нук-леотид - оротидин-5'-монофосфат (ОМФ), декарбоксилирование которого даёт уридин-5-монофосфат (УМФ).

Таким образом, шесть последовательных реакций синтеза пиримидиновых нуклеотидов осуществляются тремя ферментами, которые кодируются в геноме человека тремя различными структурными генами.

Биосинтез УДФ, УТФ и иитидиловых нуклеотидов

УМФ под действием специфических нуклео-зидмонофосфат (НМФ) и нуклеозиддифосфат (НДФ) киназ превращается в УДФ и УТФ в результате переноса γ-фосфатного остатка АТФ на соответствующий субстрат.

НМФ-киназа катализирует следующую реакцию:

УМФ + АТФ → УДФ + АДФ,

а НДФ-киназа:

УДФ + АТФ → УТФ + АДФ.

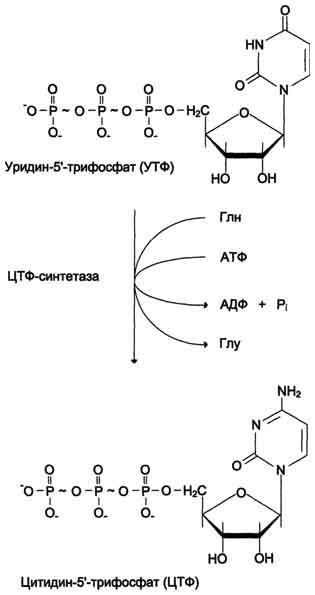

ЦТФ синтетаза катализирует амидирование УТФ (рис, 10-14), осуществляя АТФ-зависимое замещение кетогругшы урацила на амидную группу глутамина с образованием цитидин-5'-трифосфата (ЦТФ).

"Запасные" пути синтеза пиримидиновых нуклеотидов

Субстраты свободные азот. основ. из путей катаболизма пуринов.

Образование АМФ из аденина с пом. фер. аденинфосфорибозинтранс-за, ГМФ из гуанина с таким же фер., ИМФ из гипоксина с таким же фер.

Процесс намного быстрее, но энергосберегающий.

Отклонения: с-м Леша-Нихана- отсут. фермента, харак. умств. отсталость с опред. аутоагрессией.

Использование пиримидиновых оснований и нуклеозидов в реакциях реутилизации препятствует катаболизму этих соединений до конечных продуктов с расщеплением пиримидинового кольца. В ресинтезе пиримидинов участвуют некоторые ферменты катаболизма нуклеотидов. Так, уридинфосфорилаза в обратимой реакции может рибозилироватъ урацил с образованием уридина.

Урацил + Рибозо-1-фосфат → Уридин + Н3РО4 .

Превращение нуклеозидов в нуклеотиды катализирует уридин-цитидинкиназа.

Часть ЦМФ может превращаться в УМФ под действием цитидиндезаминазы и пополнять запасы уридиловых нуклеотидов.

ЦМФ + Н 2О → УМФ + NH3 .

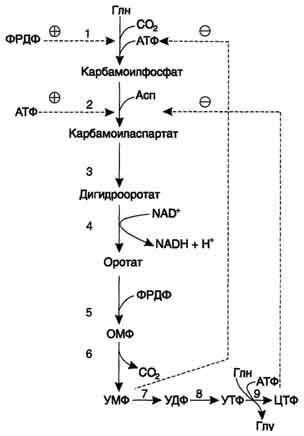

Регуляция синтеза пиримидиновых НУКЛЕОТИДОВ

Регуляторным ферментом в синтезе пиримидиновых нуклеотидов является полифункциональный

Биосинтез УМФ de novo.

Синтез ЦТФ из УТФ

КАД-фермент. УМФ и пуриновые нуклеотиды аллостерически ингибируют, а ФРДФ активирует его карбамоилсинтетазную активность, тогда как активность аспартаттранскарбамоилазного домена ингибирует ЦТФ, но активирует АТФ.

Этот способ регуляции позволяет предотвратить избыточный синтез не только УМФ, но и всех других пиримидиновых нуклеотидов и обеспечить сбалансированное образование всех четырёх основных пуриновых и пиримидиновых нуклеотидов, необходимых для синтеза РНК.

Регуляция синтеза пиримидиновых нуклеотидов. КАД-фермент катализирует реакции 1, 2, 3; дигидрооротатдегидрогеназа - реакцию 4; УМФ синтетаза - реакции 5 и 6; НМФ киназа - реакцию 7; НДФ киназа - реакцию 8; ЦТФ синтетаза - реацию 9.