- •2. Механизм действия тиреоидных гормонов.

- •2. Гормоны кальциевого обмена

- •Кальцитриол

- •Регуляция синтеза и секреции

- •Механизм действия

- •1. Ферменты

- •5. Регуляция действия ферментов

- •Ингибиторы ферментов

- •Гипервитаминоз

- •Гиповитаминоз

- •Гипервитаминоз

- •Вит.К(филлохинон)

- •Переизбыток

- •Вит. F( арахидоновая, линолевая, линоленовая к-ты)

- •Окислительное декарбоксилирование пировиноградной кислоты

- •Цитратный цикл

- •14 Разобщители тканевого дыхания (динитроортокрезол)

- •Всасывание углеводов

- •Нарушение переваривания и всасывания углеводов

- •18. Биологическая роль, синтез и распад гликогена. Особенности распада гликогена в печени и скелетных мышцах.

- •31. Мобилизация липидов из жировых депо

- •37. Синтез и использование кетоновых тел. Понятие и причины кетонемии и кетонурии.

- •38. Липопротеины сыворотки крови: биологическая роль, особенности состава и разновидности. Понятие атерогенных и антиатерогенных липопротеинов.

- •39. Нарушения липидного обмена:

- •Симптомы заболевания

- •40. Понятие и разновидности азотистого баланса.

- •41. Особенности переваривания белков. Нормальные и патологические компоненты желудочного сока.

- •42. Гниение белков в толстом кишечнике.

- •43. Реакции дезаминирования аминокислот и их биологическая роль.

- •44. Трансаминирование аминокислот: биологическая роль реакций, использование в диагностике.Глюкозо-аланиновый цикл.

- •45. Декарбоксилирование аминокислот. Образование и биологическая роль биогенных аминов: гамма-аминомасляной кислоты (гамк), гистамина, серотонина, дофамина. Инактивация биогенных аминов.

- •46. Использование безазотистых остатков аминокислот: понятие, биологическая роль и примерыгликогенных и кетогенных аминокислот.

- •47. Источники образования аммиака в организме. Причины токсичности аммиака. Понятие гипераммониемии.

- •Причины токсичности аммиака

- •48. Пути обезвреживания аммиака и их особенности в почках, печени, нервной ткани.

- •51. Биологическая роль и биосинтез креатина.

- •52. Энзимопатии аминокислотного обмена (метаболические блоки и клинические проявления) :

- •II. Синтез пуриновых нуклеотидов

- •56. Синтез пиримидиновых нуклеотидов dе novo его регуляция

- •58. Ингибиторы синтеза тимидиловых нуклеотидов

- •Секреция

- •Механизм

- •77. Медицинские показания и правило проведения теста «сахарной нагрузки» (теста толерантности к глюкозе).

- •78. Адреналин - гормон мозгового вещества надпочечников: схема синтеза и названия ферментов. Механизм действия адреналина и его влияние на обмен веществ.

- •Аденилатциклазный механизм

- •Кальций-фосфолипидный механизм

- •79. Гормоны коры надпочечников: классификация по химической структуре, схема основных этапов синтеза из холестерола, механизм действия.

- •1. Биосинтез йодтиронинов

- •2. Регуляция синтеза и секреции йодтиронинов

- •3. Механизм действия и биологические

- •4. Заболевания щитовидной железы

- •85. Биохимические характеристики гипо- и гиперфункции щитовидной железы.

- •86. Паратгормон: структура, механизм действия и роль в метаболизме кальция и фосфатов.

- •87. Кальцитонин: структура, механизм действия и роль в метаболизме кальция и фосфатов.

- •88. Кальцитриол: структура, этапы синтеза, механизм действия и роль в метаболизме кальция и фосфатов. Рахит.

- •90. Эйкозаноиды:классификация, этапы бисинтеза, примеры соединений. Биологические эффекты эйкозаноидов. Механизм действия нестероидных противовоспалительных препаратов на примере аспирина.

- •94. Ферменты сыворотки крови: их происхождение и значение для диагностики заболеваний.

- •95. Буферные системы крови. Нарушения кислотно-щелочного равновесия крови.

- •109. Изменения в соединительной ткани при старении, коллагенозах, мукополисахаридозах. Роль соединительной ткани в заживлении ран

- •Ситуационные задачи по биохимии для студентов лечебного факультета

- •Эталон ответа

- •Эталон ответа

- •Эталон ответа

- •Задача №42

- •Эталон ответа

- •Задача №43

- •Эталон ответа

- •Задача №44

- •Эталон ответа

- •Задача №45

- •Эталон ответа

- •Ситуационные задачи по биохимии для студентов лечебного факультета

- •Эталон ответа

- •Эталон ответа

- •Эталон ответа

- •Задача №42

- •Эталон ответа

- •Задача №43

- •Эталон ответа

- •Задача №44

- •Эталон ответа

- •Задача №45

- •Эталон ответа

14 Разобщители тканевого дыхания (динитроортокрезол)

Известны вещества, способные разобщать процессы биологического окисления и фосфорилирования. Такими свойствами обладают, как правило, липофильные соединения, содержащие фенольную группу в молекуле и являющиеся слабыми органическими кислотами. Наиболее известными и широко используемыми в хозяйственной деятельности представителями группы являются 2,4-динитрофенол (ДНФ), динитро-о-крезол (ДНОК), пентахлорфенол. При авариях на промышленных объектах и других чрезвычайных ситуациях эти вещества могут стать причиной массового поражения людей.

In vitro разобщители тканевого дыхания стимулируют скорость потребления кислорода митохондриями и индуцируют активность АТФазы. In vivo в результате их действия значительно активируются процессы биологического окисления и потребления кислорода тканями, однако содержание АТФ и других макроэргов в клетках при этом снижается. Развиваются типичные для отравления веществами общеядовитого действия признаки интоксикации. Образующаяся в ходе окисления субстратов энергия рассеивается в форме тепла, температура тела отравленного резко повышается, что является характерным признаком острого отравления разобщителями тканевого дыхания.

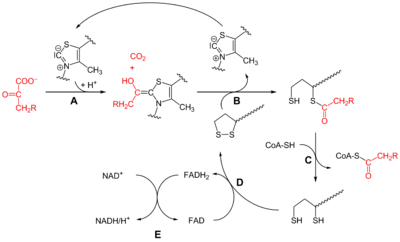

Биологическая роль свободного, или нефосфорилирующего, окисления.

Биологический смысл нефосфорилирующего — свободного — окисления можно видеть в многочисленных реакциях окисления, не связанных с лимоннокислым циклом и переносом водорода и электронов по дыхательной цепи. Сюда относятся, например, все внемитохондриальные процессы окисления, окислительное удаление токсически действующих веществ и многие акты регуляции количественного содержания биологически активных соединений (некоторых аминокислот, биогенных аминов, адреналина, гистидина, серотонина и т. д., альдегидов и пр.) путем более или менее интенсивного их окисления. Соотношение свободного и фосфорилирующего окисления является также одним из путей терморегуляции у человека и теплокровных животных 15 Окисли́тельное декарбоксили́рование пирува́та — биохимический процесс, заключающийся в отщеплении одной молекулы углекислого газа (СО2) от молекулы пирувата и присоединения к декарбоксилированному пирувату кофермента А (СоА) с образованием ацетил-СоА; является промежуточным этапом между гликолизом и циклом трикарбоновых кислот. Декарбоксилирование пирувата осуществляет сложный пируватдегидрогеназный комплекс (PDH), включающий в себя 3 фермента и 2 вспомогательных белка, а для его функционирования необходимы 5 кофакторов (СоА, NAD+, тиаминпирофосфат (ТРР),FAD и липоевая кислота (липоат)). Суммарное уравнение окислительного декарбоксилирования пирувата таково[1]:

Компоненты

Работа пируватдегидрогеназного комплекса

Пируватдегидрогеназный комплекс включает в себя 3 фермента, 3 кофактора (простетическая группа,связанная с апоферментом прочно ковалентно), 2 кофермента (простетическая группа, связанная сапоферментом непрочно нековалентно):

-

Е1 — пируватдегидрогеназа декарбоксилирующая.

-

Кофактором является активная форма витамина В1 — тиаминпирофосфат.

Е2 — дигидролипоилацетилтрансфераза.

-

Кофактором является витаминоподобное вещество — липоевая кислота, которая присоединив 2 атомаводорода может превращаться в дигидролипоил.

-

Коферментом является активная форма пантотеновой кислоты — НS-КоА, она принимает ацетильныйостаток от липоевой кислоты.

Е3 — дигидролипоилдегидрогеназа .

-

Кофактором является флавинадениндинуклеотид (ФАД) — активная форма витамина В2.

-

Коферментом является активная форма витамина PP — никотинамидадениндинуклеотид (НАД+).

Регуляция

«По механизму обратной связи» ингибируют работу пируватдегидрогеназного комплекса конечные продуктыокислительного декарбоксилирования — ацетил-КоА, НАДН.Н+, а также АТФ. Увеличивает активностькомплекса пируват.

Также имеется регуляция со стороны гормонов: Инсулин увеличивает активность комплекса, глюкагон —снижает.

16.

Цикл трикарбоновых кислот — это ключевой этап дыхания всех клеток, использующих кислород, центр пересечения множества метаболических путей в организме, промежуточный этап между гликолизом и электронтранспортной цепью. Кроме значительной энергетической роли циклу отводится также и существенная пластическая функция.

Главная роль ЦТК — образование большого количества АТФ. Значения ЦТК :

1) главный источник АТФ. Энергию для образования большого количества АТФ дает полный распад Ацетил-КоА до СО2 и Н2О;

2) универсальный терминальный этап катаболизма веществ всех классов;

3) играет важную роль в процессах анаболизма (промежуточные продукты ЦТК): а) из цитрата ——>синтез жирных кислот; б) из a-кетоглутарата и ЩУК (щавеливо-уксусная кислота) ——> синтез аминокислот; в) из ЩУК ——> синтез углеводов; г) из Сукцинил-КоА ——> синтез гема гемоглобина.

Данный цикл происходит в матриксе митохондрий и состоит из восьми последовательных реакций.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Главным и основным регулятором ЦТК является оксалоацетат, а точнее его доступность. Наличие оксалоацетата вовлекает в ЦТК ацетил-SKoA и запускает процесс.

17.

Переваривание углеводов

Переваривание это процесс гидролиза веществ до их ассимилируемых форм. Переваривание бывает: 1). Внутриклеточное (в лизосомах); 2). Внеклеточное (в ЖКТ): а). полостное (дистантное); б). пристеночное (контактное).

Переваривание углеводов в ротовой полости (полостное)

В ротовой полости пища измельчается при пережёвывании и смачивается слюной. Слюна состоит на 99% из воды и обычно имеет рН 6,8. В слюне присутствует эндогликозидаза α-амилаза (α-1,4-гликозидаза),расщепляющая в крахмале внутренние α-1,4-гликозидные связи с образованием крупных фрагментов — декстринов и небольшого количества мальтозы и изомальтозы. Необходим ион Cl-.

Переваривание углеводов в желудке (полостное)

Действие амилазы слюны прекращается в кислой среде (рН <4) содержимого желудка, однако, внутри пищевого комка активность амилазы может некоторое время сохраняться. Желудочный сок не содержит ферментов, расщепляющих углеводы, в нем возможен лишь незначительный кислотный гидролиз гликозидных связей.

Переваривание углеводов в тонком кишечнике (полостное и пристеночное)

В двенадцатиперстной кишке кислое содержимое желудка нейтрализуется соком поджелудочной железы (рН 7,5—8,0 за счет бикарбонатов). С соком поджелудочной железы в кишечник поступает панкреатическая α-амилаза. Эта эндогликозидаза гидролизует внутренние α-1,4-гликозидные связи в крахмале и декстринах с образованием мальтозы (2 остатка глюкозы, связанные α-1,4-гликозидной связью), изомальтозы (2 остатка глюкозы, связанные α-1,6-гликозидной связью) и олигосахаридов, содержащих 3—8 остатков глюкозы, связанных α-1,4- и α-1,6-гликозидными связями.

Переваривание мальтозы, изомальтозы и олигосахаридов происходит под действием специфических ферментов - экзогликозидаз, образующих ферментативные комплексы. Эти комплексы находятся на поверхности эпителиальных клеток тонкого кишечника и осуществляют пристеночное пищеварение.

-

Сахаразо-изомальтазный комплекс состоит из 2 пептидов, имеет доменное строение. Из первого пептида образован цитоплазматический, трансмембранный (фиксирует комплекс на мембране энтероцитов) и связывающий домены и изомальтазная субъединица. Из второго - сахаразная субъединица. Сахаразная субъединица гидролизует α-1,2-гликозидные связи в сахарозе, изомальтазная субъединица - α-1,6-гликозидные связи в изомальтозе, α-1,4-гликозидные связи в мальтозе и мальтотриозе. Комплекса много в тощей кишке, меньше в проксимальнойи дистальной частях кишечника.

-

Гликоамилазный комплекс, содержит две каталитические субъединицы, имеющие небольшие различия в субстратной специфичности. Гидролизует α-1,4-гликозидные связи в олигосахаридах (с восстанавливающего конца) и в мальтозе. Наибольшая активность в нижних отделах тонкого кишечника.

-

β-Гликозидазный комплекс (лактаза) гликопротеин, гидролизует β-1,4-гликозидные связи в лактозе. Активность лактазы зависит от возраста. У плода она особенно повышена в поздние сроки беременности и сохраняется на высоком уровне до 5-7-летнего возраста. Затем активность лактазы снижается, составляя у взрослых 10% от уровня активности, характерного для детей.

-

Трегалаза гликозидазный комплекс, гидролизует α-1,1-гликозидные связи между глюкозами в трегалозе — дисахариде грибов.

Переваривание углеводов заканчивается образованием моносахаридов – в основном глюкозы, меньше образуется фруктозы и галактозы, еще меньше – маннозы, ксилозы и арабинозы.