- •1. Определение информации. Семиотика и ее составные части. Фазы обращения информации.

- •2. Структура системы связи. Основные задачи каждого блока системы связи.

- •3. Измерение информации. Дискретный источник информации. Мера информации по Хартли и ее свойство

- •4. Измерение информации по Шеннону.

- •5. Свойства информации по Шеннону.

- •6. Энтропия нескольких источников информации.

- •7. Энтропия непрерывного источника. Относительная энтропия.

- •8. Избыточность источника сообщений.

- •9. Взаимосвязь между энтропией и числом сообщений.

- •10. Пропускная способность двоичного канала.

- •11. Согласование характеристик сигнала и канала.

- •Амплитудная модуляция

- •12. Пропускная способность непрерывного канала с помехами.

- •13. Классификация методов преобразования непрерывной информации в дискретную форму.

- •14. Теорема дискретизации Котельникова в.А. И ее особенности.

- •Свойства ряда Котельникова:

- •15. Корреляционный критерий дискретизации.

- •16. Адаптивные методы дискретизации.

- •Нулевая степень воспроизводящей функции

- •Первая степень приближающего многочлена

- •17. Квантование по уровню. Шум квантования.

- •О терминах

- •Основные принципы построения цап с резистивными цепочками Первый вариант

- •19. Ацп поразрядного взвешивания. Ацп поразрядного уравновешивания на конденсаторах

- •Первый шаг

- •Быстродействие

- •20. Устройство выборки - хранения. Принцип действия и схемы увх

- •21. Распределение мощности в спектре периодического сигнала.

- •22. Спектр периодической последовательности прямоугольных импульсов. Пример.

- •23. Спектр одиночного прямоугольного импульса. Пример.

- •24.Теорема Парсеваля о распределении энергии в спектре непериодического сигнала.

- •25. Взаимосвязь между длительностью импульса и шириной его спектра.

- •26. Спектральная плотность мощности случайного процесса.

- •27. Цели кодирования. Эффективное кодирование. Методы эффективного

- •Цели изучения темы «Эффективное кодирование».

- •Задачи эффективного кодирования.

- •28. Техническая реализация кодирующего и декодирующего устройств эффективного кода.

- •29. Теорема Шеннона о пропускной способности канала без помех и

- •30. Теорема Шеннона о пропускной способности канала при наличии помех. Классификация помехоустойчивых кодов.

- •31. Общие принципы использования избыточности в блоковых кодах.

- •32. Групповой код. Математическое введение. Определение количества

- •33. Таблицы опознавателей и проверочные уравнения для различных кодов (7;4); (7;3); (8;2); (9;3).

- •34. Техническая реализация группового кода и его матричная запись.

- •35. Циклический код. Математическое введение. Выбор образующего многочлена по требуемой корректирующей способности кода.

- •36.Методы построения циклического кода.

- •6.4.1. Методом умножения

- •6.4.2. Методом деления

- •6.4.3. По методу группового кода

- •37. Техническая реализация кодирующих устройств циклического кода по методу умножения (примеры).

- •38. Техническая реализация кодирующих устройств циклического кода по методу деления (примеры).

- •39. Техническая реализация кодирующих устройств циклического кода по методу группового кода (примеры).

- •40. Техническая реализация декодирующих устройств циклического кода, исправляющих одиночную ошибку. Пример.

- •41. Техническая реализация декодирующих устройств циклического кода, исправляющего 2-ые смежные ошибки. Пример.

- •42. Рекуррентный код. Кодирующее и декодирующее устройства. Пример.

- •43.Итеративные коды. Код с повторениями.

- •Модифицированный код с повторением

19. Ацп поразрядного взвешивания. Ацп поразрядного уравновешивания на конденсаторах

По мере развития и совершенствования технологии выяснилось, что в микросхемном исполнении проще делать конденсаторы, чем резисторы. К тому же отношение емкостей получается стабильнее, чем отношение сопротивлений. На рис. 9.21 показан АЦП поразрядного уравновешивания, у которого для упрощения объяснений я сделал всего лишь три двоичных разряда (в действительности такие АЦП могут содержать до 18 разрядов).

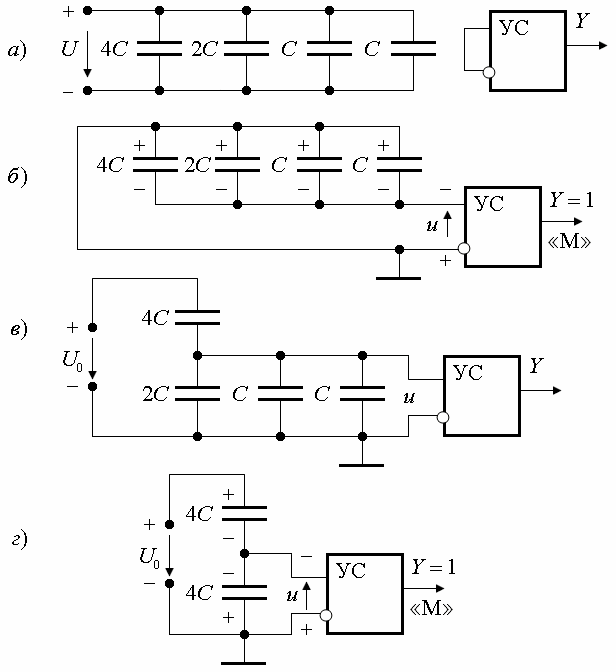

Рис. 9.21. АЦП поразрядного уравновешивания с ЦАП на конденсаторах

Схема АЦП содержит преобразователь кода в напряжение ПКН, устройство сравнения УС, генератор тактовых импульсов ГТИ и устройство управления УУ. В свою очередь ПКН состоит из источника опорного напряжения ИОН, двоичного набора конденсаторов 4С(старший разряд, СР); 2С;С(младший разряд, МР);Си переключателейSW1...SW5, причёмSW1...SW3могут находиться в положениях 1; 2 и 3,SW4– в положениях 1 и 2, аSW5– замкнут или разомкнут.

В крупном плане алгоритм преобразования здесь такой же, как в любом АЦП поразрядного уравновешивания, но применение коммутируемых конденсаторов вносит свою специфику в деталях. В АЦП по схеме рис. 9.21 процесс преобразования состоит из семи шагов. Рассмотрим этот процесс.

Пусть

.

.

Рис. 9.22. Схемы, образующиеся на 1-м (а); 2-м (б) и 3-м (в; г) шагах процесса преобразования

Первый шаг

Все ключи находятся в положениях, как на рис. 9.21. Образуется схема , показанная на рис. 9.22, а. Все конденсаторы заряжаются до напряженияU.

Второй шаг

Ключи SW1...SW4переключаются в положение 2; ключSW5размыкается. Ко входу УС приложено напряжениеu= –U(рис. 9.22,б). Посколькуu< 0, на выходе УС образуется сигналY= 1 (ситуация «Меньше»).

Третий шаг

Ключ старшего разряда SW1переключается в положение 3; остальные ключи остаются в прежних положениях. Образуется схема, показанная на рис. 9.22,в. Она сводится к схеме рис. 9.22,г. В соответствии с законом сохранения заряда на входе УС образуется напряжение

.

.

Поскольку

,

т.е.u< 0, сигналYостаётся в

состоянии «1».

,

т.е.u< 0, сигналYостаётся в

состоянии «1».

Четвёртый шаг

Повторение первого шага. Снова все конденсаторы заряжаются до напряжения U.

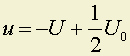

Пятый шаг

Ключи SW1иSW2переключаются в положение 3; ключиSW3иSW4– в положение 2; ключSW5размыкается. Образуется схема, показанная на рис. 9.23,а. Она сводится к схеме рис. 9.23,б.

На входе УС образуется напряжение

.

.

Поскольку

,

теперьu> 0 и сигналYпереходит

в состояние «0» (ситуация «Больше»). Это

значит, что в дальнейшем ключSW2больше не будет устанавливаться в

положение 3.

,

теперьu> 0 и сигналYпереходит

в состояние «0» (ситуация «Больше»). Это

значит, что в дальнейшем ключSW2больше не будет устанавливаться в

положение 3.

Шестой шаг

Повторение первого шага. Снова все конденсаторы заряжаются до напряжения U.

Рис. 9.23. Схемы, образующиеся после 5-го шага

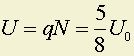

Седьмой шаг

Ключи SW1иSW3переключаются в положение 3; ключиSW2иSW4– в положение 2; ключSW5размыкается. Образуется схема, которая сводится к показанной на рис. 9.24.

На входе УС образуется напряжение

.

.

Рис. 9.24. Схема, образующаяся после 7-го шага

Поскольку

,

сигналYпереходит в состоянии «1».

На этом процесс преобразования

заканчивается. На выходе АЦП образовался

код, содержащий «1» в тех разрядах, у

которых переключение соответствующих

ключей из положения 1 в положение 3 давало

на выходе УС сигналY= 1. В рассмотренном

процессе это были ключиSW1иSW3, т.е. на выходе АЦП образовался

код 101. Это двоичный код числаN= 5.

При трёх двоичных разрядах квантq=U0/8 и значение входного

напряжения, определяемое по выходному

коду

,

сигналYпереходит в состоянии «1».

На этом процесс преобразования

заканчивается. На выходе АЦП образовался

код, содержащий «1» в тех разрядах, у

которых переключение соответствующих

ключей из положения 1 в положение 3 давало

на выходе УС сигналY= 1. В рассмотренном

процессе это были ключиSW1иSW3, т.е. на выходе АЦП образовался

код 101. Это двоичный код числаN= 5.

При трёх двоичных разрядах квантq=U0/8 и значение входного

напряжения, определяемое по выходному

коду .

.

Многие фирмы выпускают подобные АЦП на 16 разрядов, но есть модели и на 18 разрядов. Например, модель AD7641 фирмыAnalog Devicesимеет 18 разрядов и максимальную частоту повторения выборок 2 МГц (в документации на микросхему указана в форме 2MSPS; [6]).

Примечание

В рассмотренных АЦП запоминание значения входного напряжения U на конденсаторах, необходимое для выполнения поразрядного уравновешивания, попутно выполняет функцию устройства выборки и хранения (УВХ, раздел 9.7).