- •1.3 Теоретическое ядро квалиметрии

- •1.3.2 Принципы оценивания

- •1.4 Квалиметрические шкалы

- •2 Классификация задач и методов квалиметрии

- •2.1 Экспертная квалиметрия

- •2.2 Таксономические методы опенки

- •2.2.1 Формирование матрицы наблюдений

- •2.2.2 Таксономический показатель уровня развития

- •2.2.5 Таксономический метод оценивания качества машиностроительной продукции на основе рангово- классификационной шкалы

- •3 Функционально-структурные элементы методик оценки качества продукции

- •3.1 Классификация промышленной продукции

- •3.2 Оценка уровня качества промышленной продукции

- •3.3 Номенклатура показателей качества промышленной продукции

- •Показатели безотказности

- •Показатели долговечности

- •Показатели ремонтопригодности

- •Показатели сохраняемости

- •3.3.6 Эргономические показатели

- •3.3.8 Показатели технологичности

- •3. 3.10 Показатели стандартизации и унификации

- •Показатели влияния продукции на окружающую среду

- •Показатели устойчивости продукции к внешним воздействиям

- •Экономические показатели

- •4 Квалиметрические методы оценки уровни качества однородной продукции

- •I лблица 4.6 - Оценки экспертов

- •4.5 Смешанный метод оценки уровня качества продукции

- •5 Оценка уровня качества разнородной продукции методами индексной квалиметрии

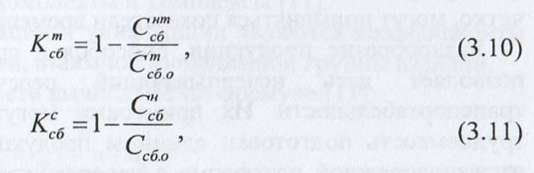

- •5.2.1 Определение индексов качества продукции

- •5.3.1 Определение индексов качества продукции

УДК 621.713 Ж64

Рекомендовано редакционно-издательским советом университета

Рецензенты:

С.Н. Туменов, д-р техн. наук, профессор, проректор по науке и инновационным технологиям Алматинского технологического университета;

Б.М. Кенжин, д-р техн. наук, профессор, директор ТОО «Карагандинский машиностроительный консорциум»;

В. В. Егоров, д-р пед. наук, профессор, проректор по учебной работе

Карагандинского государственного технического ун-та

Жетесова Г.С.

Ж64 Квалиметрия : учебник / Г.С. Жетесова, А.Ш. Жунусова,

С.К. Бийжанов; Карагандинский государственный технический ун-т.- Караганда : Изд-во КарГТУ, 2012,- 159 с.

Учебник составлен в соответствии с типовой учебной программой дисциплины «Квалиметрия» для студентов специальности 5В073200 - «Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям)» технических вузов различных форм обучения.

Настоящий учебник содержит курс лекций и примеры выполнения практических заданий с указанием необходимых литературных источников, включает все основные разделы.

В учебнике рассмотрены вопросы создания теоретической базы, выработки практических навыков по количественному определению уровня качества продукции, работ и услуг с последующим управлением по достижению требуемого качества. Значительное внимание уделяется вероятностным и статистическим методам; методам оценки уровня качества продукции, обработки и анализа результатов испытаний; методам интерпретации и принятия решений.

Учебник может быть полезен магистрантам, докторантам, экономистам, менеджерам, научным работникам, занимающимся вопросами повышения качества продукции.

©Карагандинский государственный технический университет, 2012

Оглавление

Введение 2

INCLUDEPICTURE "E:\\media\\image32.jpeg" \* MERGEFORMAT 14

|13|: 63

Введение

Качество есть в первую очередь тождественная с бытием определенность, так что нечто перестает быть тем, что оно есть, когда оно теряет свое количество. Количество есть, напротив, внешнее бытие, безразличная для него определенность. Третья ступень бытия - мера - есть единство первых двух, качественное и количественное.

Гегель.

Уже много лет тема качества является предметом оживленных обсуждений и дискуссий в среде отечественных специалистов, модным направлением подготовки кадров в системе основного и дополнительного профессионального образования, не перестает рассматриваться как чуть ли не панацея в решении вопросов конкурентоспособности казахстанского и зарубежного бизнеса. И тем не менее эта тема не перестает будоражить умы специалистов своей «недосказанностью».

В промышленности накоплен большой опыт управления качеством продукции различными методами: организационными, плановыми, экономическими, которые тесно взаимоувязаны между собой и только в совокупности обеспечивают высокое качество конечной продукции. Вопросы качества продукции и производительности труда неразрывно связаны между собой, и на практике при решении конкретных вопросов совершенствование технологий, оборудования, оснащения, механизации и автоматизации должны решаться одновременно.

Важным фактором роста эффективности производства выступает повышение качества продукции. Продукция промышленности, как известно, обеспечивает рост производительности общественного труда, с одной стороны, и с другой - позволяет более полно удовлетворить спрос населения в необходимых товарах.

Научно-технический прогресс позволяет обнаружить и использовать новые, раньше неизвестные полезные свойства изделий, что значительно улучшает их качество.

Однако в настоящее время оценка качества продукции встречается с все большими и большими трудностями, которые носят объективный характер и имеют устойчивую тенденцию к росту, определяемую особенностями современного массового промышленного производства и развитием товарообмена.

Анализ методов оценки качества изделий показал, что в настоящее время единого числового критерия оценки качества, всесторонне охватывающего все характеристики изделия, нет, как нет и универсальных

методов оценки динамики изменений качества на всех стадиях жизненного цикла изделий. Поэтому можно сделать вывод о том, что универсальных методов, позволяющих объективно оценить качество товаров на этапах их жизненного цикла, не существует.

Таким образом, в настоящее время формируется отрасль исследовательской деятельности, имеющая Широкое практическое приложение к самым разнообразным продуктам труда. Эта отрасль имеет свой специфический объект исследований (общие принципы и методы оценки качества), свой специфический предмет исследования (совокупность свойств продуктов человеческого труда), свой специфический математический аппарат, свои специфические проблемы, имеющие математический, физиологический и социологический характер.

Теоретическим источником оценивания качества является сравнительно новое направление науки - квалиметрия, возникновение которой было связано с осмыслением проблемы измерения и оценки качества в сочетании с проблемой управления качеством продукции и работ в общественном производстве.

Квалиметрия изучает методологию и методику рещения вопросов, лежащих в основе деятельности по регламентации Показателей качества в нормативной документации, оценке уровня качеств^ и контролю качества в процессе приемо-сдаточных, периодических, типовых и сертификационных испытаний. Значительное внимание в этой области уделяется вероятностным и статистическим мет0Дам оценки уровня качества, обработки и анализа результатов испытаний, методам интеграции и принятия решений.

Темпы обновления знаний в области квалиметрии достаточно высоки. В настоящее время квалиметрия достигла такой стадии развития, когда внутри нее явственно начинают выделяться три ветвИ: общая, специальная и предметная.

Это свидетельствует о двух моментах: во-первых, проблема оценивания является сложной и многоаспектной, и, во-вторых, в настоящее время отсутствуют методы оценивания качества, которые охватывали и решали бы все проблемы квалиметрии. В то же время следует отметить, что в квалиметрии достаточно четко определились общая концепция системы оценивания качества и методические подходы к оцениванию качества продукции.

Необходимо отметить, несмотря на это, сегодня еще рано утверждать, что сложилась стройная теория квалиметрия. Слишком небольшой срок прошел с момента ее зарождения, слишком серьезен объект исследования. Однако правомерно и необходимо говорить уже теПерь об ориентации данного научного направления, о принципах и подходах к оценке качества, о главных, узловых проблемах, на решение которых должны быть направлены усилия специалистов.

1 Квалиметрия качества продукции

1.1 Введение в общую квалиметрию

Квалиметрия (от латинского qualis - качество и метрия) - научная область, объединяющая методы количественной оценки качества различных объектов.

Основные задачи квалиметрии: обоснование номенклатуры показателей качества, разработка методов определения показателей качества объектов и их оптимизации, оптимизация типоразмеров и параметрических рядов изделий, разработка принципов построения обобщенных показателей качества и обоснование условий их использования в задачах стандартизации и управления качеством.

Качество продукции - это совокупная характеристика основных свойств, определяющих способность удовлетворять соответствующие потребности наиболее приемлемым и экономическим способом. Качество, по выражению древних философов, - это ощутимый, но неизмеряемый признак объектов, составляющих их сущность; качество - это то, что делает предмет именно таким, какой он есть. Слово «качество» стало одним из наиболее употребляемых. В современное содержание понятия о качестве, например, машин, входят не только потребительские свойства (мощность машин, их быстродействие, производительность, материало- и энергоемкость и т.д.), но и различные технологические свойства, а также характеристики таких эксплуатационных свойств, как надежность, включающая в себя безотказность, долговечность, ремонтопригодность, сохраняемость, и т.д/\ немаловажное значение имеют конструкторско- художественные особенности изделия, уровень стандартизации и унификации деталей и узлов, экологичность, безопасность эксплуатации и другие свойства.

Высокое качество выпускаемой и используемой продукции машиностроения проявляется в том, на сколько она удовлетворяет потребности людей, а также, на сколько она позволяет сэкономить ресурсы при выполнении работ и т.д. Высокое качество изделий способствует повышению престижа предприятия-изготовителя и государства, улучшает морально-нравственный климат на производстве и в обществе. Низкий уровень качества изделий, наоборот, становится источником немалых трудностей и даже проблем не только в производственной деятельности, но и при эксплуатации, в торговле и, наконец, в быту.

В экономическом отношении качество продукции, в том числе и качество машин, предназначенной удовлетворять потребность в ней, проявляется в первую очередь через ее полезность, которой соответствует потребительская стоимость.

Проблема адекватной количественной оценки качества продукции осложнена не метрологическими измерениями ее отдельных свойств, а в основном установлением единой численной характеристики и всех свойств соответствующих непостоянным и в значительной мере неопределенным реально существующим и предполагаемым потребностям. Кроме того, показатели свойств оцениваемой продукции и требуемые значенич тех же свойств должны быть сведены к обобщенному показателю качества данной продукции.

Сопоставление и анализ на соответствие объективных свойств различной продукции с субъективными во многом потребностями отдельных людей, их групп или общества в целом была и остается сложной задачей оценки качества, но решать ее приходится специалистам различных сфер деятельности постоянно.

1.2 Квалитология и квалиметрия

Квалитология - наука о качестве объектов, создаваемых человеком, применяемых им технологических и производственных процессов. В структуре квалитологии выделяют следующие взаимосвязанные и взаимодействующие друг с другом составные части:

теория качеста предметом которой является исследование природы качества, изучение экономических, социальных, информационных аспектов качества продукции на этапах ее создания и применения;

теория управления качеством - это область науки, занимающаяся разработкой научных основ и методов обеспечения и управления качеством;

- квалиметрия - это научная область, объединяющая методы количественной оценки качества различных объектов;

- метрология - об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и требуемой точности.

Квалиметрия - научная дисциплина, которая изучает проблематику и методологию количественного и качественного оценивания объектов различной природы в ее рамках формируется и развивается система методов измерения свойств продукции и оценки ее качества.

Квалиметрия как наука выступает в виде взаимосвязанной системы теорий, различающихся степенью общности, средствами и методами измерения и оценивания к таким теориям относятся (рисунок 1.1):

- общая квалиметрия

специальная квалиметрия.

- предметная квалиметрия.

Общая квалиметрия - в ней рассматриваются общетеоретические проблемы: системы понятий, теория оценивания (законы и методы),

аксиоматика квалиметрии (аксиомы и правила), теория квалиметрического шкалирования (в том числе ранжирование, весомость).

В специальной квалиметрии рассматриваются модели и алгоритмы оценки, точность и достоверность оценок: экспертная квалиметрия, вероятностно - статистическая квалиметрия, индексная квалиметрия, квалиметрическая таксономия, теория классификаций и систематизаций сложно-ориентированных объектов, имеющих обычно иерархическое строение.

Предметная квалиметрия — по предмету оценивания. Квалиметрия продукции и техники, квалиметрия труда и деятельности, квалиметрия решений и проектов, квалиметрия процессов, субъективная квалиметрия, квалиметрия спроса, квалиметрия информации и др.

INCLUDEPICTURE "E:\\media\\image1.jpeg" \* MERGEFORMAT

Рисунок 1.1 —

Структура квалиметрии

Совершенствование квалиметрии явилось результатом различных представлений о ее предмете и содержании, к главным чертам которых относятся:

представление о квалиметрии только как о теории количественных методов оценки,

сужение предмета квалиметрии до области измерений и оценивания качества объектов, которые являются продуктами труда или до проблемы построения комплексных показателей качества,

расширение предмета квалиметрии, распространение его на количественно-неизмеримые объекты,

акцент в предмете квалиметрия на внеэкономических методах оценивания.

Структурность, динамичность определенность и целостность квалиметрии обеспечиваются механизмом взаимодействия: общая квалиметрия трансформирует специальную квалиметрию с учетом особенностей применяемых методов и моделей оценки, а последняя находит отражение в предметной квалиметрии.

У квалиметрии, как науки, можно выделить следующие статусы:

экономический;

технико-экономический;

общенаучный;

систематический.

Экономический статус обусловлен политэкономическим содержанием категории качества в ее взаимодействии с потребительной стоимостью. С позиции экономического статуса квалиметрия включает в себя методы эконометрии, как теоретического измерения экономических свойств создаваемых объектов и процессов.

Технико-экономический статус квалиметрии отражает ее направленность на комплексные оценки экономических и технических свойств объектов и процессов, что отображается в результатно-затратных мерах эффективности, технико-экономических показателях, технико- экономических уровнях и т.д.

Общенаучный статус определяется философско-методологической и общенаучной функциями категории качества и подтверждается формированием большого числа предметных квалиметрий (продукции, техники, труда и т.д.).

Систематический статус квалиметрии определяет ее, как систематическую теорию. Это связано с тем, что категория качества имеет аспекты структурности, динамичности, определенности, упорядоченности - все основные признаки системы. Таким образом, здесь возможен системный подход и к оценке, и к анализатору, и к управлению.

Исходя из современных требований могут быть сформулированы следующие исходные концептуальные положения современной квалиметрии:

Квалиметрия позволяет получить информацию о качестве оцениваемого объекта на любой стадии его жизненного цикла в количественной и качественной формах, пригодной для установления;

Квалиметрия рассматривает оценку качества объекта, как динамическую категорию, т.е. учитывает возможность изменения его качества при изменении конъюнктуры рынка, применение качества проекта с учетом опыта эксплуатации, совершенствования технических процессов и средств производства;

Основными методическими принципами квалиметрии являются:

принцип измеримости свойств и оцениваемость качества объекта как на уровне отдельно взятых свойств, так и на уровне всей совокупности свойств, образующих качество объекта в целом;

принцип сопоставимости качества объекта и качества отдельно и I» го со эталонного образца или их совокупности;

принцип сравнимости качества конкурирующих вариантов различных исполнений объекта одного и того же вида.

Квалиметрия формируется и развивается в двух взаимосвязанных областях, в области теоретической квалиметрии формируются общие принципы, методы и средства оценки качества, которое является единым для оцениваемых объектов разнообразной природы; в области прикладной квалиметрии формируется с учетом положений теоретической квалиметрии рабочий инструментарий для оценки конкретных объектов, при этом методы и средства оценки качества учитывают природу этих объектов и реальные условия проявления их качеств;

В квалиметрии объектами оценки являются: качество готовой продукции определенного вида или конкретного исполнения требований потребителя, определяющего спрос на продукцию определенного качества, количества и цены, требования действующего разрабатываемого или обновляемого стандарта на продукцию данного вида или конкретного исполнения, система качества, действующая на предприятии — изготовителе данной продукции;

С позиции квалиметрии к основным факторам, являющимися признаками классификации продукции применительно к условиям оценки ее качества, относятся сферы изготовления и реализации этой продукции, способы и формы ее использования по назначению. Эти факторы определяют выбор соответствующих каждому виду продукции, состава ее свойств, оценочных показателей, задач и методов оценки качества.

Квалиметрия необходима для принятия обоснованных решений на всех стадиях жизненного цикла продукции, от маркетинговых исследований до принятия решения о снятии с производства. Количественная оценка качества позволяет определить конкурентоспособность, установить взаимосвязь качества и цены, сделать анализ качества процессов производства, определить пути совершенствования продукции и сокращения затрат. При этом распространение квалимегрических методов и подходов на качество процессов, проектов и решений создает действенный аппарат выбора лучших вариантов многокритериальных решений во всех сферах управления качеством.

1.3 Теоретическое ядро квалиметрии

Теоретическое ядро общей квалиметрии составляет теория оценивания, в которой рассматриваются закономерности, принципы, логика и алгоритмы оценивания качества объектов и процессов. По определению оценка качества представляется как четырехкомпонентная модель-система оценки [1].

INCLUDEPICTURE "E:\\media\\image2.jpeg" \* MERGEFORMAT

![]()

включающая в себя субъект (SЬ), объект (Оb), базу (В) и логику оценки (А1). В систему квалиметрической оценки закладывается принцип сравнения. Ему соответствуют две логики оценок - абсолютной и сравнительной (относительной) оценок.

В оценивании качества синтезируются деятельностный, алгоритмический и логический аспекты. Деятельностный аспект отражает организацию оценки с учетом субъект-объектных отношений по оцениванию и соответственно управлению качеством. Алгоритмический аспект реализуется через структуру операций измерения и оценивания качества в алгоритмах оценки. Логический уровень теории оценивания раскрывает логику оценивания качества, формируемую из логики оценки, которая развивается как неотъемлемая часть модальной логики, выбор базы оценки, основные принципы и аксиомы оценивания.

Чтобы правильно осмыслить логику оценивания, необходимо развернуть содержание основных компонентов системы оценивания. Субъект оценки (SЬ) может быть представлен одним «оценщиком» или группой экспертов, организованных по тому или иному принципу. Формализацией SЬ является пространство субъекта оценки (пространство экспертов или экспертное пространство) SЬ в теоретико-множественном смысле со структурой в нем АR. Таким образом, SЬ конкретизируется с помощью двух формальных объектов [SЬ, АR].

Объект оценивания (Оb) может быть представлен одним или несколькими предметами, качество которых оценивается. В последнем случае объекту оценивания соответствует объектовое пространство или пространство качества R со структурой отношений в нем АR. Каждому качеству соответствует совокупность свойств Г со структурой отношений в нем АR. Исходя из этого качеству сопоставляется пространство свойств или, что то же самое, пространство качества Г. Таким образом, система качества описывается такой парой [Г, АR]. Измерение качества переводит пространство свойств в пространство показателей качества или на языке мер - в пространство мер качества ψ которому соответствует структура отношений в пространстве мер Аψ .

В результате Оb описывается тремя формальными объектами:

INCLUDEPICTURE "E:\\media\\image3.jpeg" \* MERGEFORMAT

![]()

(1.2)

База сравнения Вок может также быть представлена одной или несколькими базами сравнения. Такое представление целесообразно формализовать с помощью теоретико-множественного пространства баз

сравнения В, которое конкретизируется в зависимости от содержания сравнения в виде системы эталонов, группы проектов-аналогов, системы нормативов качества и т.п.

Алгоритм оценки формируется на базе представления о множестве операторов оценивания. Ему соответствует формализованное понятие пространство операторов оценивания О. Результат оценивания - оценки качества, множеству которых сопоставляется пространство оценок О.

INCLUDEPICTURE "E:\\media\\image4.jpeg" \* MERGEFORMAT

![]()

INCLUDEPICTURE "E:\\media\\image5.jpeg" \* MERGEFORMAT

![]()

Структура отношений

между данными формальными объектами

определяет структуру оценки INCLUDEPICTURE

"E:\\media\\image6.jpeg" \* MERGEFORMAT

![]() .

Цепочка преобразований

.

Цепочка преобразований

INCLUDEPICTURE

"E:\\media\\image7.jpeg" \* MERGEFORMAT

![]() характеризует

движение измерения и оценивания качества:

от внешней фиксации ОЬ — к раскрытию

структурности качества; от нее - к системе

взаимосвязанных показателей и к

определению их значений и от них - к

оценкам качества. Внешние по отношению

к данной цепочке компоненты S0К

выступают внешними регуляторами

процедуры оценивания: назначение или

выделение 8Ь (ЛПР,

один эксперт или группа экспертов);

назначение В; выбор операциональной

структуры алгоритма

характеризует

движение измерения и оценивания качества:

от внешней фиксации ОЬ — к раскрытию

структурности качества; от нее - к системе

взаимосвязанных показателей и к

определению их значений и от них - к

оценкам качества. Внешние по отношению

к данной цепочке компоненты S0К

выступают внешними регуляторами

процедуры оценивания: назначение или

выделение 8Ь (ЛПР,

один эксперт или группа экспертов);

назначение В; выбор операциональной

структуры алгоритма

оценки (

INCLUDEPICTURE "E:\\media\\image8.jpeg" \* MERGEFORMAT

![]() -

системы операторов оценки INCLUDEPICTURE

"E:\\media\\image9.jpeg" \* MERGEFORMAT

-

системы операторов оценки INCLUDEPICTURE

"E:\\media\\image9.jpeg" \* MERGEFORMAT

![]()

Основные положения теории оценивания формулируются в виде аксиом и теорем сравнения, а также принципов оценивания. 1.3.1 Аксиоматика сравнения

А.1. Аксиома существования системы сравнения. Оцениваемые качества всегда сравниваются в определенной системе сравнения, т.е. для каждой операции существуют система сравнения Sr, в рамках которой эта

операция выполняется:

INCLUDEPICTURE "E:\\media\\image10.jpeg" \* MERGEFORMAT

![]() квантор

существования; INCLUDEPICTURE "E:\\media\\image11.jpeg"

\* MERGEFORMAT

квантор

существования; INCLUDEPICTURE "E:\\media\\image11.jpeg"

\* MERGEFORMAT

![]()

- логический знак импликации («следует», «влечет»),

А.2. Аксиома подчиненности системы сравнения при оценивании качества субъект-объектным отношениям по оцениванию и управлению качеством. Система сравнения при оценке качества определена субъект- объектными отношениями по оцениванию и соответственно по управлению качеством

INCLUDEPICTURE "E:\\media\\image12.jpeg" \* MERGEFORMAT

![]()

где

INCLUDEPICTURE "E:\\media\\image13.jpeg" \* MERGEFORMAT

![]() -

оператор управления качеством;

-

оператор управления качеством;

INCLUDEPICTURE

"E:\\media\\image14.jpeg" \* MERGEFORMAT

![]() -

оператор оценивания;

-

оператор оценивания;

INCLUDEPICTURE

"E:\\media\\image15.jpeg" \* MERGEFORMAT

![]() -

оператор сравнения.

-

оператор сравнения.

Аксиома отражает положение о раскрытом выше значении субъект- объектных отношений по оцениванию.

А.З.

Аксиома существования границ сравнения

качеств. Оцениваемые качества сравниваются

всегда в определенных границах сравнения,

характеризуемых компонентами системы

оценки S0К.

Данная аксиома INCLUDEPICTURE "E:\\media\\image16.jpeg"

\* MERGEFORMAT

![]() ориентирует логику построения процедур

оценивания на выявление этих границ.

Природа этих границ обусловлена как

природой субъекта, так и объекта.

ориентирует логику построения процедур

оценивания на выявление этих границ.

Природа этих границ обусловлена как

природой субъекта, так и объекта.

А.4. Аксиома существования базы сравнения. Любая операция сравнения выполняется при наличии определенной базы сравнения. Для любой операции сравнения существует ее определяющая база.

А.5. Теорема о взаимосвязи баз сравнения и классов сравнимости. Логическому произведению баз сравнения (конъюнкции, т.е. множеству В, соединенных союзом «и») соответствует пересечение классов сравнимости

INCLUDEPICTURE

"E:\\media\\image17.jpeg" \* MERGEFORMAT

![]() то

множеству В, а логическому суммированию

баз сравнения (дизъюнкция, т.е. множеству

В,соединяемых союзом «или») -

то

множеству В, а логическому суммированию

баз сравнения (дизъюнкция, т.е. множеству

В,соединяемых союзом «или») -

объединение

классов сравнимости [

INCLUDEPICTURE "E:\\media\\image18.jpeg" \* MERGEFORMAT

![]() ]

по данным INCLUDEPICTURE "E:\\media\\image19.jpeg"

\* MERGEFORMAT

]

по данным INCLUDEPICTURE "E:\\media\\image19.jpeg"

\* MERGEFORMAT

Каждой

операции сравнения по определенной

базе сравнения В в пространстве объектов

оценки R

соответствует определенной подмножество,

где наблюдается это сравнение. Это

подмножество и

Каждой

операции сравнения по определенной

базе сравнения В в пространстве объектов

оценки R

соответствует определенной подмножество,

где наблюдается это сравнение. Это

подмножество и

называется

классом сравнимости. Каждой операции

сравнения INCLUDEPICTURE "E:\\media\\image20.jpeg"

\* MERGEFORMAT

![]() всегда

всегда

соответствует

свой класс сравнимости

Доказательство

теоремы базируется на аксиомах А. 1

- А.4.

INCLUDEPICTURE "E:\\media\\image21.jpeg" \* MERGEFORMAT

![]()

А.6. Теорема о взаимосвязи меры (мощности) множества признаков базы сравнения и меры (мощности) класса сравнимости. Чем больше признаков используется в базе сравнения, тем «уже» класс сравнимости. Монотонному возрастанию мощности множества признаков базы сравнения соответствует монотонное убывание мощности класса сравнимости. Теорему А.6 можно рассматривать как следствие теоремы

А.5. В зависимости от постоянства или изменчивости базы сравнения

различают

отношения однородной

INCLUDEPICTURE "E:\\media\\image22.jpeg" \* MERGEFORMAT

![]() и

неоднородной

сравнимости.

и

неоднородной

сравнимости.

INCLUDEPICTURE

"E:\\media\\image23.jpeg" \* MERGEFORMAT

![]()

Предполагается, что в первом случае база сравнения постоянна, а втором - переменна.

А.7. Теорема о свойствах отношений однородной и неоднородной сравнимости. Отношения однородной сравнимости являются отношениями эквивалентности, а отношения неоднородной сравнимости - отношениями I олерантности в математическом смысле. Доказательство теоремы вытекает из определенной однородной и неоднородной сравнимости.

А.8. Аксиома абсолютной сравнимости. Сравнимость качеств абсолютна, а их несравнимость - относительна. Данная аксиома является принципом, отражающим закономерность сравнения: несравнимые качества объектов и процессов всегда можно сделать сравнимыми, если перейти к соответствующей базе сравнения и расширить класс сравнимости. Поиск такой базы сравнения связан с переходом к более общим признакам, свойствам, показателям.

А.9.

Аксиома полноты отношения сравнимости.

Отношение сравнимости обязательно

включает или отношения тождества

(сходства) INCLUDEPICTURE "E:\\media\\image24.jpeg"

\* MERGEFORMAT

![]() или отношения различия или отношения

тождества и различия INCLUDEPICTURE

"E:\\media\\image25.jpeg" \* MERGEFORMAT

или отношения различия или отношения

тождества и различия INCLUDEPICTURE

"E:\\media\\image25.jpeg" \* MERGEFORMAT

![]() одновременно. Если операции сравнения

базируются только на отношениях

сравнимости по тождеству или по различию,

то такие операции неполные. Если операции

сравнения включают в себя отношения

сравнимости по тождеству и по различию,

то они полные. Аксиоматика логики

оценивания развивает вышеперечисленные

аксиомы и теоремы сравнения, определяя

их оценочную интерпретацию.

одновременно. Если операции сравнения

базируются только на отношениях

сравнимости по тождеству или по различию,

то такие операции неполные. Если операции

сравнения включают в себя отношения

сравнимости по тождеству и по различию,

то они полные. Аксиоматика логики

оценивания развивает вышеперечисленные

аксиомы и теоремы сравнения, определяя

их оценочную интерпретацию.

А.10. Аксиома сравнительного характера оценок. Оценивание качества это всегда сравнение качества, и поэтому оно подчиняется аксиоматике сравнения. Данная аксиома служит основой целого ряда оценочных аксиом, теорем и принципов.

А. 11. Аксиома зависимости результата оценивания (оценок - о) от используемых в оценивании свойств объекта оценки:

INCLUDEPICTURE

"E:\\media\\image26.jpeg" \* MERGEFORMAT

![]()

где - множество

свойств.

INCLUDEPICTURE

"E:\\media\\image27.jpeg"

\* MERGEFORMAT

![]()

Аксиома подчеркивает

зависимость оценки от номенклатуры

оценочных свойств, от пространства

качества Г и структуры отношений в нем

Одновременно она отражает возможность

получения различных

INCLUDEPICTURE "E:\\media\\image28.jpeg" \* MERGEFORMAT

![]() оценок по одному и тому же оцениваемому

качеству, если оценивались свойства из

различных классов свойств.

оценок по одному и тому же оцениваемому

качеству, если оценивались свойства из

различных классов свойств.

А.12. Теорема о необходимости существования базы оценки. Она доказывается с помощью аксиомы А. 10 и аксиом и теорем логики сравнения.

А.13. Теорема субъективности оценок. Любая оценка обязательно зависит от ее субъекта. Теорема утверждает, что различие в субъектах может приводить к различию в оценках (при одних и тех же базах сравнения и других компонентах системы оценивания). Доказательство теоремы базируется на аксиомах А.2 и А.10. Субъективность оценки не следует смешивать с субъективизмом оценки.

Теорема субъективности фиксирует зависимость оценок качества от субъекта оценки, его целей, потребностей, интересов. В частности, субъектом оценки может выступать общество в целом через своих представителей, которые выражают его интересы, критерии, общественно необходимые потребности (ОНП). Однако в соответствии с этой теоремой наличие «рассогласованных» интересов конкретных субъектов оценки (Sbok) и общества приводит к отклонениям оценок.

А. 14. Теорема изменчивости оценки во времени. Оценка качества зависит от момента времени оценивания

INCLUDEPICTURE

"E:\\media\\image29.jpeg" \* MERGEFORMAT

![]()

Возможное изменение оценки во времени определяется возможными изменениями основных составляющих системы оценки SК: Оb (например, моральные и физические износы), SЬ (изменение потребностей, социальных нормативов, экономических требований и др.), В (изменение мирового технического уровня и др.).

Особое место среди факторов изменчивости оценок во времени занимают научно-технический и социально-экономический прогресс, рост потребностей общества. Кроме того, изменение может означать смену и субъектов оценки и соответственно их целей. Доказательство теоремы базируется на аксиомах и теоремах А.2 - А.4 и А.10- А. 13.

Логика оценок охватывает основные семантические ценностные единицы: («лучше, чем», «хуже, чем», «равноценно» и «хорошо», «плохо», «безразлично»). Как уже отмечалось, первый оценочно-ценностный кортеж определяет логику сравнительных оценок, а второй - логику абсолютных оценок. Введем следующие условные обозначения логических операторов: G - логический оператор «лучше, чем», «хорошо»; Н - логический оператор «хуже, чем», «плохо»; I - логический оператор «равноценно», «безразлично». Тогда по отношению к этим операторам действительна следующая аксиома.

А. 15. Аксиома логической полноты оценки качества. Для любого качества как объекта оценки всегда существует оценка, относящаяся к

о

тому из логических

оценочных операторов

INCLUDEPICTURE "E:\\media\\image30.jpeg" \* MERGEFORMAT

![]() такая

такая

INCLUDEPICTURE

"E:\\media\\image31.jpeg" \* MERGEFORMAT

![]()

Эта аксиома впервые сформулирована Гуссерлем в рамках логики оценок, на предмет исследования которой он один из первых обратил внимание.

А. 16. Аксиома логической релятивности оценок. Для разных субъектов оценки операторы G и Н, возможно, будут одновременно истинными (Т):

INCLUDEPICTURE

"E:\\media\\image32.jpeg" \* MERGEFORMAT

![]()

где

INCLUDEPICTURE "E:\\media\\image33.jpeg" \* MERGEFORMAT

Аксиома релятивности - следствие теоремы

субъективности, ее переформулировка

на языке логических оценочных операторов.

Аксиома релятивности - следствие теоремы

субъективности, ее переформулировка

на языке логических оценочных операторов.

А.17. Аксиома непротиворечивости «оценочного кодекса». Для одного и того же субъекта оценки в одно и то же время t и при одной и той же базе оценки В не могут одновременно выполняться один из логических операторов оценивания G, Н и его отрицание:

INCLUDEPICTURE

"E:\\media\\image34.jpeg" \* MERGEFORMAT

![]()

INCLUDEPICTURE

"E:\\media\\image35.jpeg" \* MERGEFORMAT

![]()

А.18.Теорема транзитивности логических операторов оценивания при

INCLUDEPICTURE

"E:\\media\\image36.jpeg" \* MERGEFORMAT

![]() .

При постоянных

INCLUDEPICTURE "E:\\media\\image37.jpeg" \* MERGEFORMAT

.

При постоянных

INCLUDEPICTURE "E:\\media\\image37.jpeg" \* MERGEFORMAT

![]() соблюдается

транзитивность оценок качества

соблюдается

транзитивность оценок качества

INCLUDEPICTURE

"E:\\media\\image38.jpeg" \* MERGEFORMAT

![]()

где

INCLUDEPICTURE

"E:\\media\\image39.jpeg" \* MERGEFORMAT

Аксиоматика оценивания составляет основу общих и частных принципов квалиметрии, которые выступают регуляторами формируемых процедур оценки [1].

1.3.2 Принципы оценивания

Первый блок принципов (П.1) является блоком принципа хозяйственного подхода. Этот блок, вытекающий из теоремы субъективности оценок (А. 13), подчеркивает примат общества как субъекта оценки. Конкретизациями принципа хозяйственного подхода (П.1) служат принципы учета общественной потребности (П. 1.1) и целевого подхода (П. 1.2). Принцип П. 1.1 подчеркивает потребительскую направленность оценки качества продуктов труда, что соответствует раскрытию контура регулирования качества по потребительной стоимости. Принцип П. 1.2 тесно связан с принципом П. 1.1, поскольку, как было показано, потребность опосредуется через цели и требования. Хозяйственный принцип квалиметрии определяет важность положения разумного сочетания социальных, экономических, технико-экономических требований в процедурах оценки.

Аксиомы А. 1 - А. 14 служат основанием блока принципа сравнительной логики оценивания (П. 2), в который входят следующие принципы.

Групповой принцип относительности оценок (П. 2.1), в концентрированном виде отражающий положение зависимости оценки от всех компонентов системы сравнения.

Принцип относительности базы оценки (П. 2.1.1) , подчеркивающий зависимость базы оценки от времени, целей, субъекта и объекта оценивания (принцип следует из аксиом А. 2, А. 3, А. 4).

Принцип зависимости оценки от показателей качества и базы оценки (П. 2.1.2), который можно рассматривать как одну из переформулировок принципа П. 2.1. Данный принцип прямо вытекает из аксиомы А. 11.

Принцип временной относительности оценок (П. 2.1.3), который вытекает из аксиомы А. 14. Его можно рассматривать как следствие системного принципа динамичности качества.

Принцип перевода квалиметрии в хронометрию (П. 2.1.4), который служит основанием перевода относительных значений показателей качества во временные оценки технического уровня в терминах времени «опережение» или «отставание» по отношению к принятой базе оценки, например мировому техническому уровню.

Групповой принцип субъект - объектного единства оценки (П. 2.2). В нем отражается положение о том, что оценка должна производиться в рамках определенных субъект-объектных отношений по оцениванию и по управлению качеством соответственно (аксиома А. 2). С учетом структуры системы оценки принцип П. 2.2 включает в себя два принципа: выделения аксиологически внешних и аксиологически внутренних (по субъекту) оценок (II. 2.2.1) и выделения системно-внешних и системно-внутренних (мо объекту) оценок (П. 2.2.2).

Принцип П. 2.2.1 конкретизирует относительность оценок в ииисимости от того, кто является субъектом оценки по отношению к определенной хозяйственной системе: если это «управление» в рамках миной хозяйственной системы - начальник отделов, бригад, цехов и т.д., ю это будут аксиологические внутренние оценки, а если эти «управляющие» за пределами данной хозяйственной системы аттестационные комиссии, потребитель, экспертиза и т.д., то это будут аксиологически внешние оценки.

Принцип П. 2.2.2 уточняет относительность оценок в зависимости от того, как рассматривается объект оценки - изолированно или в системном окружении. Изолированное рассмотрение объекта оценки определяет класс системно-внутренних оценок, в системном окружении - класс системно- внешних оценок.

Групповой принцип прочих условий (П. 2.3) базируется на аксиомах А. 8 и А. 9 и раскрывает пути построения отношений сравнимости.

Принцип соответствия уровня формализации оценки возможному уровню формализации объекта оценивания (П. 3) требует, чтобы названные уровни соответствовали друг другу.

Групповой принцип управляемости (П. 4) следует из принципа П. 2.2 и совместно с целевым принципом раскрывает управленческую функцию оценочной деятельности. Групповой принцип системности оценки (П. 5) вытекает из системной природы качества. Принципы П. 6 и П. 7 включают в себя принципы экспертного оценивания.

Алгоритмический уровень теории оценивания ориентируется на раскрытие алгоритмов оценки, т.е. пространства операционального

содержания системы оценки (пространство операторов оценивания Θок). Среди операций оценивания выделяются внешние и внутренние операции.

Внешние операции носят подготовительный характер и определяют содержание внешних этапов оценивания. К ним относятся формулирование цели оценки, классификационные операции, выбор баз оценки, проверка условий пригодности. Особое место во внешних операциях оценки качества занимает проверка условий пригодности, которая составляет содержание первого этапа собственно оценки качества. Здесь проверяются формализованные и неформализованные требования, очерчивающие границу области допустимого качества объекта оценки, которые не вошли в число оценочных показателей. Такими требованиями могут быть: экономические, социальные, экологические, эстетические, эргономические и др.

Внутренние операции определяют процесс оценки качества в узком смысле, который раскрывается через следующую совокупность процедур (операций):

выбор оценочных показателей (оператор ΘВ);

выделение основных (шкалоформирующих) и дополнительных (шкалокорректирующих) операций (оператор ΘОС);

выбор метода декомпозиции - функциональной, морфологической (оператор ΘЛК). Содержание этой операции - составление иерархической структурной схемы свойств, построение дерева свойств (функций), иерархической морфологической структуры показателей качества;

выбор типа шкалирования и построение квалиметрических шкал (оператор Θ111К);

свертывание показателей (мер) качества (оператор ΘСВ). Содержание операции определяет решение таких вопросов, как выбор типа свертывания (модели оценки), выбор модели комплексного показателя, определение коэффициентов весомости оценочных показателей;

оценивание качества (оператор Θ0);

свертывание оценок качества (ΘСВО). В операцию входит определение коэффициентов весомости оценок;

свертывание шкал (оператор Θсв.ш) включает в себя процедуры перехода от частных шкал к общей универсальной шкале, обобщение профилей предпочтения и переход к групповым профилям предпочтения.

Таким образом, выделенные операторы ΘВ; ΘОС; ΘДК; ΘШК; ΘСВ; ΘО; ΘСВО; Θсв.ш оценивания составляют унифицированный набор операторов, определяющих содержание операторов оценивания Θ и позволяет перейти к сжатой записи в виде формул алгоритмов оценки качества, под которыми понимается произведение (суперпозиция) этих операторов.

Последовательность реализации операторов оценивания в формулах алгоритмов оценки качества кодируется справа налево: сначала осуществляется оператор оценки, стоящий в формуле первым справа, затем следующий, стоящий левее первого, и т.д. Рассмотрим ряд формул алгоритмов оценки качества, раскрывающих закодированное в них содержание соответствующих методик оценки [1].

Формула ΘСВ.ОΘОΘСВΘШКΘВΘДК. Порядок оценки отражает следующие операции: декомпозицию качества, например, построение «дерева свойств»; выбор на «дереве» оценочных показателей - построение дерева показателей; шкалирование показателей относительно базы сравнения; свертывание показателей - построение групповых показателей; оценку качества по групповым показателям - получения «вектора оценок»; свертывание оценок - вычисление комплексной оценки.

2. Формула ΘОΘСВΘШКΘОСΘВ .Порядок оиенки: выбор оценочных показателей; деление оценочных показателей на основные и дополнительные; шкалирование показателей; операционное свертывание показателей - получение комплексного показателя; оценка качества по комплексному показателю.

ФормулаΘОΘСВΘШКΘОСΘВ. Порядок оценки отражает такие операции:

выбор оценочных показателей; шкалирование показателей - построение

оценочных шкал по показателям; оценивание - присвоение оценок

единным показателям; свертывание оценок - получение комплексной оценки, оценка по комплексному показателю.

научно-технический прогресс влечет за собой непрерывное

расширение номенклатуры изделий, но при этом возрастают и требования

к их качеству. В этих условиях решать проблему качества можно только на научной основе. Научную основу составляют знания о методах определения требований по качеству, оценивание качества, обеспечение качества и контроль. Таким образом, применение теории оценивания в совокупности с другими научными знаниями помогает решать данные проблемы, возникающие в области качества продукции.

1.4 Квалиметрические шкалы

Понятие «шкалы» общее для метрологии и квалиметрии. В метрологии - это часть отсчетного устройства средства измерения, представляющее собой упорядоченный ряд отметок соответствующих последовательному ряду значений величины вместе со связанной с ней нумерацией [2].

В квалиметрии понятие «шкалы» используется в математическом смысле, т.е. как метод оценивания и сопоставления свойств различных объектов.

Различают три вида квалиметрических шкал:

шкала порядка;

шкала интервалов;

шкала отношений.

Шкала порядка - это такой метод оценивания, при котором оцениваемые параметры показателей или иные объекты оценивания располагаются в порядке увеличения или уменьшения значений параметра показателя или свойства объекта.

Метод установления определенной последовательности рассматриваемых размеров, осуществляемый попарным сопоставлением всех имеющихся размеров, называется ранжированием. Полученные ранжированием ряды размеров представляют собой шкалу порядка. Это может быть шкала возрастающего или убывающего характера. С целью облегчения измерения по шкале порядка часто некоторые выбранные размеры фиксируют в качестве опорных.

Оценки по шкалам порядка широко используются в социальной сфере, в экономике, в области интеллектуального труда, в искусстве, гуманитарно-медицинских науках, словом там, где чисто количественные измерения затруднены или пока невозможны.

На основе шкалы порядка можно осуществлять некоторые логические операции. Эта возможность логических операций называется свойством транзитивности, но на шкале порядка не могут быть выполнены какие- либо арифметические действия с неизвестными по сути дела размерами, даже если они выражены в количестве балла.

Оценочные измерения по шкале порядка широко используются при различных видах контроля.

Шкала интервалов - это такой метод оценивания, при котором существенной характеристикой является разность между значениями оцениваемых параметров, которая может быть выражена числом установленных в этой шкале единиц. При этом начало отсчета может быть установлено произвольно.

Шкала интервалов применяется для характеристики таких свойств продукции, которые связаны с температурными режимами.

На шкале интервалов значения самих размеров остаются неизвестными, т.к. на них откладывается только разница между сопоставляемыми размерами, но по данным шкалы интервалом можно определить не только то, что один размер > или < другого, но и оценить на сколько. На этой шкале можно осуществлять арифметические действия с интервалами, складывать и вычитать их величины.

Шкала отношений - это измерительная шкала, на которой отсчитывается (определяется) численное значение измеряемых величин N как математическое отношение определенного размера Qiк другому размеру Qj].

INCLUDEPICTURE

"E:\\media\\image40.jpeg" \* MERGEFORMAT

где Qi - выступает в качестве единицы измерений, т.к. число N показывает, сколько размеров Qj укладывается в размере Qi

При необходимости соблюдения условий единства измерений в качестве используют узаконенную единицу измерения (Q)

INCLUDEPICTURE

"E:\\media\\image41.jpeg" \* MERGEFORMAT

![]()

Формирование шкалы

отношений по возрастанию или убыванию

числовых значений N есть построение

шкалы в цифровых пределах от 0

и возможно до

INCLUDEPICTURE "E:\\media\\image42.jpeg" \* MERGEFORMAT

![]()

В отличие от шкалы интервалов шкала отношений не имеет отрицательных значений. Со значением N и Q возможны все математические действия, поэтому шкала отношений является наиболее

совершенной и широко применимой. Однако построение шкалы отношений и измерений с ее помощью не всегда возможно.

Шкала отношений применима к большинству параметров, представляющих собой физическую величину (размер, вес, плотность, сила. напряжения и т.д.)

Основной постулат квалиметрии: любое измерение по шкале отношений предполагает сравнение неизвестного размера с известным, и выражение первого через второй в кратком или дольном отношении.

Шкала, в которой применяется тот или иной показатель качества, должна учитываться при оценивании уровня качества продукции.

2 Классификация задач и методов квалиметрии

Состав задач квалиметрии определяется стадиями жизненного цикла продукции, включающими [3]:

маркетинг и изучение рынка;

проектирование и разработку продукции;

процесс планирования и разработки;

закупки;

производство и предоставление услуг;

проверки;

упаковку и хранение;

реализацию и распределение продукции;

монтаж и ввод в эксплуатацию (потребление);

техническую помощь и техническое обслуживание;

утилизацию или восстановление в конце выработки ресурса.

Результатом работ на стадии исследования и обоснования

проектирования и разработки являются исходные данные для создания и разработки изделий и материалов, разработка технического задания (ТЗ) на выполнение опытно-конструкторских работ (ОКР) по созданию и модернизации изделий или опытно-технологической работы по разработке или модификации материалов. ТЗ устанавливает основное назначение, экономические характеристики и показатели качества изделия или материала и являются первым документом, в котором появляются показатели качества.

Результатом работы на стадии разработки является воплощение требований ТЗ в опытных образцах или партиях, разработка конструкторской и технологической документации и технических условий.

На стадии производства осуществляется изготовление продукции и проведение контроля соответствия изготовляемой продукции требованиям стандартов и других нормативных документов.

На стадии потребления или эксплуатации осуществляется реализация свойств качества продукции. Применительно к этой стадии методами квалиметрии решаются задачи рационального обслуживания продукции по данным означенных показателей качества с целью использования их в максимальной степени.

Таким образом, основными задачами квалиметрии являются следующие:

определение номенклатуры показателей качества, включаемых в техническое задание и нормативную документацию с целью последующего контроля и сопоставительной оценки с продукцией аналогичного функционального назначения;

определение численных значений показателей качества с целью включения их в техническое задание на разработку продукции;

- формулировка требований к показателям качества для включения их и нормативную документацию;

- оценка качества на основе испытаний и измерений, в том числе выборочных;

- разработка стратегий обслуживания технических устройств на основе данных о показателях надежности.

Эти задачи решаются с использованием следующих методов квалиметрии:

экспертной квалиметрии;

индексной квалиметрии (о ней речь будет идти позже);

таксономических методов оценки;

вероятностно-статистической квалиметрии.

2.1 Экспертная квалиметрия

Особенность экспертной квалиметрии заключается в том, что она ориентирована на человека как непосредственного измерителя качества в системе оценки. В настоящее время экспертные методы оценки качества представляют наиболее развитую область квалиметрии.

Однако целостного представления об экспертной квалиметрии как единой теории нет. Нет единого понимания, что относить к методам жспертной квалиметрии: можно ли к ним отнести социометрические методы, оценки, формируемые лицом, принимающим решение (ЛПР), психофизические (органолептические), психологические, тестовые методы измерения качества. Задачи, решаемые методами экспертной квалиметрии, многообразны, они касаются как процедур (алгоритмов) оценки качества в целом, так и отдельных операций оценивания - определения коэффициентов весомости, шкалирования, выявление отношений взаимозаменяемости в пространстве мер (показателей), определение состава оценочных показателей, обоснования системы базовых значений показателей, обоснования граничных (пороговых) значений показателей.

В экспертной квалиметрии выделяются два основных класса экспертиз. 11ервый - класс интеллектуальных экспертных методов (ИЭМ), основанных на привлечении интеллекта (опыта, знаний) специалиста, второй - класс сенсорных экспертных методов (СЭМ), состоящий в использовании сенсорных (чувствительных) возможностей человека (специалиста). Отметим, что класс СЭМ по своему содержанию шире традиционно понимаемых органолептических измерений, использующих зрительный, слуховой, тактильный и другие анализаторы (органы чувств). Он охватывает также методы оценки качества, основанные на фиксируемых ощущениях испытателей различных видов техники.

Механизм ИЭМ и СЭМ определяет основания классификации методов жспертной оценки, представленной в таблице 2.1.

Таблица

2.1

- Классификация методов экспертной

оценки (ЭО)

Основание

классификации

Класс (подкласс,

группа) методов ЭО

По субъекту

оценки

Число экспертов

Тип применяемой

памяти

Принцип

организации группового

интеллекта

Единичная ЭО;

групповая (коллективная) ЭО.

ЭО с внутренней

памятью (оперативной; долговременной);

ЭО с внешней

памятью. Параллельно-независимая

ЭО; параллельно-

зависимая ЭО

(без координатора; с координатором);

параллельно-последовательная

независимая ЭО;

параллельно-последовательная

зависимая ЭО

(без координатора; с координатором).

Оценка гетерогенной экспертной

группой (принцип дополнения); оценка

гомогенной экспертной группой

(принцип конкуренции).

По входной

информации

Направленность

информации о субъекте ЭО Тип

информации о субъекте ЭО

ЭО

с самооценкой; ЭО

с взаимной оценкой.

ЭО

с оценкой компетентности экспертов;

ЭО с оценкой

конъюнктурности экспертов; ЭО

с оценкой конформизма экспертов; ЭО

с оценкой качества экспертов; ЭО

с кластеризацией экспертов по

интересам.

По

выходной

информации

Характер

представления

информации

В терминах

семантических мер; в терминах числовых

мер (порядковых балльных; метрических

балльных); номинальных (экспертная

классификация).

По характеру

объекта Размерность пространства

мер качества

Однокритериальная

ЭО;

многокритериальное ЭО.

По оператору

экспертизы 1.Размерность сравнений

2 Цикличность

экспертизы

Сравнение

единичной размерности (относительно

эталона); парные (бинарные) сравнение;

множественные сравнения. Одностадийное

(одноуровневая) ЭО;

многостадийное (многоуровневая) ЭО.

Как следует из классификации, в множество методов экспертной оценки включается единичная экспертиза, выполняемая одним экспертом н 1и МНР. Признак «тип организации групповой экспертной оценки» раскрываеет типы экспертной оценки по особенностям ее организации в ни портном пространстве субъекта оценки, т.е. изолированы или нет единичные эксперты друг от друга; разрешается или нет в процессе оценки обмена информацией («независимая» или «зависимая»); каков порядок обмена информацией через координатора или без него непосредственно друг с другом; возможно или нет повторяемость экспертизы ("параллельная» или «параллельно-последовательная»); привлекается или нет совокупная внешняя память группы экспертов и др.

В соответствии с изложенным представлением о системе оценок в экспертной квалиметрии выделяются как самостоятельные разделы теорий организаций субъекта экспертизы, в которой исследуются вопросы отбора экспертов и организации экспертного опроса; экспертного шкалирования, свертывания и обоснования оценок (мер) качества; верификации (проверки, адекватности) экспертных оценок; комплексирования экспертной информации (оценок) с эмпирической информацией.

В теории организации субъекта экспертизы раскрываются основные факторы организации экспертных процедур оценки качества и тем самым реализуется деятельный аспект экспертной квалиметрий.

Одним из продуктивных направлений совершенствования экспертных методов является разработка методологии учета риска на основе оценки субъективных вероятностей успеха, синтеза субъективных вероятностей и результатов эксперимента с помощью байесовских моделей.

Быстро растущие потребности в разнообразных экспертных оценках выдвигают на передний план создание методологии проектирования жспертных методов, которая позволяла бы в зависимости от ситуации оценки качества разрабатывать и выбирать адекватный экспертный метод оценки качества. При этом проектировочный механизм генерации метода жспертной оценки должен включать в себя морфологический генератор жспертных методов, правила их отбора в зависимости от ситуации оценки качества.

2.2 Таксономические методы опенки

Таксономические методы оценки качества составляют основное содержание квалиметрической таксономии или таксономической квалиметрии как специальной квалиметрии. Несмотря на то, что разработки процедур оценивания в форме классифицирующих процедур расширяются, формирование классификационной методологии как отдельного направления в квалиметрии исследовано недостаточно. Сложность формирования методологии квалиметрической таксономии обусловлена современным состоянием науки о классификациях и классификационной деятельности, находящейся в стадии своего становления, большим разнообразием классификационных языков и классификационных теорий [1].

Центральными понятиями квалиметрической таксономии являются понятия класс качеств (квалитаксон) и классифицирующая система. Квалитаксон - это совокупность качеств объектов или процессов, тождественных (сходных, однородных) по определенным признакам (базе сравнения). Квалитаксоны формируются на основе принципа функционально-кибернетической эквивалентности качества. Синонимы класса качеств - категории, роды, сорта и т.п., например, аттестационные и инновационные категории, сорта, качества, категории дефектности. Поскольку квалитаксон образуется в результате сравнения качеств, то он всегда является подклассом в классе сравнимости.

В зависимости от типа отношений сравнимости, а также от того, по каким классам свойств (показателей) и структуры эти отношения формируются, строятся в соответствующие квалитаксоны: по морфологической структуре - морфологические, по функциональной структуре - функциональные, по потребностям - потребительские классы, по эффективности - классы эффективности, по уровню обновления качества (новизне, глубине новизны и т.п.) - инновационные классы, по классам свойств, например по безопасности - классы безопасности и т.п.

Как следует из изложенного, квалиметрическая таксономия развивает теорию сравнения и включает в свою структуру следующие разделы: типологизацию - построение и применении мер сходства качества; метризацию - построение соответствующих метрик как моделей оценки качества; дискриминацию (разделение) квалитаксонов; алгебру классификаций и др.

В классифицирующих процедурах оценки используются специальные типы мер качества:

экстенсивные меры качества;

супераддитивные меры качества;

субаддитивные меры качества;

атрибутивные меры качества;

топологические меры близости качества;

количественные меры сходства меры качества.

Таким образом, таксономия — это наука о правилах упорядочения и классификации.

Основным понятием, используемым в таксономических методах, является так называемое таксономическое расстояние. Это — расстояние между точками многомерного пространства, исчисляемое чаще всего по правилам аналитической геометрии. Размерность пространства определяется числом признаков, характеризующих единицы изучаемой совокупности. В двойственной же задаче, в которой признаки выступают в

роли объектов исследования, размерность пространства определяется числом структурных единиц. Таким образом, таксономическое расстояние нечисляется между точками-единицами, либо точками-признаками, расположенными в многомерном пространстве. Исчисленные расстояния

позволяют определить положение каждой точки относительно остальных

точек и, следовательно, определить место этой точки во всей

совокупности, что делает возможным их упорядочение и классификацию.

В зависимости от целей исследования таксономические методы можно разделить на три группы: методы упорядочения, методы разбиения, методы выбора репрезентантов групп [4].

Первая группа включает методы, упорядочивающие единицы изучаемой совокупности, причем здесь можно выделить два направления. И одном случае достигается линейное упорядочение, в другом - нелинейное.

Линейное упорядочение (например, методом Чекановского) включается в проецировании точек многомерного пространства на прямую.

Вроцлавские математики разработали так называемый метод дендритов (именуемый также вроцлавской таксономией), при котором точки многомерного пространства проецируются на плоскость, чем достигается нелинейное упорядочение изучаемых элементов.

Вроцлавская таксономия находит все большее применение во многих жономических дисциплинах как в своем первоначальном виде, так и в дальнейших модификациях.

Вторая группа методов имеет дело с задачами разбиения множества на группы однородных элементов. Среди них можно выделить метод Чекановского, приспособленный для проведения территориальных жономических исследований благодаря тому, что в нем учитывается информация о связях между всеми объектами (расположены ли они далеко или близко друг от друга). Другим широко используемым методом является так называемый метод шаров. Он менее трудоемок, чем другие методы, что составляет его несомненное достоинство.

Третья группа таксономических методов применяется с целью выбора репрезентантов групп. Она имеет большое значение, особенно при нахождении так называемых диагностических признаков, т.е. признаков, передающих самые существенные особенности весьма многочисленного набора исходных признаков.

2.2.1 Формирование матрицы наблюдений

Прежде чем прибегнуть к помощи методов сравнительного анализа в таксономической квалиметрии, необходимо выполнить определенные преобразования, которые в принципе одинаковы, независимо от того, будут ли использоваться таксономические процедуры или же методы

факторного анализа. Исходным и одновременно самым важным шагом, предопределяющим правильность конечных результатов, является формирование матрицы наблюдений. Эта матрица содержит наиболее полную характеристику изучаемого множества и благодаря этому играет важнейшую роль в проводимом исследовании [4].

INCLUDEPICTURE "E:\\media\\image43.jpeg" \* MERGEFORMAT

![]()

Допустим, у нас имеется множество из ω элементов, описываемых n признаками; тогда каждую единицу можно интерпретировать как точку п- мерного пространства с координатами, равными значениям п признаков для рассматриваемой единицы. Вышеуказанную матрицу наблюдений можно представить следующим образом:

INCLUDEPICTURE "E:\\media\\image45.jpeg" \* MERGEFORMAT

где ω - число единиц;

n — число признаков;

xik - значение признака к для единицы i.

Признаки, включенные в матрицу наблюдений, неоднородны, поскольку описывают разные свойства объектов. Кроме того, различаются их единицы измерения, что еще более затрудняет выполнение некоторых арифметических действий, необходимых в отдельных процедурах. Поэтому надлежит выполнить предварительное преобразование, которое заключается в стандартизации признаков. Это преобразование производится в соответствии с формулой (2.2):

причем:

INCLUDEPICTURE "E:\\media\\image46.jpeg" \* MERGEFORMAT

![]()

Sk - стандартное отклонение признака k;

Sik -стандартизованное значение признака k для единицы і

После стандартизации переменных переходят к заключительной процедуре - расчету элементов матрицы расстояний с учетом всех

элементов матрицы наблюдений. Чаще всего используется средняя

абсолютная разность значений признаков (2.5):

INCLUDEPICTURE

"E:\\media\\image47.jpeg" \* MERGEFORMAT

![]() ,2,...,®.

INCLUDEPICTURE "E:\\media\\image48.jpeg" \* MERGEFORMAT

,2,...,®.

INCLUDEPICTURE "E:\\media\\image48.jpeg" \* MERGEFORMAT

![]()

После исчисления расстояний между всеми единицами данной

совокупности получаем матрицу расстояний. Ее можно записать в

следующем виде (2.6):

INCLUDEPICTURE

"E:\\media\\image49.jpeg" \* MERGEFORMAT

где

символ

сіj

обозначает расстояние между

элементами

і

и

j

где

символ

сіj

обозначает расстояние между

элементами

і

и

j

Элементы этой матрицы служат основой для проведения исследований с помощью таксономических процедур. Они обладают следующими свойствами (2.7), (2.8):

INCLUDEPICTURE

"E:\\media\\image50.jpeg" \* MERGEFORMAT

2.2.2 Таксономический показатель уровня развития

Для сопоставления объектов, характеризуемых большим числом признаков, чаще всего применяются таксономические процедуры. Одним из первых методов исследования многомерных объектов был предложенный 3. Хэльвингом таксономический показатель уровня развития [4]. Этот показатель представляет собой синтетическую величину, «равнодействующую» всех признаков, характеризующих единицы исследуемой совокупности, что позволяет с его помощью линейно упорядочить элементы данной совокупности.

Процесс построения таксономического показателя уровня развития начинается с определения элементов матрицы наблюдений X, представленной выражением (2.1). Как известно, элементами матрицы служат значения признаков, выраженные в специфических для каждого признака единицах измерения. Поэтому необходимо произвести стандартизацию в соответствии с формулой (2.2). Процедура стандартизации признаков приводит не только к элиминированию единиц измерения, но и к выравниванию значений признаков.

Следующий шаг в рассматриваемой процедуре заключается в дифференциации признаков матрицы наблюдений. Все переменные делятся на стимуляторы и дестимуляторы. Основанием разделения признаков на две группы служит характер влияния каждого из них на уровень развития изучаемых объектов. Признаки, оказывающие положительное, стимулирующее влияние на уровень развития объектов, называются стимуляторами, в отличие от признаков, которые оказывают тормозящее влияние и поэтому называются дестимуляторами. Разделение признаков на стимуляторы и дестимуляторы служит основой для построения так называемого эталона развития, который представляет

собой точку Р0 с координатамии определяется следующим

образом (2.9), (2.10):

INCLUDEPICTURE "E:\\media\\image51.jpeg" \* MERGEFORMAT

![]()

INCLUDEPICTURE

"E:\\media\\image52.jpeg" \* MERGEFORMAT

где INCLUDEPICTURE

"E:\\media\\image53.jpeg" \* MERGEFORMAT

![]()

Расстояние между отдельными точками-единицами и точкой Р0,

представляющей эталон развития, обозначается с,° и рассчитывается следующим образом (2.11):

INCLUDEPICTURE

"E:\\media\\image54.jpeg" \* MERGEFORMAT

Полученные расстояния служат исходным

и величинами, используемыми при расчете показателя уровня развития,рассчитываемого по формуле (2.12):

рассчитываемого

по формуле (2.12):

INCLUDEPICTURE "E:\\media\\image55.jpeg" \* MERGEFORMAT

![]()

INCLUDEPICTURE "E:\\media\\image56.jpeg" \* MERGEFORMAT

Показатель уровня развития характеризуется тем, что является величиной положительной и лишь с вероятностью, близкой к нулю, может оказаться больше единицы. Интерпретация его следующая: данная единица находится на тем более высоком уровне развития, чем ближе значение показателя уровня развития к нулю.

Показатель уровня развития служит для статической характеристики множества объектов. С его помощью можно оценить достигнутый в некоторый период или момент времени «средний» уровень значения признаков, характеризующих изучаемое явление. Однако проведение анализа изменений, происходящих за некоторый промежуток времени, оказывается весьма затруднительным, так как, вообще говоря, нормирующая величина с0, а также координаты эталона развития подвергаются изменениям.

2.2.3 Метод дендритов: вроцлавская таксономия

Метод вроцлавской таксономии часто называют методом дендритов. Авторы этого метода определяют дендрит как ломаную, «... которая может разветвляться, но не может содержать замкнутых ломаных, и такая, что любые две точки множества 2 ею соединены» [4]. Этим методом получают нелинейное упорядочение изучаемых единиц, что, с одной стороны, полнее характеризует действительность, но, с другой стороны, создает больше трудностей при интерпретации. Нелинейное упорядочение характеризуется отсутствием явной иерархии, выражающимся в том, что некоторые единицы могут быть связаны с большим числом других единиц (например, с пятью). В этом случае отсутствует четко определяемый порядок, не известно, какой элемент является предшествующим, а какой последующим.

Рассматриваемые случаи упорядочения можно представить графически н виде точек или кружков (со вписанными в них обозначениями единиц), связанных отрезками. Точки, изображающие единицы, чаще всего называют вершинами, а отрезки - связями (дугами). Упомянутые линейный и нелинейный способы упорядочения иллюстрируют рисунки 2.1 и 2.2.

INCLUDEPICTURE "E:\\media\\image57.jpeg" \* MERGEFORMAT

Представленные на рисунках упорядочения, очевидно, не исчерпывают все возможные ситуации. В связи с этим возникает задача выбора наилучшего упорядочения, заключающаяся в нахождении такого дендрита, в котором смежные единицы будут иметь наименее различающиеся значения признаков. Выполнение этого условия приведет к упорядочению с наименьшими расстояниями между отдельными элементами. в оптимальном дендрите - с наименьшей суммой длин связей - смежные объекты в наименьшей степени отличаются друг от друга Поэтому при сравнении различных упорядочений объектов и выборе наилучшего упорядочения исходят из длины связей дендрита.

Построение оптимального дендрита заключается в установлении связей между единицами, наименее отличающимися друг от друга с этой целью из составленной матрицы расстояний выбирают единицы с близкими значениями признаков. Поиск таких единиц проводится путем нахождения наименьших чисел в каждом столбце (или строке) матрицы Искомые ближайшие единицы обозначены номерами строк , т столбцов), в которых находятся наименьшие числа. Если, например надо найти единицу, наименее отличающуюся от j, то достаточно отыскать наименьшее число в столбце j. Пусть этим числом будет элемент находящийся в строке і. Тогда ближайшей к единице j будет единица і. Данный пример выбора ближайшего элемента иллюстрирует таблица 2.1.

Таблица

2.1

- Выбор ближайшего элемента в столбе у

матрицы расстояний

INCLUDEPICTURE "E:\\media\\image58.jpeg" \* MERGEFORMAT

Предложенный авторами вроцлавской таксономии способ построения оптимального дендрита состоит из нескольких этапов. На первом этапе устанавливаются связи каждой из исследуемых единиц с ближайшими единицами.

Для удобства описания выполняемых операций предположим, что у пас имеется множество единиц, обозначенных символами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, К, 9. Далее предположим, что в этом множестве из девяти элементов получены следующие сочетания ближайших единиц (рисунок 2.3).

INCLUDEPICTURE "E:\\media\\image59.jpeg" \* MERGEFORMAT

Рисунок

2.3 - Сочетания ближайших единиц

Нетрудно заметить, что некоторые связи встречаются дважды, например 1-3 и 3-1 (т.е. к единице 1 ближе всего находится единица 3, а к единице 3 ближе всего расположена единица 1). Поскольку при построении дендрита очередность установления связей не играет роли, одно из повторяющихся сочетаний всегда исключается. Подобное исключение проводится для всех выделенных пар связей. Это приводит к

тому, что остаются связи 2-7 и 8-9, а связи 7-2 и 9-8 отбрасываются. Для оставшихся двух связей характерно наличие единицы, обозначенной номером 5, поэтому связи 4-5 и 5-6 можно объединить в один общий набор. В результате получаются четыре отдельные конструкции, называемые скоплениями 1-го порядка (рисунок 2.4).

INCLUDEPICTURE "E:\\media\\image60.jpeg" \* MERGEFORMAT

Рисунок 2.4 - Скопления

1-го порядка

Полученные скопления не удовлетворяют основному условию дендрита, а именно они не связаны в единое целое. Для выполнения этого требования выбирается наименьшее расстояние между единицами, входящими в различные скопления 1-го порядка. Соответствующий отрезок становится связью между двумя скоплениями. В результате получаются скопления 2-го порядка. Если эти скопления также оказываются изолированными, то вышеупомянутая операция повторяется, что приводит к получению скопления 3-го, а затем и высших порядков. Процесс построения дендрита заканчивается, когда любые две точки исследуемого множества оказываются связанными друг с другом.

Очередная процедура, которую надлежит теперь выполнить, заключается в нахождении наименьшего расстояния каждой единицы одного скопления от единиц остальных скоплений. Затем их этих расстояний выбирается наименьшее, которое становится связью, соединяющей отдельные скопления. Предположим, что искомыми оказались расстояния между единицами 5 и 3, а также единицами 2 и 8 (рисунок 2.5).

INCLUDEPICTURE "E:\\media\\image61.jpeg" \* MERGEFORMAT

Рисунок 2.5 - Скопления

2-го порядка

Нахождение наименьшего расстояния между скоплениями 2-го порядка и объединение их в одно общее целое - последняя операция в рассматриваемом примере, которой завершается процедура построения дендрита. Предположим, что искомой связью оказалась связь между единицами 5 и 8, тогда дендрит девятиэлементного множества выглядит так, как показано на рисунке 2.6.

INCLUDEPICTURE "E:\\media\\image62.jpeg" \* MERGEFORMAT

Рисунок 2.6 - Дендрит,

построенный на единицах исследуемого

множества

2.2.4 Метод «центра тяжести»

Способ выбора репрезентантов по этому методу зависит от размера I руппы. Различаются группы из одного, из двух элементов, а также группы большей численностью элементов [4].

В группах из одного элемента образующие их единицы обладают шачениями признаков, сильно отличающимися от остальных. Таким образом, их относят к числу элементов-эталонов (репрезентантов).

С группами, где число элементов больше двух, поступают следующим образом. Рассчитываются расстояния каждой единицы от остальных единиц данной группы (2.16):

INCLUDEPICTURE

"E:\\media\\image63.jpeg" \* MERGEFORMAT

INCLUDEPICTURE

"E:\\media\\image64.jpeg" \* MERGEFORMAT

В набор элементов-эталонов входит единица с наименьшей суммой расстояний (2.17):

INCLUDEPICTURE

"E:\\media\\image65.jpeg" \* MERGEFORMAT

![]()

Заключительный этап процедуры состоит в выборе репрезентантов из группы с двумя элементами. С этой целью рассчитывается сумма

2к - число элементов в к группах из двух элементов;

р - число обособленных элементов и элементов-эталонов, выбранных из групп с числом элементов больше двух.

Репрезентантом каждой из этих групп является тот элемент, у которого больше сумма расстояний от обособленных элементов и элементов- эталонов, выделенных из групп с числом элементов больше двух (2.19):

INCLUDEPICTURE "E:\\media\\image66.jpeg" \* MERGEFORMAT

![]()

По выполнении указанных операций получается набор элементов- эталонов, представляющих каждую из выделенных групп. Выбранные элементы находятся вблизи «центра тяжести» группы и поэтому обладают «средними» значениями характеризующих их признаков.

2.2.5 Таксономический метод оценивания качества машиностроительной продукции на основе рангово- классификационной шкалы

Таксономический метод построения классификационной шкалы в ранговом пространстве мер качества проектов и оценку качества проектов на основе рангово-классификационной шкалы можно применять по отношению к разработкам любых технологий и объектов техники. Алгоритм оценки включает в себя несколько этапов [1].

Во-первых, осуществляется дифференциальное ранговое шкалирование проектов-аналогов по каждому оценочному показателю на множестве проектов-аналогов, т.е. строятся ранжировки показателей.

Полученная ранжировка проектов-аналогов представляется в виде матрицы рангов.

Матрица рангов переводится в булеву матрицу на основе предиката Р,. Смысл операции - перевести матрицу рангов в (1;0) - матрицу, где единицу получают ранги, превысившие 50 % максимального ранга.

расстояний

каждого элемента такой группы от

элементов-эталонов, выбранных на

предыдущих этапах (2.18):

INCLUDEPICTURE "E:\\media\\image67.jpeg" \* MERGEFORMAT

INCLUDEPICTURE "E:\\media\\image68.jpeg" \* MERGEFORMAT

![]()

![]()

INCLUDEPICTURE "E:\\media\\image69.jpeg" \* MERGEFORMAT

INCLUDEPICTURE "E:\\media\\image70.jpeg" \* MERGEFORMAT

![]()

где k - число образцов-аналогов.

Дискриминатор делит проекты на две группы — проектов, для которых доля «хороших» оценочных показателей приблизительно больше 40-45 %, и проектов, для которых эта доля меньше.

Формируется эталон и категория качества (2.22):

INCLUDEPICTURE "E:\\media\\image71.jpeg" \* MERGEFORMAT

Как следует из формул, ранговые эталоны означают следующие ранги по каждому из оценочных показателей: категория 1 - лучшие ранги в нервом ранговом классе К1 категория 2 - средние ранги в К1 категория 3 средние ранги во втором ранговом классе К2; категория 4 - худшие ранги в К2. Полученные категории качества в рангах показателей и есть рангово- классификационная шкала качества на множестве выбранных проектов- аналогов.

Каждый показатель качества оцениваемого проекта сравнивается со шачениями показателей проектов-аналогов с учетом построенной ранговой шкалы предпочтения. Определяются ранги показателей оцениваемого качества проектов.

Ранги оцениваемого качества проекта сравниваются с ранговыми категориями Kat.1,Kat.2,Kat.3,Kat.4; с помощью мер сходства в ранговой

шкале. Проекту присваивается оценка качества - та категория, с вектором рангов которой обеспечено наибольшее сходство.

2.3 Вероятностно-статистическая квалиметрия

Вероятностно-статистическая квалиметрия ориентирована на исследования методов применения вероятностно-статистических моделей методологии измерения и оценивания качества продукции и работ.

где

число основных оценочных показателей.

Далее

производится дискриминация качеств