Pochvovedenie_Kovda_chast1

.pdfРассматривая почву как природное тело, необходимо разли чать следующие основные понятия

Строение почвы — специфическое для каждого почвенного типа сочетание генетических горизонтов, внутригоризонтных и внегоризонтных образований, составляющее в целом почвенный профиль

Сложение почвы — физическое состояние почвенного мате риала (в профиле почвы в целом или в ее отдельном горизонте), обусловленное взаимным расположением и соотношением в пространстве твердых частиц и связанных с ними пор (геометрия пространства, занятого почвенным материалом)

Структурность почвы — способность почвы распадаться в ес тественном состоянии при механическом воздействии (выкапыва нии или вспашке) на агрегаты (структурные отдельности, комки, педы) определенного размера и формы

Структура почвы — взаимное расположение в почвенном теле структурных отдельностей (агрегатов, педов) определенной формы и размеров

Состав почвы — соотношение (массовое или объемное) ком понентов почвенного материала, выражаемое в процентах его общей массы или объема, либо в долях единицы Различаются фазовый, агрегатный (структурный), микроагрегатный, грануло метрический (механический, текстура), минералогический и химический состав почвы

1.3. Почвенный профиль

Почвенным профилем называется определенная вертикальная последовательность генетических горизонтов в пределах почвен ного индивидуума, специфическая для каждого типа почвооб разования

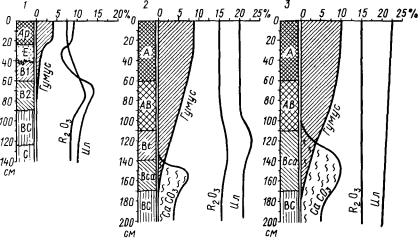

Профиль почвы характеризует изменение ее свойств по вер тикали, связанное с воздействием почвообразовательного процес са на материнскую горную породу (рис 5) Наблюдается зако номерное, зависящее от типа почвообразования изменение гранулометрического, минералогического, химического состава, физических, химических и биологических свойств почвенного тела от поверхности почвы вглубь до незатронутой почвообра зованием материнской породы Это изменение может быть постепенным, что отражается плавным ходом соответствую щих кривых на графиках распределения, характеризующих те или иные параметры почвы, например содержание гумуса, илистых частиц, полуторных оксидов С другой стороны, кривые могут иметь ряд минимумов и максимумов, что отражает гори зонты выноса и аккумуляции тех или иных веществ, резкие различия в составе и свойствах горизонтов профиля

Главные факторы образования почвенного профиля, т е дифференциации исходной почвообразующей породы на генети-

38

Рис. 5. Строение профиля дерново-сильноподзолистой пахотной почвы на покров ном суглинке Смоленской области (1), лессивированного (выщелоченного) мощного чернозема на лессе Курской области (2) и типичного мощного чернозе ма на лессовидном суглинке Ульяновской области (3)

ческие горизонты, — это, во-первых, вертикальные потоки ве щества и энергии (нисходящие или восходящие в зависимости от типа почвообразования и его годовой, сезонной или много летней цикличности) и, во-вторых, вертикальное распределение живого вещества (корневые системы растений, микроорганизмы, почвообитающие животные).

Строение почвенного профиля, т. е. характер и последова тельность составляющих его генетических горизонтов, специфич но для каждого типа почвы и служит его основной диагности ческой характеристикой. При этом имеется в виду, что все гори зонты в профиле взаимно связаны и обусловлены. И хотя в разных типах почв отдельные горизонты могут иметь близкие признаки и свойства и быть аналогичными или однотипными в генетическом плане, как, например, гумусовый или глеевый горизонты в разных почвах, тем не менее для каждой конкретной почвы всегда имеется комплекс взаимосвязанных горизонтов, составляющих ее характерный профиль, а не их простая сумма. Генетическая целостность, единство почвенного профиля — ос новное свойство почвенного тела, почвы как таковой, формирую щейся в процессе почвообразования из исходной материнской породы как единое целое и развивающейся во времени в единстве составляющих ее генетических горизонтов.

1.4. Почвенные горизонты

Генетические почвенные горизонты — это формирующиеся в процессе почвообразования однородные, обычно параллельные

39

земной поверхности слои почвы, составляющие почвенный про филь и различающиеся между собой по морфологическим приз накам, составу и свойствам. Генетическими они называются потому, что образуются в процессе генезиса почв.

Генетические горизонты в почвенном профиле выступают как важнейшие однородные составные части почвенного тела, причем их однородность подразумевается только в масштабе рассмотре ния почвенного профиля. При ином, более детальном масштабе рассмотрения почвенные горизонты оказываются весьма неодно родными, устроенными очень сложно.

На заре развития почвоведения Докучаев выделил в почве всего три генетических горизонта: А — поверхностный гумусоаккумулятивный; В — переходный к материнской породе; С — материнская горная порода, подпочва.

Последующее развитие почвоведения привело к выделению довольно большого разнообразия генетических горизонтов раз личных почв, обозначаемых различными символами. До сих пор у почвоведов разных научных школ нет единства в диагностике и символике различных почвенных горизонтов, что создает не малые трудности в науке. Ниже приводится наиболее поздняя система выделения основных видов почвенных горизонтов, пред ставляющая собой синтез различных научных представлений, которая, надо надеяться, станет общепринятой и узаконенной

ввиде некоего стандарта. В этой системе символов, номенклатуры

идиагностики почвенных горизонтов приняты во внимание но вейшие достижения теории почвоведения, полученные разными научными школами.

Поверхностные органогенные горизонты. Т — торфяный гори зонт, формирующийся на поверхности в условиях постоянного избыточного увлажнения, но встречающийся иногда и в толще профиля при полициклическом почвообразовании, например в поймах рек, и характеризующийся специфической консервацией органического вещества растительных остатков без превращения его в гумус или сгорания. Торф по составу может быть древес ным, травяным (тростниковый, осоковый), моховым (зеленомоховой, сфагновый), лиственным, лишайниковым либо смешан ным. Содержание органического вещества в торфе более 35% по массе (более 70% по объему): Т° — олиготрофный (верховой) торф, Тт — эутрофный (низинный) торф.

Т1 —торфяный неразложенный — растительные остатки не разложены или только слабо разложены и почти полностью со хранили свою исходную форму (фибрист — Fibrist — в США и Канаде).

Т2 — торфяный среднеразложенный — растительные остатки лишь частично сохранили свою форму в виде обрывков тканей

(хемист — Hemist — в |

США и |

Канаде). ТЗ — |

торфяный |

раз |

|

ложенный — сплошная |

органическая мажущаяся |

масса без |

ви |

||

димых |

следов растительных |

остатков (саприст — Saprist — |

|||

в США |

и Канаде). ТА (ТЗ |

по системе УССР) —торфяный |

|||

40

минерализованный — пахотный торфяный горизонт, измененный осушением и обработкой.

О (Аоили АО по старой системе) — лесная подстилка (Нл по системе УССР) или степной войлок (Нс по системе УССР) — маломощный (до 20 см) поверхностный слой разлагающегося (разные подгоризонты находятся на разных стадиях разложе ния) органического вещества, частично, особенно в нижней части, перемешанного с минеральными компонентами (преимуществен но механически); содержит более 35% по массе (более 70% по объему) органического вещества. О1 — свежий или слабо раз ложившийся опад, в котором растительные остатки почти пол ностью сохранили свою исходную форму — слой опада L.О2 — растительные остатки лишь частично сохранили свою форму в виде обрывков тканей — слой ферментации F.О3 — сплошная органоминеральная масса без видимых -следов растительных ос татков — слой гумификации Н.

Aal — водорослевая корочка — поверхностная хорошо отсла ивающаяся от нижележащей почвы корочка водорослей и их остатков, черная в сухом состоянии и зеленеющая при увлажне нии, с большой примесью минеральных частиц в нижней части, мощностью в несколько миллиметров, характерная для сухостепных, полупустынных и пустынных почв.

Ad — дернина — органоминеральный гумусо-аккумулятивный поверхностный горизонт почв, формирующийся под травянистой растительностью, особенно луговой, и состоящий по крайней мере на половину по объему из корней растений.

AT (ТН по системе УССР) — перегнойный горизонт — гумусоаккумулятивный горизонт, содержащий от 15 до 35% по массе органического вещества, иловатый, черный, мажущийся, тво рожистой структуры или бесструктурный, постоянно или пери одически насыщенный водой.

А (А1 или А1 по старой системе, Н по системе УССР) — гумусовый горизонт — поверхностный или лежащий под гори зонтами О, Aal, Ad, Ар, темноокрашенный (наиболее темный в профиле) гумусо-аккумулятивный горизонт с содержанием ор ганического вещества до 15% по массе.

Ар (Ап или Апах по старой системе, Нп по системе УССР) — пахотный горизонт — поверхностный гумусовый горизонт почв,

преобразованный периодической обработкой в земледелии.

Поверхностные неорганические горизонты. К — корковый го ризонт — светлая хрупкая ячеистая корочка мощностью до 5 см на поверхности почвы, часто с полигональным растрескиванием, легко отделяющаяся от нижележащей почвы, относительно обо гащенная кремнеземом и лишенная солей, причем кварцевые зерна и зерна других первичных минералов лишены оксидных пленок и не соединяются цементирующими мостиками, за исклю чением случайных карбонатных («сухарный горизонт», «корка», «ноздреватый горизонт»).

41

Q — подкорковый горизонт, находящийся обычно под кор ковым горизонтом, светлоокрашенный, сильнопористый, чешуй чатый или слоеватый горизонт сухостепных, полупустынных или пустынных почв («слоеватый горизонт»), часто выходящий на поверхность.

S - солевая корка — белая корка солей или обильные вы цветы солей на поверхности почвы.

Подповерхностные горизонты. Е (А2 или А2 по старой систе ме) — элювиальный горизонт — осветленный, обычно белесый (палево-белесый, серо-белесый, сизо-белесый, белый), располага ющийся под каким-либо из органогенных горизонтов и подстила емый обычно иллювиальным горизонтом; по происхождению может быть подзолистый (кислотный гидролиз минералов и вынос продуктов разрушения), лессивированный или псевдоподзолистый

(вынос пылеватых или илистых частиц без их разрушения), от беленный или сегрегированный (снятие и вынос или сегрегация полутораоксидных пленок с минеральных зерен), осолоделый (щелочной гидролиз минералов и вынос продуктов разрушения),

глеево-элювиальный или псевдоглеевый (разрушение и вынос в переменно-восстановительной среде на контакте с подстила ющим водоупорным горизонтом).

В — минеральный внутрипочвенный горизонт, лежащий в сред ней части профиля и отличающийся по своим свойствам от любого поверхностного горизонта, а также от горизонтов Е, G, С, D, R. Горизонт В в почвоведении — это очень сложное и сбор ное понятие. С одной стороны, он включает иллювиальные го ризонты (I по системе УССР), среди которых выделяются гли нисто-иллювиальные (Bt), железисто-иллювиальные (Bf), гумусоиллювиальные (Bh), солонцовые (Впа), карбонатные (Вса), солевые (Bsa), гипсовые (Bcs) или смешанные (Bth, Bfh и т. п.), а с другой — метаморфические горизонты, образованные при трансформации минералогического состава на месте: сиаллитнометаморфический (Вm), ферраллитно-метаморфический (Box). Иллювиальный горизонт называют обычно «В текстурный», а ме

таморфический — «В структурный». В случае |

неясного состава |

и генезиса символ В употребляется без |

дополнительного |

индекса. |

|

G (G1 no системе УССР) — глеевый горизонт — минеральный горизонт, формирующийся в условиях постоянного избыточного увлажнения, характеризующийся преобладанием тусклой голу боватой, сизой, оливковой окраски, иногда с ржавыми пят нами.

Грунтовое оглеение подчеркивается снизу (G), а поверхност ное — сверху ( ). Глееватые горизонты имеют в дополнение к ос новному символу малый индекс g, например Ag, Bg, Cg, когда степень оглеения недостаточна для выделения самостоятельного глеевого горизонта.

). Глееватые горизонты имеют в дополнение к ос новному символу малый индекс g, например Ag, Bg, Cg, когда степень оглеения недостаточна для выделения самостоятельного глеевого горизонта.

Подпочвенные горизонты. С (Р по системе УССР) —материн ская горная порода, а точнее горизонт, лежащий под любым из

42

описанных выше почвенных горизонтов, сходный с ними литологически и не имеющий их признаков (предположительно мате ринская порода).

D — подстилающая порода — рыхлая горная порода, лежащая под горизонтом С и отличающаяся от него в литологическом от ношении.

R — плотная (массивно-кристаллическая) почвообразующая или подстилающая порода.

В случае выделения в пределах генетического горизонта подгоризонтов они обозначаются по порядку сверху вниз допол нительными индексами, причем для горизонтов Т, AT, А и Ар используются штрихи, например Т1', Т1" или А', А", А'", а для других горизонтов используется цифровой индекс, например В1, В2, ВЗ и т. д.

Переходные горизонты, обладающие свойствами как выше лежащего, так и нижележащего, при постепенной смене одного другим обозначаются смешанными символами, например АЕ, АВ, ЕВ, ВС и т. п. Смешанные горизонты, включающие в себя мор фологически оформленные участки вышележащего и нижележа щего горизонтов, также получают комбинированные символы, но обозначаемые иначе: А/Е, А/В, Е/В, В/С и т. д. Погребенные горизонты выделяются квадратными скобками [А]. В случае литологической смены в пределах почвенного профиля соответству ющие слои обозначаются сверху вниз порядковыми римскими номерами, например IA, IIА, IIIB, IIIC... .

Кроме указанных основных почвенных горизонтов, встреча ющихся в разных конкретных проявлениях и сочетаниях в боль шинстве почв, есть и несколько специфических внутрипочвенных горизонтов, характеризующих определенные типы почв. К ним относятся:

L — латерит — очень твердый сплошной железистый горизонт (панцирь) ячеистого (вермикулярный, ячеистый латерит — Lpl) или конкреционного (пизолистый, гороховый латерит — Ln) строения, состоящий преимущественно из оксидов железа и алю миния с примесью кварца и каолинита; образуется за счет необратимой дегидратации и кристаллизации оксидов железа при механическом разрушении и выносе каолинитового материала из железистой матрицы при формировании из вышедшего на по верхность плинтита под воздействием атмосферных агентов либо путем аллохтонного накопления железа из грунтовых вод при их латеральном перемещении.

Р1 — плинтит — внутрипочвенный уплотненный, но свободно режущийся лопатой горизонт, имеющий ферраллитную (каолинитовую) основу, вторично-гидрогенно обогащенную оксидами железа; имеет пеструю окраску при чередовании белесовато-жел тых и красных пятен; иногда в нем обильны железистые конкре ции диаметром 0,5—1,0 см; при выходе на поверхность необра тимо отвердевает, превращаясь в латерит.

F — фраджипэн — очень твердый и хрупкий глинистый гори-

43

зонт с резкой верхней и диффузной нижней границами, разделя ющийся на неправильные многогранники (полигоны на верти кальном срезе) белесыми прожилками; при увлажнении не раз мягчается, как обычная глина, а сразу распадается на мелкие отдельности; формируется иногда в нижней части иллювиального горизонта некоторых типов почв бореального пояса.

Р — плотная внутрипочвенная кора — очень твердый, «камен ный» горизонт, цементированный, какими-либо соединениями в результате их гидрогенного поступления и отложения внутри

почвенной толщи вплоть до образования почти |

чистого слоя |

||

этих соединений; солевая кора |

(петросолевой |

горизонт) — Psa, |

|

гипсовая кора (петрогипсовый |

горизонт) — |

Pcs, |

известковая |

кора (петрокальциевый горизонт) — Рса, кремневая кора (дурипэн, силкрит) — Psi.

М — мягкая внутрипочвенная кора — мягкий, мучнистый горизонт, сформированный какими-либо соединениями в резуль тате их гидрогенного поступления и отложения внутри почвенной толщи вплоть до образования почти чистого слоя этих соедине

ний: Мса — калише, прослой мучнистого |

карбоната кальция; |

Mcs — гажа («шестоватый гипс») прослой |

мучнистого гипса. |

N — конкреционный горизонт— рыхлый внутрипочвенный го ризонт, содержащий более 50% объема различных конкрецион

ных |

новообразований: |

Nf |

— ортштейн |

(содержит |

железистые |

|

конкреции); Nca — канкар |

(содержит известковые |

конкреции); |

||||

Z — ортзанд — сплошной |

или состоящий из отдельных вол |

|||||

нистых тонких прослоек |

(псевдофибр), |

сцементированный |

окси |

|||

дами |

железа песчаный горизонт. |

|

|

|

||

При обозначении генетических почвенных горизонтов |

наряду |

|||||

с указанными основными символами широко используются дополнительные обозначения малыми буквами латинского алфа вита, которые становятся справа от основного символа горизон та, с тем чтобы подчеркнуть его специфику:

са—наличие карбонатов кальция; cs—наличие гипса (в этом случае не отмечается наличия карбонатов); sa—присут ствие легкорастворимых солей (в этом случае не отмечается на личие ни гипса, ни карбонатов); t — присутствие иллювиированной глины; h — наличие иллювиированного гумуса; па — присут ствие солоноватости; m — сиаллитная метаморфизация; f — наличие признаков аккумуляции железа; ох — ферраллитная метаморфизация; g — присутствие признаков оглеения (глееватость); n — присутствие конкреций; р — распахиваемый гори зонт; е — наличие признаков элювиирования; v — признаки сли-

тости; |

z — существенная |

перерытость почвенной |

фауной; |

у — |

|||

признаки |

тиксотропности; сr — признаки |

криотурбаций; |

х — |

||||

признаки |

самомульчирования; |

ag — устойчивое |

присутствие |

||||

воды |

( |

— атмосферной, |

ag — грунтовой). |

|

|

|

|

Особым значком впереди символа горизонта обозначается |

|||||||

наличие |

мерзлоты в почве: знак |

обозначает |

мерзлые |

водо |

|||

упорные цементированные льдом горизонты |

(льдистая мерзлота); |

||||||

44

знак |

используется для |

обозначения |

неводоупорных |

мерзлых |

горизонтов (сухая мерзлота). |

|

|

||

Указанная символика |

генетических |

горизонтов |

позволяет |

|

записывать строение почвенного профиля соответствующим об разом, например:

O-Е-ЕВ-В1-В2-ВС-С — подзолистая почва; Ap-E-EB-B1-Bg-BCg-Cg — дерново-подзолистая пахотная глубинно-глееватая почва;

A-AB-Bt-Bca-BCca-Cca — выщелоченный чернозем; А-АВ-Вса-ВСса-Сса — типичный чернозем; А-АВ-Вnса-ВСса-Сса — обыкновенный чернозем; A-AB-Bca-Bcs-Cca — южный чернозем;

T1-T2-G — торфяно-глеевая почва; AT'-AT"-G — перегнойно-глеевая почва; Ad-A-Bg-G — дерново-глеевая почва.

В современной систематике почв США наряду с указанной общей систе мой генетических почвенных горизонтов используется и концепция так называе мых диагностических горизонтов почв, под которыми понимаются такие специ фические генетические почвенные горизонты, общие для ряда типов почв, кото рые могут быть использованы для их диагностики. Эти горизонты определя ются комплексом качественно-количественных параметров, например определен ной мощностью, содержанием гумуса, насыщенностью основаниями и т. д.

Эта концепция и соответствующая номенклатура диагностических горизон тов получили широкое распространение в мировом почвоведении и используются в ряде стран, хотя и с некоторыми оговорками. Дополнительно при этом введено понятие эпипедона, под которым понимаются прокрашенные гумусом поверхностные горизонты почв.

Выделяются следующие диагностические горизонты, точная количественная спецификация которых может быть найдена в соответствующих руководствах, а ниже даются лишь обобщенные характеристики, достаточные для понимания общей концепции.

Моллевый эпипедон (Mollic от лат. mollis — мягкий) — мощный, темный, многогумусный, структурный (комковатый или зернистый), насыщенный осно ваниями (> 50%).

Антропогенный эпипедон (Anthropic от греч. anthropos - человек) - - сходный по всем признакам с моллевым, но содержащий более 250 ppm P2O5.

Темный эпипедон (Umbric от лат. umbra — тень) - сходный с моллевым по мощности, окраске, гумусированности, но отличающийся по структурности

(бесструктурный |

или с массивной структурой) и насыщенности основаниями |

|||||

« 5 0 % ) . |

|

|

|

|

|

|

Торфяный |

эпипедон |

(Histic |

от греч. |

histos — ткань) — поверхностный |

||

горизонт |

с содержанием |

органического вещества более |

30% при глинистом |

|||

и более 20% при песчаном субстрате. |

|

|

||||

Плаггеновый эпипедон |

(Plaggen от нем. Plaggen — дерн) — поверхностный |

|||||

горизонт, |

сформированный в |

результате |

длительного |

унавоживания почв |

||

на приусадебных участках, имеющий мощность более 50 см и обычно содержа щий включения кирпича, осколков и пр.

Светлый эпипедон (Ochric от греч. ochros -- бледный) - гумусовый го ризонт, имеющий либо светлую окраску, либо малую мощность, либо малую гумусированность и по этим показателям не отвечающий спецификациям иных эпипедонов.

Аргилловый горизонт (Argillic от греч. argillos — глина) — глинисто-иллю виальный горизонт В.

Подплужный горизонт (Agric от лат. ager — поле) — иллювиальный гори¬ зонт, сформированный под пахотным в результате ежегодной вспашки на одну и ту же глубину (плужная подошва).

45

Натриевый горизонт (Natric от лат. natrium - натрий) — глинисто-иллюви альный горизонт В, который в дополнение к характеристикам аргиллового горизонта имеет столбчатую или призматическую структуру и содержание обмен

ного натрия более 15% |

емкости |

катионного обмена (ЕК.О) либо сумму обмен |

ных натрия и магния более 50% ЕКО. |

||

Сомбровый горизонт |

fSombric |

от исп sombra — тень) — внутрипочвенный |

гумусо-иллювиальный горизонт, не располагающийся непосредственно под элю виальным горизонтом Е.

Сподовый горизонт (Spodic от греч. spodos — зола) — гумусо-иллювиальный горизонт, располагающийся непосредственно под элювиальным горизонтом Е или

под лесной подстилкой |

О и содержащий иллювиированный гумус, связанный |

|

с алюминием |

(аморфное |

железо может быть, а может и отсутствовать). |

Слоеватый |

горизонт |

(Placic от лат. plax — плоский камень) — тонкая |

черная до темно-красной прослойка, сцементированная железом, железом и марганцем либо железом и гумусом.

Камбиевый |

горизонт (Cambic |

от лат. |

cambiare — изменять) — глинисто- |

|||||

аккумулятивный сиаллитно-метаморфический горизонт В. |

|

|

||||||

Окисный |

горизонт |

(Oxic от |

греч. oxys—кислый) —глинисто-аккумулятив- |

|||||

ный ферраллитно-метаморфический горизонт В. |

|

|

||||||

Дурипэн |

(Duripan |

от лат |

durus — твердый) — внутрипочвенный |

горизонт, |

||||

сцементированный кремнеземом. |

|

|

|

|

|

|||

Фраджипэн |

(Fragipan от лат. fragilis — хрупкий) — специфический |

глинис |

||||||

тый полиэдрически-структурный горизонт. |

|

|

|

|||||

Белесый |

горизонт |

(Albic от |

лат. |

albus |

белый) — элювиальный |

горизонт, |

||

из которого |

глина и |

свободное |

железо были удалены или в котором |

оксиды |

||||

железа были сегрегированы до такой степени, что окраска горизонта определяет ся цветом первичных песчаных или пылевых частиц, а не пленками на этих

частицах. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Кальциевый |

горизонт |

|

(Calcic |

от |

лат. |

calcium —- кальций) — горизонт |

|||||

вторичной аккумуляции |

карбоната |

кальция. |

|

|

|

||||||

Петрокальциевый горизонт fPetrocalcic |

от |

греч. petros — камень) — |

горизонт, |

||||||||

сцементированный СаСO3 |

в каменную массу. |

|

|

||||||||

Гипсовый |

горизонт |

(Gypsic |

от |

греч. |

gypsos -- гипс) — горизонт |

вторичной |

|||||

аккумуляции |

гипса. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Петрогипсовый горизонт (Petrogypsic от греч. petros — камень) — горизонт, |

|||||||||||

сцементированный гипсом в каменную массу. |

|

|

|||||||||

Солевой |

горизонт |

|

(Salic |

от |

лат. |

sal — соль) — горизонт аккумуляции |

|||||

водорастворимых солей. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

Серный |

горизонт |

(Sulfuric |

от |

лат. sulfur -- сера) — горизонт |

окисления |

||||||

сульфидов с |

рН < 3,5 |

и |

|

пятнами |

отложения ярозита соломенно-желтого цвета |

||||||

Подобная система диагностических горизонтов использовалась ФАО при |

|||||||||||

разработке |

диагностики |

почв |

к |

легенде |

международной Почвенной |

карты |

|||||

мира масштаба |

1:5 000 000, правда, с несколько иной количественной |

характе |

|||||||||

ристикой и не в полном перечне. |

|

|

|

|

|

||||||

Большинство из перечисленных диагностических горизонтов имеют вполне определенный генетический смысл, но их содержание в ряде случаев искусствен но ограничено «диагностическими» количественными критериями

1.5.Типы строения почвенного профиля

Всоответствии с характером соотношения различных гори зонтов в большом разнообразии строения почвенного профиля можно выделить несколько типов, которые, вообще говоря, связаны с определенными типами почвообразования, возрастом почв и их нарушенностью природными или техногенными педотурбациями.

Простое строение профиля включает в себя следующие пять типов: 1) примитивный профиль с маломощным горизонтом А либо АС, лежащим непосредственно на материнской породе;

46

2) неполноразвитый профиль, имеющий полный набор всех ге нетических горизонтов, характерных для данного типа почвы, но укороченных, с малой мощностью каждого горизонта; 3) нор мальный профиль, имеющий ПОЛНЫЙ набор всех генетических горизонтов, характерных для данного типа почвы, с мощностью, типичной для неэродированных почв плакоров; 4) слабодифференцированный профиль, в котором генетические горизонты вы деляются с трудом и очень постепенно сменяют друг друга; 5) нарушенный (эродированный) профиль, в котором часть верх них горизонтов уничтожена эрозией.

Сложное строение почвенного профиля также характеризуется пятью типами; 1) реликтовый профиль, в котором присутству ют погребенные горизонты или погребенные профили палеопочв; с другой стороны, в профиле могут присутствовать не погребен ные, а реликтовые горизонты, являющиеся следами древнего почвообразования, идущего сейчас по иному типу; 2) много членный профиль формируется в случае литологических смен в пределах почвенной толщи; 3) полициклический профиль образуется в условиях периодического отложения почвообразующего материала (речной аллювий, вулканический пепел, эоловый нанос); 4) нарушенный (перевернутый) профиль с ис кусственно (деятельностью человека) или природно (например, при ветровалах в лесу) перемещенными на поверхность ниже лежащими горизонтами; 5) мозаичный профиль, в котором генетические горизонты образуют не последовательную по глуби не серию горизонтальных слоев, а прихотливую мозаику, сменяя друг друга пятнами на небольшом протяжении.

Систематика типов строения почвенного профиля может быть построена и по иному принципу, т. е. не на основе соотноше ния тех или иных генетических почвенных горизонтов, как при веденная выше, а на основе анализа распределения веществен ного состава почвы по ее вертикальному профилю. При этом может рассматриваться какое-то одно вещество или одна группа веществ (например гумус, известь, гипс, водорастворимые соли, глинистые минералы, полуторные оксиды), либо совокупность педохимически сопряженных веществ. Это распределение также определенным образом отражается и в морфологии почвы, например в окраске почвы и ее плотности, в характере и распределении новообразова ний. В указанном отношении почвенные профили могут быть разде

лены на следующие типы: |

|

|

— аккумулятивный |

профиль с |

максимумом накопления тех |

или иных веществ с |

поверхности |

при их постепенном падении |

с глубиной, причем кривая распределения вещества, например гумуса, может иметь регрессивно-аккумулятивный (вогнутая),

прогрессивно-аккумулятивный (выпуклая) или равномерно-акку мулятивный характер;

— элювиальный профиль с минимумом вещества на поверх ности при постепенном увеличении его содержания с глубиной, причем опять-таки кривая распределения вещества, например

47