Pochvovedenie_Kovda_chast_2

.pdfАвстралии классические подходы Дж. Прескотта (1931) и У. Стифенса (1953, 1964), близкие к классическим представлениям русскоевропейской школы и старой школы США, в 60—70-х годах сме нились новыми, основанными на стремлении к однозначной, пре имущественно количественной и формализованной диагностике почв.

15.6. Международная работа по классификации почв

В 60-х годах в связи с работами по международному проекту создания Почвенной карты мира масштаба 1:5 000 000 были пред приняты первые усилия по созданию международной систематики почв. На первых порах не стояла задача создания общей схемы классификации почв мира, но вопрос о систематике почв встал в связи с разработкой легенды к карте, в основу которой был поло жен систематический список, охватывающий все многообразие известных почв мира. В списке, опубликованном в 1974 г., были выделены 26 почвенных групп, включающих 106 почвенных еди ниц. Эта система успешно использовалась до последнего времени в международном сотрудничестве по почвоведению. Однако в свя зи с начатым обновлением почвенной карты система была частич но пересмотрена и дополнена. В опубликованном в 1987 г. новом систематическом списке выделяется 27 почвенных групп и 144

почвенные единицы:

Флювисоли (от лат. fluvius — река) — слаборазвитые почвы на современных аллювиальных наносах: эутрофные, карбонатные, дистрофные, молликовые, умбриковые, серные, пустынные.

Глейсоли (от русск. глей) — почвы с выраженным глеевым горизонтом и пре обладанием гидроморфных процессов: дистрофные, молликовые, умбриковые, сер ные, мерзлотные.

Регосоли (от. греч. rhegos — покров) — слаборазвитые почвы на рыхлых суглинистых и глинистых наносах: эутрофные, карбонатные, гипсовые, дистрофные, мерзлотные.

Лептосоли (от греч. leptos — тонкий) — слаборазвитые маломощные почвы (включают ранее выделявшиеся самостоятельно Ранкеры, Рендзины и Литосоли): эутрофные, дистрофные, рендзиновые, молликовые, умбриковые, каменистые, пу

стынные. |

|

|

|

|

|

|

Ареносоли |

(от |

лат. |

arena — песок) — слаборазвитые |

песчаные почвы: |

обык |

|

новенные, камбиковые, |

лювиковые, |

оксидные, альбиковые, карбонатные, |

глее- |

|||

вые. |

|

|

|

|

|

|

Андосоли |

(от |

яп. |

ando — темная |

почва) — темные |

аллофановые почвы на |

|

вулканических выбросах: обыкновенные, молликовые, умбриковые, стекловатые, мерзлотные.

Вертисоли |

(от |

лат. |

vertero — оборачивать) — глинистые |

трещиноватые |

почвы: обыкновенные, известковые, гипсовые. |

|

|||

Камбисоли |

(от |

лат. |

cambiare — изменять) — оглиненные |

слабовыветрелые |

почвы с глинисто-метаморфическим горизонтом Вт: эутрофные, дистрофные, ум бриковые, глеевые, карбонатные, окрашенные, слитые, оксидные, мерзлотные, пу стынные.

Кальцисоли (от лат. calxis — известь) — карбонатные и (или) гипсоносные пустынные и полупустынные почвы: обыкновенные, гипсовые, песчаные.

Солонцы (от русск. солонец) — почвы с содержанием обменного натрия бо-

258

лее 15% от ЕКО в горизонте В: обыкновенные, молликовые, известковые, гипсовые, глеевые.

Солончаки (от русск. солончак) — засоленные почвы с содержанием более 1 % солей с поверхности: обыкновенные, молликовые, известковые, гипсовые, содовые, глеевые, мерзлотные, такырные.

Каштаноземы (от лат. castaneo — каштан) — каштановые почвы: обыкновен ные, лювиковые, известковые, гипсовые.

Черноземы (от русск, чернозем) — черноземы: обыкновенные, известковые, лювиковые, языковатые, глеевые.

Файоземы (от греч. phaios — темно-серый) — брюниземы и лугово-чернозем- ные выщелоченные и профильно-дифференцированные почвы: обыкновенные, кар бонатные, лювиковые, глеевые.

Грейземы |

(от |

англ. gray — серый) — серые лесные |

почвы: обыкновенные, |

||

глеевые. |

|

|

|

|

|

Лювисоли |

(от |

лат. luvi |

— промывать) — лессивированные почвы |

с глинисто- |

|

иллювиальным |

горизонтом |

Bt с повышенной емкостью |

катионного |

обмена (бо |

|

лее 16 мг-экв на 100 г глины): обыкновенные, окрашенные, известковые, слитые, альбиковые, глеевые, пустынные.

Ликсисоли (от лат. lixivium — отмывка) — лессивированные почвы с гли нисто-иллювиальным горизонтом Bt с пониженной емкостью катионного обмена (менее 16 мг-экв на 100 г глины): обыкновенные, железистые, плинтитовые, аль биковые, глеевые.

Подзолювисоли (от русск. подзол и лат. luvi — промывать) — почвы, име ющие смешанные признаки подзолов и лювисолей: эутрофные, дистрофные, гле евые.

Подзолы (от русск. подзол) — почвы с иллювиальным в отношении гумуса и алюминия горизонтом В: обыкновенные, камбиковые, железистые, гумусовые, глеевые, мерзлотные.

Планосоли (от лат. planus — ровный) — почвы с резко выраженным утяже лением гранулометрического состава в горизонте В и избыточным поверхностным увлажнением: эутрофные, дистрофные, молликовые, умбриковые, мерзлотные, солодевые.

Акрисоли (от лат. acris — очень кислый) — сильновыветрелые лессивиро ванные почвы с глинисто-иллювиальным горизонтом Bt с пониженной емкостью катионного обмена (менее 16 мг-экв на 100 г глины): обыкновенные, железистые, умбриковые, плинтитовые, глеевые.

Алисоли (от лат. aluminium — алюминий) — сильновыветрелые лессивирован ные почвы с глинисто-иллювиальным горизонтом Bt с повышенной емкостью катион ного обмена (более 16 мг-экв на 100 г глины) и высоким содержанием свобод ного алюминия: обыкновенные, железистые, умбриковые, плинтитовые, глеевые.

Нитосоли (от лат. nitidus — яркий, глянцевитый) — сильновыветрелые лес сивированные почвы с горизонтом Bt на ферраллитной основе: обыкновенные, красные, молликовые, умбриковые.

Ферральсоли (от лат. ferrum — железо и aluminium — алюминий) — силь но выветрелые ферраллитные почвы с недифференцированным профилем: обык новенные желтые, красные, умбриковые, древние, плинтитовые, пустынные.

Плинтосоли |

(от |

греч. plinthos — кирпич) — ферраллитные |

почвы с горизон |

том плинтита: умбриковые, альбиковые, дистрофные, эутрофные. |

|

||

Гистосоли |

(от |

греч. histos — ткань) — торфяные почвы: слаборазложенные, |

|

сильноразложенные, сухоторфяные, серные, мерзлотные. |

|

||

Антросоли |

(от греч. anthropos — человек) — антропогенные |

почвы: пахотные, |

|

аккумулятивные, унавоженные, свалочные. |

|

||

В основу этого списка положена идея о типах почв и типах почвообразования русско-европейской школы, хотя объемы и кон цепции конкретных типов почв, почвенных групп и единиц часто не совпадают с соответствующими понятиями, скажем, советской школы, как и ряда других. Диагностика конкретных почвенных единиц взята в значительной степени из современной школы США:

9* |

259 |

количественно определенные диагностические горизонты и призна ки. В списке сделана попытка, хотя и не достаточно последова тельная, поставить почвы в некий эволюционный ряд от наименее развитых (по степени дифференциации, гумусированности, выветрелости) до наиболее сложно построенных и зрелых. Главные группы почв характеризуются тем или иным почвенным процес сом, т. е. характеризуются генетически. В системе предусматрива ется и выделение почвенных подъединиц (III уровень системати ки) путем выделения переходных форм между какими-то двумя единицами, примерно так же, как у нас выделяются подтипы се рых лесных или каштановых почв.

Организованная в рамках этого международного сотрудничест ва работа привела к существенному сближению точек зрения раз личных научных школ в отношении классификации почв, что поз волило приступить к новому этапу международного сотрудничества почвоведов.

По инициативе ЮНЕП и при поддержке ФАО, ЮНЕСКО, Ме ждународного общества почвоведов была начата работа по созда нию Международной реферативной базы почвенной классифика ции. В 1980, 1981, 1983, 1986 и 1987 гг. были проведены рабочие совещания ученых по согласованию основных принципов такой системы.

Было признано, что международная классификация почв дол жна обобщать современные знания о почвах и служить средством их характеристики и идентификации в той же мере, как и для передачи информации об их распределении в различных ландшаф тах, регионах, о свойствах как среды обитания растений, т. е. слу жить как научным, так и практическим целям. Соответственно группировка почв должна строиться по свойствам, отражающим процессы почвообразования, а поскольку каждый аспект почво образования связан с комплексом свойств, имеется возможность

исчерпывающей |

характеристики |

почв малым |

числом параметров. |

|

В настоящее |

время эта |

работа в самом разгаре и рано пока |

||

говорить о ее результатах. |

На |

первых трех |

совещаниях (1981 — |

|

1983 гг.) предлагалось все почвы делить на 16 классов, в пределах которых выделяются группы почв (на первом совещании их бы ло 23, на втором — 26, на третьем — 34), примерно соответству ющие приведенному выше систематическому списку почвенных единиц ФАО. Предлагались следующие классы почв:

1. Слаборазвитые и маломощные почвы

2. |

Почвы на глинах, сильно набухающие и уплотняющиеся |

|

3. |

Почвы, |

формирующиеся под влиянием грунтовых вод |

4. |

Почвы, |

подверженные засолению и (или) ощелачиванию |

5.Известковые и гипсовые аридные почвы

6.Почвы с аккумуляцией насыщенного гумуса

7.Почвы с аккумуляцией ненасыщенного гумуса

8.Сиаллитные почвы

9.Ферсиаллитные почвы

10.Ферраллитные почвы

260

11.Вулканические почвы

12.Почвы с поверхностным застоем воды

13.Почвы с аккумуляцией гумуса и алюминия в горизонте В

14.Органические почвы

15.Криотурбированные почвы

16.Антропогенные почвы.

Позднее эта схема была подвергнута серьезной критике как недостаточно отвечающая генетическим представлениям.

В 1987 г. была предложена новая группировка почв, включаю щая два высших уровня таксономической системы, на которых почвы делятся на 17 классов, а 27 почвенных групп и 144 почвен ных единицы системы ФАО соответственно выделяются в классах.

Пока рано оценивать эту систему, тем более, что в окончатель ном виде она еще не опубликована и будет рассматриваться на 14-м Международном конгрессе почвоведов в 1990 г.

Рассматриваемая схема в значительной степени использует диагностику, номенклатуру и определения почв, разработанные в рамках международного сотрудничества при составлении Поч венной карты мира ФАО/ЮНЕСКО в масштабе 1:5 000 000. Она не призвана заменить существующие национальные классифика ции почв, но должна быть именно международной справочной базой.

Подводя итоги проведенному обзору почвенных классификаций и истории их создания, неизбежно приходим к заключению, что еще нет оснований ставить точку в разработке этой проблемы в почвоведении. Творческий научный поиск продолжается, а уже на копленный в науке опыт позволяет надеяться на достижение цели в ближайшем будущем, особенно при использовании новых мето дических подходов и общетеоретических соображений при до статочной формализации и математизации знания.

2

РАЗДЕЛ

Почвенный покров Земли и его использование

Глава шестнадцатая ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ

ИЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ МИРА

16.1.Общая схема строения почвенного покрова земного шара

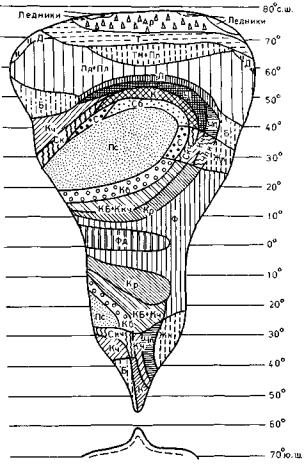

Чтобы выявить общие закономерности горизонтальной зональ ности почвенного покрова, обратимся к схеме почвенных зон на «идеальном континенте». Последний представляет собой массив

плоской суши, простирающийся от полярных широт до |

экватора |

и омываемый с востока и запада океанами (рис. 59). |

|

Полярный пояс. Этот пояс включает почвенные зоны: |

1) аркти |

ческих пустынных почв; 2) арктотундровых почв; 3) тундровых глеевых почв. Первая почвенная зона располагается севернее 75— 80° с. ш. Арктические пустынные почвы встречаются в северной ча сти Гренландии и островов Канадского архипелага, на Шпиц бергене, Земле Франца-Иосифа, островах Северная Земля. На ре альных континентах — в Северной Америке и Евразии — далее всего на юг граница зоны арктических почв продвинута в восточ ной части континентов. В Северной Америке это явление связано с выхолаживающим действием ледников Гренландии, а в Восточ ной Азии — с близким положением к мировому полюсу холода.

Зона тундровых почв в виде широтно вытянутой полосы про стирается через весь идеальный материк. Южная ее граница имеет дугообразную форму: наиболее северное ее положение в централь ном континентальном секторе, у восточных и западных побережий южная граница тундровых почв проходит по 62—63° с. ш. Смеще ние границ тундровых почв к югу в приокеанических, более влаж-

262

Рис. 59. Схема почвен ной зональности на ги потетическом конти ненте (А. М. Рябчиков,

1963):

зоны: Ар — арктических пустынь; Т — тундровых почв; Д — дерновых суб арктических почв; ТМ — мерзлотно-таежных почв и подбуров; Пл — подзо лов и подзолистых почв, Пд — дерново-подзо листых почв; Л — серых лесных почв; Б — бурозе мов; Чп — черноземовидных почв; Ч — чернозе мов; К — каштановых почв; Сб — бурых полу

пустынных |

почв; |

Кч — |

|

коричневых |

почв; |

Скч — |

|

серо-коричневых |

почв; |

||

С |

— сероземов; |

Чпк — |

|

красновато-черных |

почв; |

||

Жк |

— красноземов и |

||

желтоземов; |

Пс — пус |

||

тынь; Кб — красноватобурых почв; КБ + Ккч — красно-бурых и коричне во-красных ферсиаллитных почв; Кр — красных ферсиаллитных почв; Ф — желтых и красно-желтых ферраллитных почв; Фд — ферраллитных дифферен

цированных почв

ных секторах континентов связано с увеличением здесь абсолют ной и относительной влажности воздуха. Чем континентальнее климат и суше воздух, тем далее на север (даже в условиях низ ких температур) продвигается лесная растительность.

Бореальный пояс. В наиболее влажных, приокеанических, сек торах континентов на широте около 60° с. ш. на смену почвам юж ной тундры приходят области субарктических лугов и редколесий с дерновыми субарктическими грубогумусными и дерново-торфя нистыми почвами.

Основная часть бореального пояса занята лесной зоной, имею щей форму дуги, выгнутой к северу. Ясно прослеживаются три сектора: западный и восточный подзолистых почв и централь ный — наиболее холодный и континентальный сектор — подзоли стых и таежно-мерзлотных почв. Ширина последнего сектора уменьшается по мере приближения к западным и восточным сек-

263

торам. Зона подзолистых почв, изображавшаяся на старых схемах и картах в виде сплошной полосы через весь Евразиатский мате рик, на современных картах разобщена областью распространения таежно-мерзлотных почв на два отрезка.

Суббореальный пояс. Данный пояс характеризуется разно образием почвенных зон и более сложной структурой горизон тальной зональности. Здесь выделяются: 1) внутриконтинентальный сектор с широким набором быстро сменяющихся с севера на юг широтных почвенных зон; 2) два симметричных приокеанических сектора с однообразным почвенным покровом; 3) сектор, переходный от внутриконтинентального к восточному, где серия внутриконтинентальных зон изменяет широтное направление на меридиональное в соответствии с нарастанием сухости климата от восточных побережий с муссонным климатом к внутренним частям континентов. Тенденция к смене широтного простирания внутриконтинентальных зон на меридиональное прослеживается и при переходе к западному приокеаническому сектору, но в мень шей степени, так как нарастание сухости климата наблюдается не только к центральным частям континентов, но и к югу, с при ближением к субтропическому поясу.

Во внутриконтинентальном секторе находятся серые лесные почвы, черноземы, каштановые почвы, бурые пустынно-степные и серо-бурые почвы пустынь. Они образуют систему концентриче ских, открытых к югу дуг. Самое северное положение границы зон приурочено ко внутренней, наиболее сухой части континентов, где северная граница степей и сопутствующих им черноземов находит ся на 55—57° с. ш., каштановых почв — около 52°, бурых пустын но-степных почв доходит до 48—50° с. ш. С приближением к более влажным, приокеаническим областям все почвы смещаются к югу на западе до 45° с. ш., на востоке — до 38° с. ш.

Зона серых лесных почв широколиственных и мелколиственных лесов очень узкая, разорвана и выражена только во внутриконти нентальном секторе. С приближением к океаническим побережьям она выклинивается и замещается приокеаническими, довольно ши рокими областями бурых лесных почв. Эти почвенно-биоклиматиче- ские области не имеют форму широтных зон. В отличие от внутриконтинентального сектора с быстрой сменой и разнообразием зон этим областям свойственно однообразие биоклиматических усло вий и до некоторой степени почв.

Субтропический пояс. Он характеризуется отсутствием выра женных широтных почвенных зон, если не считать обширной об ласти субтропических пустынь и свойственных им пустынных почв.

Восточный приокеанический сектор находится в области дейст вия восточных муссонов. Здесь под вечнозелеными субтропически ми лесами формируются желтоземы и красноземы. Они к западу сменяются серией меридиональных почвенных зон красноваточерных почв субтропических прерий, коричневых почв ксерофитных субтропических лесов и кустарников, черноземных почв суб-

264

тропических степей, серо-коричневых |

почв кустарниковых степей |

и сероземов субтропических полупустынь. |

|

Западный приокеанический сектор субтропического пояса в от |

|

личие от восточного характеризуется |

«средиземноморским» ти |

пом климата с резко выраженным сухим летним периодом и более или менее влажным зимним. В зависимости от степени увлажне ния здесь чередуются коричневые почвы субтропических лесов и кустарников, серо-коричневые почвы ксерофитных кустарнико вых степей и сероземы полупустынь.

Почти все перечисленные районы имеют сложный рельеф с че редованием горных хребтов, плато и межгорных впадин. Поэтому в западном приокеаническом секторе субтропического пояса на реальных континентах горизонтальные почвенные зоны не выра жены, здесь господствует горная зональность.

Тропический и экваториальный пояса. Для них характерно наличие широтных почвенных зон, причем зона пустынь в тропи ческом поясе выходит к западным побережьям.

По направлению от пустынь к экватору последовательно сменя ются следующие почвенно-биоклиматические зоны: опустыненных саванн, сухих саванн, ксерофитных тропических лесов, сезонно влажных тропических лесов и высокотравных саванн, постоянно влажных тропических лесов. Каждой из названных зон соответ ствует специфический спектр почв. На схеме идеального конти нента, в восточном приокеаническом секторе, имеет место про никновение ферраллитных дифференцированных почв, а также красно-бурых саванных на север. Широтные зоны здесь изгибают ся и приобретают меридиональный характер.

Зеркальное отражение систем зон в южном и северном полуша риях наблюдается только для экваториального, тропического и отчасти субтропического поясов. В суббореальном поясе южного полушария необычно положение полупустынных ландшафтов; не посредственно у западного побережья. Причина тому — холодные течения и горные хребты на западе.

Структура реальной горизонтальной зональности различных поясов, конфигурация и направление зон различны в связи с про странственно-временными изменениями гидротермических ус ловий.

16.2. Особенности почвенного покрова континентов

Европа. Общая горизонтальная зональность и ландшафтноклиматическая поясность выражены на континенте, хотя конфигу рация поясов и особенно зон в их пределах не является строго широтной (за исключением Восточно-Европейской равнины). На формирование почвенного покрова Европы значительное влия ние оказало четвертичное оледенение, морские трансгрессии и аль пийский орогенез. Поэтому здесь преобладают сравнительно моло-

265

дые почвы, сформированные на ледниковых и послеледниковых отложениях.

Водно-аккумулятивные равнины и низменности Северной и Восточной Европы характеризуются преобладанием кислых сиаллитных почв под бореальными и суббореальными лесами. Эрозион ные равнины Центральной Европы с суббореальными лесами, раз витыми на кислых сиаллитных слабодифференцированных почвах, отличаются сравнительным однообразием почвенного покрова.

Средиземноморская область занята преимущественно нейтраль ными сиаллитными почвами на плотных карбонатных породах. Характерной особенностью горных районов альпийской зоны Ев ропы является наличие вертикально-зональной макроструктуры почвенного покрова.

Юго-Восточная часть Европы — это полузасушливые и засуш ливые ландшафты от степей до пустынь с соответственной зональ ной структурой почвенного покрова. Это зона современного кон тинентального соленакопления.

Азия. Географическая конфигурация поясов (арктический, полярный, бореальный, суббореальный, субтропический, тропиче ский) и особенно зон при достаточно четкой ландшафтно-геогра- фической поясности не является строго широтной. Классически зональность проявляется на Западно-Сибирской и Туранской низ менностях. Для других частей континента характерна сложная мозаика почв.

В пределах равнин и горных систем Передней, Средней и Цент ральной Азии образовался обширный пустынный и полупустынный пояс благодаря особенностям климата и морфоструктуры конти нента. Широкое распространение на континенте горных систем, нагорий и высоких плато обусловило формирование слаборазвитых и малодифференцированных почв на этих обширных территориях. Обособление значительных внутриконтинентальных бессточных впадин привело к проявлению в них древней и современной соле вой аккумуляции.

Области распространения многолетнемерзлых грунтов на се вере и северо-востоке континента характеризуются наличием крио генных почв.

В пределах тихоокеанского вулканического пояса распростра нены вулканические почвы. На востоке Азии, от бореального до тропического пояса, ввиду отсутствия высоких горных систем и наличия муссонного климата преобладает лесная растительность, постепенно меняющаяся с севера на юг по мере нарастания тепла; соответственно меняются и почвы от подбуров до ферраллитных.

Интенсивно протекающие до настоящего времени поднятия высокогорий вызывают непрерывную денудацию горных систем и формирование за счет переотложенного материала молодых ал лювиальных низменностей с плодородными почвами на окраинах континента.

Довольно отчетливо в Азии проявляется разновозрастность почвенного покрова и различия в эволюционных стадиях развития

266

почв, широко распространены полициклические почвы в связи с неоднократным изменением физико-географической среды.

Африка. Специфику почвенного покрова Африканского конти нента составляет четкая широтная зональность, лишь частично на рушенная в связи с явлениями блоковой тектоники континента. Особенно четко зональность проявляется к западу от 30° восточ ной долготы. Существенно участие пустынь в почвенном покрове континента, они симметрично расположены на северной и южной окраинах и занимают около 20% площади.

Около 30% территории Африки лишено почвенного покрова: поверхность песчаных и каменистых пустынь, выходы скальных пород, обнаженные эрозией латеритные коры и панцири. Послед ние широко распространены в экваториальном поясе (15° с. ш. — 10° ю. ш.).

Процессы современного ожелезнения почв в зоне первичных и вторичных саванн значительно развиты на континенте. В рай онах, не подвергающихся тектоническим процессам по крайней мере с третичного времени, значительные площади занимают древ ние почвы и коры выветривания, достигающие большой мощности, особенно на основных и ультраосновных породах.

В зонах недавнего и современного вулканизма распространены молодые почвы типа андосолей. В Сахаре и других пустынных районах континента развиты палеогидрогенные солевые аккуму ляции.

Для Африки характерно широтнозональное развитие процес сов выветривания на всей территории западнее 30 восточной дол готы (аллитное и ферраллитное на экваторе; к югу и северу альферритное, ферсиаллитное и сиаллитно-карбонатное) и прак тически полное преобладание ферсиаллитного выветривания (за исключением Северной Африки) к востоку от этого меридиана.

Северная Америка. Современный сложный характер почвенного покрова Северной Америки обусловлен взаимодействием ряда фак торов: а) значительная протяженность континента с севера на юг; б) наличие вдоль западного побережья горного барьера; в) чет вертичное оледенение и широкое распространение разнообразных гляциальных, перигляциальных, моренных, водно-ледниковых и лёссовых отложений.

Широтная термическая поясность наиболее отчетливо прояв ляется в почвенном покрове на равнинах восточной и центральной частей континента. На западе она нарушена Кордильерами, про тянувшимися через все термические пояса; они в значительной мере обусловливают распределение осадков на внутренних равни нах и нагорьях. Сочетание на равнинах широтных термических поясов и долготных зон увлажнения создает своеобразие гидро термических условий и связанных с ними процессов выветривания и почвообразования.

В пределах одной и той же зоны увлажнения в Северной Аме рике наблюдаются закономерные изменения растительности и почв с севера на юг в соответствии с изменениями термических

267