- •1.1.2. Повреждения с нарушением целостности кожных покровов или слизистой оболочки полости рта

- •1.2. Повреждения, нанесенные острыми предметами

- •2. Основные правила хирургической обработки

- •2.1. Ревизия раны: критерии объективной оценки оперативного доступа

- •2.2. Гемостаз

- •2.2.1. Критерии оценки степени тяжести кровопотери

- •2.2.3. Окончательная остановка кровотечения

- •2.3.2. Техника наложения швов на раны мягких тканей челюстно-лицевой области

- •3. Особенности хирургической обработки

- •4. Применение местнопластических операций

- •3000 Me (активно-пассивная иммунизация). В ситуации, когда невозможно определить столбнячный антитоксин, при выборе тактики иммунопрофилактики ориентируются на данные прививочного анамнеза.

- •Литература

2.1. Ревизия раны: критерии объективной оценки оперативного доступа

Хирург, прежде чем приступить к обработке раны, должен четко представить себе топографию поврежденной зоны.

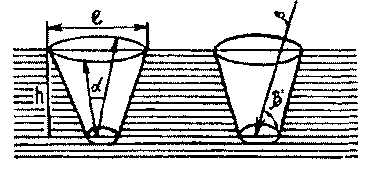

Все раны подвергают тщательной ревизии. Для этого края раны разводят острыми или пластинчатыми крючками-ретракторами. При небольшом размере верхнего отдела раны и более значительном повреждении глубжележащих ело-

ев ее расширяют путем рассечения для обеспечивания доступа ко всем отделам. Необходимо определить длину, глубину раны, а также получить представление об угле, оси, наклонении оси операционного действия и зоне обзора (рис. 1).

Рис. 1. Объективные критерии оценки

оперативного доступа: t - длина раны; h -

глубина раны; а - угол операционного

действия; /? - ось операционного

действия; /)' - угол наклона оси

операционного действия

операционного действия

Угол операционного действия — угол, образуемый стенками раны. Чем он больше, тем легче проводить манипуляции. При угле меньше 25° действия хирурга почти невозможны.

Ось операционного действия — условная линия, соединяющая глаз хирурга с объектом оперативного вмешательства. Это главная линия направления инструментов и рук хирурга.

Наклонение оси операционного действия — угол зрения, под которым хирург вынужден рассматривать объект операции. Оптимальная величина этого угла 90°.

Зона обзора — отношение площади видимого дна оперативного доступа к площади апертуры раны. Чем больше эта зона, тем тщательнее можно произвести ревизию раны.

После инстилляции (промывания) раны и удаления кровяных сгустков, инородных тел рану осматривают и определяют границы поврежденных тканей. Иссечению подлежат только заведомо нежизнеспособные ткани, что определяется их цветом, толщиной, состоянием капиллярного кровотечения. При этом не следует стремиться получить прямолинейные края кожи, так как фестончатые, зигзагообразные, прилежащие края в дальнейшем образуют менее заметный и более эстетический рубец. Достаточно широко следует иссекать разможженную и загрязненную подкожно-жировую клетчатку. Необходимо определить степень повреждения мимической и жевательной мускулатуры, исключить наличие инородных тел под сокращенными пучками мышечных волокон. Темные, дряблые, не сокращающиеся при раздражении участки мышц иссекают, а их сохранившиеся волокна сближают и сшивают.

2.2. Гемостаз

Кровотечением называется истечение крови из кровеносного сосуда при нарушении целостности его стенок. В зависимости от места, куда после травмы изливается кровь, различают:

а) внутритканевое кровотечение — выходящая из сосудов кровь, пропитывая окружающие поврежденный сосуд ткани, вызывает образование петехий, экхимозов и гематом;

б) наружное кровотечение — истечение крови на поверхность тела;

в) внутреннее кровотечение — истечение крови в какую-либо полость органа; может быть открытым (гемосинус) и закрытым (гемартроз).

По источнику истечения крови из сосуда различают артериальные, венозные, капиллярные и смешанные кровотечения.

По временному фактору истечения крови подразделяются на первичные; вторичные ранние (в первые 3 суток после ранения: прорезывание лигатурой сосуда, соскальзывание лигатуры с сосуда, технические погрешности гемостаза, улучшение центральной и периферической гемодинамики как результат выхода больного из состояния циркуляторной недостаточности), вторичные поздние (на 10-15-е сутки после ранения: гнойное расплавление тромба и стенки сосуда, ДВС-синдром с последующей гипокоагуляцией крови) кровотечения.