Задания к лабораторным работам / ЛР_1

.pdf

Сети ЭВМ и телекоммуникации

Лабораторная работа №1 Характеристики проводных линий связи

Цель работы

Изучить основные характеристики проводных линий связи (полоса пропускания, затухание сигнала) и зависимость значений этих характеристик от протяженности линий связи, характеристики основных категорий кабеля UTP.

Теоретические сведения

Основными характеристиками линий связи являются:

1.Затухание (A) – отношение мощности сигнала на выходе к мощности на входе. Затухание зависит от частоты передаваемого сигнала и измеряется в децибелах

(дБ):

A = l0 lg (Pout/Pin),

где Pout – абсолютная мощность сигнала на выходе линии связи при наличии на входе сигнала мощностью Pin.

2.Полоса пропускания (F) – непрерывный диапазон частот, для которого затухание сигнала на данной линии связи не превышает заданного значения (обычно 0.5, что соответствует затуханию около -3 дБ).

Для характеристики мощности сигнала используется:

1.Абсолютная мощность (P), измеряемая в ваттах.

2.Относительная мощность (p), измеряемая в дБм:

p = 10 lg (P / 1мВт).

3. Спектральная плотность мощности (PSD), измеряемая в дБм/Гц:

PSD = p / FP,

где FP – фактическая ширина полосы частот, в которой работает передатчик.

Затухание и полоса пропускания зависят как от физических свойств линии связи, так и ее длины. Поэтому обычно используются значения этих параметров, измеренные на 100 м в линиях связи, предназначенных для локальных сетей, и на 1 км – для глобальных сетей.

В настоящее время в сетях передачи данных используются 3 типа кабелей:

1. Медные коаксиальные кабели – кабели несимметричного типа, состоящие из центральной жилы в диэлектрической оболочке, заключенную в

проводящий экран, покрытый внешней защитной оболочкой. Коаксиальные кабели применяются в кабельном телевидении и основанных на телевизионных кабельных системах сетях абонентского доступа по стандарту DOCSIS. Применялись и для построения локальных сетей передачи данных по спецификациям физического уровня

10Base2, 10Base5 технологии Ethernet, в технологии ArcNet.

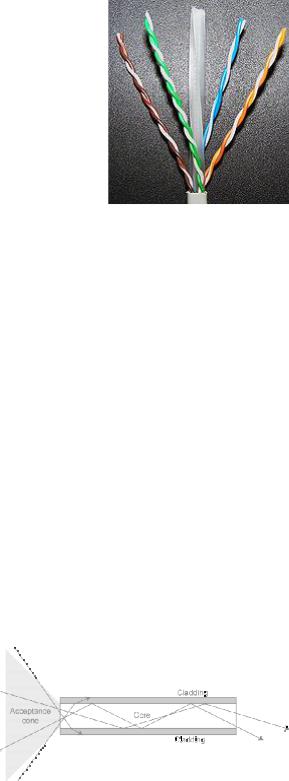

2. Медные кабели типа витая пара – кабели симметричного типа, состоящие из нескольких скрученных пар проводов. Применяются в телефонии, локальных сетях, сетях абонентского доступа. Различают экранированную и неэкранированную витую пару. Неэкранированная витая пара

(UTP – Unshielded Twisted Pair) классифицируется по категориям в соответствии со стандартом EIA/TIA 568 в зависимости от физических характеристик кабеля (см. таблицу). UTP категорий 3-6 обычно выпускается в 4-х парном исполнении. Для телефонии выпускаются патч-кабели UTP категорий 1-2 в одно- и 2-х парном исполнении (в том числе плоские, без скрутки) и многопарные кабели в 10/25/50/100 пар (как правило, категорий не выше 3).

Экранированная витая пара (STP – Shielded Twisted Pair) может быть внутреннего (экран каждой пары - STP), внешнего (внешний экран - FTP) или двойного (экран каждой пары + внешний экран – SFTP/SSTP) экранирования. STP классифицируется по типам в соответствии со спецификацией IBM (ограниченно совместима с устройствами, предназначенными для UTP, так как имеет большее волновое сопротивление); кроме того, выпускается STP категорий 5-8, совместимая с UTP.

|

Полоса |

|

|

Категория |

пропускания, |

Примеры применения |

Примечание |

|

МГц |

|

|

1 |

0,1 |

Аналоговая телефония |

|

2 |

1 |

Цифровая телефония, |

|

терминалы IBM |

|

||

|

|

|

|

3 |

16 |

Ethernet |

|

4 |

20 |

Token Ring |

|

5 |

100 |

Fast Ethernet |

|

5е |

100 |

Gigabit Ethernet |

|

6 |

250 |

10G Ethernet |

С разделителем пар |

6a |

500 |

10G Ethernet |

Только STP |

7 |

600 |

|

Только STP |

3. Волоконно-оптические кабели, применение |

|

||

которых основывается на эффекте полного |

|

||

внутреннего отражения светового луча, |

|

||

попадающего на границу 2-х сред с |

|

||

различными |

показателями |

преломления. |

|

Конструктивно волоконно-оптический кабель состоит из световода, сердцевина которого имеет больший показатель преломления, чем

его оптическая оболочка, заключенного в защитную оболочку. Волоконно-оптические кабели применяются для построения как локальных, так и глобальных сетей.

Полоса пропускания определяет теоретическую возможность достижения заданного уровня пропускной способности (т.е. фактической скорости передачи данных – bit rate/total bit rate) по данной линии связи. Математическая связь между полосой пропускания и пропускной способностью устанавливается соотношениями Найквиста:

C = 2 F log2(M)

и Шеннона:

C = F log2(1+Ps/Pn),

где C – пропускная способность в битах/с, F – ширина полосы пропускания в Гц, M – количество состояний информационного сигнала, Ps – мощность сигнала, Pn – мощность шума.

Конкретная пропускная способность для данной линии связи определяется применяемой технологией, которая задает способ кодирования и несущую частоту. При этом скорость изменения информационного параметра сигнала (напряжения и т.п.) в секунду, задаваемая технологией, называется символьной скоростью (symbol rate) и измеряется в бодах. Соотношение между символьной скоростью и пропускной способностью зависит от применяемого способа физического кодирования, т.е. отображения битов данных на передаваемый по линии связи сигнал. Если используется два различимых состояния сигнала (одно из которых кодирует двоичный «0», а другое – «1»), то пропускная способность в бит/сек совпадает c символьной скоростью в бодах. Если 4 состояния – пропускная способность в 2 раза выше символьной скорости и т.д.

Ограничение максимальной пропускной способности для данной линии связи следует из наличия помех (шумов). Шумы приводят к тому, что при ограниченной мощности передатчика увеличение количества состояний информационного сигнала делает их неразличимыми на стороне приемника (по крайней мере, сильно возрастает количество ошибочно распознанных сигналов). Увеличение же мощности передатчика приводит к повышению его стоимости. Поэтому на практике количество состояний и соответствующая пропускная способность ограничены, что следует из соотношений Найквиста и Шеннона при учете реально действующих в линии связи шумов.

Технология передачи, в которой для передачи двоичных данных по линии связи используются аналоговые сигналы, называется дискретной (цифровой) модуляцией. Устройства, осуществляющие такое преобразование, называются модемами (МОдуляторДЕМодулятор). При дискретной модуляции могут использоваться следующие параметры информационного сигнала: частота, амплитуда, фаза; соответствующие виды модуляции называются частотной (FSK), амплитудной (ASK), фазовой (PSK). Эти параметры могут быть задействованы в схеме кодирования одновременно, что повышает количество возможных вариантов и, следовательно, увеличивает символьную скорость и потенциальную пропускную способность канала связи.

Примером смешанной схемы модуляции является квадратурная амплитудная модуляция (QAM), при которой для передачи информации используется амплитуда и фаза сигнала. Принцип кодирования QAM иллюстрирует рисунок:

90°

QAM-8

+5 +10

180° |

0° |

360°

Выбирается количество различных фаз n1 (как правило, расстояние между соседними фазами выбирается соответствующим делителю Пи, на рисунке – количество различимых фаз n1=4, расстояние между ними Пи/2=90°) и количество уровней амплитуды сигнала n2 (на рисунке – n2=2). Соответственно, общее количество различимых вариантов информационного сигнала равно их произведению, а количество передаваемой за один такт информации равно log2(n1n2) (для примера – 4х2=8=23, т.е. за один такт передается log2(8)=3 бит информации). Некоторые комбинации амплитуда/фаза могут объявляться запрещенными для повышения помехоустойчивости кода при определенном снижении пропускной способности.

Примером применения техники QAM является VDSL – технология из семейства

DSL – Very high-speed Digital Subscriber Line (сверхвысокоскоростное цифровое абонентское окончание). Существует несколько версий стандартов на VDSL, принятых различными организациями: ITU G.993.1/2, ANSI, IEEE 802.3ah EFM (Ethernet in the First Mile 10PassTS – Ethernet для абонентских окончаний VDSL), ETSI. Технология VDSL

регламентирует в качестве основной техники модуляции DMT (Discrete Multi-Tone) – вид OFDM (Orthogonal FDM – ортогональное частотное мультиплексирование), принцип которого состоит в разделении потока цифровых данных на несколько, каждый из которых передается на собственной несущей частоте с применением определенного вида модуляции (например, QAM или PSK). Несущие частоты подбираются исходя из принципа ортогональности, т.е. таким образом, чтобы минимизировать перекрестные помехи каналов. DMT предполагает автоподстройку каналов в зависимости от характеристик линии связи.

VDSL, основанный на применении QAM в чистом виде, регламентирован ранними версиями стандартов и используется в устройствах начального уровня. В технологии VDSL-QAM по ITU-T G.993.1 Annex I предусматриваются способы физического кодирования от QAM-4 до QAM-4096 с уровнями амплитуды +1, 3, 5, 7,… В. Данные в каждом направлении передаются с использованием 1-ой или 2-х несущих частот, выбираемых из соотношения:

fc = 0.5 x BSR x k,

где BSR=33.75 кБод – Basic Symbol Rate – базовая символьная скорость, k=1,2,… -

целочисленный множитель.

Символьная скорость выбирается как множитель BSR:

SR= BSR x s, где s=1,2,….

На практике устройства VDSL работают с использованием несущих частот, соответствующих частотным планам ITU G.993.1:

План по |

Опционный |

Нисходящий |

Восходящий |

Нисходящий |

Восходящий |

|

ITU G.993.1 |

1 |

1 |

2 |

2 |

||

A |

0,025-0,138 |

0,138-3,75 |

3,75-5,2 |

5,2-8,5 |

8,5-12 |

|

(ранее 998) |

||||||

|

|

|

|

|

||

B |

0,025-0,138 |

0,138-3,0 |

3,0-5,1 |

5,1-7,05 |

7,05-12 |

|

(ранее 997) |

||||||

|

|

|

|

|

При этом конкретные значения несущей частоты, способы QAM-кодирования и соответствующие значения пропускной способности определяются производителем оборудования и не всегда соответствуют схеме, регламентированной ITU-T G.993.1.

Фактическая скорость передачи данных (BR – bit-rate) определяется через символьную скорость (SR) и количество состояний информационного сигнала (т.е. количество информации, приходящееся на один символ):

BR = SR x log2(M).

Общая скорость передачи данных, достигнутая на данном дуплексном канале связи, складывается из фактических скоростей восходящего и нисходящего потоков данных.

Схема ЛВС

Задание

Используя VDSL-модемы, исследовать влияние типа и длины линии связи на характеристики передачи данных.

Порядок выполнения

При выполнении лабораторной работы использовать сетевые адаптеры D-Link DGE-528T, подключенные к розеткам «C-03», «C-06»; порты коммутаторов №№ 13,14, работающие на скорости 100 Мбит/сек.

1.Собрать ЛВС в соответствии с проверочной схемой (прямая связь коммутаторкоммутатор по UTP-5). Убедиться в работоспособности соединения.

2.Передать тестовый файл между компьютерами ПК-1 и ПК-2. Зафиксировать реальную среднюю скорость передачи данных по счетчику производительности Windows (использовать счетчик «Сетевой интерфейс - Всего байт/сек» для сетевого адаптера D-Link DGE-528T).

3.Отключить проверочную линию.

4.Собрать ЛВС в соответствии с основной схемой с использованием VDSL-модемов.

5.С использованием программы-терминала «Hyper Terminal» с компьютера ПК-6 подключиться к VDSL-модему Zyxel 841C. Для подключения использовать следующие параметры:

Порт: |

COM1 |

Скорость: |

9600 бит/сек |

Биты данных: |

8 |

Четность: |

нет |

Стоповые биты: |

1 |

Управление потоком: |

Xon/Xoff |

6.Собрать линию связи в соответствии с вариантом, соединить VDSL модемы через эту линию связи.

7.Выполнить команду переустановки канала VDSL модема «vdsl_reconnect».

8.Передать тестовый файл между компьютерами ПК-1 и ПК-2. Зафиксировать реальную среднюю скорость передачи данных по счетчику производительности Windows (использовать счетчик «Сетевой интерфейс - Всего байт/сек» для сетевого адаптера D-Link DGE-528T).

9.Получить параметры VDSL-соединения для данной конфигурации линии связи с использованием команды модема «vdsl_status». Зафиксировать параметры в таблице результатов испытаний (приложение 4).

10.Рассчитать символьную скорость, скорость передачи данных, фактическую полосу пропускания линии связи, используемую VDSL-соединением. Зафиксировать результаты расчетов в таблице.

11.Повторить шаги 5-8 для всех вариантов линий связи.

12.Построить графики зависимостей следующих параметров от длины линии связи: полная фактическая скорость передачи данных, полная расчетная скорость передачи данных, отношение сигнал/шум для восходящего (US) и нисходящего (DS) потоков.

13.Сделать выводы о зависимости скорости передачи данных от характеристик линий связи.

Содержание отчета

1.Титульный лист

2.Цель работы, задание

3.Схема ЛВС

4.Содержание работы:

a.Таблица результатов по Приложению 4.

b.Графики зависимостей в соответствии с порядком выполнения.

5.Выводы

Контрольные вопросы

1.Основные характеристики линий связи

2.Основные характеристики сигнала

3.Типы кабелей

4.Соотношение между полосой пропускания и пропускной способностью

5.Категории неэкранированной витой пары

6.Типы экранированной витой пары

7.Виды модуляции

8.Квадратурная амплитудная модуляция (QAM)

9.Ортогональное частотное мультиплексирование (OFDM)

10.Частотное разделение канала в технологии VDSL

Литература

1.Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: Учебник для вузов. 3-е изд. – СПб.: Питер, 2006. – 958 с.

2.ITU-T Recommendation G.993.1. Very high speed digital subscriber line transceivers. – ITU-T, 2004. – 217 c.

3.Prestige 841C EE. VDSL модем (сервер) с интерфейсом 10/100BaseT Ethernet (Bridge). Руководство пользователя. – Zyxel, 2007. – 30 c.

Приложение 1. Затухание для кабелей Hyperline

|

|

Затухание на 100 м, дБ |

|

|

||

Частота |

|

|

по категориям |

|

|

|

|

Cat 3 |

Cat 5 |

Cat 5e |

|

Cat 6 |

Cat 7 |

0.772 |

2.2 |

1.8 |

1.8 |

|

|

|

1.0 |

2.6 |

2.0 |

2.0 |

|

2.0 |

|

4.0 |

5.6 |

4.0 |

4.0 |

|

3.8 |

3.6 |

8.0 |

8.5 |

5.8 |

5.8 |

|

5.3 |

|

10.0 |

9.7 |

6.5 |

6.5 |

|

6.0 |

5.8 |

16.0 |

13.1 |

8.2 |

8.2 |

|

7.6 |

7.4 |

20.0 |

|

9.3 |

9.3 |

|

8.5 |

8.3 |

25.0 |

|

10.4 |

10.4 |

|

9.5 |

|

31.25 |

|

11.7 |

11.7 |

|

10.7 |

10.4 |

62.5 |

|

17.0 |

17.0 |

|

15.4 |

14.6 |

100.0 |

|

22.0 |

22.0 |

|

19.8 |

18.4 |

200 |

|

|

|

|

29.0 |

26.2 |

250 |

|

|

|

|

32.8 |

|

300 |

|

|

|

|

|

32.1 |

600 |

|

|

|

|

|

49 |

Приложение 2. Варианты линий связи |

|

|

|

|

||

№ |

UTP-1 |

UTP-3 |

UTP-5 |

№ |

UTP-1 |

UTP-3 |

UTP-5 |

линии |

линии |

||||||

1 |

150 |

|

|

37 |

150 |

100 |

250 |

2 |

450 |

|

|

38 |

150 |

200 |

100 |

3 |

750 |

|

|

39 |

150 |

200 |

200 |

4 |

|

100 |

|

40 |

150 |

300 |

50 |

5 |

|

300 |

|

41 |

150 |

300 |

150 |

6 |

|

|

50 |

42 |

150 |

300 |

250 |

7 |

|

|

150 |

43 |

300 |

100 |

100 |

8 |

|

|

250 |

44 |

300 |

100 |

200 |

9 |

|

100 |

100 |

45 |

300 |

200 |

50 |

10 |

|

100 |

200 |

46 |

300 |

200 |

150 |

№ |

UTP-1 |

UTP-3 |

UTP-5 |

№ |

UTP-1 |

UTP-3 |

UTP-5 |

линии |

линии |

||||||

11 |

|

200 |

50 |

47 |

300 |

200 |

250 |

12 |

|

200 |

150 |

48 |

300 |

300 |

100 |

13 |

|

200 |

250 |

49 |

300 |

300 |

200 |

14 |

|

300 |

100 |

50 |

450 |

100 |

50 |

15 |

|

300 |

200 |

51 |

450 |

100 |

150 |

16 |

150 |

200 |

|

52 |

450 |

100 |

250 |

17 |

300 |

100 |

|

53 |

450 |

200 |

100 |

18 |

300 |

300 |

|

54 |

450 |

200 |

200 |

19 |

450 |

200 |

|

55 |

450 |

300 |

50 |

20 |

600 |

100 |

|

56 |

450 |

300 |

150 |

21 |

600 |

300 |

|

57 |

450 |

300 |

250 |

22 |

750 |

200 |

|

58 |

600 |

100 |

100 |

23 |

150 |

|

100 |

59 |

600 |

100 |

200 |

24 |

150 |

|

200 |

60 |

600 |

200 |

50 |

25 |

300 |

|

50 |

61 |

600 |

200 |

150 |

26 |

300 |

|

150 |

62 |

600 |

200 |

250 |

27 |

300 |

|

250 |

63 |

600 |

300 |

100 |

28 |

450 |

|

100 |

64 |

600 |

300 |

200 |

29 |

450 |

|

200 |

65 |

750 |

100 |

50 |

30 |

600 |

|

50 |

66 |

750 |

100 |

150 |

31 |

600 |

|

150 |

67 |

750 |

100 |

250 |

32 |

600 |

|

250 |

68 |

750 |

200 |

100 |

33 |

750 |

|

100 |

69 |

750 |

200 |

200 |

34 |

750 |

|

200 |

70 |

750 |

300 |

50 |

35 |

150 |

100 |

50 |

71 |

750 |

300 |

150 |

36 |

150 |

100 |

150 |

72 |

750 |

300 |

250 |

Приложение 3. Примерные варианты заданий

Вариант |

Линия 1 |

Линия 2 |

Линия 3 |

Линия 4 |

Линия 5 |

|

(1-8) |

(9-22) |

(23-34) |

(35-49) |

(50-72) |

||

|

||||||

1 |

1 |

20 |

32 |

37 |

67 |

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

4 |

11 |

27 |

43 |

70 |

|

|

|

|

|

|

|

|

3 |

3 |

22 |

25 |

47 |

55 |

|

|

|

|

|

|

|

|

4 |

6 |

17 |

30 |

40 |

63 |

|

|

|

|

|

|

|

|

5 |

5 |

13 |

28 |

39 |

64 |

|

|

|

|

|

|

|

Приложение 4. Таблица для фиксации результатов испытаний линий связи

|

|

|

Параметры передачи (US) |

|

|

|

|

Параметры приема (DS) |

|

|

|

Всего по каналу связи |

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Тип и |

Модуляция |

Делительсимв. скорости |

Частотанесущей |

игналC/шум |

скорость.Симв |

Скоростьпередачи данных |

Использ. |

Модуляция |

Делительсимв. скорости |

Частотанесущей |

игналC/шум |

скорость.Симв |

Скоростьпередачи данных |

Использ. |

|

Скоростьпередачи данных(факт) |

Скоростьпередачи данных(расчет) |

Использ. |

|||

по Найквисту |

по Шеннону |

по Найквисту |

по Шеннону |

|

по Найквисту |

по Шеннону |

|||||||||||||||

длина |

|

|

|

|

|

|

полоса |

|

|

|

|

|

|

полоса |

|

|

|

полоса |

|||

лини |

|

|

|

|

|

|

пропускан. |

|

|

|

|

|

|

пропускан. |

|

|

|

пропускан. |

|||

и |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

связи |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

QAM |

IntU |

fU |

SNRU |

SRU |

BRU |

F1U |

F2U |

QAM |

IntD |

fD |

SNRD |

SRD |

BRD |

F1D |

F2D |

|

|

BR |

F1 |

F2 |

|

-x |

|

|

|

|

|

|

|

-x |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

МГц |

дБ |

МБо |

Мбит |

МГц |

МГц |

|

|

МГц |

дБ |

МБо |

Мбит |

МГц |

МГц |

|

Мбит |

Мбит |

МГц |

МГц |

|

|

|

|

|

д |

/с |

|

|

|

|

|

|

д |

/с |

|

|

|

/с |

/с |

|

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

14 |

15 |

16 |

17 |

18 |

19 |

20 |

21 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|