- •1910-20-Е годы

- •1950-60-Е годы

- •1970-Е годы. I4004 — i8086

- •Intel 4004

- •Intel 8008

- •Intel 8080

- •Intel 8085

- •Intel 8086

- •Intel 8088

- •1980-Е годы. I80186 — i486

- •I80186, i80286

- •1990-Е годы. Pentium — Pentium III (p6)

- •2000-Е годы. Pentium 4 — Core i7. NetBurst - Core - Nehalem

- •Itanium

- •Itanium II

- •Ibm power5

- •Intel Teraflops Research Chip

- •Intel Core i7

- •Via Nano 3000

- •2010-Е годы.

- •Intel Core i3 и Core i5

- •Intel Core i7-980x Extreme Edition

- •Intel Xeon 7500 (Nehalem-ex)

- •Intel Itanium 9300

- •Intel Core второго поколения

- •36-Й рейтинг Top 500. Компьютер Tianhe-1a

Приложение

ИСТОРИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Подготовка элементной базы и первые вычислительные системы

1910-20-Е годы

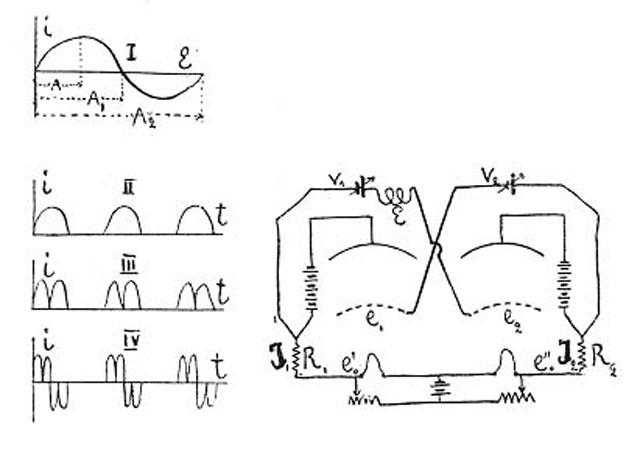

Изобретение триггера

27 апреля 1918 г. на заседании Российского общества радиоинженеров Михаил Александрович Бонч-Бруевич выступил с докладом “Комбинированные характеристики катодных реле” (электронных радиоламп).

В докладе говорилось о созданном им устройстве с двумя устойчивыми рабочими состояниями (рис.), которое он использовал в Твери летом 1917 г. для приема радиосигналов.

Рис. Схема триггера М. А. Бонч-Бруевича

Впоследствии такое устройство получило название триггер (flip-flop) и стало одним из основных элементов ЭВМ.

Считающиеся изобретателями триггера Уильям Эклесс и Френкс Джордан подали заявку на патент в 1918 г. (по другим данным они впервые изготовили его в 1919 г.).

1950-60-Е годы

Изобретение интегральной схемы

К созданию микропроцессора привело естественное развитие цифровой электроники. При этом универсальность микропроцессора явилась решающим фактором его создания, успеха и быстрого прогресса.

В 1958 году Джек Килби (фирма TI, Texas Instruments) изобрел первую в мире интегральную схему. Он придумал, как разместить на одной пластине полупроводника несколько полупроводниковых элементов, а также резисторов и конденсаторов. За это изобретение в 2000 году он был удостоен Нобелевской премии по физике (вместе с Алферовым).

В 1959 году Роберт Нойс (Robert Noyce) (12.12.1927-07.1990) придумал, как разместить на одной пластине не только полупроводниковые элементы, но и все соединения между ними. В это время он работал в фирме Fairchild Semiconductor.

Основание Intel

В 1968 году Роберт Нойс вместе с Гордоном Муром и Эндрю Гроувом основал фирму Intel (Integrated electronics), вскоре ставшую мировым лидером в производстве микропроцессоров. Нойс был первым президентом компании, Мур занял этот пост в 1975 году, а Гроув стоял у руля Intel с 1979 по 1997 год.

Одно время на страничке "About" сайта корпорации Intel эпиграфом стояли слова Нойса: "Do not be encumbered by history. Go off and do something wonderful. (Не будьте заперты историей. Выйдите и сделайте что-нибудь замечательное.)"

В 1969 году фирмой Intel была выпущена первая микросхема ОЗУ (RAM) емкостью 1Кбит.

Компьютерная сеть ПРО “Система А”

В марте 1961 г. на полигоне Сары-Шаган в Казахстане ракета-перехватчик с компьютерным управлением впервые в мире успешно поразила в полете баллистическую ракету с условной атомной боеголовкой.

3 февраля 1956 г. Президиум ЦК и Совет Министров приняли совместное постановление “О противоракетной обороне”. Первая система ПРО — “Система А” — управлялась первой в мире компьютерной сетью, разработанной академиком Сергеем Лебедевым и его учеником Всеволодом Бурцевым.

Проект министерства обороны США ARPA (Advanced Research Project Agency), который привел к созданию ARPANET, появился в 1958 г.

Сеть ЭВМ была создана для увеличения надежности как решение задачи “быстрого обмена и повышения выживаемости информации при повреждении части средств ее хранения и обработки”.

Работами по созданию “Системы А” руководил Григорий Васильевич Кисунько, автор идеи об уничтожении ракеты ракетой.

К тому времени скорости доставки поражающих средств выросли настолько, что лишь компьютер мог обеспечить нужную скорость и точность контрмер. Надежность ПРО почти полностью определялась надежностью управляющих ЭВМ. ЭВМ тогда строились на электронных лампах, качество которых было невысоким. Наиболее распространенным решением закончить вычисления в срок было увеличение их скорости, что в целом не устраняло проблему.

В это время зарождалась теория надежности, и изучались способы повышения надежности, в частности путем резервирования (Нейман Дж. Вероятностная логика и синтез надежных организмов из ненадежных компонент. В сб. "Автоматы". -Изд-во иностр. л-ры, 1956. Мур Э. Ф., Шеннон К. Э. Надежные схемы из ненадежных реле. В кн. "Работы по теории информации и кибернетике". -М.: ИЛ, 1963)

Лебедев, родоначальник параллельных вычислений, и его ассистент Бурцев также применили этот способ. “Система А” включала шесть процессорных блоков (12 ЭВМ), работавших параллельно в режиме “скользящего резерва” — 10 активных и 2 в “горячем резерве. Они были соединены кольцевыми кабельными линиями в единое многопроцессорное устройство. Также каналами связи к ним подключили удаленную периферию. Получилась сеть с теоретической производительностью 0,5 миллиона операций в секунду, раскинувшаяся более чем на 400 км. Каналы связи включали кабельные и радиорелейные линии. В состав системы входили следующие элементы:

радиолокационная установка дальнего обнаружения “Дунай-2”;

управляющий вычислительный центр;

пульт управления;

пусковая установка управляемых противоракет В-1000 в нескольких сотнях километров.

“Дунай-2” состоял из приемной и передающей частей, удаленных на один километр. Передающая антенна представляла собой сооружение высотой в несколько этажей и длиной более 200 м. Полет В-1000 сопровождали три удаленных локатора с параболическими антеннами диаметром 4,6 м, а за атакующей ракетой следил локатор цели диаметром 15 м и высотой более 10-этажного дома.

Для “Системы А” Бурцев в 1958 г. разработал ЭВМ М-40 (40 000 оп/с), а в 1959 г. М-50 (50 000 оп/с с плавающей запятой). М-40 обменивалась данными с объектами, удаленными на 100-200 км, одновременно через пять дуплексных сетей и через асинхронные радиорелейные каналы связи. Пропускная способность превышала 1 МГц. Обмен информацией с синхронно работавшими объектами осуществлялся через специальный процессор ввода-вывода, работавший как мультиплексный канал с собственной памятью, доступной из всех других каналов. Одновременно с наведением и запуском противоракет М-40 регистрировала экспресс-информацию на внешней памяти — магнитном барабане. Ее, в свою очередь, обрабатывала М-50, составлявшая с М-40 двухмашинный комплекс. Вся информация о запусках ракет регистрировалась на магнитных лентах установок слежения, чтобы можно было повторить и проанализировать события в режиме реального времени. Для этого в каждой ЭВМ имелась система прерывания.

4 марта 1961 г. из Капустина Яра в сторону озера Балхаш полетела баллистическая ракета с макетом атомной боеголовки. В полете ее запеленговала станция “Дунай-2” и, проведя статистический анализ, определила точку падения. Потом ее “передали” локаторам наведения противоракет В-1000 и локатору слежения за целью. Обмен данными шел по компьютерной сети. Курс В-1000 в полете корректировался, а при подлете к атакующей ракете она получила команду “подрыв”. Головка противоракеты взорвалась, выпустив облако из 16 тыс. стальных шариков с вольфрамовыми сердечниками, разлетевшихся примерно на 100 м и образовавших щит.

На табло главной ЭВМ появилась надпись “Подрыв цели”. На следующий день привезли данные специальной кинофоторегистрации. Головка атакующей ракеты развалилась на куски. Кисунько поймал ее в сеть, “сплетенную” Лебедевым, Бурцевым и их коллегами.

Информация о сетях ЭВМ, резко повысивших качество ПРО, произвела в США фурор на грани паники — “Русские идут!”. Срочно активизировались проекты ARPA (породившие ARPANET, а затем Интернет).

В США первый перехват боеголовки баллистической ракеты был осуществлен 10 июня 1984 г.

Создание и развитие микропроцессоров и компьютеров на их основе