Методички УГМУ / ДЕ_18 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

.pdfФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Кафедра поликлинической терапии, ультразвуковой и функциональной диагностики

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ

Направление подготовки 31.05.01 Лечебное дело

Тактика ведения в амбулаторных условиях больных с

функциональными заболеваниями билиарного тракта.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

Патология билиарного тракта (холецистит, желчнокаменная болезнь, холестероз желчного пузыря, функциональные расстройства желчного пузыря и сфинктера Одди) широко распространена в популяции, часто выявляется у лиц трудоспособного возраста, характеризуется высокими показателями нетрудоспособности, в том числе, стойкой.

Значимость проблемы обусловлена также частым вовлечением в патологический процесс соседних органов (печени, поджелудочной железы, желудка, двенадцатиперстной кишки), что , в свою очередь, ведет к развитию серьёзных нарушений пищеварительного процесса, тяжелых осложнений и инвалидизации.

Своевременная диагностика и адекватная терапия позволяют

предотвратить |

транформацию |

функциональных нарушений |

в |

желчевыводящей системе в органическую патологию. |

|

||

Анатомо-физиологические особенности желчевыводящей системы

Желчь, образуясь в гепатоцитах, поступает в желчные капилляры, правый и левый долевые протоки, общий печеночный проток. Общий желчный проток соединяется с протоком поджелудочной железы внутри стенки 12-перстной кишки. Часто оба протока впадают в общую ампулу, которая заканчивается узким каналом на вершине фатерова соска. Желчные протоки имеют сложный сфинктерный аппарат, представляющий собой пучки продольных и циркуляторных мышц:

1.сфинктер Люткенса – в месте впадения пузырного протока в шейку желчного пузыря;

2.сфинктер Мирицци в месте слияния пузырного и общего желчного протоков;

3.сфинктер Одди – располагается в конце общего желчного протока и регулирует не только поступление желчи, панкреатического сока в

1

12-перстную кишку, но и предохраняет протоки от рефлюксов содержимого 12-перстной кишки.

4.Абсолютная емкость желчного пузыря составляет 50-60 см3..

Функции желчного пузыря

(Горшкова С.М., Кудрин И.Т., 1967 г., в модификации)

|

Функции желчного пузыря |

|

|

|

Субстраты |

|

|

|

|

|||||

|

Накопительная |

|

|

|

|

Желчь |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Концентрационная |

|

|

|

|

Всасывание воды |

|

|

|

|||||

|

Реабсорбционная |

|

|

|

|

Аминокислоты, |

альбумин, |

|

||||||

|

|

|

|

|

|

неорганические вещества |

|

|

|

|||||

|

Сократительная |

|

|

|

|

Продвижение |

желчи |

по |

|

|||||

|

|

|

|

|

|

желчевыводящим путям |

|

|

|

|||||

|

Секреторная |

|

|

|

|

Слизь, |

|

|

|

ферменты, |

|

|||

|

|

|

|

|

|

электролиты и др. |

|

|

|

|

||||

|

Ферментативная |

|

|

|

|

Ускорение |

|

|

действия |

|

||||

|

|

|

|

|

|

панкреатической липазы |

|

|

|

|||||

|

Гормональная |

|

|

|

|

Выделение |

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

антихолецистокинина |

|

|

|

|

||||

|

Регенераторная |

|

|

|

|

Поддержание |

достаточного |

|

||||||

|

|

|

|

|

|

уровня компонентов желчи в период |

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

пищеварения |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Компоненты желчи как билиарного секрета ( Э.П. |

|

|||||||||||

Яковенко,2004 ) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

Компонент |

Функции |

в |

кишке |

и |

|

|

Примечание |

|

|||||

|

билнарном тракте |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

ы желчи |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

Желчные |

- |

Солюбилизация липидов |

|

|

Улучшают |

|

|

||||||

кислоты |

- |

Активизация |

моторной |

|

процессы |

пищева-рения, |

||||||||

функ-ции ЖКТ |

|

|

|

|

|

|

абсорбцию |

жирораст- |

||||||

|

(холевая, |

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

- |

Выделение |

|

|

|

воримых |

витаминов |

|||||||

|

дезоксихолев |

гастроинтестинальных |

гормонов |

|

Предупреждают |

адгезию |

||||||||

ая) |

(холецистокинина, секретина) |

|

|

бактерий |

и |

других |

||||||||

- |

Стимуляция |

секреции |

|

белковых |

частиц |

к |

||||||||

|

|

|

||||||||||||

|

|

слизи в ЖКТ |

|

|

|

|

|

|

слизистым |

оболоч-кам, |

||||

|

|

- |

Предупреждение |

|

|

что |

обусловлено |

|

сур- |

|||||

|

|

адгезии частиц (бактерий, белковых |

фактантными свойствами |

|||||||||||

|

|

компонентов и др.) |

|

|

|

|

|

|

желчных кислот |

|

|

|||

|

|

– |

Индуктор |

|

|

|

|

Обладают |

|

|

||||

|

|

желчеобразования |

|

|

|

|

|

|

бактериостатисти-ческим |

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

эффектом |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

Глютатион |

Индуктор независимого от |

|

Поступает в желчь |

|||

|

желчных кислот желчеобразования |

в |

восстановленном |

|||

|

|

|

||||

|

|

|

состоянии и |

в |

виде |

|

|

|

|

конъюгатов |

|

|

|

|

|

|

|

Гидролиз его идет с |

||

|

|

|

участием |

ГГТП |

в |

|

|

|

|

билиарных протоках |

|

||

|

|

|

|

|

||

Фосфолипид |

- Солюбилизация холестерина |

|

Формируют |

ядро |

||

ы |

– Защита эпителия билиарного |

смешанных мицелл желчи |

||||

|

тракта |

|

|

Уменьшают |

|

|

|

|

|

цитотоксичность желчи в |

|||

|

|

|

отношении |

билиарного |

||

|

|

|

эпителия |

|

|

|

|

|

|

|

|||

Иммуноглоб |

Бактериостатический эффект |

|

Транспортируются |

|||

улины А |

|

|

из плазмы крови в желчь |

|||

|

|

|

холангиоцитами |

|

||

|

|

|

|

|

||

Иммуноглоб |

Бактериостатический эффект |

|

Образуются |

В- |

||

улины М |

|

|

лимфоцитами |

в печени и |

||

|

|

|

секретируются в желчь |

|||

|

|

|

|

|

|

|

Слизь |

Предупреждает |

адгезию |

|

Секретируется |

|

|

|

бактерий к слизистой |

оболочке |

перидуктулярными |

|

||

|

билиарного тракта |

|

железами |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Физиологическое значение желчи:

нейтрализация соляной кислоты, пепсина;

активизация кишечных и панкреатических ферментов;

фиксация ферментов на ворсинках;

эмульгирование жиров;

усиление всасывания витаминов А, Д, Е, К;

повышение перистальтики кишечника, усиление тонуса кишки;

уменьшение размножения гнилостных бактерий;

стимуляция холереза в печени;

экскреция лекарственных, токсических веществ, ядов и др.

При недостатке желчи в просвете кишечника:

тормозится двигательная функция кишечника;

уменьшается всасывание кальция, витаминов;

увеличивается риск развития остеопороза;

снижается уровень фибриногена;

снижается уровень гемоглобина;

3

возможно развитие язв, дисфункции половых желез, цирроза печени.

На желчеотделение из желчного пузыря влияют:

-градиент давления в двенадцатиперстной кишке;

-нейрогуморальные факторы (холецистокинин, гастрин,

секретин);

-центральная нервная система (условные рефлексы, виды пищи);

-вегетативная нервная система (симпатическая, парасимпатическая);

-эндокринные железы (поджелудочная железа, щитовидная железа, гипофиз).

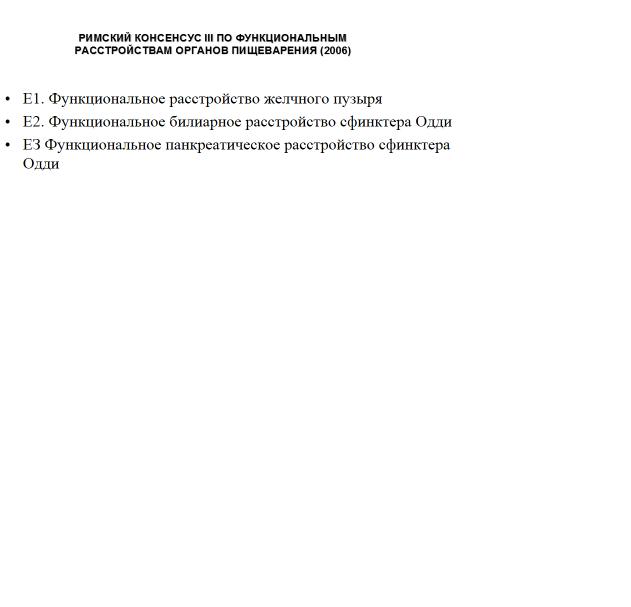

Классификация функциональных нарушений желчевыводящей системы

(Мазурин А.В., Запруднов А.М., 1984 г., Spagliardi E., 1976 г., в

модификации)

А) дискинезии:

-гипотония, гипокинезия; -гипертония, гиперкинезия;

-смешанный (или диссоциированный) вариант.

Б) дискриния желчного пузыря *

* нарушение секреторной функции слизистой оболочки желчного пузыря, сопровождающееся изменением биохимического состава желчи.

Функциональная патология желчного пузыря имеет достаточно выраженные клинические проявления в виде болевого абдоминального и диспепсического синдромов и может сопровождаться серьезными нарушениями функционирования организма.

Так, моторная дисфункция желчных путей в связи с нарушением эмульгирования жиров и активации кишечных ферментов нередко приводит к нарушению процессов пищеварения. В результате накопления негидролизованных веществ активизируются процессы брожения и гниения с развитием синдрома избыточного бактериального роста.

4

Нарушенный ритм поступления желчи в 12-перстную кишку вследствие снижения санирующего действия желчи и расстройства местных регуляторных механизмов способствует развитию воспалительных и

моторных изменений верхних отделов пищеварительного тракта.

Нарушается перистальтическая активность кишечника, вследствие чего возможно развитие и/или усугубление хронических запоров. Нарушение эвакуаторной функции желчного пузыря может также сопровождаться развитием синдрома холестаза с изменением биохимического состава желчи и последующим формированием желчекаменной болезни, воспалительных заболеваний желчных путей с вовлечением в патологический процесс

паренхимы печени [Потапов А.С и соавт., 2006].

Алгоритм |

диагностики |

дисфункциональных |

|

расстройств |

||

билиарного тракта |

|

|

|

|

|

|

Анамнез |

|

-постепенное начало |

|

|

|

|

|

|

-хроническое течение |

|

|

|

|

|

|

-связь заболевания с вегетативной дисфункцией, |

||||

|

|

нервно-эмоциональными расстройствами, аномалии |

||||

|

|

развития |

желчного |

пузыря, |

гипокинезией |

|

|

|

желчевыводящих путей, инфекцией, погрешностями в |

||||

|

|

диете, дисгормональными расстройствами |

|

|||

|

|

-наследственная предрасположенность |

||||

Жалобы |

|

При |

дисфункции |

желчного |

пузыря, |

|

|

|

|

|

|

|

5 |

|

обусловленной |

повышением тонуса |

сфинктера |

|||

|

билиарной системы: |

|

|

|

||

|

-боли в правом подреберье с иррадиацией в |

|||||

|

спину и правую лопатку (кратковременные, |

|||||

|

схваткообразные, режущие, колющие) |

|

|

|||

|

При дискинезии, обусловленные гипофункцией |

|||||

|

желчного пузыря: |

|

|

|

|

|

|

-тупые, ноющие в правом подреберье, боли |

|||||

|

длительного характера |

|

|

|

||

Клиника |

Возможны пузырные симптомы Кера, Ортнера и |

|||||

|

др. |

|

|

|

|

|

Лабораторная |

-Микроскопическое исследование желчи (слизь в |

|||||

диагностика |

небольшом количестве, кристаллы холестерина, |

|||||

|

микробы) |

|

|

|

|

|

|

-биохимическое исследование желчи: |

|

||||

|

- |

повышение |

суммарного |

содержания |

||

|

желчных кислот, |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

Инструмента |

-Функциональное дуоденальное зондирование: |

|

||||

льная диагностика |

-гипермоторная дискинезия (объем порции В |

|||||

|

снижен или в норме, |

|

|

|

||

|

пузырный рефлюкс и опорожнение повышены, |

|||||

|

гипомоторная дискинезия (объем порции В |

|||||

|

увеличен, пузырный рефлекс в норме, опорожнение |

|||||

|

снижено) |

|

|

|

|

|

|

-УЗИ: |

|

|

|

|

|

|

гипермоторная |

дискинезия |

(сокращение |

|||

|

желчного пузыря более 60% на 40 минуте), |

|

|

|||

|

гипомоторная дискинезия (сокращение желчного |

|||||

|

пузыря менее 50% на 40 минуте), |

|

|

|||

|

спазм протоков (сокращение желчного пузыря на |

|||||

|

10-20 минуте), аномалии развития желчного пузыря |

|

||||

|

Холецистография: |

|

|

|

||

|

-осевые деформации |

|

|

|||

|

-фиксированные перегибы тела ЖП, |

|

|

|||

|

-объем |

|

ЖП |

(гипертоническая |

или |

|

|

гипертоническая дискинезия) |

|

|

|||

Дифференциа |

-язвенная болезнь |

|

|

|

||

льный диагноз |

-хронический гастродуоденит |

|

|

|||

|

-хронический холецистит |

|

|

|||

Лабораторные методы исследования: |

|

|

|

|||

ОАК - без патологических изменений; |

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

6 |

Биохимическое исследование крови. Применяется для исключения нарушения проходимости общего желчного протока и холангита: уровень общего и прямого билирубина, щелочной фосфатазы, холестерина, гаммаглютамилтранспептидазы, трансаминаз, общий белок и фракции (α2 и g- глобулины), СРБ, альфа-амилаза в крови и моче.

Фракционное хроматическое дуоденальное зондирование (ФХДЗ):

ФХДЗ обеспечивает возможность получения желчи из просвета ДПК и отделов билиарного тракта ( холедоха, желчного пузыря, печеночных протоков). Выделяемая желчь собирается отдельными пятиминутными порциями, объем каждой порции фиксируется.

Первая фаза ФХДЗ – (порция А-1) характеризует временной интервал от момента установки зонда в двенадцатиперстную кишку до введения в нее холецистокинетика (получают дуоденальную желчь, представляющую смесь секретов двенадцатиперстной кишки, поджелудочной железы и печеночной желчи, поступающей из общего желчного протока). Объем порции А-1 2030 мл желчи. Увеличение объема желчи свидетельствует о задержке эвакуации содержимого из 12-перстной кишки или дуоденостазе. Уменьшение или отсутствие порции А может наблюдаться при обтурации общего желчного протока при дуоденоспазме.

После сбора дуоденальной желчи через зонд вводится холецистокинетическое средство: 40 мл 33% сернокислой магнезии, или

50 мл 10% сорбита, либо 40% ксилита, или 20 мл оливкового масла, 40% глюкоза, яичные желтки.

Вторая фаза ФХДЗ – фаза закрытого сфинктера Одди - время от введения холецистокинетика до появления желчи в зонде. У здоровых лиц продолжительность этой фазы 3-6 минут. Продолжительность фазы закрытого сфинктера Одди более 6 минут свидетельствует о гипертонусе сфинктера Одди или об его органических поражениях (стриктуры, опухоли, папиллит, холелитиаз). Уменьшение времени закрытия сфинктера Одди (менее 3 минут) характерно для гипотонии сфинктера.

С момента появления желчи после открытия сфинктера Одди начинается третья фаза ФХДЗ - время выделения холедоховой желчи, исчисляемое от момента открытия сфинктера Одди до момента открытия сфинктера Люткенса, т.е до появления пузырной желчи темно-оливкового

цвета). В норме |

объем этой порции желчи составляет 3-5 мл, |

||||

продолжительность |

третьей |

фазы |

3-4 |

минуты |

увеличение |

продолжительности третьей фазы более 4 мин характерно для гипертонуса

7

сфинктера Люткенса или обтурации общего желчного протока. Всю желчь,

полученную в первую и третью фазу, обозначают как порцию А.

Четвертая фаза - фаза опорожнения желчного пузыря - в норме в течение 20-30 минут выделяется густая, концентрированная, темная желчь объёмом около 60-70 мл со скоростью 12-20 мл за 5 минут. Увеличение времени выделения пузырной желчи от 40 минут до 2 часов и более свидетельствует о дискинезии желчного пузыря по гипотоническому гипокинетическому типу. Сокращение времени истечения пузырной желчи до 10-25 минут является признаком дисфункции желчного пузыря по

гипертоническому гиперкинетическому типу. Желчь, полученная в эту фазу, обозначается как порция «В».

Пятая фаза ФХДЗ - фаза получения желчи из печеночных протоков наступает после завершения выделения пузырной желчи. В течение 60 минут выделяется светлая золотисто-желтая желчь - порция «С». В норме скорость выделения печеночной желчи 10-15 мл за 5 минут.

Осуществляется оценка физических характеристик порций желчи, её

микроскопическое, биохимическое исследование.

Инструментальные методы исследования при болезнях желчевыводящей системы

1.Ультразвуковое исследование желчевыводящей системы

К преимуществам метода относятся: неинвазивность, безопасность,

высокая специфичность (99%), быстрое получение результатов.

Ультразвуковые признаки заболеваний билиарной системы и варианты их трактовки (С.С. Бацков, 1988 г.)

Эхографический признак |

Вариант трактовки |

||

Увеличение |

размеров |

Билиарная гипертензия, |

|

желчного пузыря |

|

гипомоторная дискинезия, |

|

|

|

водянка, «застойный» желчный |

|

|

|

пузырь |

|

Уменьшение размеров |

«Сморщенный» |

желчный |

|

|

|

пузырь, |

|

|

|

сократившийся |

желчный |

|

|

пузырь, гипоплазия |

|

Утолщение стенок |

желчного |

острый холецистит, |

|

пузыря в сочетании: |

|

активный |

хронический |

с их слоистостью |

|

холецистит, |

|

с их уплотнением |

|

отек стенок органа при циррозе |

|

|

|

|

8 |

|

|

|

|

печени с гипоальбуминемией, |

|

|||

|

|

|

|

хронический |

|

холецистит |

||

|

|

|

|

(неактивный) |

|

|

|

|

Деформация стенок |

желчного |

врожденные аномалии, |

|

|||||

пузыря |

|

|

|

перихолецистит |

|

|

||

Фокальные |

образования |

опухоль, холестаз |

|

|

||||

желчного пузыря: |

|

|

желчнокаменная болезнь |

|||||

связанные со стенкой; |

«вколоченный» конкремент |

|||||||

подвижные; |

|

|

|

|

|

|

|

|

неподвижные с УЗ-дорожкой |

|

|

|

|

|

|||

Расширение общего желчного |

Дискинезия желчных протоков, |

|||||||

протока: |

|

|

|

постхолецистэктомическая |

||||

без |

расширения |

других |

дилятация, |

|

|

|

|

|

протоков; |

|

|

папиллит, |

«вентельный» |

||||

с |

расширением |

общего |

конкремент, билиарная гипертензия I |

|||||

печеночного и |

внутрипеченочных |

ст., |

|

|

|

|

||

желчных протоков |

|

выраженная |

|

билиарная |

||||

|

|

|

|

гипертензия |

(II-III |

ст.) |

при |

|

|

|

|

|

холедохолитиазе, |

раке |

|

головки |

|

|

|

|

|

поджелудочной железы и др. |

|

|||

Утолщение |

и уплотнение |

Склерозирующий холангит, |

||||||

стенок общего желчного протока |

хронический холангит, |

|

||||||

|

|

|

|

перихолангит |

|

|

||

Билиарный |

осадок |

в полости |

«Застойный» желчный пузырь, |

|||||

органа |

|

|

|

билиарная гипертензия, |

|

|||

|

|

|

|

гипомоторная дискинезия, |

||||

|

|

|

|

повышенный гемолиз, |

|

|||

|

|

|

|

водянка |

и |

эмпиема желчного |

||

|

|

|

|

пузыря |

|

|

|

|

1 |

- диагностические пробы с сорбитом, сернокислой магнезией, |

|||||||

|

2- диагностические пробы с хенофальком, урсофальком |

|

|

|||||

Выбор лучевых методов исследования желчных путей

(Л.Д. Линденбратен, К.В. Таточенко, 1995 г.)

Предполагаемые заболевания |

|

Основные лучевые методы |

|

||||

Повреждение |

печени |

и |

УЗИ |

|

|

|

|

желчных путей, их сочетанное |

|

|

|

|

|

||

поражение |

|

|

|

|

|

|

|

Холелитиаз |

|

|

УЗИ, |

|

при |

сомнительных |

|

|

|

|

данных |

- |

холеграфия |

или |

|

|

|

|

инфузионная холеграфия |

|

|||

Острый холецистит |

|

Холецистография, УЗИ |

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

9 |

«Отключенный» |

желчный |

Внутривенная |

|

холеграфия, |

пузырь |

|

УЗИ, |

|

|

|

|

Холесцинтиграфия |

||

Обструкция желчных путей |

Эндоскопическая |

ретроградная |

||

|

|

холангиография |

|

|

|

|

Чрезкожная |

чрезпеченочная |

|

|

|

халангиография |

|

|

Опухоль желчного |

пузыря и |

Ангиография |

|

|

желчного протока |

|

|

|

|

Дискинезия желчных путей |

Динамическое |

|

УЗИ, |

|

|

|

Холецистография, |

|

|

|

|

Радионуклидная |

|

|

|

|

холецистография |

|

|

Функциональные расстройства (дискинезии) желчного пузыря

Дискинезией называются моторные расстройства билиарного тракта.

Частота встречаемости 15-30%. Чаще болеют женщины в возрасте до 30 лет. Выделяют первичные дискинезии у лиц молодого возраста 18-35 лет, астенической конституции, пониженного питания. Диагноз устанавливается только после всестороннего исследования пациента и исключения органического заболевания желудочно-кишечного тракта.

Причиной первичных дискинезии являются сомато-вегетативные расстройства, неврозы, депрессии, реже психические заболевания. Большое значение имеют стрессовые фактор ы, отрицательные эмоции, формирующие очаги «застойного» возбуждения в гипоталямусе, ретикулярной формации.

Очаговая хроническая инфекция (хронический тонзилит, синусит, кариес и пр), органические заболевания других отделов ЖКТ по типу висцеро-висцеральных рефлексов также приводят к возникновению функциональных расстройств желчного пузыря . На моторную активность органов ЖКТ влияет нейрогуморальная регуляция билиарного тракта, гастроинтестинальные пептидные гормоны и нейротрансмиттеры.

Вторичные дискинезии диагностируются в 85 -90% случаев при патологии ЖВП воспалительного характера и при аномалиях развития.

Чаще всего вторичные функциональные нарушения ЖВП наблюдаются

при:

-гормональных расстройствах (предменструальный и климактерический синдромы, беременность, сахарный диабет);

-гепатитах и циррозах печени; -диэнцефальных расстройствах,

10