- •1.Множества и подмножества. Операции над ними.

- •2. Основные равносильности алгебры множеств.

- •3. Определение кортежа. Декартово (прямое) произведение множеств.

- •4. Определение отношения и теоретико-множественные операции над ними

- •5. Операции над отношениями.

- •6. Образ и прообраз множества в отношении.

- •7.Соответствия. Свойства соответствий.

- •8.Отношения. Свойства отношений.

- •9.Разбиение множеств.

- •10.Отношение эквивалентности.

- •11.Отношение порядка.

- •12. Табличный способ задания данных. Домены и атрибуты.

- •13. Ключи и нормализованное отношение. Реляционная модель базы данных.

- •14. Реляционная алгебра. Традиционные теоретико-множественные операции.

- •15. Реляционная алгебра. Специальные операции.

- •16. Реляционная алгебра как язык запросов.

- •17. Первая и вторая нормальные формы отношений

- •17. Первая и вторая нормальные формы отношений

- •20. Локальные степени графа.Части графа и подграфы.

- •21. Эйлеровы графы.

- •22. Гамельтоновы цепи и циклы.

- •23. Алгоритм Райяна решения задачи коммиваяжёра.

- •24. Деревья. Основные понятия и определения.

- •25. Задача о минимальном соединении (построение дерева-остова).

- •Алгоритм:

- •26. Деревья. Задача о минимальном пути.

- •Алгоритм:

- •Алгоритм Дейкстры:

- •27. Транспортные сети. Задача о максимальном потоке.

- •28. Теорема и алгоритм Форда-Фалкерсона.

- •Алгоритм построения полного потока:

- •Алгоритм Форда-Фалкерсона:

- •29. Деревья. Циклический ранг графа.

- •30. Задача раскраски графов. Хроматическое число.

- •32. Основные равносильности алгебры логики.

- •33.Функции логических переменных

- •X 0 1 Прим.

- •X1 x2 x3

- •X1&x2, x1’&x2, x1&x1& x2’.

- •36.Приведение к сндф по таблицам истинности

- •37. Аналитическое приведение формулы к сндф.

- •31. Высказывание. Основные логические операции.

- •18. Третья нормальная форма отношений.

- •19. Графы. Основные определения и способы задания.

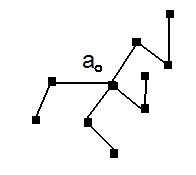

24. Деревья. Основные понятия и определения.

Связный граф без циклов - дерево. Граф без циклов-лес.

В этом графе нет петель и без кратных рёбер.

В графе изображение вершин и рёбер произвольное, а в деревьях сущ. правила

![]() -корень,

все инцинд. ей верш. изобр. на одном

уровне ниже . Рёбра провод

-корень,

все инцинд. ей верш. изобр. на одном

уровне ниже . Рёбра провод

Линиями прерывн. Проводятся все соседние вершины. Вершины одного уровня- ранги. Все соседн. верш. с Верш. 1-го ранга и т.д.

Деревья, в которых выбран корень называются корневыми.

Вершины, которым инцидентно только одно ребро называются листьями или висячими вершинами.

b-

родительская для e

и f

(e

и f

-сыновье)

b-

родительская для e

и f

(e

и f

-сыновье)

Бинарные деревья – деревья, каждая вершина которых, кроме висячих, имеет две дочерние.

Ориентированные и неориентированные деревья.

Ориентированно дерево – корень – это вершина, имеющая только исходящие ребра.

Теорема.

Дерево на n вершинах имеет в точности (n-1) ребро.

Доказательство.

При n=2.

Предположим, что в дереве на n вершинах (n-1) ребро.

Добавим еще одну вершину.

Для тог, чтобы граф

был связн, надо соединить новую вершину

со старым ребром

![]() при добавлении одной вершины добавляется

одно ребро.

при добавлении одной вершины добавляется

одно ребро.

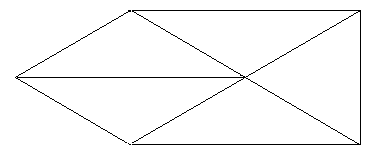

25. Задача о минимальном соединении (построение дерева-остова).

Задача о минимальном соединении – одна из оптимизационных задач. Она рассматривается только для связных графов.

Дерево-остов Т графа G – такая часть графа G, которая имеет то же самое множество вершин и не имеет циклов:

G T1 T2

Постановка задачи:

Дано n городов, расстояние между ними. Построить сеть дорог, связывающих эти города и имеющие минимальную длину.

Теорема Кэли:

Число деревьев, которые можно построить на n вершинах:

![]()

Алгоритм:

![]() - часть дерева

- часть дерева

![]() ,

которая содержит

,

которая содержит![]() ребер.

ребер.

- Построение дерева

![]() начинается с построения

начинается с построения![]() :

:

1). Выбор первого ребра (минимальной длины).

2). Пусть часть

дерева

![]() уже построена. Если

уже построена. Если![]() не включает все вершины, то надо построить

не включает все вершины, то надо построить![]() и т.д. Это ребро ((i+1)-е

ребро) должно иметь общую концевую

точку с частью

и т.д. Это ребро ((i+1)-е

ребро) должно иметь общую концевую

точку с частью

![]() и не образовывать цикла. Если таких

ребер несколько, то выбирают ребро

минимальной длины.

и не образовывать цикла. Если таких

ребер несколько, то выбирают ребро

минимальной длины.

26. Деревья. Задача о минимальном пути.

Задача о минимальном (кратчайшем) пути – одна из оптимизационных задач.

Постановка задачи:

Дан связный граф с нагруженными ребрами. Найти кратчайший путь, связывающий две данные вершины.

x2

(1) x6

= xn

(6)

x2

(1) x6

= xn

(6)

5

1 5

(0) 7 x4 (3) 2

x1

10 2

1

x3 (10) x5 (5)

Алгоритм:

Разметка вершин:

а). Метку в вершине

![]() обозначим

обозначим![]() (в

вершине

(в

вершине![]() метка

метка![]() =0).

=0).

Пусть имеется

множество размеченных и множество

неразмеченных вершин и пусть

![]() - одна из неразмеченных вершин, соседних

с размеченными.

- одна из неразмеченных вершин, соседних

с размеченными.

б). Этой вершине приписывается метка:

![]() ,

,

Где

![]() - соседняя вершине

- соседняя вершине

![]() и размеченная.

и размеченная.

Возможны два случая:

- в результате

конечная вершина

![]() стала размеченной, тогда процесс разметки

закончился.

стала размеченной, тогда процесс разметки

закончился.

-

![]() - неразмеченная вершина, тогда множество

размеченных вершин увеличилось,

возвращаемся к пункту б) для новой

вершины

- неразмеченная вершина, тогда множество

размеченных вершин увеличилось,

возвращаемся к пункту б) для новой

вершины![]() до тех пор, пока

до тех пор, пока![]() не окажется размеченной.

не окажется размеченной.

Метка в последней

вершине равна длине кратчайшего пути

от

![]() к

к![]() .

Осталось найти сам путь.

.

Осталось найти сам путь.

Построение кратчайшего пути начинается с вершины

.

.

Надо найти предпоследнюю вершину. В качестве предпоследней вершины выбирается такая, чтобы:

![]()

В качестве вершины

![]() выбирается такая, чтобы:

выбирается такая, чтобы:

![]()

Где

![]() - метка вершины

- метка вершины![]() ,

последней найденной в пути.

,

последней найденной в пути.

Метка может представлять пару

,

где

,

где - последняя вершина, которая была

использована в алгоритме, такая, что:

- последняя вершина, которая была

использована в алгоритме, такая, что:

![]()