- •Глава 2 бытовая видеотехника

- •2.1. Телевизоры

- •2.1.1. Основы телевизионной передачи

- •2.1.2. Функциональные свойства телевизоров

- •2.1.3. Эргономические свойства телевизоров

- •2.1.4. Безопасность эксплуатации

- •2.1.5. Классификация и характеристика телевизоров

- •2.2. Видеомагнитофоны

- •2.2.1. Конструкционные особенности и принцип действия видеомагнитофонов

- •2.2.2. Сервисные функции видеомагнитофонов

- •2.2.3. Классификация современных бытовых видеомагнитофонов

- •2.2.4. Комбинированные устройства

- •2.3. Видеокамеры

- •2.3.1. Устройство видеокамер

- •2.3.2. Функциональные возможности видеокамер

- •2.3.3. Классификация видеокамер

- •2.4. Фототовары

- •2.4.1. Устройство и принцип работы фотоаппарата

- •2.4.2. Потребительские свойства фотоаппаратов

- •2.4.3. Классификация и характеристика фотоаппаратов

- •2.4. Фотографические принадлежности

- •2.5. Экспертиза качества видео- и фотоаппаратуры

- •Глава 3 офисная оргтехника

- •3.1. Персональные компьютеры

пов. На задней стенке системы должна быть четко нанесена маркировка и пиктограммы с обозначением разъемов для соединительных шнуров.

На корпусах микрофона и излучателей звука должен быть нанесен товарный знак завода-изготовителя, условное обозначение аппарата. В паспортах должны быть указаны тип, основные параметры, дата изготовления и гарантийные обязательства. Микрофоны, громкоговорители, акустические системы и наушники упаковывают в отдельные коробки с предупреждающими надписями.

Контрольные вопросы

В чем состоит специфика проведения экспертизы аудиотехники?

Какие требования предъявляют к информации для потребителя?

Как проверяют работоспособность радиоприемников и тюнеров?

Как проверяют работоспособность магнитофонов?

Как проверяют работоспособность плейеров?

Как проверяют работоспособность усилителя сигналов звуковой частоты и электроакустической аппаратуры?

Глава 2 бытовая видеотехника

Бытовая видеотехника — это электронные устройства для приема, записи и воспроизведения изображения и звукового сопровождения. К ним относятся телевизоры, видеомагнитофоны, видеоплейеры, проигрыватели видеодисков, комбинированная аппаратура, видеокамеры и фотоаппараты.

2.1. Телевизоры

За последнее десятилетие произошло резкое насыщение российского рынка зарубежной бытовой телевидеотехникой. Крупнейшие фирмы предлагают покупателям сотни моделей аппаратуры с совершенно новыми, ранее неизвестными потребительскими свойствами (функциональными, эргономическими, безопасности).

Недостаток информации о новых электронных изделиях затрудняет их выбор и последующее использование, не позволяет в полной мере реализовать все заложенные в них технические возможности. По этой причине дорогостоящая аппаратура иногда может оказаться полностью или в значительной степени невостребованной в нашей стране из-за особенностей российского телевещания.

2.1.1. Основы телевизионной передачи

Телевидение (tele — далеко и video — вижу) — область науки, техники и культуры, связанная с передачей на расстояние изображений объектов и звука с помощью радио- или электрических сигналов, передаваемых по кабелю.

Процесс телевизионной передачи состоит из следующих этапов:

разложение оптического изображения объекта на отдельные элементы;

преобразование оптического изображения в электрическое;

последовательная передача в эфир по строкам видеосигналов, характеризующих заряд каждого элемента электрического изображения;

обратное синхронное преобразование видеосигналов по элементам и строкам в видимое изображение на экране телевизора.

Преобразование оптического изображения объекта в видеосигналы, несущие информацию об этом изображении, осуществляется телевизионной передающей камерой (телекамерой), состоящей из объектива, преобразователя свет — сигнал, генератора телевизионных разверток, видеоусилителя и видоискателя.

Разложение оптического изображения объекта на отдельные элементы. Объектив телекамеры формирует оптическое изображение объекта на миниатюрных светочувствительных фотоэлементах, расположенных на поверхности сигнальной пластины.

Преобразование оптического изображения в электрическое. Фотоэлементы вырабатывают мгновенные электрические сигналы, пропорциональные освещенности объекта. Таким образом создается электрическая копия оптического изображения, состоящая из отдельных элементов. Каждый элемент изображения характеризуется тремя параметрами: яркостью, цветностью (цветовым тоном и чистотой цвета) и геометрическим местом (координатами точки в изображении).

Последовательная передача (воспроизведение) зарядов всех элементов изображения с определенной скоростью и в определенном порядке. Этот процесс называют разверткой изображения.

В настоящее время согласно действующему в России ГОСТ 7845—79 «Система вещательного телевидения» изображение разбивается на 625 строк. Полное число строк составляет кадр; в одну секунду передается 25 кадров. Для предотвращения мелькания изображения на экране телевизора полное число строк одного кадра передается в два приема (двумя полукадрами): в первом полукадре — нечетные, а во втором — четные строки изображения. Такая развертка изображения называется чересстрочной. Для обеспечения синхронности разверток в передающих и приемных устройствах телевизионной системы в начале каждой строки и каждого кадра передаются управляющие строчные и кадровые импульсы.

Видеосигнал, содержащий информацию о яркости элементов изображения, усиливают, дополняют сигналом синхронизации и преобразуют в амплитудно-модулированные радиосигналы изображения, которые излучаются передающей телевизионной антенной в окружающее пространство на соответствующей несущей частоте. Параллельно передаются частотно-модулированные радиосигналы звукового сопровождения на несущей частоте, отличающейся на 6,5 МГц от несущей частоты сигналов изображения. Совокупность этих двух несущих частот называют телевизионным каналом.

Для телевизионного вещания в мировой практике используют интервал частот 40...960 МГц. В России освоены два диапазона: метровый (48,5...230 МГц) и дециметровый (470...622 МГц). Участки этих диапазонов поделены на фиксированные полосы частот (радиоканалы телевещания). В диапазоне метровых волн таких каналов 12, в диапазоне дециметровых — свыше 40.

Совокупность нормированных характеристик и параметров, определяющих систему вещательного телевидения, определяет телевизионный стандарт вещательного телевидения. В настоящее время в мире действуют более 10 стандартов аналогового телевизионного вещания, обозначенных заглавными буквами латинского алфавита В, D, G, Н, I, К, KI, L, М, N и др.

Телевизионные программы в России и большинстве других стран практически полностью передаются в цветном изображении. Системы цветного и черно-белого телевидения совмещены, т. е. передачи телевизионных сигналов цветных и черно-белых программ передаются по одним и тем же каналам связи и стандартам.

Принцип передачи и воспроизведения цветных изображений в телевидении основан на теории трехкомпонентности цветового зрения человека и аддитивном синтезе цветов, согласно которому все многообразие природных цветов можно воспроизвести оптически с помощью трех основных цветов.

В соответствии с этим принципом в телевизионной передающей камере цветное изображение разделяется на три одноцветных (монохромных) изображения основных цветов — красное, зеленое и синее. Затем их преобразуют в три исходных видеосигнала, пропорциональных соответственно красной, зеленой и синей составляющим цвета, анализируемого в процессе телевизионной развертки исходного оптического изображения. Для формирования телевизионного сигнала и передачи его в канал связи в системе цветного телевидения применяют специальные методы цветового кодирования информации.

В настоящее время в различных странах мира для организации цветного телевизионного вещания используются следующие три основные системы цветного телевидения, совместимые с черно- белым телевидением:

PAL (от начальных букв английских слов phase alternation line — перемена фазы по строкам), принятая в ФРГ, Великобритании, Нидерландах и ряде других стран Европы, а также в Австралии;

SECAM (от начальных букв французских слов systeme en couleur avec memoire — цветная система с запоминанием), принятая во Франции, в России и некоторых других странах Европы и Африки;

NTSC (от начальных букв английских слов national television sistem commitee — национальный комитет телевизионных систем), принятая в США, Японии и некоторых других странах.

Общим для всех этих систем цветного телевидения является то, что в целях обеспечения совместимости информация о распределении яркости исходного оптического изображения передается с помощью сигнала яркости, аналогичного телевизионному сигналу черно-белого телевидения.

Дополнительная информация, необходимая для воспроизведения цветов, передается путем частотного уплотнения сигнала яркости сигналом цветности. Все эти системы несовместимы и различаются способами и конкретными параметрами цветового кодирования.

Благодаря цифровой технологии обработки аналоговых сигналов в настоящее время создана и функционирует спутниковая система телепередач, или спутниковая ТВ-система. Принцип действия спутниковой ТВ-системы состоит в следующем. Передающая станция кодирует первичную аналоговую телеинформацию цифровым кодом и посылает ее на спутник, расположенный на геостационарной орбите. Спутник находится в плоскости экватора на высоте 35 800 км от поверхности Земли и вращается с такой же угловой скоростью, как и Земля. Поэтому с поверхности Земли он кажется неподвижным.

На спутнике устанавливаются несколько антенн диаметром от 5 до 11 м (ретрансляторов), которые преобразуют принимаемый сигнал на другую частоту, усиливают и передают его. Источником для электропитания аппаратуры служат солнечные и электрохимические батареи.

Каждый спутник транслирует сразу несколько телевизионных и радиоканалов. Часть этих каналов передается в цифровом виде, а часть — в аналоговом (используется в основном система PAL). Одни телевизионные каналы открыты для свободного доступа (их можно смотреть бесплатно), другие каналы закрыты, их невозможно принимать без специального спутникового декодера (блока обработки сигнала цветности).

Для приема сигнала со спутника необходима специальная спутниковая антенна с конвертером и позиционером и спутниковый тюнер-ресивер.

Зеркало спутниковой антенны (тарелка) принимает пучок радиоволн и фокусирует его на конвертор— устройство, которое усиливает и изменяет частоту принятого антенной сигнала. Чем больше площадь зеркала антенны, тем выше коэффициент усиления сигнала в конверторе.

На территории Европы используются антенны диаметром 45 см. По мере продвижения на восток диаметр необходимой антенны постепенно увеличивается до 2 м.

Различают антенны осесимметричные (круглые) с конвертором на оси зеркала и офсетные (яйцевидной формы) с конвертором, смещенным относительно оси. Последние эффективнее, так как конвертор в них не затеняет зеркало антенны, что несколько увеличивает коэффициент усиления.

Зеркала антенн могут быть изготовлены из стали, стеклопластика, литого термопласта и алюминия. По целому ряду факторов алюминиевые антенны считаются наиболее эффективными.

Наиболее совершенные антенны комплектуются позиционером. Это устройство, которое запоминает координаты спутников и по команде с пульта управляет положением антенны-тарелки. Сигнал с конвертора по кабелю передается в спутниковый тюнер-ресивер, который служит для предварительного усиления сигнала до определенного уровня. Наиболее совершенные тюнеры имеют встроенную систему подавления шумов, функцию воспроизведения стереозвука, память до 1500 программ с 64 спутников и очень высокую чувствительность к слабым сигналам.

Тюнер может принимать только открытые спутниковые программы. Для приема закрытых, самых интересных спутниковых программ требуется подключение отдельного спутникового декодера.

Доступ к закрытым каналам можно получить после приобретения специальной карточки, которая вставляется в декодер и позволяет раскодировать принимаемый сигнал. Каждая карточка рассчитана на определенный срок действия, зависящий от внесенной суммы. Если оплату не возобновить, декодер неплательщика заносится в «черный список», при этом в эфир посылается радиосигнал, отключающий этот декодер. После оплаты в эфир передается сигнал активации декодера и передачи возобновляются.

Синхронное преобразование видеосигналов по элементам и строкам в видимое изображение на экране телевизора. Телевизор (ТВ, TV) состоит из телетюнера, кинескопа, усилителя аудио- и видеосигналов и громкоговорителей.

Телетюнер — радиоэлектронное устройство, предназначенное для приема и преобразования радиосигналов вещательного телевидения в видеосигналы и электрические сигналы звуковой частоты.

Кинескопы подразделяются на монохромные (черно-белые) и цветные.

Экран черно-белого кинескопа изнутри покрыт сплошным слоем люминофора, обладающего свойством светиться белым цветом под воздействием потока электронов. Тонкий электронный луч формируется электронным прожектором, размещенным в горловине кинескопа. Управление электронным лучом осуществляется электромагнитным способом, в результате чего он в ходе развертки последовательно сканирует экран по строкам, вызывая свечение люминофора. Интенсивность (яркость) свечения люминофора в ходе сканирования изменяется в соответствии с электрическим сигналом (видеосигналом), несущим информацию об изображении.

Экран цветного кинескопа изнутри покрыт дискретным слоем люминофоров (в форме кружков или штрихов), светящихся красным, зеленым и синим цветом под действием трех электронных пучков, формируемых тремя электронными прожекторами. Все кинескопы цветного изображения перед экраном имеют цветоде- лительную теневую маску. Она служит для того, чтобы каждый из трех электронных лучей, одновременно проходящих через многочисленные отверстия маски в ходе сканирования, точно попадал на свой люминофор (первый — на зерна люминофора, светящиеся красным цветом, второй — на зерна люминофора, светящиеся зеленым цветом, третий — на зерна люминофора, светящиеся синим цветом).

Каждый электронный луч модулируется своим видеосигналом, что соответствует трем составляющим цветного изображения.

Различают цветные кинескопы с дельтовидной и планарной прожекторной системой.

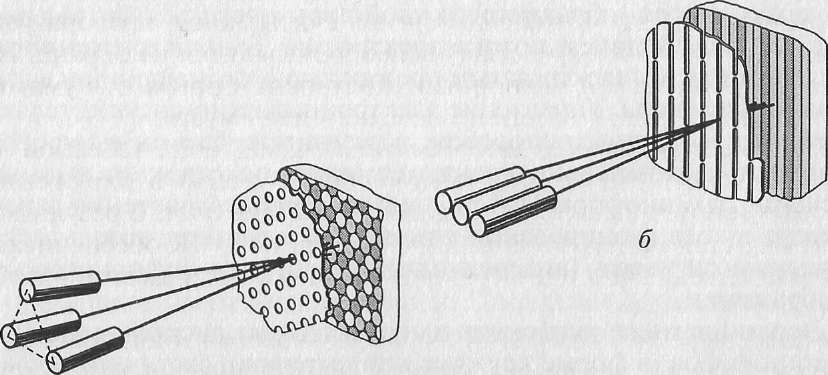

В кинескопах с дельтовидной прожекторной системой и мозаичной структурой экрана (рис. 2.1, а) электронные прожекторы (пушки) расположены в вершинах равностороннего треугольника, теневая маска имеет круглые отверстия, а экран — мозаичную структуру.

В кинескопах с планарной прожекторной системой и штриховой структурой экрана (рис. 2.1, б) электронные пушки расположены в одной плоскости (в линию), теневая маска имеет щелевые вырезы, а экран — штриховую структуру.

Одним из недостатков цветных кинескопов, теневая маска которых имеет круглые отверстия, является малая эффективность использования электронных пучков (прозрачность теневой маски обычно не превышает 20%, а около 80% энергии электронных пучков расходуется на нежелательный нагрев маски). Кинескопы, имеющие теневую маску с щелевыми вырезами, работают намного эффективнее.

Радиосигнал из антенны поступает в высокочастотный селектор каналов телевизора, где происходит выделение нужного канала и преобразование его частоты в промежуточную.

а

Рис.

2.1. Структуры экранов цветных кинескопов:

а — мозаичная, б — штриховая

Тракт сигнала изображения черно-белого телевизора содержит усилитель промежуточной частоты, амплитудный детектор, видеоусилитель, а в цветных телевизорах — еще и блок обработки сигнала цветности (декодер), предназначенный для декодирования, формирования (выделения) сигналов основных цветов из полного цветового телевизионного сигнала. В процессе развертки луча по строкам сигналы управляют интенсивностью электронных пучков и, следовательно, яркостью свечения его люминофоров (красного, зеленого и синего). В результате на экране цветного кинескопа воспроизводятся одновременно три одноцветных изображения, создающих в совокупности цветное.

Особенностью аппаратов высшего класса является наличие цифровой шины, которая преобразует аналоговый сигнал изображения в цифровую форму. Цифровая обработка видеосигнала DDD (dynamic digital defenition) сводится в конечном счете к фильтрации видеошумов и повышению четкости и контрастности изображения. Для цифровой обработки широко используются 100-герцевая технология и отдельные алгоритмы искусственного интеллекта.

Функциональные возможности телевизоров с цифровой обработкой видеосигнала часто обеспечивают электронный останов изображения (стоп-кадр), его пошаговый показ (стробирование), скачкообразное или постепенное увеличение изображения, а также параллельную демонстрацию двух и более изображений на экране (режимы PIP, POP). После введения коррективов видеосигнал снова переводится в аналоговую форму.

100-герцевая технология заключается в том, что каждый кадр телевизионного изображения воспроизводится на экране телевизора с удвоенной частотой, что практически полностью исключает мерцание. Для удвоения частоты кадров аналоговый сигнал сначала переводится в цифровую форму («оцифровывается») и запоминается. Затем этот видеосигнал считывается, преобразуется в аналоговую форму и дважды воспроизводится на экране. На основе 100-герцевой технологии построена борьба с шумами. Шумом в изображении называют «снег» или «муар».

Цифровая система шумоподавления (digital noise reduction — DNR) находит все белые люминофоры («снег») в окружении цветных и приписывает им средний по окраске цвет. В результате картинка становится чище и резче. Алгоритм DNR обеспечивает почти полное подавление мерцаний неподвижных элементов изображение.

Более высокое, чем DNR, качество изображения позволяет получить плазменная панель, которая устанавливается вместо традиционной электронно-лучевой трубки.

Плазменная панель представляет собой матрицу из множества миниатюрных газоразрядных лампочек — пикселей. Импульс зажигания заставляет светиться заключенный в них ионизированный газ. Ионизированные молекулы газа называются плазмой. Поэтому газоразрядные панели получили название плазменных панелей или плазм.

Управляющие сигналы подаются последовательно на вертикальные и горизонтальные проводящие ток невидимые линии, которые нанесены на внутренние поверхности стекол панели. Изображение последовательно (по точкам, строкам и кадрам) развертывается на экране.

Яркость каждого элемента изображения на панели определяется продолжительностью его свечения. Если на экране обычного кинескопа свечение каждого люминофорного пятна непрерывно пульсирует с частотой 25 раз в секунду, то на плазменных панелях самые яркие элементы светятся постоянно ровным светом, не мерцая, что выгодно отличает плазменную «картинку» от обычной — исчезает мерцание.

Плазменные панели (рис. 2.2) имеют ряд других преимуществ перед традиционными кинескопами:

намного безопаснее, так как отсутствует высоковольтный источник напряжения (25000 В), необходимый для функционирования обычного кинескопа и являющийся главной причиной создания вредных электрических полей и рентгеновского излучения;

универсальны; благодаря тому что большинство плазменных панелей выпускается с форматом изображения 16x9, их можно использовать в качестве телевизоров, дисплея персонального компьютера, экрана для домашнего кино, мультимедиа и игровых приставок; современные модели комплектуются компьютерным дисководом или устройством считывания смарт-карты, что позволяет загружать необходимую информацию без помощи компьютера;

Рис.

2.2. Плазменная панель

исключительно компактные размеры: толщина панели с диагональю экрана в 1 м не превышает 10... 15 см, что позволяет использовать их в настенном варианте; одна из последних моделей плазменных панелей (fujitsu PDS-4212E) имеет габаритные размеры 1050 х 640 х 80 мм;

надежность панелей в 2 раза выше, чем надежность традиционных кинескопов; их технический ресурс составляет не менее 30 тыс. ч.

Единственным серьезным недостатком плазменных панелей является их высокая цена.

Новая цифровая технология буквально вытесняет аналоговые передачи.

Оцифрованные сигналы практически не подвержены электрическим и магнитным помехам, поэтому качество приема изображения и звука в цифровом телевидении намного выше, чем в аналоговом.

Сигналы звукового сопровождения в телевизорах формируются, как и в радиоаппаратуре, по каналу УКВ.